長距離移動のコンディショニング

こんにちは!トレーナーの岡田です。

長距離移動って意外と疲れませんか?その原因はずっと座位姿勢を続ける事により血液循環が悪くなることにあります。年末年始のお休みで、遠征や大会がある選手は必見です!旅行に行く人も同様です!

移動はなぜ疲れるのか?

長距離移動により長時間、『身体を動かさない』という事は、身体にとってかなりのストレスになります。人の身体は日常生活での歩く事や階段の上り降り等、動くことにより体液を循環させています(栄養や酸素を運び、不要なものを排出する)。これは人間にとって当たり前すぎて、なかなか気づきにくいことです。『よし、今日は体液循環を促すために散歩しよう!』なんて思いませんからね……笑。そのため動きが制限される移動中は疲労感を感じてしまいます。

出発前に確認する事

・むくみ 、体重測定

むくみは移動中に感じる人が多いと思います。靴下のあとが強く残っている、靴がいつもよりきつい、関節の節々がいつもより見えない、また血管が普段より見えないのはむくみのサインです。むくみがあると体重も増えてしまうため、移動の前後で体重測定をして体重の増減を確認するようにしましょう。

・柔軟性

単純に立ったまま前屈(立位体前屈)して手がどこまで届くかを確認しておきましょう!むくみにより柔軟性が低下します。肩周囲の柔軟性も低下することがあるため、肩周りの可動域も確認しておきましょう。

エコノミークラス症候群(肺動脈血栓塞栓症)

少し大げさな話になりますが、長距離移動のコンディショニングにおいてエコノミークラス症候群について知っておく必要があります。エコノミークラス症候群とは長時間(2時間以上)動かないことにより、血液粘度が上昇し血液が固まってしまいます。

固まった血が流れ肺動脈に詰まると息切れや胸痛を伴い、重症になると命に関わり手術により固まった血を除去しなければならないこともあります。これはエコノミークラスの乗客から多くの症状が報告された事から、エコノミークラス症候群という呼び名がつきました。飛行機だけでなく、長時間のデスクワーク中においても発症する可能性はあります。

最近では災害による避難生活で活動量が減り、発症してしまうケースもよく耳にしますよね。したがって長時間移動の際に気をつけることは①血液粘性の増加を防ぐこと=水分補給、②体液循環を促す=動く、の2つになります。その2つについて解説していきます。

① 血液粘性の増加を防ぐ = 水分補給

電車や飛行機内は、エアコンを常時つけているため乾燥しています。そのため、体内の水分が失われ脱水状態になりやすくなってしまいます。移動中はもちろん、移動前から意識して摂取するようにしましょう。

しかし、利尿作用のあるアルコール類やカフェインを含むコーヒーは極力避けるようにしましょう。基本的には水、スポーツドリンクを摂取するようにしましょう。スポーツドリンクはドリンク内に入っている電解質により、血液粘度の上昇防止効果があるためオススメです。

また、乾燥はウイルスにも感染しやすくなります。マスクを装着することにより感染予防だけでなく、のど等の乾燥も予防できますので着けるようにしましょう。

② 体液循環を促す = 動く!

以下、座りながらできるエクササイズを紹介します。

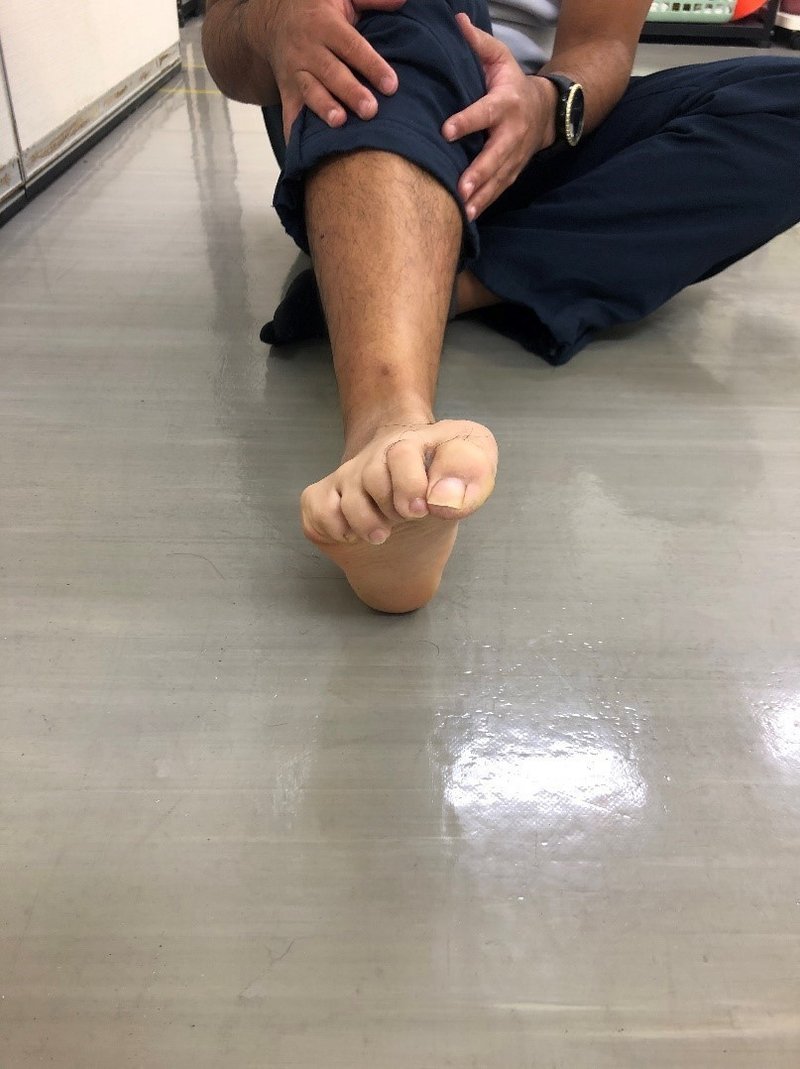

足指グーパー 20回

つま先上げ・踵上げ 各20回

もも上げ 20回

以上、それぞれ1時間に1セットずつくらい実施するようにしましょう。

また車やバスであればサービスエリア等に着いた際は必ず降りて歩く、新幹線や飛行機の場合は1時間に1回くらいはトイレに行くなどして、できるだけ歩く機会を作るようにしましょう。

最後まで読んでくれて、ありがとうございます!