街を鑑賞する その2 侘び寂び煤け

こんにちわ。皆さんはどんな所にお住まいでしょうか?私は都市の中で割と下町とされる様なエリアに住んでいますが、この辺を散歩していると大分年季が入って、建物自体が骨董品になっているようなビンテージ物件をよく目にします。もう廃屋になっている様なものもあり、やがては朽ちて取り壊される定めのものですが、改めて見直すとその風情風合いには中々捨て難いものがあり、ここに書き記しておこうと思った次第です。

昭和の建物はその素材の関係なのか、いい感じに枯れているものが多く、つい散歩の足を止めて鑑賞してしまう事もあります。かつて書画陶芸料理の大家であった北大路魯山人氏が「陶芸というものは自然との共同作業だから美しい」と言う様な事を言われており、こういう骨董ビンテージ家屋なんかも正に人の企まぬ自然の手が加わってこその味、と思います。

滲み

古い建物には漆喰というのか壁の素材が独特で、永年の風雪に侵食された結果、なんとも言えない滲み模様が浮き出ているものがあります。

例えばこんなやつ、雨樋から滲み出た湿気が漆喰壁に創り出した模様です。幽玄というかちょっと怖い様な不思議な感じがしますが、芸術というのはどこかに大なり小なり怖さを含んでいるものではないかと思います。特に日本の芸術には伝統的にそういう所があり、こういう自然の業から八百万の魂のようなものを感じて表現している節がありますよね。

これも良い作品と思いました。雨垂れが創り出す微妙な陰影の模様に加え、素材の特性なのか良い黄土色の階調が出ています。陶芸なんかで「いい色が出たのう」みたいな趣味人世界がありますがそんな気持ちで見てしまいます。

これはモノクロームの階調が渋い作品です。雨垂れで出来た染み模様に風化作用なのか、ややかすれた「煤け」が合わさって素晴らしいテクスチャーを創り出しています。こうしてトリミングして並べてみると段々と抽象絵画のように見えてくるから不思議です。

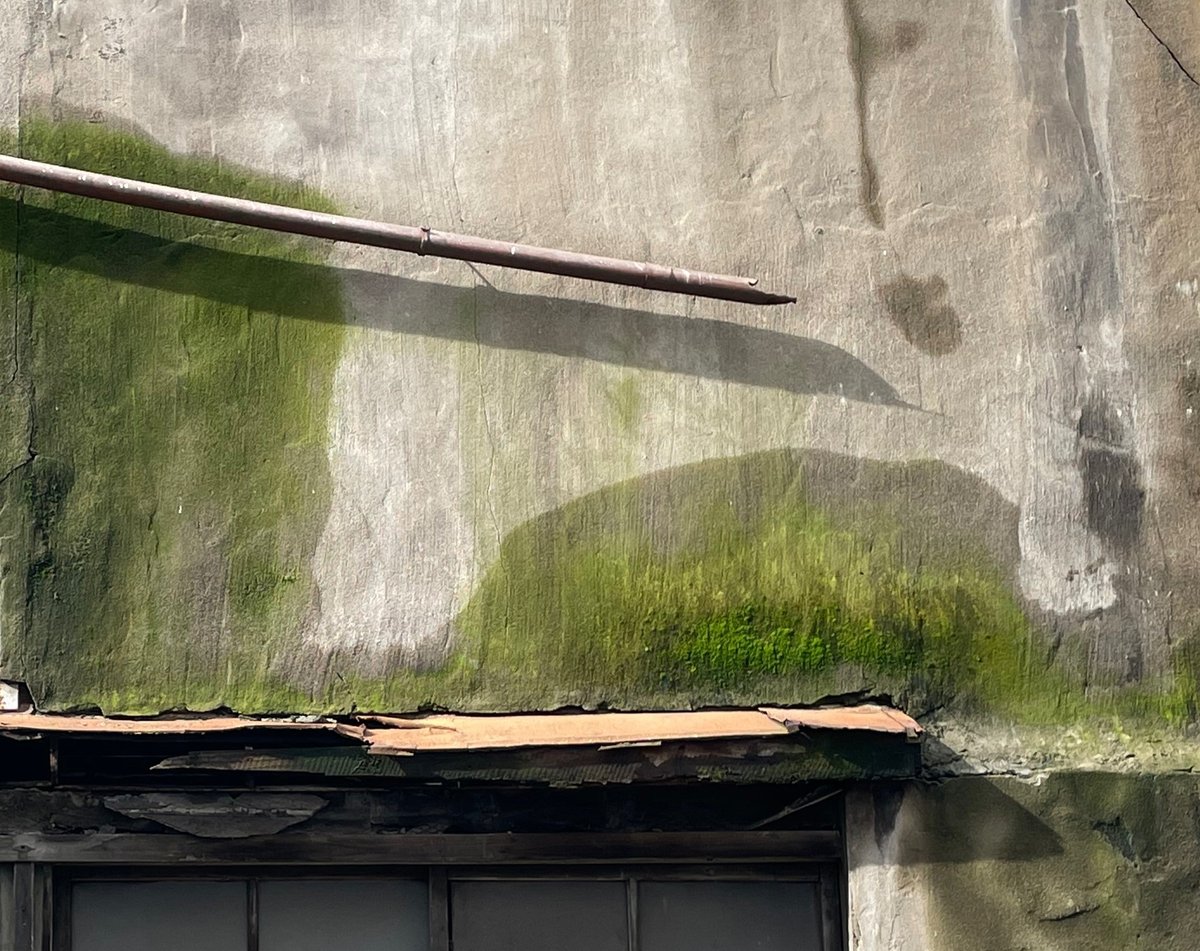

タイトル写真にも使ったこれはかなり気に入っている作品です。さっきから作品、とか言っちゃって、別に私のものでもなんでも無いですが、他に適当な言い方が思いつかず差し当たりそう呼んでおきます。にじみに苔の緑が合わさって、壁の灰白色階調、窓枠あたりの焦茶系色調との絶妙な配色になっていると、私は勝手に思ってます。

拡大してじーっと眺めていると、これ額装展示してもいけるんじゃ無いか?なんて気すらしてきます。

掠れ

永の年月で浮き上がった模様に風化作用なのか、掠れたような表情が加わり私のような物好きを喜ばせます。滲み模様には若干ウェットな風合いが残りますが、この「掠れ」との合わせ技で日本人好みの枯れた世界観が顕れてきます。

元々あったであろう白い塗装がすっかり剥落して大変素晴らしい味わいを醸し出しています。アクションペインティング的抽象絵画のようにも見えますが、そうしたアートが人為による業ならばこちらは完全に自然とのコラボワークです。

これは「滲み」や「割れ」などとの合わせ技、掠れた粉雪のような白とグレーのテクスチャーがいい味を出しています。

拡大するとこんな感じですが結構眺めていても飽きないものです。これが陶芸の世界だと「残雪」とかそんな銘をつけて悦にいったりするのでしょうが、まあ事実としては壁の汚れ、この辺の線引きって難しいですね。

かつて塗られていた色と地肌の色が違えば違うほど組み合わせの妙が出てくるようにも思います。これなんかも剥落しきっていない掠れたピンクと元のコンクリが煤けたグレーの取り合わせが抜群です。

九十度回転させただけですが、こうすると一瞬そこに何が在るのかわからなくなって、尚更タブロー絵画のように見えてくるから面白いもんです。

これも中々面白い物件で、元のコンクリを塗り込めた時のマチエールというかテクスチャーの凸凹に合わせパターンが浮き出ています。こんな質感もますます陶芸とか絵画っぽかったりして、結構長い事眺めていたら関係者と思しき人に「何か用ですか?」と声をかけられ早々に退散しましたが、ちゃんと説明すれば良かったかもと若干後悔しています。

拡大するとこんな感じで、パレットナイフを使って描いて行ったかのようなマチエールが面白く、建屋の一部にグラフィティが描き殴ってありましたが、そんな事しなくても十分に芸術的だと思います。

錆び

間違いなく、新築で使われることは今後無いだろうと思われる材料の一つにトタン板があり、新品だと安っぽさが否めないですが、錆が入ってくると何とも言えず豊かな表情を帯びてきます。とは言っても錆び=経年劣化ですからやがては建物として取り壊される事は見えている、加えて新しく造られる事も無さそう、という事で、この良さはやがて見られなくなる定めです。トタン板でなくともこうした金属素材は錆びているからには寿命が近いわけで、鑑賞しておくなら今のうちです。

元は青く塗られていたトタン板だったのでしょうが、錆の海老茶色階調のサシが入ってかなり複雑な表情となっています。またトタン板は波状の板なのでこの形に沿って表情が生まれるのも面白く、じっくりとした鑑賞に耐えうる豊かな風合いを醸し出します。

正面から切り取るとこんな感じ、実物は立体感がありますので、さらに見応えがあります。こうしている間にも錆が進行し、やがては朽ちていくのかと思うと何やら儚い気持ちになったりもします。

これなんかも良い物件ですね。何が良いかというと屋根付近だけ雨の侵食を免れてその形が綺麗に浮き上がっている所です。こういう所から永の年月というか時の流れを感じ取る事ができ、これは改めて自然との共創である、と腕組みをしながら一人でブツブツ呟いたりする訳です。

こうした錆びの味わいはトタン板だけの専売ではなく、金属素材の表面に引いてあったメッキやコーティングなんかが錆びて剥落した表情もまた、しみじみとして味わい深いものです。写真は金属の四枚扉ですが、おそらく表面に引いてあった防護用の金属コートが剥落し、雲とか山が描かれた屏風のようにも見えます。水墨画的な良さと言えるかもしれません。こういう屏風あったら本当に売れるんじゃなかろうかという気すらします。

これはかなり完成度、というか何が完成なのかわかんないですが、質の高い物件ではなかろうかと思います。実際の建築用建材だと錆の表情を活かすために途中で進行を止める処理をしたパネル材なども在るようですが、やはり天然物はエエのう、と思います。

という訳で長々と書き連ねてきましたが、こうした物件には希少性はまだ無いですが、芸術性の片鱗みたいなものはあるのでは無いか、という様な事が言いたかった訳です。時がさらに流れ、希少性が上がってくると価値が本当に出てくるかもしれません。というか、今私たちが喜んで観光しているローマ遺跡とかも元は普通の市街だった訳で、自然の仕事、と云うものが確も力強いものかと改めて思う次第です。

また、抽象絵画なんかと見た感じ似てますが決定的に違うのが、西洋抽象絵画は「人が何を考えどう表現しようとしたか」という所に芸術としての重心があり、あくまで「人中心」のコンセプトワークである点では無いでしょうか。神が創った世界の中で自分の存在って何よ?と自問自答を繰り返すのは西洋芸術の専売特許的なもので、ちょっと前に神が死んでしまったので、芸術の目的が神を讃える事から人が何かを表現する、そして表現すべきものは何?を探すフェイズに突入しているという事では無いかと思います。

東洋では元々世界のあちこちに神が普遍的に存在しているので、人間とは何か?と悩むより、世界の景色をあれこれ掴まえては、これまた風情風流じゃのうとばかり自然とコラボワークする事に長けていたのでは無いかと思います。陶芸、水墨、山水画、という辺りを拡大解釈していくと、寂ていく街というのもまた、愛でる対象になるのでは、と思う次第です。

と云う事で色々と言いたい放題でしたが、ここまでお付き合いくださいまして誠にありがとうございました。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?