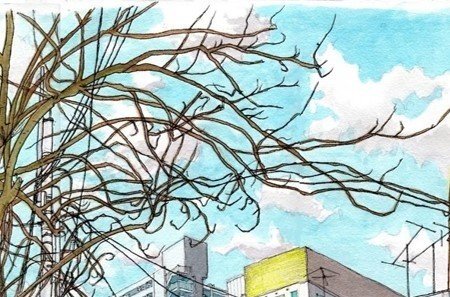

<四条木屋町カフェフランソア前の道路>どのように彩色したか解説します

<四条木屋町カフェフランソア前の道路>アルシュ 全紙

はじめに

前回の記事で、この表題の線描方法を紹介しました。ここでは引き続き

この線描を透明水彩絵の具で、どのように塗ったのかについて解説します。

「線スケッチ」における基本の塗り方について、別途記事をまとめました。初めてこの記事を読む方は、先に下記の記事をおよみいただければ、より理解しやすいかと思います。

また、どのように線描したのかについては、下記の記事をお読みください。

お急ぎの方は、基本の塗り方の要点を以下にまとめましたので、念頭に置いてお読みください。

・線スケッチでは、あくまで線描が主体で、色は線の表情をを活かすよう

に塗ります。

・滲みやぼかしといった一般の透明水彩で使われている様々な技法は使い

ません。

・透明水彩絵の具の「明るさ」「鮮やかさ」「透明感」を保つために、原

則として混色はせず、薄く溶いた絵の具を塗っては乾かす工程を繰り返

す「塗り重ね」を用います。

なお、解説の中で説明する具体的な色は、あくまで私が使った色です。この色を使わなければいけないという意味ではなく、あくまで参考例としてお読みください。

(1)桜の幹、枝の彩色

樹木の幹の色は一般に茶色と思われるかもしれませんが、実物の樹木は種類によって様々な色を示します。

ここでは黄色を一度下地に塗り、イエローオーカー、茶色を薄く塗り重ねました。

幹に平行に走る模様は、茶色を濃く塗り重ねます。さらに全体に緑色を塗り重ねました。

最後に、桜の木の場合赤い色素を含むことを考えて、赤紫を茶色の部分と枝の一部を塗っています。

以上、お伝えしたいのは、単純に茶色に塗るのではなく、自分なりの色を重ね塗りで作った方がよいということです。また実物そっくりの色にする必要はありません。

(2)ツツジの植え込み

一度、黄色(カドミウムイエロー)の下地を塗ってから、緑を塗り重ねます。光の当たっている上部は、若草色に、中間は緑、さらに陰になる部分は、青または青緑色(ビリジアン)を使って表します。

(3)建物の壁

都市を描く場合、装飾の少ない現代の建物やビルの壁は、塗る面積が広いわりに、色調は単調なので、彩色に困る場合があります。繁華街の広告だらけで派手な壁のビル以外は、薄い、控えめな色が大半で、何色を塗ったらよいか迷います。ベージュ色を基調に、実物の色と僅かに異なる色や濃さで塗り分けるか、壁の質感を変えるか、影の部分を強調するなどで印象を強める工夫をします。

また、建築物が数多くある場合、それぞれの建物に影を強くつけることで建物群の立体感が強調され印象深くなります。(彩色する前に、あらかじめ灰色で陰を塗り、そのあとで彩色する「グリザーユ法」という方法もあります。)

この絵の場合、カフェとその通りに立つ建物が主役なので、背後にあるビルは特に目立たせる必要がありません。遠くにあるマンションやビルも、陰を付けた以外は薄い色で彩色しました。

(4)道路のタイル

道路の多くは、アスファルトが多く、また昔のタイル舗装の場合、コンクリートのようなくすんだ灰色であることが多いので、私の場合は、グレーを避けていろんな色を塗っています。

この絵の場合はビリジアンの色を使いました。手前を濃く、遠くを薄く(明るく)して遠近感を出しています。

(5)空

空については、ここでは詳しく述べません。この雲はスケッチした時の雲ではなく、私自身が別の場所で撮影した雲を参考にして描きました。雲を別の画像から採用する場合は、可能な限り、同じ場所、同じ季節の雲にするように注意します。この絵では雲の下の部分を赤紫で陰をつけています。

(6)人物

ここ日本人の服装(特に冬)は、十数年黒一色なってしまいました。そのまま描くと絵画的には見栄えがしません。そこでこの絵では、外国人観光客、特に韓国の観光客(中央のカップル、左右の二人の女性)の服装を思い切って明るい色で彩色しました。

(7)陰影

建物や電柱、幹、服装などは陰をつけて立体感を付けましたが、人物の足元の影は描いていません。どの絵画表現でも同じだと思いますが、写真と違い、あらゆる陰影を描く必要はありません。どのような絵にするかは、個々の作家に任されています。

私の場合、陰影を付けすぎると画面が暗くなるので、立体感を表すことが出来る最小限の陰影にとどめています。特に人物の影ですが、人数が多くなるとうるさく感じられるので、人物に影を付けていません。

それだけではなく、江戸の街の人物を描いた浮世絵版画の明るい作風に近づけたいという気持ちがもあります。ただ、真夏の太陽の下など、影をつけたほうが夏の日差しを表現できる場合は効果的なので、影を付けます。

おわりに

今回、はじめて自分の作品の彩色を言葉で解説してみました。

色は、個人の感性によるところが大きいので、なぜその色を使ったのか、言葉では説明しにくいことを実感しました。ただ使った色を示すことはできるので、当初の計画通り、解説付きの作品集シリーズは続けていこうと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?