第3回 エディソンとその競争相手

前回はリュミエール兄弟のシネマトグラフについてお話ししましたが、今回は映画の起源に関わるもう一人の重要人物トマス・エディソンのキネトスコープについてです。リュミエール兄弟が行ったシネマトグラフの上映会が投影式であり、一方エディソンのキネトスコープは覗き見式であったため、20世紀的な映画観からはシネマトグラフの方が起源として重視されると言いましたが、かと言ってエディソンの発明の映画史への貢献も無視できません。

ウィリアム・ディクソンとキネトグラフ

エディソンのキネトスコープと書いていますが、実際にキネトスコープを発明したのはウィリアム・ディクソンというエディソンの研究所にいた技術者です。エディソンは発明王とよく呼ばれますが、なにも彼一人で発明を行っていたわけではありません。1876年にニュージャージー州のメンロパークというところに研究所を設立し、多くの技術者を抱えて集団での技術開発に取り組んでいました。このメンロパーク研究所での研究成果は電話、蓄音機、白熱電球など多岐にわたり、いずれも当時の生活を大きく変える発明でした。エディソンのメンロパーク研究所は、おそらく今で言うところのシリコンバレーみたいな感じだったのではないかと思います。ディクソンもこの研究所に勤務していた研究者の一人でした。

1887年に研究所はメンロパークからウェストオレンジに移り、ここでディクソンが動画撮影機「キネトグラフ」を開発します。シネマトグラフと同じく「書く」ことを意味する接尾辞「-graph」をもつキネトグラフが映像を撮影する装置で、キネトスコープはキネトグラフで撮影した映像を見る装置です。初期のキネトグラフで撮影された実験フィルムはいくつか残っており最も早いもので1889年頃のものが見つかっています。1891年までには特許申請と実演の準備ができていました。

ディクソンが作ったキネトグラフの後世への影響は非常に大きく、特にディクソンが採用したフィルムの規格はその後の映画技術の事実上の標準になりました。映画で使うフィルムは、連続的に送り出す必要があるので、フィルムの端にスプロケットの歯車が食い込むためのパーフォレーションという穴があります。ディクソン以前は19ミリ幅のフィルムの片側のみに穴があったのですが、ディクソンはフィルムの送り出し装置の安定化や解像度の問題を解決するために、35ミリ幅で両側にパーフォレーションがあるフィルムを採用しました。この規格は今でもフィルム・カメラの標準となっています。

ブラック・マライア撮影所での実験映像

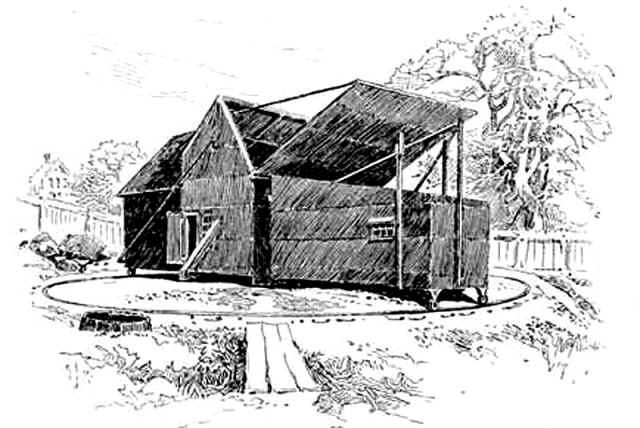

ディクソンの初期の実験映画は露出に技術的困難があり、もっぱらブラック・マライアと呼ばれるスタジオの中で撮影されました。ブラック・マライアとは当時の「警察の囚人護送車両」を意味するアメリカ英語のスラングで、このスタジオが全面黒塗りにされていたことからこのように呼ばれました。ブラック・マライアは先ほど言及したウエスト・オレンジのエディソンの研究所に建設されました。このエディソンの研究所は現在ではアメリカ合衆国国立公園局(National Park Service)の管轄になっており、エディソンやディクソンが使っていたブラック・マライア自体はもう残っていませんが、同じ大きさで作られたレプリカをみることができます。下図に描かれているように、ブラック・マライア撮影所の建物の下には金属製の丸いレールが設置されていました。実はブラック・マライアはこのレールの上を回転し、天井の天窓を太陽に向けて十分な光をスタジオの中に取り入れることができるように設計されていたのです。逆に言うと、当時のディクソンの映画は適切に調整された十分な光量がないとまともに撮影できなかったわけで、そこがリュミエールの映画との違いを生んだ要素であると言えます。

ブラック・マライア撮影所

(E. J. Meeker (1853-1929), Black Maria exterior Meeker, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons)

ディクソンがキネマトグラフを使ってブラック・マライアで製作した実験映画は多数残っていますが、これらを見ていくと技術的発展の過程がよくわかります。少し見てみましょう。

例えばこの『悪ふざけ、No1(Monkeyshines, No. 1)』という1889年から90年頃に撮影された最初期のフィルムはかろうじて人間がそこに映っているのがわかる程度の解像度で撮られた数秒の動画にすぎません。ここから徐々に技術が進歩し解像度が向上し、何が映っているのかが分かるようになってきます。

このディクソン本人が出演している『ディクソンの挨拶(Dickson Greeting)』という1891年の映像では、ディクソンの顔の特徴や服がしっかりと判別できます。画質という点では十分な向上がみられる訳ですが、ディクソンの実験は画質の追求だけに留まりません。

1894年に撮影された『ディクソンの実験音声映画(Dickson Experimental Sound Film)』という映像は、その名の通り映像と音が同期した記録を残そうという試みでした。画面の左に巨大な円錐形の筒とそのとなりでバイオリンを弾いている男性が見えます。この映像と一緒に聞こえてくる音はこの巨大な円錐形の筒で集音したバイオリンの音です。私たちの初期映画のイメージというと音がないサイレント映画です。ところが、実際には映画の技術史のかなり最初のころから音と映像の同期は試みられていました。

映画の歴史の最初期から音との同期が主要なテーマとなった一つの理由には、エディソンが蓄音機によって成功したことがあげられます。映画開発の初期段階でエディソンは映画を彼の蓄音機のセールスに役立てるための道具程度に考えており、映画が最初から彼のビジネスの中心にあったわけではありません。エディソンは彼が発明した蓄音機を、「これがあれば家でもオペラが聴けますよ!」と当時の上流階級中産階級に売り込むことを想定していました。リュミエールの投影式の映画と違って、エディソンは映画についても蓄音機と同様、家庭内での少人数での個人的な視聴を想定していました。つまりエディソンが想定していたビジネスは、映画と蓄音機と組み合わせることで、「これがあればあたかも劇場にいるかのようにオペラを楽しめるんです。蓄音機だけだと音だけだけど映像まで見えてすごいでしょう!」と言って、映画と蓄音機を売り込むものだったのです。そのため動画と音声を同期させる実験は最初期から行われており、彼の会社の映像技術部門の責任者でもあるディクソンの実験的な音声フィルムが残っているというわけです。映画の歴史が語られるときは一般的にトーキーの普及は1927年以降だとされており、この事実は間違いないのですが、これを30年先取りする形でエディソンは音付きの映画を考えていたのです。

エディソン社の映画作品

さて、この『ディクソンの実験音声映画』を見れば、エディソン社の映画がこの映画が撮影された1894年にはすでに十分なクオリティーを持っていることがわかります。このあたりの段階で、エディソンはキネトグラフで撮影した映像を使ってどう商売をするかを考え、実際の商品を作り出します。とはいえ、キネトグラフでの撮影はいまだブラック・マライアの中でしかできませんでしたし、フィルムの長さにも限りがありました。そのため、エディソンはこのブラック・マライアに役者や大道芸人を呼んで数十秒から数分程度のパフォーマンスをしてもらい、それを撮影することにしたのです。いくつか実例をみてみましょう。

この『サンドウ(Sandow)』という映像に記録されているのは、その名の通り、当時有名であったユージン・サンドウというプロイセン出身のボディー・ビルダーです。サンドウはヨーロッパで活躍した後、1893年のシカゴ万博でアメリカに進出したばかりでした。

この『鍛冶仕事(Blacksmith Scene)』はその名の通り三人の男性が鍛冶仕事をしている様子を映しています。彼らは当然その様子を演じている訳ですが、興味深いことは、単に家事仕事という労働をしているだけでなく、合間に飲酒をし社交の場にもなっていることです。『サンドウ』や他のボクシングの様子を映した映像などと共に、ディクソンの実験映画にはマスキュリにティーや男性のホモソーシャルな関係性を捉えたものが多くみられます。

『アニー・オークリー(Annie Oakley)』は銃の早撃ちで有名なカウ・ガールで、当時バッファロー・ビルという興行師が主宰していた『ワイルド・ウエスト・ショウ』という野外劇に随行して名を馳せていました。

『スー族のゴースト・ダンス(Sioux Ghost Dance)』も『ワイルド・ウエスト・ショウ』に随行してたネイティブ・アメリカン のスー族(実際はいろいろな部族の混成)によるゴースト・ダンスを映したものです。これらの事例は、リュミエール社が世界中に社員を送っていたのと同様に、当時のアメリカの認知的世界像を見て取ることができるでしょう。最も、みなさんすでに背景が真っ黒なことからお気づきの通り、これらは全てブラック・マライアの中で撮影されたものであるという点が、リュミエール映画との大きな相違点と言っていいでしょう。

おそらく世界最古のネコ動画もブラック・マライアで撮影されています。

キネトスコープを用いたビジネス展開

ではエディソンはこれらの映像をどのようにして当時の観客のもとまで届けていたのでしょうか?ここでようやく本題のキネトスコープに触れることができます。キネトスコープはそのスコープという名称が指名している通り、覗き見式の装置です。今で言うところのゲームセンターにおいてある筐体くらいの箱の中にフィルムのリールが入っており、覗き穴から覗き込むと、フィルムに記録された動画が見られる仕組みになっています。エディソンはこのキネトスコープを5セント硬貨を投入すると装置が動き出すようにし、商店街の小売店にリースしました。リュミエールの投影式の映画と異なりキネトスコープの観客はあくまで個人として数十秒程度の長さを楽しんでいたのです。このキネトスコープはすぐに人気を博し、全米の都市でキネトスコープ・パーラーと呼ばれるキネトスコープ専門の施設が生まれました。これはそれこそ今でいうゲームセンターのようなもので、キネトスコープがずらっと並んでいる中を、観客は5セント硬貨を握りしめながら一つ一つ順番に見て行くというものです。キネトスコープ映画の多くは単発の映像でしたが、中には続き物の作品もあり、続き物の場合は観客のほうがキネトスコープからキネトスコープに移動していました。

キネトスコープ・パーラー

(Unknown author, KinetoscopeParlorbis, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons)

キネトスコープは19世紀の終わりに大変大きな人気を博しましたが、実際にこのビジネスで最も成功していたのは競合相手のアメリカン・ミュートスコープという会社でした。ちなみにアメリカン・ミュートスコープ社は共同設立者の一人がディクソンです。同社が売り出していたミュートスコープはキネトスコープと同様の覗き見式の装置だったのですが、フィルムではなくパラパラ漫画のように紙を使っていたため、装置自体の構造が単純で堅牢であり、キネトスコープはミュートスコープに遅れを取ることになってしまいました。必ずしも最先端の高度な技術を使うことがビジネスで最も利益をあげることに繋がるわけではないというのは今も昔も変わらないようです。

ミュートスコープの業界内向け広告

(Mutoscope American Manufacturing Studios, Mutoscope, 1899 (bis), marked as public domain, more details on Wikimedia Commons)

覗き見方式から投影方式へ、そして訴訟王へ

とはいえ、そもそもこの覗き見方式自体がすぐに廃れてしまいました。リュミエール方式の投影式の映画上映は当時のヴォードヴィルのステージ興行のプログラムの中に組み込みやすく、投影式の映画の受容が高まっていました。エディソン社はすぐにヴァイタスコープという投影式の映画を1895年に発表しました。エディソンの発明として宣伝されたものの、実はこれはエディソンの発明ではなくチャールズ・ジェンキンスとトマス・アルマットという技術者がジェンキンスが特許を保有しているファントスコープという装置を改良したものをエディソンの会社に売り込み、マーケティング上の必要性からエディソンの発明として世に出したのです。このあたりのビジネス上の戦略や取引は本当に現代のIT業界を連想させて面白いですね。

ヴァイタスコープの広告

(Metropolitan Print Company; Copyright 1896 by Raff & Gammon, Edison's Greatest Marvel-The Vitascope - Restoration, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons)

さて、エディソン社はキネトスコープから相当の利益を得ていましたが、少ない数の機械で多くの観客を獲得できる投影式映画から得られる潜在的な利益はキネトスコープのそれに勝ることは明白であり、映画技術開発の主戦場はすぐに投影式の映画の開発に映りました。先述したアメリカン・ミュートスコープ社は1896年にバイオグラフという投影式の映画装置を発表し、この装置はヴァイタスコープよりも画質の点で優れていたので、アメリカン・ミュートスコープ社は覗き見式のみならず投影式の映画でもアメリカでトップの企業に成長します。アメリカン・ミュートスコープは1899年に社名をアメリカン・ミュートスコープ・アンド・バイオグラフに変更し、後には単にバイオグラフに改名します。

エディソンはこれらの競合他社に対してどのように対抗したのでしょうか?技術開発に投資しよりよい商品を送り出すことによって?もちろんそういった努力もしたのですが、それだけではありません。実はエディソン社はこれらの競争相手に対して訴訟をしかけることで対抗したのです。エディソンの会社はこれらの競合相手に、彼らが映画製作に使っている映画装置はエディソンの会社が保有している特許を侵害しているとして訴訟を仕掛けたのです。(実はエディソンの会社もヨーロッパから輸入されるフィルムを無断で複製して配給したりしていたのですが、当時、著作権は十分に制度化されていなかったため、著作権の侵害ではなく特許の侵害という形での法廷闘争になりました。)エディソンは「発明王」、「メンロパークの魔術師」といった名で呼ばれることの多い偉人というイメージが人口に膾炙していますが、映画史や技術史の中では「訴訟王」とも呼ばれ、とてもがめつ・・・、いやいや、ビジネス戦略に長けた人物として描かれます。エディソン社は独自に探偵を雇い、他社に潜入させ、彼らが使っている道具がエディソン社の特許を侵害している証拠を集め、法廷での勝利を獲得したのです。ところが、1902年、エディソン社はバイオグラフ社との法廷闘争に敗れてしまいます。これは、バイオグラフ社が使っているカメラが、ディクソンが規格化したパーフォレーションの穴を使う方式ではなく、ローラーを使ってフィルムを送り出す方式であったためです。このバイオグラフ社の勝利によって、ヴァイタグラフなどの新興勢力が映画産業に食い込む余地が生まれましたが、最終的にこのエディソン社を中心としたアメリカ東海岸の映画会社は彼らが持っている特許を持ちよりひとつの巨大なトラストを作りあげることになるのです。

最初は映画をめぐる技術的競争だったものが、実際に顧客を掴んで利益を出す段階になると、必ずしも技術的優位が重要ではなくなる。新興市場を狙って多くのベンチャーが乱立し、新しいテクノロジーや特許の売買や経営の合併を行いながら競争が加速する。そして映画がビジネスとして成立すると最後は法律を使った殴り合いになるという過程は近年のITビジネスを彷彿とさせます。

「物語」の誕生に向けて

初期のリュミエール兄弟とエディソンの映画はこれまで見てきた通り、編集がまったくなく、固定したカメラから数十秒から数分の長さで世界を切り取っただけのものです。リュミエールの映画が世界に向けての開かれた窓であるのに対して、エディソンの映画がスタジオの中で撮影されたものであるという相違点もありますが、基本的にどちらもまだ素朴に世界を観察している段階で編集の痕跡はありません。ですが、編集が存在しないということが単純にそこに作為が存在しないということではありませんし、仮に作為がないとしても、リュミエール兄弟とエディソンが撮ったものがとても異なるように、そこには映像を撮る人間の意図や無意識が刻印されるものです。とはいえ、物語をもとめるのは人間の本能なのか、リュミエール兄弟とエディソンの「素朴な」映画が楽しまれたのは映画史のなかで1895年から1900年ごろまでのせいぜい5年間だけです。時代が20世紀に入った頃から、徐々に映画のフィルムをつぎはぎし物語を作り出そうという試みが生まれてきます。

次回はこのような映画の物語を作る試みについてお話しします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?