制作部週間を終えて〜その2

こんにちは。どらま館制作部の冨田です。

この記事では、『どらま館制作部週間04』で開催した、

『うらかたり』、

『宣美会』、

『「稽古場を再演する」を試演する』

の3企画を振り返っていきます。

うらかたり

1月12日(水)から17日(月)にかけて掲載した『うらかたり』は、昨年6月開催の『どらま館制作部週間01』から続いています。

企画者でもあり、今回が最後の担当となった制作部・渡部のコメントをご紹介します。

今回は舞台美術と宣伝美術について記事を寄せて頂きました。普段何気なく見ている舞台そのものやチラシなど、それぞれに細かいこだわりが詰まっていることがわかる、素敵な記事だったと思います。記事を寄せてくださった二人は今年で卒業されますが、二人が作ってきたものの記録や記憶はずっと残り続けることでしょう。

「うらかたり」も20話を超え、スタッフワークのひとつの参考資料として残せるかたちになってきたところです。私が担当できるのは今回までですが、今後も記事が演劇に関わる人たちの参考になると同時に、より多くの方の記事を集めて、早稲田で行われていた演劇活動のひとつの記録になることを願っています。

舞台美術の垣花さん、宣伝美術の酒井さん、お二方とも非常にたくさんの制作物を紹介してくださいました。スタッフワークの資料的な要素はもちろん、お二人の仕事に対する思いがぎゅっと詰まっている点も見どころです。

これまで、制作部の中西・渡部も含め、計9人の方からさまざまなセクションについての記事を寄せていただきました。年度を通して、こうした記事企画ができたことを嬉しく思います。

『うらかたり』全24話は、マガジンとしてまとめてありますので、今後もぜひ読んでみてください!

ワセダ演劇:宣美会〜好きなフライヤー編

2回目となる『宣美会』。私が企画者だったのですが、今回は人数が集まらなかったため流会となりました。

この企画では、ただ好きなフライヤーを持ち寄る、というだけでなく、どこがどう好きか、ということを掘り下げ、ひとつのデザインをさまざまな角度から分析していくこと、それを今後の制作に活かせるようにすることを目的としていました。

早稲田演劇のビジュアル制作の一助になるのではと思っているので、機会があればぜひリベンジしたいです。

どらま館制作会議室「稽古場を再演する」を試演する

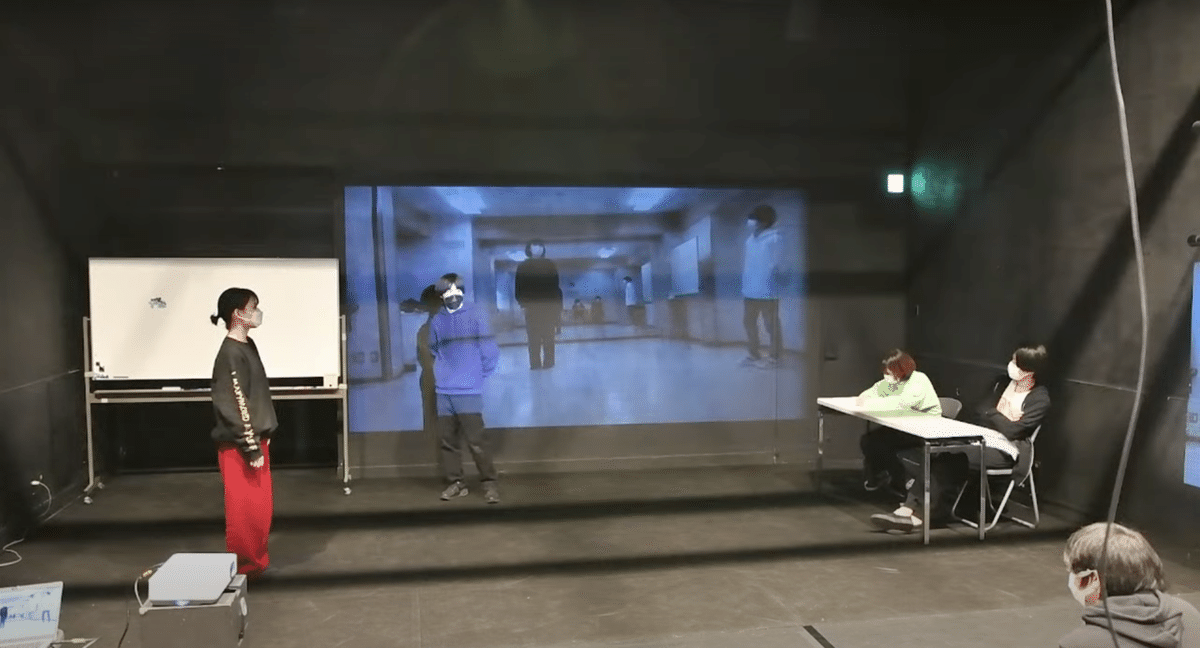

この企画では、舞台美術研究会秋季研究会公演『能楽堂の甕の中には涙の海が広がっている』の稽古場から5名に集まっていただき、事前に撮影させていただいた稽古の映像を参照しながら、制作部スタッフと共にそれを「再演」してみる、という試みを行いました。

当日は、二面の壁に映像を投影し、それを見ながら動作をトレースしていったほか、各々がワイヤレスイヤホンを装着し、担当している人物の声をシャドーイングする形で声のトレースも行ないました。

映像は、稽古そのものはもちろんその返しや雑談が含まれた約10分のものを使用しました。

【「再演」の手順】

① 映像を観る

② 本人が自身の動作をトレースする

③・④ 本人以外がそれぞれ動作をトレースする

⑤・⑥ 本人以外が動作をトレースし、本人が聞こえる自身の声をトレースする(※プロジェクターの音あり)

⑦ 本人が自身の動作をトレースし、⑤と⑥で動作を担当していた人がその声をトレースする(※プロジェクターの音なし)

⑧ 動作チームと声チームに分かれ、本人以外がそれをトレースする

3時間かけて①〜⑧を行なったあとは、フィードバックの時間です。それぞれ、「再演」を実際にやってみてどうだったか、あるいは見ていてどうだったか、感想や意見を話し合っていきました。

なぜ「稽古場」なのか、という話から、この企画にどういった効果があるのか、「再演」の工程についてなど、様々な視点から意見や提案をいただけました。

▲当日のフィードバックでのメモ

【参加者からのコメント】

▼中荄啾仁(なかがいしゅうじん)さん

自分の参加していた、それも演出をつけている稽古場をほとんど完全に他者的目線で見つめるということを初めてやったと思う。そして、単に見るだけでなく体を動かしてみた。自分身体にそこで起こっていたことをトレースしてみる。すると、こんなことしていたのか、と思うことが山ほどでてきた。そして、その事はきっと、見えていなかったことではないんだと思う。見えていたけど、意識的に見なかったことで、多分そこにいた自分は、"そういうこと"あるよね、くらいの、あ〜、うんうん、みたいな、曖昧な了解の領域にポイッと放り込んでいたんだと思う。

それが、稽古場の再演を通して未だその輪郭は朧げながら浮き上がってきた。了解という、私たちが自然とキャンセリングしているノイズが聞こえてくるように、稽古場というそこそのものの気配があった。

稽古場の再演の試演、はまだまだその名の通り試演段階で、ここからさらに様々な手法で試演を重ねるはずである。そうしたい。もっと色んな稽古場での試演がもっと行われたらと心から思う。ぜひぜひ名乗りを上げてください!

▼増田悠梨さん

私は稽古場が好きだ。自分の生活に稽古という時間や稽古場という空間が常にあったらいいのに、と思うくらいには。とはいえ、稽古は基本的には上演へと向かう過程そのものであり、ある時間ある空間に限定されて存在するものである。限定されていることが稽古の前提であるとしたら、恒常的な稽古場なんてものは存在し得ない(捉えようによってはあるかもしれないが)。

一般的にはこのように限定されたものである稽古場を、稽古→上演によって一旦閉じたものを、意図的に上演→稽古の再演へと逆の矢印を用いてもう一度ひらくこと。この「ひらいてみる」ということが今回の企画の大きな柱であったように感じた。緩やかな共同体として存在していたこの演劇に関わっていた人のうちのごく一部の人間が再び集うこと。基本的にはクローズドな場(オープンとは言いにくい)である稽古場にカメラが入り、ある時間が切り取られ、本来ならばひと続きの時間の中に位置するという意味や上演へと向かっているという文脈から全く切り離され、公演に関わっていない「他者」も交わり(これはすごく重要かつ面白いことだと思う)、再度「場」を立ち上げてみるという体験はひどく不思議なものだった。

ただ、そういう感慨を吹き飛ばすような衝撃も同時に感じた。それは、稽古を再現する時に見えてくる、そこにうつっている人間の雑さであり、その雑さに対して私が未知であって、いかに捉え損ね続けていたかということへの驚きと面白さである。切り取られた稽古の中で繰り返されるシーンすなわち「演劇」そのものに関しては、慣れていることもあり想像の範囲内であったが、稽古場における振る舞いを改めて突きつけられると、なんとまあ言葉も身体も行為も雑味に溢れているのだろうと発見し、その雑味が私にとっては大変味わい深いものだった。おそらく、こういうものは「演劇」からは落とされがちなものでもあり、ただ上演を振り返ることだけでは見えてこないぐっちゃぐちゃなものと稽古場の再演を通して出会えたような気がして嬉しかった。

当日のフィードバックの際にも挙がった話題でしたが、意識していなかった振る舞いへの驚きと、それを発見することのおもしろさ・重要性は、「稽古場を再演する」のポイントの一つでしょう。

その場において、どのような暗黙の了解がなされているか、時間と場所を隔てて「再演する」ことによって、見えていなかった関係性が詳らかになることもあるのだと思います。

一方で、そういった発見がいかにして作品や演技などに還元されていくのか、参加者は何を持ち帰ることができるのか、という問いもありました。それについて、当日は十分に答えることができなかったと企画者の宮崎は振り返っています。

「『稽古場を再演する』を試演する」というやや冗長なタイトルのトライアルを、どらま館制作部と今回有志で参加してくれた「能楽堂」公演のメンバーのおかげで実施することが出来た。どうもありがとうございました!

しかし、タイトルの長さにも表されているように、「稽古場を再演する」という企画自体を使って実現したいことの言語化がまだ甘かったようだ。

当日の話し合いの中でもこのことは話題に上がり、その場で私は、「稽古場を話題にするとき、稽古場のあり方は団体によって違うので取り出して語ることが難しい。そこで自分たち自身を素材にして体験から稽古場を語る言葉が出てくるような場を作るため」とか、「サークルの演劇活動が<演劇をやること>に前のめりで、演劇作品としての“宛て先”を失っているのは稽古のあり方と関係しているように思うため」などと語ったが、この試みを経て参加者がどう変化するのか?という問いには、結局答えられなかった。このことは、引き続き検討していきたい。ただ、その手前のところで、この方法を実演することの楽しさを感じてもらえたことは、企画の今後を考える上で非常に参考になると思っている。

参加者のコメントにもあるように、自分や他者の振る舞いを振付(記録映像)通りに、発言を録音に倣って動いてしゃべってみることが可笑しくて楽しい体験であること、また、その行為が自分と稽古場にいた自分(あるいは、自分のいる稽古場)を切り離して見つめる機会になることは、実際やってみての発見だった。

依然として、実現したい効果とその良さを簡潔に言語化することが出来ないのだが、誤解を恐れずに言えば、じぶんの「表現」を模索するための場をつくりたい、そのためのひとつの手段だと考える。俳優であれ、作家・演出家であれ、”オーソドックスな方法”に違和感を感じ、自身の稽古をより自由にしたいと思うひとがいたら、ぜひこの試演に付き合って欲しい。日々の順調な稽古がわき道にそれちゃうような、そんな珍しいきっかけにはなればと思う。(宮崎)

今回の企画は「稽古場を再演する」という、稽古場を顧みるメソッドを確立するための「試演」でした。

コメントにもある通り、稽古場のあり方や方法について考えたい方は、ぜひ、この「試演」にご協力いただけたらと思います!

終わりに

昨年6月から始まった全4回の『どらま館制作部週間』ですが、この企画名で開催するのはこれにて最後となります。

これまでご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

2022年度からは形態を変えて、引き続き様々な企画を予定しています。

今後ともどらま館制作部をよろしくお願いします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?