日本のカッパドキア

ひょんな事から種子島にキッチンカーで来島し、2週間経過しました。

本当は今日のフェリー太陽Ⅱで屋久島に戻る予定が大時化の為 欠航し、明日も船が出ないかも知れない状態です。

困った。

けど時間が出来たので、今回の種子島訪問を書いておく時間がとれました。

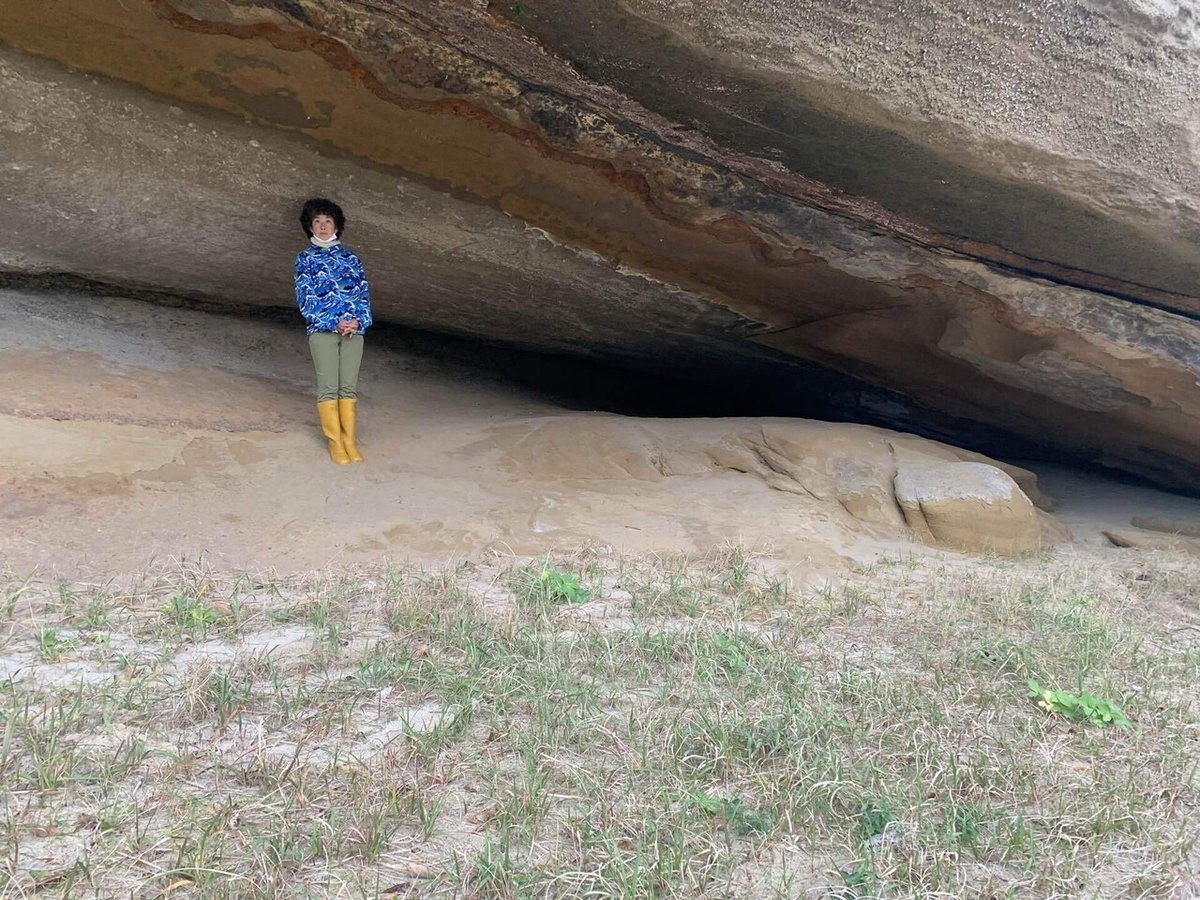

初めて訪れた種子島で1番印象に残ったのは、

南種町から北上して中種町を通過し西之表の大きなスーパーの駐車場でキッチンカーをopenするのに約1時間も時間がかかるのですが、熊野海岸の景観です。

まるでカッパドキアです。

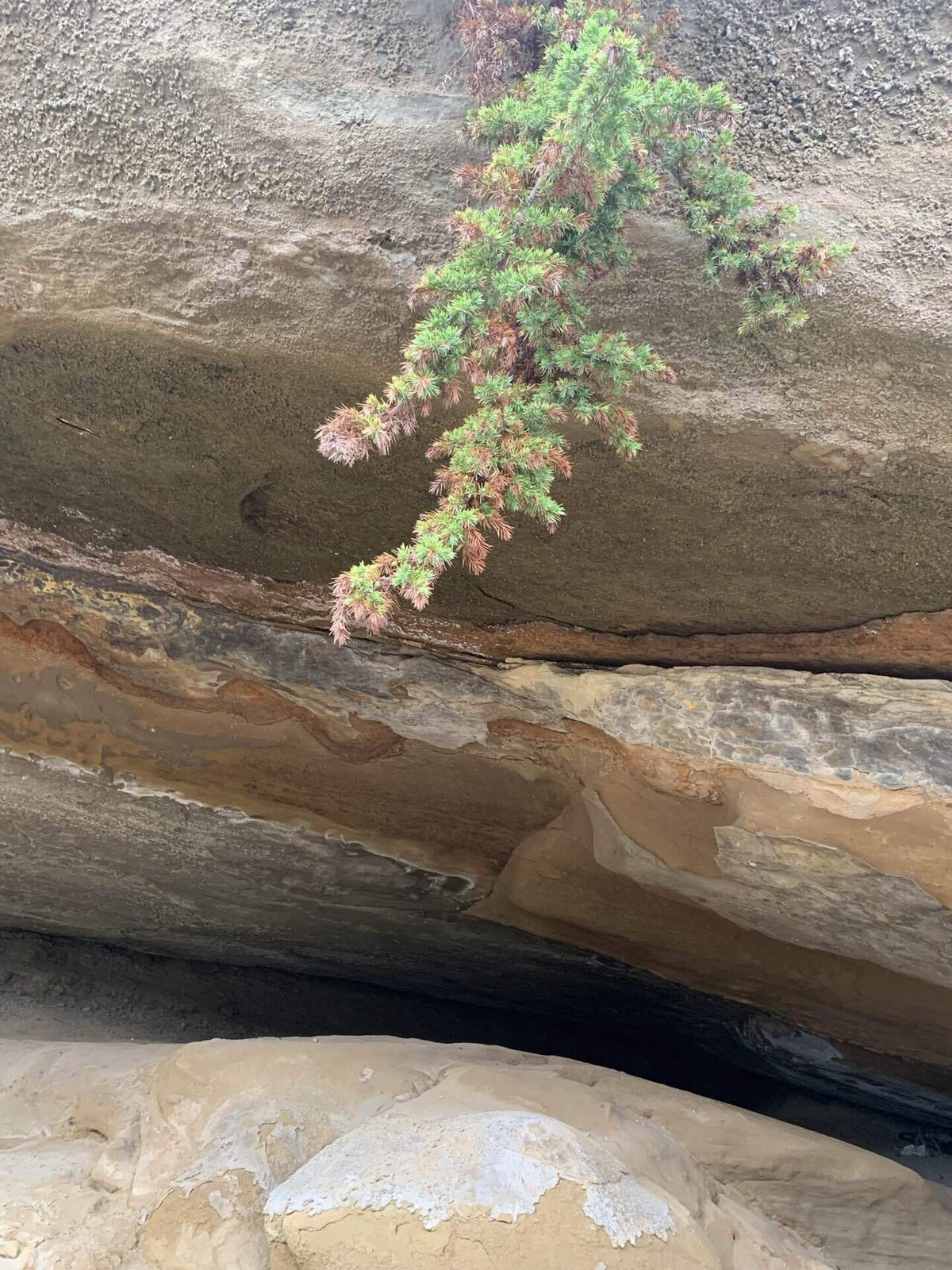

屋久島の周囲に見られる堆積岩と全く違うディテールに惹きつけられました。

足元を見ると砂に砂鉄が混じっていている。

となりの屋久島には海岸の砂に砂鉄は無いから、

何で?と興味のスピードが増してきました。

種子島の西側の堆積岩は黒くて堅くて、屋久島の堆積岩と同じように見えた。

気になる海岸の堆積岩は中種町と南種町との境目で種子島の東側。

砂浜がフカフカと沈み、屋久島の砂浜の真砂土とは全く違うので足跡たくさんつけて遊びましたよ。

30分ぐらい北上した所にある鉄浜海岸も見に行ってみたら、

鉄浜海岸は「てつはま」って読むらしく、名前どおり砂鉄で黒く、熊野海岸とはまた違う。

「どーなっているのか?」

って事で、中種町立歴史民族資料館に行って来ました。

分かりやすいパネル展示だが、私には理屈が分からない!

種子島も屋久島と同じ土台だと思っていたが、違うみたい。

屋久島は花崗岩が隆起した岩の島だけど、土台は

約4000万年前、中国大陸の方から砂や泥が流れてきて堆積した所に、どんどん海洋プレートが沈み込んで、時代が古い底の堆積したものが押し上げられ上へ上へと持ち上げられ、付加体と呼ばれてる堆積岩で主に頁岩や砂岩が見られるが、種子島にない熱の変性によって出来たホルンフェルスも見られる。

私が住む屋久島は北西の海岸以外の丸い周囲の海岸は上の↑堆積岩が見られる。

種子島は堆積した付加体の島で、

九州で1~8番目に高い山がある屋久島と全く違い

平たい島。

標高282mが1番高いそうな。

で、同じ付加体の上に途方もない長い時間、色々な事があって現代の景観になっているのは、なんとなく理解出来るが、火山島ではない種子島になんで砂鉄があるのか?

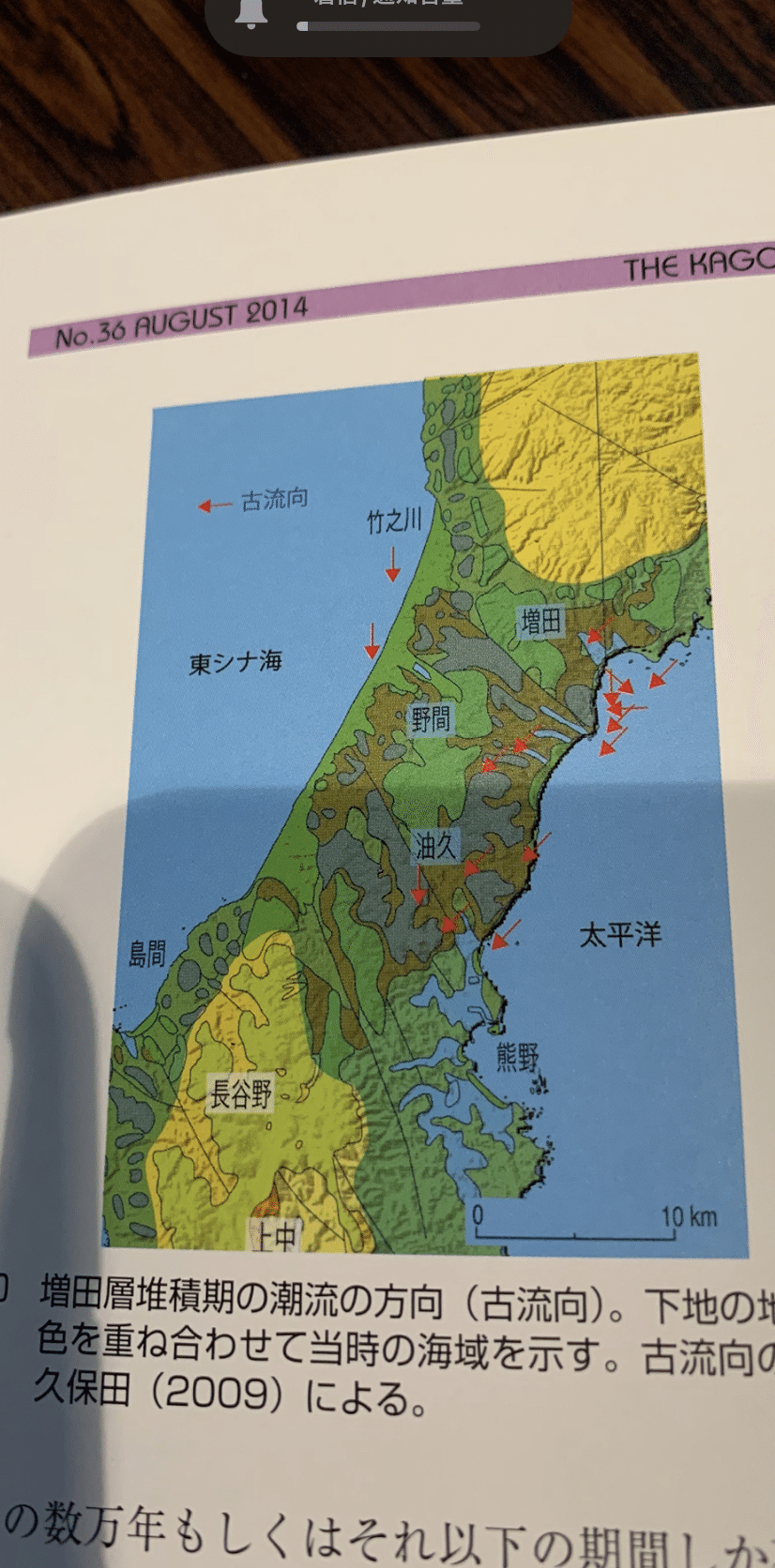

なんで東側の一部のみ違うのか?

茎永地層と言うのは、どうして出来たのか?

詳しくはパネルの横にありましたが、、、

まだまだピンとこない。

学芸員の方にお聞きしたら、「鉄砲館に行ってみたら?」

と、いう事で行って来ました。

種子島藩主についても知りたいし、ワクワク時間を過ごし、出口付近の机に色々な本が資料としてありました。

種子島北部と南部の間には増田層が堆積した浅海が広がっていて、北北東から南南西へと種子島中部を横切る沿岸流があったことが分っている。

と、書いてありました!

あと、熊野海岸のすぐ近くの広田海岸で昭和30年、大きな台風通過後に157体近くの人骨が出て来て、調査の結果、波打ち際の砂を深く掘って埋葬されていた人骨は夜光貝などの貝をアクセサリーを腕輪やネックレスや耳飾りとしてまとわれていた広田人が見つかっている。

貝に刻んでいる紋様が素晴らしいデザイン力でしたよ!

頭のてっぺんの骨が平らな事や、犬歯を抜歯されている事など、日本では他に例の見ない人骨だそうで、装飾されていた貝のアクセサリーは国の重要文化財に指定されていて、人骨は指定されていないそうです。

広田遺跡ミュージアム、楽しすぎ。

さて、

トルコのカッパドキアの奇岩はアナトリア火山が爆発して火山灰土壌が固まって出来た凝灰岩が雨などで侵食された岩石の遺跡に人が地下都市を築いた遺跡なそうな。

茎永層が見られる奇岩辺りは、貝の化石が見つかっていて、稲作が始まった汽水域の上流側と磯物を採っていた下流側の人々の生活が想像できる。

屋久島のお隣さんの島、種子島。

また、キッチンカーで訪れたいです。

明日、屋久島に帰れるかな?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?