なぜペドフィリアという「絶対悪」が日本の虐待親には必要なのか

SNSでは定期的にペドフィリア(小児性愛者)をめぐる論争がヒートアップする。

つい先日も「ペドフィリア」がTwitterのトレンド上位に入り、児童を守るためにペドフィルの人権を制限せよだとか、ペドフィリアは性指向ではなく加害欲なのだからセクシャルマイノリティではないだとか、そのような議論(もとい糾弾会)が散々賑わいを見せていた。

いつもは仲違いする右派と左派もペドフィリアに人権を認めない点については一致団結しているようだ。右派は「LGBTはペドフィリアを擁護している」として責任を左派になすりつけ、左派は「右派のオタクコミュニティが小児性愛ポルノを乱造してる」として右派の責任を糾弾するなど、ペドフィリアというボールを用いた激しいドッヂボールが繰り広げられる光景は中々に迫力がある。

個々の議論はさておき、少なくともペドフィリア(小児性愛者)というのは現代社会における絶対悪として扱われているようだ。右派からも左派からも児童の安全を脅かす根本原因のように語られるペドフィリアは、「この世全ての悪」とでも評したくなるような不気味な存在感を放っている。

ー

しかし長年実際に児童支援に関わってきた筆者としては、ペドフィリアの危険を過度に強調するこうした言論傾向には強い違和感を抱く。現実に児童を苦しめている主な原因はペドフィリアの性犯罪などではない。それは統計的にも様々な角度から裏付けられている。

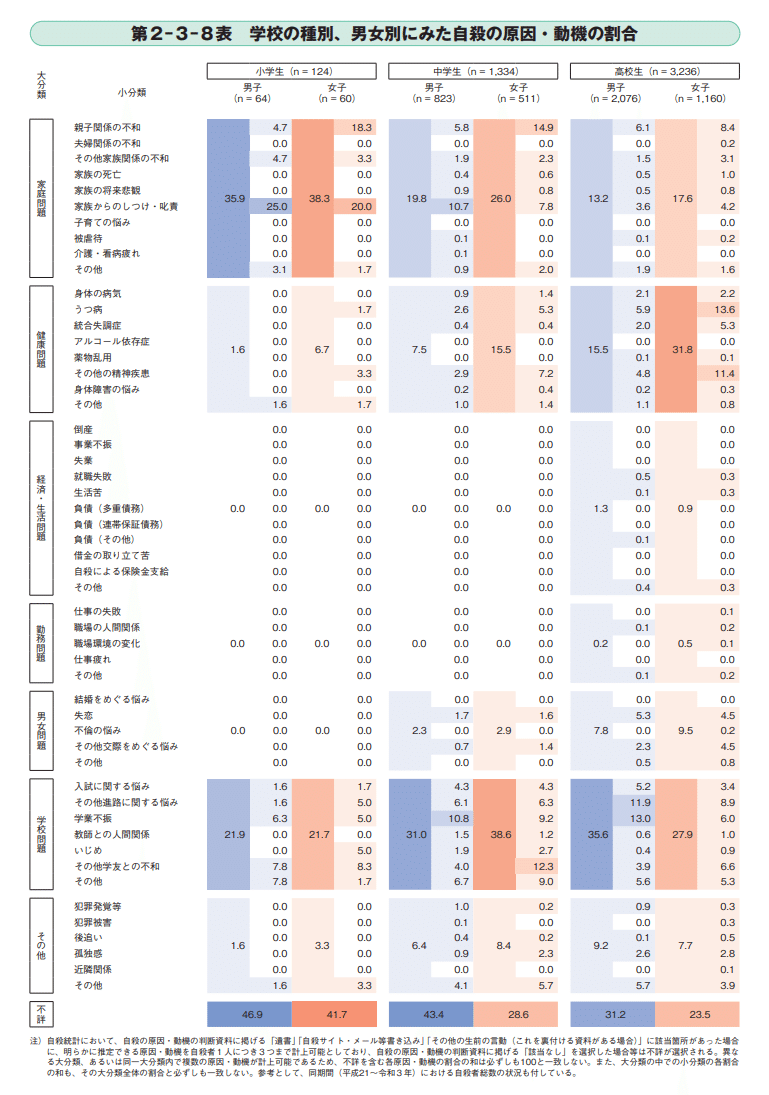

たとえば令和4年版の「自殺対策白書」を参照してみよう。「学生・生徒等の自殺の分析」の節を紐解くと、小中高生の自殺理由の詳細な分析がある。

一見して明らかなように、児童の自殺理由の圧倒的上位は家庭問題と学業問題である。犯罪被害を理由とした自殺はほとんどゼロに等しい。

また学校問題もいじめや体罰を原因としてあげているものは極めて少数であり、小中高と一貫して「学業不振」「入試に関する悩み」「進路に関する悩み」等の比率が高い。児童の学業問題が保護者の意向と意向と密接に関わっていることは言うまでもないだろう。つまり児童を現実に追い詰めているのは性犯罪者ではなく、機能不全家庭における親子関係なのだ。

こんなことは児童支援に少しでも関わりがあれば常識の範囲内だが、ペドフィリアを攻撃するのに忙しくしている人たちはこうした基本的な知識を全く有していないように見える。左右を問わず「子供を守るため」と称して魔女狩りに勤しむ彼・彼女らが、子供の安全や人権にまったく関心がないことは明白であるように思う。

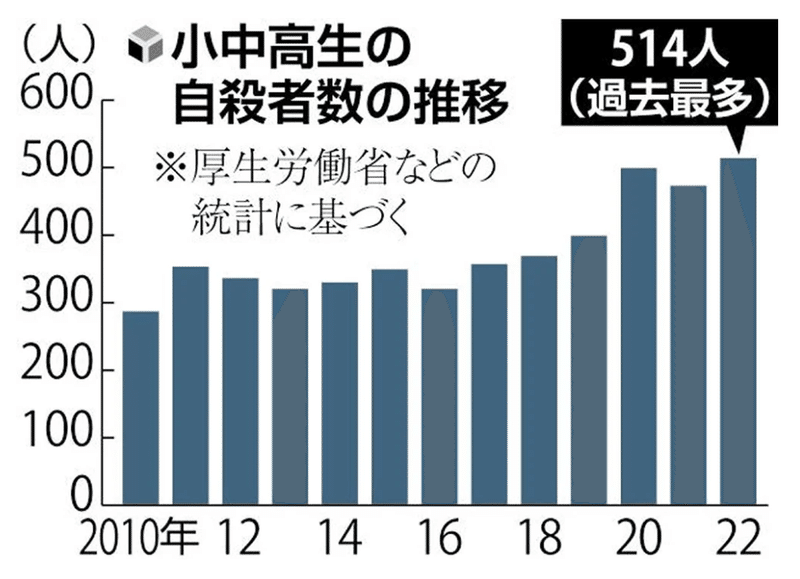

さらに言えば、追い詰められる児童の数は現在急激に増加している。

小中高生の自殺者数は2022年に過去最高を記録した。少子化で児童の絶対数が減っているにも関わらず、児童の自殺者数は増え続けているのだ。

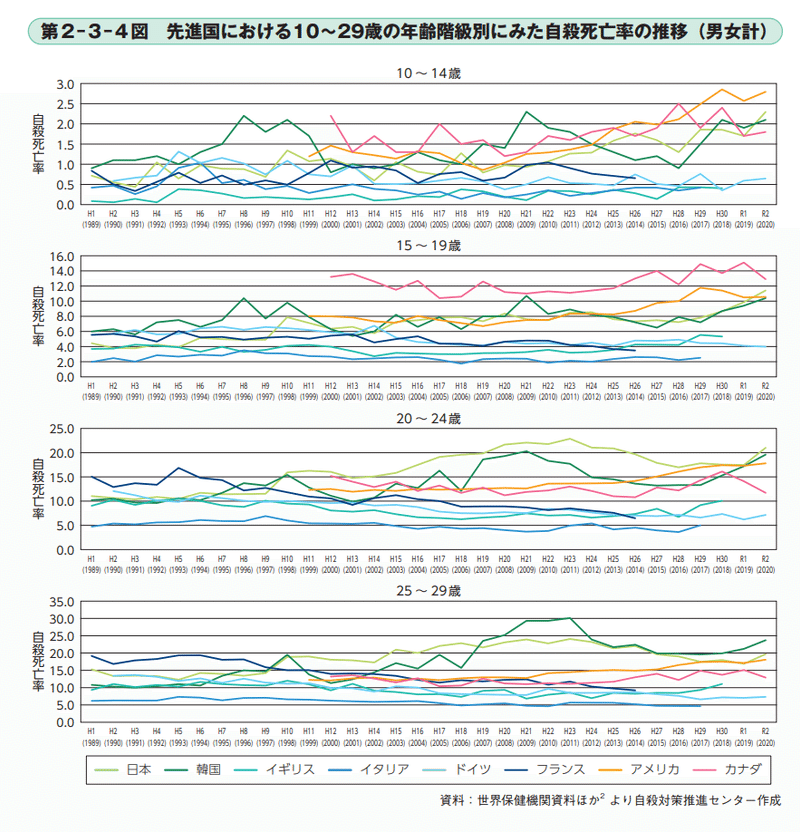

比率に着目すると、さらにショッキングな数字が見えてくる。

前出の自殺対策白書(R4)によると、日本の児童の自殺死亡率は極端な上昇カーブを描いている。特に10歳-14歳の自殺死亡率は1989年から2020年の31年間で約4倍まで激増しており、韓国、イギリス、イタリア、ドイツ、フランス、カナダなどの諸外国と比較してもこうまで急激に児童の自殺者数が増加している国は他にない。「絶望死」の蔓延が囁かれるアメリカ合衆国のみ唯一日本とよく似た児童自殺率の上昇を示している。

なぜこうした事態が生じているのか、というのが本稿のテーマである。

小児性愛者による性犯罪がその主因でないことは明らかだろう。データが示すように、児童の自殺と最も密接に関わりがあるのは機能不全家庭における親子関係の行き詰まりである。それではなぜ、機能不全に陥る家庭はこうまで増え続けているのだろうか。

機能不全が生じやすい家庭の特徴

虐待や機能不全に陥りやすい家庭の特徴は、多くの量的研究によってある程度明らかにされている。

いわゆる発生予防の観点から、それらをまとめた厚生労働省のガイドラインを引用しよう。このような特徴を有する家庭はハイリスク群と見做すことができる。

虐待に至るおそれのある要因(リスク要因)

1.保護者側のリスク要因

・妊娠そのものを受容することが困難(望まぬ妊娠、10代の妊娠)

・子どもへの愛着形成が十分に行われていない。(妊娠中に早産等何らかの問題が発生したことで胎児への受容に影響がある。長期入院)

・マタニティーブルーズや産後うつ病等精神的に不安定な状況

・元来性格が攻撃的・衝動的

・医療につながっていない精神障害、知的障害、慢性疾患、アルコール依存、薬物依存

・被虐待経験

・育児に対する不安やストレス(保護者が未熟等) 等

2.子ども側のリスク要因

・乳児期の子ども

・未熟児

・障害児

・何らかの育てにくさを持っている子ども 等

3.養育環境のリスク要因

・未婚を含む単身家庭

・内縁者や同居人がいる家庭

・子連れの再婚家庭

・夫婦関係を始め人間関係に問題を抱える家庭

・転居を繰り返す家庭

・親族や地域社会から孤立した家庭

・生計者の失業や転職の繰り返し等で経済不安のある家庭

・夫婦不和、配偶者からの暴力等不安定な状況にある家庭

・定期的な健康診査を受診しない 等

色々と書いてあるが、ごく常識的な特徴がリストアップされているに過ぎない。粗雑にまとめれば「保護者の性格がヤバかったりメンヘラだったり10代だったりすると虐待が生じやすい」「子供が障害を持ってると虐待が生じやすい」「シンママ世帯や貧困世帯では虐待が生じやすい」という話である。こんなものは厚生労働省に教えてもらうまでもなく、ごく一般常識として普通に認識しているという読者も多いかもしれない。

問題は、児童を取り巻く環境が悪化し続けているという統計的事実である。虐待件数の急増は暗数の可視化という側面も大きいのだが、児童自殺率が30年と比べて数倍に増加している以上、児童を取り巻く環境そのものが悪化していると見るのはごく妥当だろう。

そう考えると、児童虐待におけるハイリスク要因のうち何が虐待的環境の増加と結びついているかを突き止めるのは難しくない。若年出産は減少傾向にあるし、保護者のパーソナリティ障害や精神疾患も時代と共に悪化する類のものではない。障害児が生まれる確率も(障害認定される児童の数はともかく)本質的には一定だ。保護者(特に女親)の育児負担も保育園数の増加や父親の育児参加率の増加などで年々緩和され続けている。

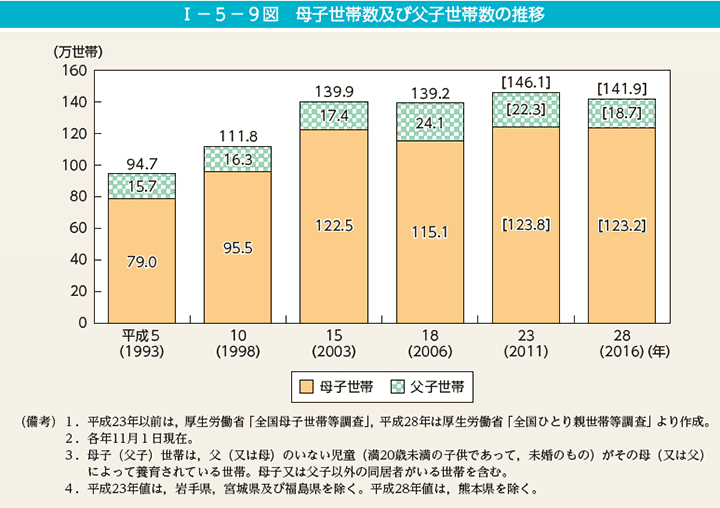

となると、「養育環境のリスク要因」の筆頭であるシングルマザー世帯の増加が児童の心理的危機と密接に結びついているという確度の高い推測が成り立つ。

実際、ひとり親世帯の数はここ30年で1.5倍ほどにまで増加している。子育て世帯の総数が急減しているにも関わらず、である。

これは筆者の独創ではなく、自殺対策白書の結論部でも示唆されている明確な傾向だ。というか、対人支援に関わる人々の中では半ば常識として扱われている話でもある。ひとり親世帯、特にシンママ世帯は虐待的環境と結びつきやすく、性的虐待や虐待死などの深刻な事態が発生しやすい。悲惨な虐待死のニュースでこうした家族構成が報じられたことを記憶している方も多いだろう。

小児性愛者による性犯罪がニュースとして報じられるなど年に数度あるかないかだが、シンママ家庭における虐待死や性的虐待はほとんど毎週のように報道され続けている。児童の安全と人権を守る上で、真に憂慮すべき問題がどちらにあるのかは明らかだ。

日本のシンママ家庭の異常性

さらに言えば、日本のシンママ家庭は諸外国にはない異常性を有している。まず筆頭は言うまでもなく、単独親権制度という世界でもほぼ類を見ない独自の親権制度だ。

日本以外のほぼ全世界の国々は、両親の離婚時に子供の親権(監護権)を父親と母親の双方に認めている。ゆえにひとり親世帯で生活する子供も、もう片方の親権者(多くの場合は父親)との情緒的・制度的なつながりを維持しやすい。

これは虐待予防において極めて重要なことだ。なぜなら児童虐待は「密室」においてこそ深刻化するからだ。

たとえばシングルマザーの内縁の夫が児童に性的な暴行を振るったとする。「新しいお父さん」から強く口止めされた児童は、その被害をなかなか周囲に相談できない。実母に相談しようにも家庭内では加害者の目が光っているし、教師や友人に相談することも子供の感覚ではなかなかハードルが高い。

そんなとき、実父との面会交流が密接に行われていたらどうか。加害者の目が光っていない安全な場所で児童は被害について相談できるし、児童の様子がおかしいことに実父が気付くチャンスも生まれる。

これは単なる机上の空論ではなく、児童の監護者数が多ければ多いほど虐待リスクが低減するというのは質的・量的な研究の数々が示唆してる事実だ。片方の親が児童を虐待的な環境に留めていても、もう片方の親も監護権を有していればその悪影響を押しとどめることできる。だからこそ男親と女親がそれぞれ親権(監護権)を有することは子供のためにこそ重要になる。

しかし繰り返すように日本では監護権が片親にしか認められず、もう片方の親(高確率で父親だが)が児童と触れ合う機会が極端に制限されている。また親権者(≒女親)の胸三寸で面会交流が禁じられてしまう事情もあり、児童が虐待的環境に置かれていても男親が必要な措置を取ることが難しい。

さらに言えば母親の虐待が見逃されやすい精神的風土を日本は有しており、虐待殺人でさえも加害者が母親であれば高確率で執行猶予付き判決が下されてしまう。そうして娑婆に放たれた殺人者が、残された児童の養育に再びあたるケースすらあるのだ。これは虐待を特別視せず通常の殺人や傷害として扱う文明国では決して見られない現象だ。たとえばアメリカ合衆国では、虐待殺人の犯人に死刑判決が下ることもある。

こうした日本の異常な養育環境が、「女性のニーズ」によって生まれていることは明らかだろう。義実家と同居なんてしたくない、離婚した夫に子供を合わせたくない、家のことを他人に口出しされたくない、子供を養育する収入がなくても親権はほしい、母親の児童虐待は罪を減じてほしい…。日本の異常な育児環境は、全て女性側のニーズに端を発している。

フェミニズムの浸透によって「女性の権利」は無制限に肯定されるようになったが、フェミニズムは「女性の義務」については何も語らなかった。「自由にのびのびと子育てする権利」を肯定しつつ、「子供を加害せずまともな養育環境を整える義務」については口を噤み続けた。

女性はどんな犯罪を犯しても(子供を殺しても、子供を強姦しても)まともに責任を問われることはなく、むしろそれは男社会によって女性が厳しい立場に立たされているがゆえのことなのだとして免責された。女性が、母親がますます自由になる一方で、児童の虐待件数は増え続け児童自殺率は30年間で4倍になった。

女の欲望が、児童を殺し続けているのだ。

そして今もそれは続いている。

なぜペドフィリアという「絶対悪」が日本の虐待親には必要なのか

「子供を性的搾取から守れ」という声は、日に日に高まっている。

小児性愛者に対する予防拘禁を肯定するがごとき言説の流行もその一端だろう。これは単なるネット上の言説に留まらず、司法においては性交同意年齢の引き上げが実現し、行政においてはColaboに代表される若年被害女性等支援事業が急速な広がりを見せている。なるほど児童を性犯罪から守るという趣旨は否定のしようがないし、筆者としても性犯罪を肯定する気は毛頭ない。

しかしこうも思う。児童問題の主因とは到底言い難いペドフィリアが、なぜこうまで執拗にやり玉に挙げられるのかと。

誤解を恐れずに言えば、ペドフィリアという「絶対悪」を何よりも欲しているのが虐待親たちなのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?