未来のコミュニティマネージャーの名刺を作った話

はい!

どうもみなさま。

いらっしゃいませ!!

市野わひるでございます。

今回は名刺制作のお話し。

「コミュニティマネージャーになりたい!」

という夢を後押しするための名刺を制作しました。

こちら制作工程を公開していいと許可をいただきましたので、書ける事は全部書いていこうと思います!

ポツリとこぼれた「いいなぁ」

今回のクライアントは大学生「のんちゃん」。

学生団体を何個も掛け持ちしながらアクティブに動き回るスゴイ人。

のんさんとは2024年1月から同じプロジェクトのメンバーとして動いていたのですが、正直しっかりと話した事はありませんでした。

キッカケはそのプロジェクトで企画したイベントの当日。

他メンバーと一緒に親睦会をかねてお昼ご飯を食べていた時の雑談の中で

「市野に名刺に作ってもらう」

という話題が出ました。

というのも、その日時点でのんさんではないプロジェクトメンバーの個人用名刺を作る話が決まってたんです。

(こちらの名刺のお話はまた別の記事でどうぞ)

その話がスキルの物々交換で生まれた旨を話しているとのんさんがポツリと

「いいなぁ〜」

めざとい僕は聞き逃しません。

「名刺欲しいんですか?」

と聞くとどうやらそのようで、色々活動はしていて組織のメンバーとしての名刺はあるけれど、個人としての名刺がほしいなぁと思っていたそう。

じゃあ作りましょう!とノリノリになった僕はその場でのんさんの名刺も作ることを決めたのです。

「オリジナリティー」とは

後日時間を作ってもらいヒアリングを行いました。

中身はのんさんが今やっている事や今後の展望、伝えたいイメージなど結構幅広く。

これは僕個人の考えですが、デザインはあくまでクライアントさんの分身なのでクライアントの事を深く理解した状態の方がクライアントさんが利用しやすい&効果がでるクリエイティブができると思ってます。

まぁそんなわけで色々と聞いていると、のんさん自身の「個人」という言葉に対するイメージが見えてきました。

つまり

「どうやったら『アイデンティティー』が確立されるか?」

ということ。

のんさんの考えを要約すると、唯一無二のアイデンティティーが存在するのではなく、世の中にあるたくさんの要素から選び取るその要素の掛け合わせこそがアイデンティティーなのではないかということになります。

「個人」という存在がアイデンティティーを持っているのではない。

世の中にある「A」と「B」と「C」を選んだのは自分だけ!

その「A」と「B」と「C」という要素を選んで持っている状況がアイデンティティー。

……みたいなイメージ。

この考え方はのんさんの軸に近いものなのかも?と思いました。

コミュニティマネージャーも、そのコミュニティに所属する人たちを掛け合わせて新たな価値を生み出す仕事だと思うので、このアイデンティティーの考え方に近いものを感じます。

おそらく名刺も「要素の掛け合わせ」という考え方で作った方がいいだろうと思ったわけです。

用件定義

ヒアリングが終わった段階でわかった名刺制作に欠かせない要素をまとめておきます。

【渡す相手】

・社会人が多い

【どう思われたいか?】

・「のんちゃん」っぽいと思われたい

【のんさんの要望】

・赤orピンクを使う

・リンク集のQRコードを載せる

【ヒアリングで感じたこと】

・「要素の掛け合わせ」で作る

これらを守りながら名刺制作をしていきます。

提案は一案、そして……

ヒアリングの後デザイン案を考えるわけですが、ぶっちゃけた話どんだけ作ってもしっくり来ませんでした。

その理由に気付くまでの紆余曲折は長くなるので割愛しますが、つまるところ「デジタル上でしか考えてなかった」んですねぇ〜

Illustrator上のオブジェクトの位置変更しかしてないわけです。

でも名刺ってアナログなものですし、デザイン以外の要素をたくさん含んでいると僕は思います。

たとえば「紙」とか「印刷技法」とかね。

そう!

「要素の掛け合わせ」という意味では、アナログ媒体である名刺は可能性を秘めているわけです!

そう思ってから今まで作っていたデザインをかなぐり捨て一からデザイン案を制作。

……したのはいいもののアイデアを詰め込みまくった結果デザイン案が一つになってしまいました。

3案作って一番理想に近いものを選んでもらう形を想定していたのですが、渾身の一案が出来上がったのでこれを見てもらいブラッシュアップをかける方向に切り替えました。

「なんか違う」と言われてしまったら崩壊する大博打ですが、デザイン案に提案を添える事でのんさんの目的に寄り添うものを作る意思表示をしました。

その提案は

「印刷技法にこだわりませんか?」

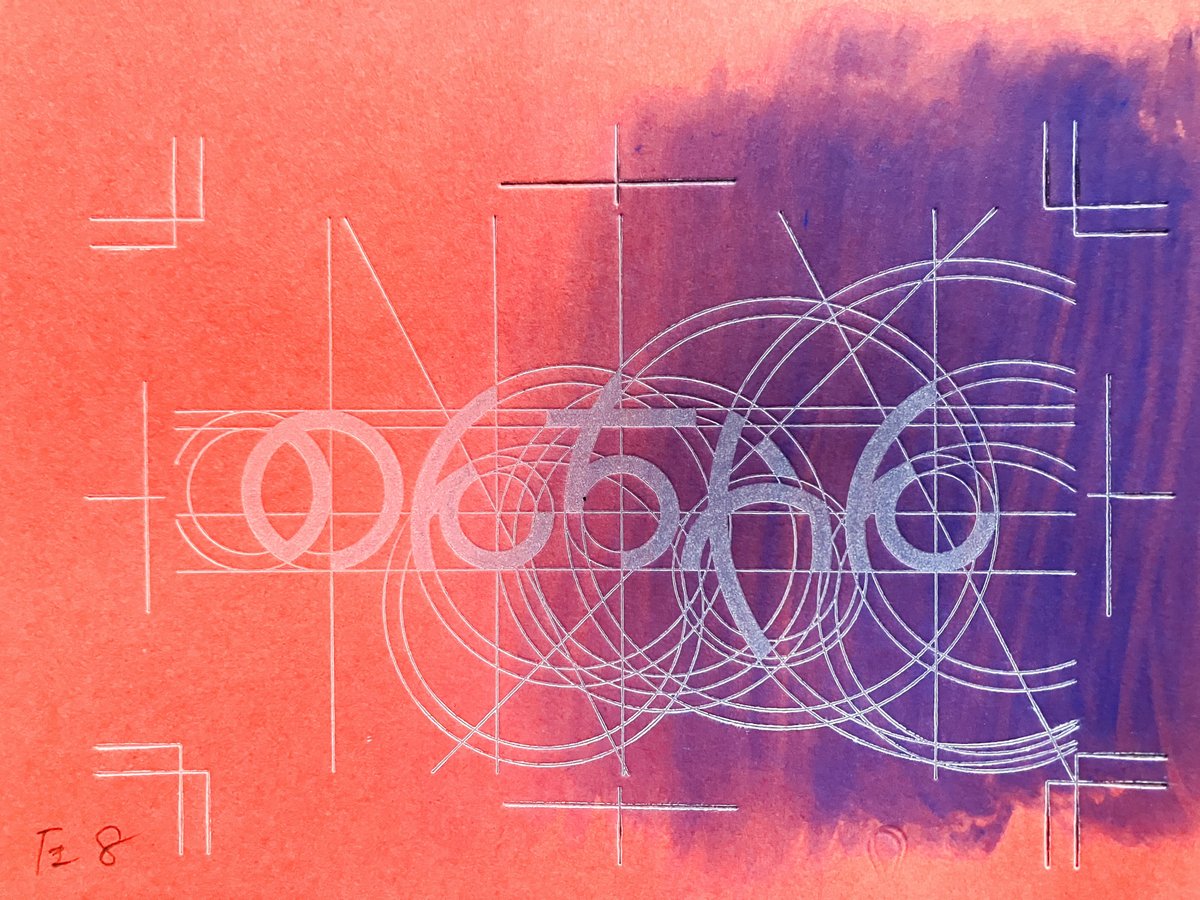

具体的には、白い紙にCMYKで刷るのではなく赤い紙の表ウラそれぞれに別の印刷方法で刷ることで、前述したのんさんの考え方の軸である「アイデンティティー」の考え方を表現できるのではないか?というもの。

メリットはオリジナリティーの表現ができる。

デメリットは印刷費の増大。

もちろんCMYKでも名刺制作自体はできることは伝えた上で、のんさんの判断にお任せしました。

のんさんの判断は

デザインはOK

背景に青のグラデーションを足す

印刷技法はできるだけこだわる

でした!

とはいえできるだけコストを抑えるために大学卒業までに使う分をまとめて印刷することにしました。

というわけでデザインが確定し、名刺制作に入っていきます!!

……あ、念のために書いておきます。

デザインが確定してから各々の印刷所に

・片面のみの印刷依頼は可能か?

・紙の持ち込みは可能か?

などなど確認を取ってから進めてます。

また、その過程で印刷の必要条件が決まった為かなりトリッキーな手順を踏んでます。

「表面の印刷所の必要条件∩ウラ面の印刷所の必要条件」

で進めてるわけです。

再現性はかなり低いとお思われるので(同じような名刺を作りたい!!)と思った方は僕に相談してください!!

なんとかします。

赤い厚紙を探して

話を名刺制作に戻します。

最初にする事は印刷する紙の購入。

ほしい紙は

赤系の色

厚紙(厚さ0.5mm以上)

なるべく安い

こんな感じ。

実はのんさんに提案した時には目星をつけていた紙があり一旦それで話を進めてたのですが、全体の費用を概算すると予算に合わない事が判明し別の紙を探す事に。

紙を探すとなると、ネットで探してもいいのだけれどやっぱり直接触って決めたい!

と、いうわけで訪れたのは福岡県最古の紙専門店『ペーパースタジアム』さん。

創業明治35年、120年以上の歴史のあるお店です。

そちらで事情を説明しオススメされたのがこちら。

ケンランのべに、四六版で400kgのもの。

表面はケント紙に近い触り心地で少し硬め。

値段も当初のものより抑えられ、赤の具合も悪くない。

端的に言うと、かなり理想に近い紙。

コレで良いのでは?

のんさんに紙の色を見てもらいGOが出た後取り寄せて、断裁をしていただいてから購入しました。

紙は完了!!

次は背景のグラデーションです!

まさかの手作業×600

そもそも「背景のグラデーション」とはなんぞや?を説明しましょう。

のんさんに提案した時のデザインは「赤い紙に白一色の印刷」だったのですが、この白の印刷の下に青いグラデーションがほしいとの要望をもらいました。

こちら持ち帰りで検討した結果、「要素の掛け合わせ」の演出に良いのではと判断し採用する事に。

その時は(まぁ手差しで印刷すれば大丈夫やろ)ぐらいに思ってたのですが、そうはいかなかったんですねぇ〜

なんと

「紙が厚すぎてプリンター通らない説」

が浮上したんです!

紙を買った後改めて触ってみると、しっかり厚みがある。

印刷できるかふと不安になった僕は念のため調べてみました。

すると厚すぎる紙はプリンターでは印刷できないと書かれてるではありませんか!

……まぁ実際にテストすれば実際はどうなのか分かることではあるのですが、予備も含めてギリギリで紙を購入したのでここでロスはしたくない!!

そんなわけで別の手段を取る事に。

そう、手描きです。

手で描けばプリンターの事情関係なくグラデーションを描く事ができます。

「要素の掛け合わせ」どういう意味でも「クリエイターの手作業」はとてもデカい。

しぁあねぇ、やるかぁ〜

そんなわけでアクリルガッシュを引っ張り出した僕なのでした。

一応画家・市野わひる VS 紙300枚(予備含む)

の戦いが始まりました。(グラデーションは紙の上下に描くので回数は600回)

本番の紙に描く前に練習もしました。

アクリルガッシュはそこそこ使ってたのですが、一色のグラデーションを描くのは初めてなので一応。

感触としては、手順をミスらなければ大丈夫そう。

それでは本番入ります!!

僕がやったアクリルガッシュでの一色グラデーションのやり方は

アクリルガッシュと水を1:1ぐらいで混ぜる

紙を濡らした筆でしっかり目に濡らす

絵の具を塗りたい範囲の60%ぐらい塗る

汚れを拭った筆で絵の具の伸ばす

30分ほど乾かす

こんな感じ。

コレを延々と600回繰り返していきます。

〜実働18時間半後〜

終わりました!!!!!!

何枚か手順をミスって今後の印刷テスト用紙になりましたが許容範囲。

やっとこさ次の工程に進みます!

『活版印刷』らしさVS可読性

次の工程は「活版印刷」です。

お願いするのは『HIGHTIDE STORE BUNRINDO』さん。

活版印刷所「文林堂」と文具・雑貨メーカー「HIGHTIDE」が手を組んだお店。

店頭ではHIGHTIDEのグッズが購入でき、奥には活版印刷の道具が所狭しと置いてあります。

以前にこちらで印刷をお願いしたことがあり、今回もお願いする事にしました。

最初の打ち合わせでは

「そもそも赤い紙の上に白いインクを刷ったらどうなるのか?」

を検証しました。

Illustratorデータで作っていただけました

文林堂にあった赤い紙に2種類の白のインキで刷ってみます。

活版印刷用のインキは紙の色を少し透過するらしく、しっかり白を見せる為には重ね刷りする必要がある事が判明。

また、インクによっても白の濃さに差が出ました。

検証したのは「活版インキ」と「オフセットインキ」

簡単に説明すると活版インキはインクの粒子が大きく乾きにくい。一方オフセットインキは粒子が細かく乾きやすい。

両者を比べてみると、活版インキの方が比較的白が濃く見えることが判明。

なら活版インキを使おう!!

……とはならないのが活版印刷の面白いところ。

活版インキは完全に乾燥しないんです。

ある程度は乾くのですが、強い力が加わると裏移りする恐れがあります。

この次に別の所(箔押し)へ持っていくことは確定しているので、そちらに迷惑がかかることはしたくない。

というわけで完全に乾燥するオフセットインキを使うことになりました。

なるほどなるほど!!

ではこれらをふまえて本番環境でもテストしてみますか!

と、いうわけで別日に本番用の紙(アクリルガッシュ塗ったやつ)と本番用の印刷機でテスト。

今回使用する印刷機はこちら!

ハイデンベルク社製活版印刷機!!

カッコいい〜!!!

この印刷機なら印刷時の圧力を強くできるので「印刷箇所が凹む」という『今の活版印刷らしさ』の検証もできます。

(ちなみに、活版印刷全盛期は凹ませるのはNGだったそう)

ではでは早速テストしていきましょう!

ここではその一部をご紹介。

まず白インキの2度刷りをテスト。

…..案の定ズレました。

2回印刷するとその分インキは濃く乗るのですが、版の位置がズレる可能性が発生します。

そうすると印刷エラーで弾かれるものが増えるわけで、納品必要数に足りなくなる恐れがありますね。

そんなわけで白インキ2回刷りを断念。

白の濃さで視認性を高める方向性は諦めることに。

さて、どうするか?

次に試したのは印刷機を動かしてくれていた方の提案。

「凹みで存在感を増してみる」

『今の活版印刷らしさ』である凹みを想定以上に強くして、デザインの存在感を増すという方向性。

活版印刷でしかできないやり方ですね。

というわけで印刷時の圧を強めてみました。

2パターンやってみましたが、あまり変化は見られず……

さらに問題が発生しました。

印刷圧を強くするとその圧力で印刷面からインキが逃げてしまい、結果印刷の濃さが薄くなってしまうことがわかりました。

つまりただでさえ低い視認性がさらに落ちることになるわけです。

これは良くない。

白いインキを濃く印刷しようとすると凹みが出ない。

凹みを出そうとすると白が薄くなる。

どうしたものか……

悩むこと約30分

僕が出した結論は

「いいとこ取りをする」

でした。

つまり「白のインキが濃くなる印刷」をした後「凹みを出す印刷」をする。

手順を順番に並べると

白のインキが濃く出る印刷をする

乾燥させる

同じ位置にインクを付けずに凹みを出す印刷をする

となります。

インクを付けずに凹みだけ出すことで、少々のズレはパッと見ではわかりづらく2回印刷するデメリットを軽減できます。

手間と時間はかかりますが、白のインキの濃さを保ちつつ凹みで存在感を増すことができそうです。

そうと決まれば早速1回目の印刷をします!!!!

動画を載せれないのが残念……

青のグラデーションを描いた際に紙を濡らした影響で紙の反りがバラバラになり、紙送りがうまくいかないトラブルはありましたがなんとか終了。

翌日の空押しを待つ

この日はここで終了。

インキをしっかり乾燥させて、翌日圧をかける印刷をします。

〜つぎのひ〜

早速凹ましていきましょう!!

何枚かは大きくズレましたが、それ以外は問題なく。

2日かけて活版印刷の加工が終了しました!

これはさすがにアウト

これを一旦持ち帰り、箔押しに備えます。

実は「なんでもあり」な箔押し

活版印刷の印刷位置に合わせた箔押し用の版のデータを作成し送付。

数日後「加工日が決まった」との連絡が入り伺うことに。

伺ったのは『宮川箔押産業』さん。

「haku lime」として個人の依頼も受けていますが、箔押し専門で40年以上の歴史のある実力派の会社さんです。

元々僕は「haku lime」を知っていたのですが、上記活版印刷の文林堂さんから「宮川さんに頼むといいよ」と教えていただき依頼することに。

今回の様なかなり特殊な依頼にも快く答えていただきました。

お伺いして依頼内容の確認を行ない、早速テストをすることに。

そこで「資料作成のために写真を撮ってもいいか?」を確認させていただいた所、「情報の管理レベルの高いものを多く取り扱っているので、立ち会いの元であればいい」との返事をいただきました。

聞くと金券や商品券には偽造防止の目的で箔押しがよく使用されるらしく、これらの商品に社外の人間が近づくのはよろしくないとのこと。

そりゃそうだ。

(というわけで写真はちょっとだけですがあしからず)

位置合わせをして早速テスト刷り。

1回目の結果がこちら。

写真中央部がかすれているのがわかる

どうやら圧が少し足りなかったらしく箔の付きが悪い部分がありました。

修正のために台紙の下に薄い紙を貼り、押した時にこの部分だけ少し圧が増す様にセッティング。

そして2回目の結果がこちら。

もう完璧なのだが。

箔の付きも良く、細かい部分も綺麗に出てます。

活版印刷の際にトラブった紙の反りも影響がなさそうで一安心。

あとはこれを枚数分繰り返していきます。

一枚一枚確認してました

しばらくすると「ずっと見ているだけだと飽きませんか?」と気を使わせてしまったので移動。

「haku lime」の担当者さんとお話しすることに。

そこで色々とお話ししていると『箔押し』の幅広さに驚きました!!!

まずは箔の色の種類。

『箔押し』と聞くと金属の様なキラキラした印象を持っていたのですが、どうやらそれだけではないそうで。

キラキラしていない色の箔もあるし、金色だけどキラキラが抑えられた箔は人気があるそう。

次に印刷の強度

箔は印刷物の上に箔を貼り付ける加工法なので印刷物自体の影響を受けません。

例えばインクで刷ると印刷物自体の色と混ざって見えてしまう場合でも、箔押しなら関係なく箔の色が見えます。

普通の印刷ならできない濃さでの表現が箔押しではできるわけです。

最後に箔押し可能な素材の幅広さ。

宮川箔押産業さんでは既製品の持ち込みにも対応していますし(要相談)、箱に箔押ししたい場合も可能な場合があるそう(こちらも要相談)。

さらに驚くべきは、宮川箔押産業さんでは木材や革への箔押しも可能なのです!!!

サンプルを見せていただいたのですが、本当に木や革に箔が付いてるんですねぇ〜

(感動しすぎて写真撮るの忘れてました)

曰く、革に箔押ししているのは宮川箔押産業だけだそう!

ゴムやプラスチックにも箔押しできるそうなので、もはや平たい素材はあらかた箔押しできるのでは?と思わされましたね。

(石やガラスはさすがにできないそう)

……と僕が感動している間に箔押しが終了。

その足で断裁に向かうのでした。

最後の仕上げ

向かったのは『HIGHTIDE STORE BUNRINDO』。

えぇ、帰ってきました!!

最後に文林堂で断裁をして完成です。

文林堂の皆さんもこの名刺が気になっていたそうで、完成した名刺をみんなでしばらく眺めていました。

ちなみに気になっていた紙の反りは断裁したら気にならなくなり、完成度が増す結果に。

ここまで紆余曲折ありましたが、なんとかここまで来れました!

あとは納品だけ!!!

軌跡と共に

納品は直接行いました。

ここまでこだわった名刺を初めて見た反応や触ってみた感想を知りたかったのもありますが、理由はまた別に。

ここまでの経緯も合わせて名刺をお渡したかった。

これは「手間暇かけましたよアピール」ではなく、「この名刺の構成要素を知って欲しい」という思いから。

正直なところ「活版印刷」や「箔押し」と聞いてイメージが湧く人間はそう多くないです。

だから多くの人は、どんな人がどんな作業をしているのかを想像しにくい。

だからこの名刺ができた軌跡を名刺に添えることで、よりこの名刺に思い入れが出るのでは?と思ったんです。

……と、いうわけで名刺と共にこの記事に書いた様なことをのんさんにお伝えしてこの仕事は終了!

この名刺がのんさんが夢へと進むアシストができますように!!!

ここまで読んでいただきありがとうございました!!!

またお会いしましょう!!

それじゃぁ…….

またね!!

ここまで読んでいただきありがとうございます! サポートしていただいたものは本や経験に投資して、より成長するために使わせていただきます!!