「焼き立てパン買ってきたよ」「逮捕」~ブリテン島から自由が消えた日 戦時下のイギリス①第一次世界大戦編~

「緊急事態」と聞くと、何を思い描きますか?

2020年コロナ禍以前なら、自然災害を思い描いた人が多かったのでは無いだろうか。皆様もご存知の通り伊邪那岐命と伊邪那美命が不動産屋に騙されて以来、我が日本はスナック感覚で自然災害に見舞われる立地にあり、我が国の緊急事態法制も概ね自然災害を想定したものが多い。自然災害の発生には「人間の悪意」は介在しない。阪神淡路大震災にしても、東日本大震災にしても、誰かが願って起きたわけではない。大自然は平等であり、一連の経済制裁に激怒した習近平国家主席がトランプ大統領のズラを吹き飛ばすようなハリケーンの発生を願ったところで聞き入れてはくれない。

人間の悪意が介在する緊急事態は大変厄介な存在である。何故なら人間は自然とは異なり、知性があり、何処を攻撃すれば相手に致命的なダメージを与える事ができるかを理解しているからである。特に「戦争」という緊急事態では人間の悪意は最大化する。敵の最大化された悪意を前に、国家はその防衛の為に国民の権利と自由を何処まで犠牲にして良いのだろうか。

前振りが長くなったが、今回ご紹介するお話は、同じ島国であるイギリスにおける戦争という究極的な緊急事態が国民の権利と自由をどのように変えたかについてである。まずは第一次世界大戦からご覧頂こう。

「戦争を終わらせるための戦争」

©IWMQ 66157

西暦1914年8月4日、ドイツによる中立国ベルギーへの侵攻を契機に、イギリスはドイツとの戦争に突入する。イギリスの第一次世界大戦はここに開始された。劣等感=優越感のアンビバレンス(高坂正堯)を抱える厄介な隣人ドイツは傲慢かつ尊大ではあったが、その態度に相応しい国力を身に付けていた。また、新聞王ノースクリフ卿の警句、「イギリスはもはや島ではない」が示すように飛行技術の発達は、欧州での大戦争をあたかも見物客のように眺める特権をイギリスから奪い去っていた。ブリテン島を守り抜く為には国家の総力を挙げて、戦争に対処せねばならなかった。だが、当時のイギリスには戦時を想定した法律がろくに存在していなかった。

そもそもこれまでどうしてたのよ?(長いから飛ばしても良いよ)

イギリスにはアメリカや日本のような「典範化された憲法(成文憲法)」は存在しないが、憲法は当然存在する。諸説はあるが、イギリスの憲法は議会制定法(法律)、憲法習律、判例などで構成されている。中でも議会制定法(法律)は最も効力が高く、議会制定法に優位になる法は存在しない。これは名誉革命により成立した1689年権利の章典では、国王が議会の同意を得ずに法律を停止させたり、適用免除とする事を禁止している事による(但しこうした議会主権の原理が確立したのは、19世紀だったとする見解も存在する)。それでも議会での立法が間に合わない緊急事態は発生する為、その際には国王は不文の法理としての「必要性の原則(theory of necessity)」を頼った。これは国王が違憲又は違法な措置を暫定的に講じても、後に裁判所と議会にその必要性を立証すれば、国王の責任は免責されるというものだった。一例としては、「四十日間の僭主制」と呼ばれる事件がある。西暦1766年、ブリテン島にて深刻な食糧危機が発生。それを解決する為に国王が法律の規定を無視して、小麦や小麦粉を積載した船舶の出港を禁止する勅令を布告したのである。先も述べたように国王が議会の同意を得ずに法律を停止させたり、適用免除とする事は禁止されている。つまり国王の措置は違憲である。しかし、議会は「必要な措置だった」として国王を免責したのである。

更に極端な混乱状態―戦時や内乱―を想定し、マーシャル・ローという概念も存在した。これは公共の秩序を回復する為に通常裁判所の管轄権を超越し、軍隊が暫定的な統治を行うというもので、これも「必要性の原則(theory of necessity)」に依拠していた。だが、イギリス本土ではマーシャル・ローは西暦1628年にチャールズ1世が同意した「権利の請願」以降には適用されておらず、19世紀にはその存在すら忘れられかけていた。刺激的な人体損壊ショーを楽しんでいた欧州の隣人達とは異なり、議会主義を着実に定着させてきたイギリスでは緊急事態下でも平時の枠組みの中で対処する事が可能だったし、それこそ「イギリス的な伝統」だとみなされていたのである。野蛮な大陸の連中と同じにしてもらっては困るというわけだ。こうして、第一次世界大戦まで緊急事態下の政府の権限は非常に曖昧であり続けたのである。

そして、王国は悪魔に魂を売り渡しました。

第一次世界大戦勃発から3日後、イギリス憲政史に名を刻む法律がイギリス議会両院を通過した。

――法律の名は1914年国土防衛法(The Defense of Realm Act 1914)、通称DORAである。

© Crown and database right

今回の記事の主役と呼べる法律である。アスキス自由党内閣は議員達に資料も一切配布せず、審議無しに法案を即時可決するように求めた。緊急性と必要性は明白であったため、議会はアスキスの要求を飲んだ。しかし、「契約書はサインする前によく読むべし」という人類普遍の教訓はここにも適用される。何しろその契約書には金額が書いていなかったのである。早速内容を見てみよう。当初この法律は僅か2条しか存在しないシンプルな法律だった。

1) 枢密院における国王陛下は、現下の戦争が継続している間においては、海軍本部、陸軍評議会、陛下の軍隊の構成員及び陛下の為に行動するその他の人々の権限と義務について、公共の安全と国土の防衛を確保する為の規則を布告する権限を有する。

その規則に基づき、次に掲げる規則違反者は軍法会議で裁判し、処罰する事を認める。

(a)敵と通信したり、その目的のために、または陛下の軍隊の作戦の成功を危うくするために、または敵を支援するために計算された目的のために情報を入手することを防ぐため。または

(b)通信手段、または鉄道、ドック、港の安全を確保するため。

規則違反者の処罰は軍法に服従する者の如く陸軍法第5条に基づいて犯罪を犯したのと同様になる。

2) この法律は、1914年国土防衛法として引用することができる。

※複数回の修正を得ているので、国土防衛統合法とも呼称されるがここでは「国土防衛法」で統一する。

この法律の意味する所は、議会が有するはずの立法権の国王――これから先の文章に登場する「国王」は内閣とほぼ同義である――への委任である。国王は公共の安全及び国土の防衛を確保する為に必要であるならば、規則一つで既存の法律を自由に改正し、又は停止させる事が可能になった。議会政治の母国イギリスの議会は僅か2条の条文で立法権を事実上放棄したのである。この法律は、6回の修正にも関わらず、議会による規則の事後承認の規定も、一定期間経過した後に規則が自動的に失効するような気の利いた規定も設けられなかった。

この政府への白紙委任に近い法律の目的はただ一つ、「勝利」であった。それを妨げる権利と自由はぜいたく品となった。国民生活の至る所にまで国家権力が介入し、戦争遂行の為に必要な統制を行った。その統制はあたかも口うるさく、お節介な独身の年配女性(ハイミス)を連想させ、すぐに戯画化された。では、具体的に国土防衛法はどのように国民生活に介入したのだろうか。

「私たちの世界は別世界になった」――サリー州在住の実業家F・A・ロビンソン

「私は焼きたてパンを買いに来ただけで」「逮捕」

©IWMArt.IWM PST 13361

当初、アスキス内閣は食糧統制には否定的であり、同内閣の通産大臣は「食糧の配給制など、考えられない」とまでしていた。食糧生産の開墾策などへの介入も提言されたが、それすら冷淡な対応に終わった。しかし、食糧事情は日に日に悪化し、ロイド・ジョージ内閣は遂に食糧省創設に踏み切る。製粉工場や家畜市場、ミルクの流通が政府の直接統制下に置かれ、1917年12月には砂糖が配給制に移行。これに食糧危機の到来を感じ取った国民は牛肉や茶を求めて、店舗に殺到。この事態に翌年2月からは首都圏で牛肉やバターが配給制に移行した。これ以後も政府は食料品の価格統制などで食糧管理政策を推し進めていく。

意外な事にパンは補助金制度こそ導入されたが、配給制度には移行しなかった。しかし、パンには奇妙な規制があった。馬や鶏にパンを与える事を禁じる規則は理解はできるが、もう一つの規則は正直首を傾げるしか代物だった。1917年パン命令は、焼いてから12時間が経過しないパンを販売してはならないと定めた。つまりは焼き立てパンが食べられなくなったのである。何故こんな命令を下したかというと、「パンが古いなら食欲が湧かない(消費量が少ない)」「パンを焼く仕事は女性に移ったが夜の作業は危険」「朝食のパンを夜に焼かれると燃料が必要になる」など様々な理由があったようだが、当のイギリス国民からすれば迷惑千万だっただろう。1917年10月にはロンドンで仕立て屋をしているルイス・ホロウィッチという不運で貧乏な男が焼きたてパンを購入した為、50ポンドの罰金又は51日間の拘禁刑の有罪判決を受けた。内務省は有罪判決の正当性は認めつつ、貧しい男には酷な判決だとして、翌年1月25日にはルイスを赦免した。貧乏で良かった。皆様もタイムスリップした際には自分の頭を子供に分ける前にジャムおじさんに「いつ頃焼いたのか?」を聞いておくのを忘れないようにする事をお勧めする。

「今日は俺の驕りだ。上手いぞ、このワイン」「逮捕」

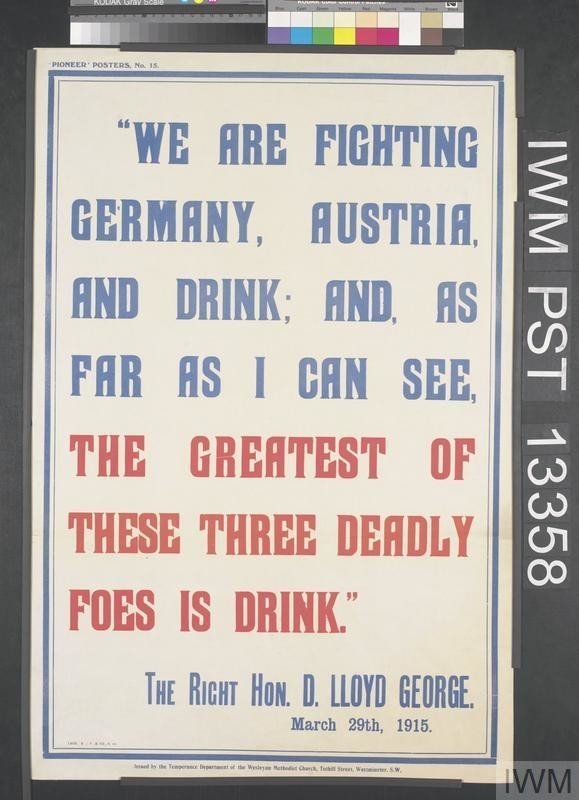

©IWMArt.IWM PST 13358

1945年沖縄戦の最中、沖縄県警察部員が泡盛欲しさに首里の醸造元に走ったという逸話があるが、人間はどんな時でも酒を愛する動物のようである。イギリス人も当然例外ではない。だが、彼らの戦争指導者達は飲酒は国家による戦争遂行を妨げるものであるとみなしていた。人々が飲酒で生産性を低下させ、前線に弾薬が届かなくなる事態を恐れたのだ。当時、軍需大臣だったロイド・ジョージは「我々はドイツ、オーストリア、そして飲酒と戦っている。私が見る限り、この中で最も致命的な敵は飲酒である」とまで述べ、禁酒の重要性を国民に訴えた。謹厳実直で知られる時の国王ジョージ5世は国民の模範となるべく、戦争終結まで酒を断った。このような呼びかけにも関わらず、禁酒ムードは広がりを見せなかった。

アスキス内閣は国土防衛法に基づく諸規則により、既にパブなどでのアルコール提供を制限していたが、1915年10月には更に「御馳走禁止命令(No Treating Order)」を出すに至った。これは他人の為に飲み物を購入する行為、すなわち「奢り」を禁止した。これにはイギリスのパブにおける「ラウンド」という文化が関係している。大勢で飲みに行く時は一人が全員分の飲み物を購入し、飲み終わるとまた別の誰かが全員分の飲み物を購入するというものであり、奢り奢られるが前提になっている。このラウンドを封じれば、飲酒量を減らせると踏んだわけである。違反した場合には最長懲役6ヶ月と刑が非常に重かった事もあり、国民からは評判が非常に悪かった。だが、これを国民に強いたアスキス首相も恐らく内心では強い反感を覚えていたに違いない。何しろ彼自身も国王の禁酒宣言後も飲酒を続けていた事が非難されるような大酒飲みだったからである。

「総選挙で内閣を退陣に追い込もう!」「あ、すいません。それ終戦後なんですよ」

議会制民主主義において、総選挙で示された民意は絶対的なものである。総選挙で政権を喪う恐怖があるからこそ、政府は正常にその機能を果たすのだ。議会主権を掲げるイギリスは尚更である。だが、戦争はこの神聖な儀式である総選挙すら奪い去った。議会は1915年には任期満了を迎えるはずだった庶民院の任期を任期延長法により、数か月間延長した。その後も延長され、終戦後の1918年12月まで総選挙は行われなかった。イギリス国民は戦争に対する民意を総選挙で示す事は叶わなかったのである。

「お前、ドイツと関係あるだろ!」「え?」「拘束!」

極一部の多様性溢れる性癖を有する方々を除けば、他者によって身動きを取れない状態に置かれるのは大変な苦痛を伴う。欲するところに従って行動できる自由である人身の自由は、それこそ1215年マグナカルタにまで遡れる権利である。人身の理由を不当に奪われている事の救済を裁判所に求める「人身保護令状(ヘビアス・コーパス)」は、人権保障の中核とすら呼んでも差し支えない。牢屋に放り込まれては他の権利を行使するも何も無いからである。

そんな尊い権利であるはずの人身の自由を国土防衛法は内務大臣の裁量で奪えるようにしてしまった。内務大臣が敵対的な組織もしくは団体に属していると思われる人物を拘禁する「規則14B」、王国における公共の安全と国土の防衛に損害を与えるやり方で実際に行動し、もしくはこれから行動しようとしていると疑われる合理的な理由のある性格の振る舞いがある者を令状なしに逮捕する「規則55」は警察に絶大な権限を与えた。法律に詳しくない方々にも「思われる」「疑われる」あたりで嫌な予感がしただろうが、実際これら諸規則は法律に依らずにイギリス国民を拘禁する事を可能にした。帰化したドイツ系イギリス人が規則14Bで突如拘禁された為、当然ながら訴訟となった。しかし、国王対ハリデー事件では貴族院(当時の最高裁判所)は国土防衛法が国王に与えた広範な権限から逸脱するものではないと判示し、政府の判断を完全に肯定した。ショー卿ただ一人が「政府は、事実上国民の自由を完全に無視できるような権限を持つことになる」とし、これに反論した。こうして、イギリス国民の人身の自由が内務大臣の胸三寸で奪われる事は正当化された。

このような人権の蹂躙が許容された背景には、当時のイギリス国内を覆っていた「スパイ熱」とも呼ばれる集団ヒステリーがある。1914年9月半ばまでに警察には市民から「怪しいドイツ人」に関する報告がロンドンだけでも9千件も寄せられたが、根拠があるものは一つも無かった。イギリス国内ではドイツ人に対する暴動が相次ぎ、デプトフォードという街で発生した暴動では6千人あまりが参加した為、軍隊が出動する騒ぎになっている。組曲「惑星」で著名なグスターヴ・フォン・ホルストも、こうした狂乱の犠牲者である。彼は「フォン・ホルスト」という名前だけで地元住民から疑われ、ドイツ人スパイとして警察に通報された。国土防衛法に基づく諸規則により、家宅捜査と証拠品押収を令状なしで行えた警察はホルストの自宅を捜査したが、当然何も出てこなかった。ホルストは「自分の中でドイツ的なものがあるとすれば、髪が立っていることくらい」と語っている。同じく作曲家のレイフ・ヴォーン・ウィリアムズも、イギリス海峡を見渡せる崖で思いついた歌詞をノートを書き留めている所をボーイスカウトの少年に見つかり、スパイとして警察に連行されている。こうした過剰な反ドイツ感情の高まりにヨーク大主教コズモ・ゴードン・ラングは公然と反対した。「久々にワロタ。これだから最近のブリティッシュはレイシストで困る」と反対したかは定かではないが、「大主教を外国人と一緒に強制収容所に拘留した方がよろしいのでは」という新聞の投書は序の口で、何百通もの彼を非難する手紙が押し寄せた。連日の非難に心が折れたらしく、ラングの若々しかった黒髪は白髪の禿頭に変わったとされている。もし当時のイギリス人が想像するだけの量のスパイを送り込むだけの力がドイツにあったなら、今頃全世界はドイツ帝国の手に堕ちていた事だろう。我々日本人もザワークラウトを体中の穴という穴に詰め込まれ、ホーエンツォレルン家出身の皇帝の御真影を神棚に飾っていたかもしれない。ドイツ軍隊が神から与えられているのは白旗だけである事をイギリス人が知るのはもう少し後の事になる。余談ではあるが、国土防衛法と同時期に成立した1914年外国人制限法に基づき、1915年11月には32,440人ものドイツ人が抑留され、自由を奪われていた事を述べておく。

「へい、タクシー!(口笛」「逮捕」

©IWMArt.IWM ART 3364

国土防衛法が定める諸規則には、「紛らわしい」行為を禁止する規則が多かった。有名な例としては、ロンドンではタクシーを呼ぶ際に「口笛」を吹く事が禁止された。空襲警報と勘違いされようにというのが、その理由である。比較的納得しやすいのが、橋やトンネル付近で浮浪する事が禁じられた事だろうか。英国本土のインフラを破壊する任務を帯びた破壊工作員が浮浪者に扮する可能性は確かにあるだろう。本職の浮浪者からすれば迷惑千万だったろうが。そして、かなりヒステリーに取り締まられたのは「鳩」の飼育についてである。これは敵国諜報員が伝書鳩で本国と通信するのを恐れてのものだった。新聞は鳩を見つけ次第撃ち殺すように国民に勧め、愛国者達はドイツ皇帝に忠誠を誓う空飛ぶ悪魔を監視していた。ある日、ロンドンの公園をドイツ人が散歩していた。何を考えていたかは定かではないが、自国と英国の料理はどちらがマシとか現実逃避の類だっただろうと思われる。そんな時に鳩が彼の隣から飛び立った。その後ドイツ人は投獄された。鳩が近くにいるだけで牢獄が見える時代が百年前には確かに存在したのである。

「戦争なんて下らない。私の主張を聞けぇ!」「逮捕」

©IWMArt.IWM ART 1671 大戦中の検閲を描いた絵画

第一次世界大戦以前から国家安全保障と、言論出版の自由との間には緊張関係が存在した。例えば1911年国家機密保護法は敵に有用であるかもしれない情報を公刊した者は14年もの拘禁刑を以て処罰される事を規定していたし、1912年には防衛に関わる情報についての政府と報道機関間での事前協議を求めるDノーティスという制度が生まれていた。そして、1914年11月27日には国土防衛法が改正され、「誤った報道、もしくは陛下に対する不平不満を招いたり、陛下の陸海軍の成功を妨害したり、陛下と諸外国との関係を傷付ける報道の広がりを防止する」為の規則制定権が国王に付与された。これにより、言論出版の自由は大きく制限される事になった。公共の場で民間人が軍事問題に関して雑談し、噂する事が禁じられた。1916年だけでも30万件もの個人電報が検閲され、政府や軍は不平不満や軍事機密の漏洩に目を光らせていた。出版物の検閲も熾烈を極めた。平和主義と同性愛の擁護を説いた小説『軽蔑と拒絶』は発行禁止となり、著者のローズ・アラティー二は有罪判決を受けた。バートランド・ラッセルもリーフレット『良心の求めに背くことを拒み二年間の懲役』が軍隊の徴兵と規律に有害であるとして有罪判決を受けた。この際に国内外から強い批判を受けた為、ケンブリッジ大学トリニティカレッジはラッセルから講師資格を剥奪している。それでも懲りずにラッセルは米軍が英国内のストライキを威嚇する目的で利用され得るとした記事を投稿し、6か月もの獄中生活を経験する羽目になっている。内務省には新聞局と呼ばれる検閲機関が設けられ、報道機関はその統制下に置かれる事になる。不適当と判断された新聞は当局から有難いご指導ご鞭撻を賜り、最悪の場合では発行禁止や関係者の投獄が待っていた。しかしながら、これは報道機関が無力化された事を意味するわけではない。1915年砲弾危機と呼ばれる事件では、『デイリー・メール』紙や『ザ・タイムズ』紙は砲弾の不足と高性能砲弾の必要性を訴え、アスキス内閣の戦争指導を批判。間接的にアスキス内閣を退陣に追い込む活躍を見せている。ただ、この事実を以て戦時下においてもイギリスでは報道の自由が保障されていたとするのは早計である。この事件は当時絶大な権力を有していた新聞王ノースクリフ卿が巻き起こしたからだ。その力は政治家は彼の同意ないしは黙認が無ければ失敗する運命となるとまで言われた。本来であれば不適当な措置であった陸軍元帥であるキッチナーの入閣を認めさせたのも彼だとされる。ノースクリフ卿は国王の寵愛を利用し、政府と対立したヘイグ司令官を持ち上げ、殆ど軍事独裁に近い政権構想を弄ぶなど自らの力を誇示した。これを「報道の自由」の代表例とするのは、議論の余地があるだろう。「イギリスのメディアは、戦争についてはつねに国益を優先した歴史をもつといわねばならないだろう(鈴木雄雅)」という評価が妥当のように思える。

議会と裁判所は何をしていたのか。

我が国の緊急事態条項を巡る議論でも、内閣を牽制する為の国会と裁判所の役割を強調される事が多い。だが、少なくとも第一次世界大戦のイギリスでは両者共に仕事をしていたとは言い難い。まずは議会である。前述したように国土防衛法により、議会は立法権を国王に委任し、主役の座から自ら降りている。しかも、同法には国王が定める規則の事後承認の規定も、一定期間経過した後に規則が自動的に失効するような規定が設けられていなかった。国土防衛法そのものを廃止する事も可能ではあっただろうが、廃止するどころか6回の修正で国王への委任を拡大させている。徴兵制の導入や総選挙の延期、予算や財政に関しては議会制定法(法律)を制定しており、議会は決して無力であったわけではない。しかし、戦時内閣への批判は議会において力を有していたとは言い難く、「その唯一の価値は、専制的な内閣の独裁的な命令に対して民主主義的な装いを与えることであった(クリントン・ロシター)」との評価も一概に否定するのは難しい。

残るは裁判所である。イギリス司法は違憲立法審査権を有しておらず、議会制定法(法律)である国土防衛法そのものを無効にする事は難しかった。一方で国土防衛法に基づく政府の行動については、司法審査が及ぶ余地があった。だが、前述の国王対ハリデー事件に代表されるように裁判所は政府の緊急権の行使を牽制するどころか、その行使に太鼓判を押してしまっている。また、国土防衛法には諸規則に違反した国民は軍法会議で裁かれる――最高刑は死刑である――旨の規定が存在した。軍隊は軍法会議を抑制的に用いたが、裁判所は常に自らの司法権が脅かされる状況にあったのである。この点でも裁判所に多くを期待するのは無理があった。だが、ある識者は言う。「裁判所が国民の自由を守るという自らの義務を放棄しなければならない程に重要な国家的危機は存在しない(エリック・バーレント)」と。

国土防衛法とは何だったのか。

第一次世界大戦中に猛威を振るった国土防衛法は1921年8月31日にその役割を終えた(1918年戦争終結法)。イギリスはようやく平時に復帰したのである。国土防衛法の運用については、一言で言えば「乱暴」だったと言える。ドイツ帝国の「専制」打倒を掲げていた以上は議会制民主主義への配慮は戦争遂行の上でも極めて重要だったはずである。結果的に100万人もの逮捕者を出しているが、果たしてそれだけの意味があったのであろうか。

とはいえ、人類史上初の国家総力戦という事もあり、「なにぶんにも初めてのことですので」と言い訳しても、非難する気にはなれない。

戦時下における立法権の白紙委任についても、同時期の欧州諸国でも同様の事例が複数存在しており、イギリス特有の現象ではない。例えばベルギー王国では1914年授権法に基づき、イタリア王国では1915年全権委任法に基づき、国王に法律と同じ効力を有する緊急命令権を認めている。両国共に成文憲法を有しているが、緊急事態に関する条文を備えていない事も注目に値する。この立法権の委任に注目した国がある。我らが大日本帝国である。国家総動員法の制定に際しては、立憲国の模範たるイギリスにおいても僅か2条で構成される法律で議会が立法権の委任を行った事例が頻繁に取り上げられている。もっとも陸軍省整備局戦備課である岡田菊三郎中佐は、国家総動員法と国土防衛法を比較し、「(日本の法案の方が)はるかに民主的だった」と回想しているように、その投げっぱなしジャーマンな国土防衛法の規定には立憲政治の壟断に定評がある日本軍人も閉口する部分もあったのだろう。イギリス国内の歴史的評価もその必要性を語りはするが、苦笑しながらという印象を受ける。恐らく筆者の気のせいではないだろう。

「戦争を終わらせるための戦争」と呼ばれた第一次世界大戦はプロローグに過ぎない。今後千年近くは悪役のフリー素材となるであろうアドルフ・ヒトラーの台頭、そしてかつてない侵略と破滅の危機がブリテン島を襲うのである。イギリスはどのような権利と自由を犠牲にして、敵に勝利したのであろうか。

――次回「第二次世界大戦」。 来週も国王陛下と地獄に付き合ってもらう。

参考文献

・衆憲資第 45 号 「非常事態と憲法(国民保護法制を含む) 」 に関する基礎的資料 安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会 (平成 16 年 3 月 25 日の参考資料)

・立憲独裁 現代民主主義諸国における危機政府(著 クリントン・ロシター/訳 庄子 圭吾)

・1914ー運命の年 第一次世界大戦開戦時のイギリス社会(著 マーク ボストリッジ/訳 真壁 広道)

・英国憲法入門(著 エリック・バーレント/訳 佐伯 宣親)

・イギリス憲法―議会主権と法の支配 (著 田島 裕)

・「国家総動員」の時代―比較の視座から―(著 森 靖夫)

・王室・貴族・大衆―ロイド・ジョージとハイ・ポリティックス (著 水谷 三公)

・21世紀 イギリス文化を知る事典 (著 出口 保夫他)

・《世界歴史大系》イギリス史3 近現代 (著 川北 稔他)

・Imperial War Museums

・THEGAZETTE World War 1: Defence of the Realm Act

・spartacus-educational Alcohol and the First World War (著 John Simkin)