6相6線式送電線路を考える(1) 「単相と3相」

この記事は自分の電気の復習のために書きます。

私は小さい頃から電気が好きで、機械を分解したり回路を作ったりしていました。

その後電気の仕事には就かなかったのですが、力試しも兼ねて34歳で電験の資格にチャレンジし、2年目で取得しました。

そのまま資格は使っていないため、少しずつ忘れてしまっています。

もったいないので、電気の記事にチャレンジしてみました。

電線はなぜ3本一組なのか?

電柱の上の方にある高圧電線は、郊外ならほとんど3本か6本です。家庭用の電気製品は2本一組なのでなぜ3本一組なのか不思議に思ったことはありませんか?

結論から言えば、これは一番経済的に電気を送れるからなのです。

そうすることで、同じ電線でより多くの電力を供給できるからなのです。

なぜそうなるのかを順番に説明してみます。

家庭用の電気

乾電池のプラスとマイナスを豆電球などにつなぐとき、行きと帰りの線がいるというのはわかりやすいと思います。

でも、3本一組というとかなり難しくなりますが少しずつ説明してみます。

乾電池は直流と言って、常に一定の電圧を出力しています。それに対し、家の100[v]のコンセントに来ている電気は交流と言って、波のように常に電圧が変化しています。

この出力電圧[v]を式で書くと、

$$

v = 100 \sqrt{2} \sin(2 \pi f t) …(1)

$$

f は周波数[Hz]、t は時間[秒]

となります。

電圧100[v]は実効電圧と言い、直流100[v]と同じ仕事をする交流電圧という意味です。

電池のときより難しいですが、100vの直流と感覚的にはそれ程違わないので、家で電気製品を使うときに悩まなくても使えるのです。

時々問題になるのは周波数で、電子レンジや蛍光灯など一部の電気器具は関東の50[Hz]と関西の60[Hz]で同じものが使えないことがあるので注意です。

家庭でもエアコンやIHクッキングヒーターなどは200[v]の物もありますが、これも単相200vという、行き帰り合わせて2本の電線で動作しています。

安全のためのアース(接地)

先程、家庭用は電線2本と言いましたが、3本目があることがあります。

洗濯機や電子レンジからは緑の電線が出ていて、コンセントの接地極に繋ぎますし、プラグが3極ある時は家庭用の3本目はアースに繋ぐためにあるのです。

これは、感電を防ぐなと安全のためにあります。

ところで、電線が一本でも感電の恐れがあるのはなぜでしょうか?

それは、電線の片方の極が地面に繋がっていて電圧が高いため、家の床などでも電流が流れ感電してしまうためです。

このとき濡れた手や裸足などだと体に多くの電流が流れて大変危険です。

プラグなどを触るときは絶対に濡れた手で触らないようにし、アース端子のある電気製品には必ずアースを繋いでください。

工場や大きな店舗など

一般家庭の場合、電柱の上にある円筒形の変圧器で100[v]や200[v]にしてから電気を届けているのですが、電気を多く使う店舗や工場などで電柱の上の方にある3本一組の電線から電気を引き込んでいるところがあります。

こういったところには変電のための設備があり、そこで使う電圧に落として使っています。

業務用エアコンや産業機械など、電気を多く使う機械は、入力の電線が3本一組になっています。

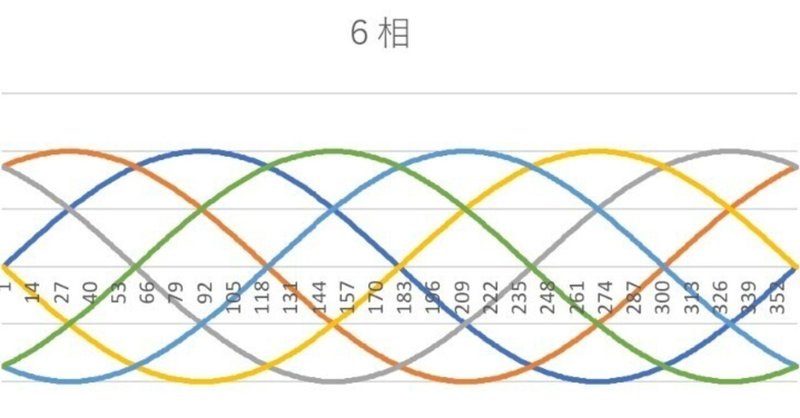

3つの電線をA, B, Cとしたとき、これをそれぞれ A相、B相、C相 と呼び、これを3相3線式と言います。

3相3線式の線間電圧と相電圧

例えば3相3線式200[v]であれば、A-B, B-C, C-A間の電圧はそれぞれ200[v]になっています。これを線間電圧といい、単に電圧と言ったときは線間電圧の事をいいます。

相回転順をA→B→Cとし、A-B, B-C, C-A間の線間電圧をそれぞれ、$${v_{ab} , v_{bc} , v_{ca}}$$ とすれば、

$$

\begin{align*}

v_{ab} &= 200 \sqrt{2} \sin(2 \pi f t) …(2) \\\ \\

v_{bc} &= 200 \sqrt{2} \sin(2 \pi f t + \frac{2}{3} \pi ) …(3) \\\

\\

v_{ca} &= 200 \sqrt{2} \sin(2 \pi f t + \frac{4}{3} \pi ) …(4)

\end{align*}

$$

f は周波数[Hz]、t は時間[秒]

となります。A相、B相、C相 の中間の電圧を 0[v] としたときの各相の電圧を相電圧と言い、それぞれ、$${v_a , v_b , v_c}$$ とすれば、

$$

\begin{align*}

v_a &= \frac{200}{\sqrt{3}} \sqrt{2} \sin\left(2 \pi f t + \frac{1}{6} \pi \right) …(5) \\\ \\\

v_b &= \frac{200}{\sqrt{3}} \sqrt{2} \sin \left(2 \pi f t + \frac{5}{6} \pi \right) …(6) \\\ \\\

v_c &= \frac{200}{\sqrt{3}} \sqrt{2} \sin \left(2 \pi f t + \frac{3}{2} \pi \right) …(7)

\end{align*}

$$

f は周波数[Hz]、t は時間[秒]

となります。相電圧は線間電圧の$${\frac{1}{\sqrt{3}}}$$になり、タイミング(位相角という)が30°($${\frac{1}{6}\pi}$$)進みます。

3相3相式は行き帰りの電流の一部が相殺されるため、同じ電線でも単相2線式より多くの電力を送ることができるのと、回転する磁界を作りやすいため、モーターの仕組みが簡単になり、故障を減らせるメリットがあります。

デメリットとして、1本の電線が断線したときに過熱などの危険があることです。

今回はここまでにします。

次回は、なぜそうなるのか説明したいと思います。

なかなか更新できないかもしれませんがお許し願います。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

続き↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?