『古事記』は世界最古のミュージカル!!大国主の妻問物語【上巻】⑹ 大国主神の国づくり(因幡の白兎)ー日本最古の歴史書『古事記』⑱ー

こんばんは。りたろです。

自らの持ち味を社会に貢献する「『和』の学級経営」を軸に発信しています。

今回は、

「日本人のための『和の国・古典文学』講座」という主題のもと

『古事記』の中にある

大国主神の国づくり(因幡の白兎)(上巻)を紐解くことで、

『和の国・日本』とは何か?を考えていきたいと思います。

『古事記』は世界最古のミュージカル!!大国主の妻問物語

【上巻】⑹ 大国主神の国づくり(因幡の白兎)

ー日本最古の歴史書『古事記』⑱ー

【今日の内容】

1)恋多きオオクニヌシ。ヌナカワヒメの「男を虜にする恋技」!

2)正妻とのやりとりで本物の「大国主神」へ

3)『古事記』は世界最古のミュージカル!!

前回の記事では、

オオナムヂは、スサノオのいくつもの試練を

スセリビメやねずみなど様々な方の助けを借りることで乗り切り、

ついにスセリビメと一緒にスサノオから逃げることができました。

スサノオもオオナムヂを認め、

大穴牟遅神(オオナムヂノカミ)から

大国主神(オオクニヌシノカミ)と名乗ることになりました。

そして、

スサノオノミコトから譲り受けた『太刀』と『弓矢』で

八十神を追いやり、

中つ国の支配者となった

のでした。

1)恋多きオオクニヌシ。ヌナカワヒメの「男を虜にする恋技」!

オオクニヌシ(今後は、オオナムヂをオオクニヌシと呼びます)は、

スセリビメと一緒に中つ国に帰るわけですが、

…ちょっと思い出してください。

そもそもオオクニヌシがスサノオに会いに行ったのは

どうしてでしたか?

そうです!

ヤガミヒメの件で、八十神の恨みを買ったからですよね?

では、

そのヤガミヒメはどうなったかというと

なんと!!

遠慮して自分の子を木の俣に挟んで帰っちゃったんです!!

(のちに、その子は木俣神(きのまたかみ)と呼ばれます!)

それだけではありません。

なんと!!

オオクニヌシは、

ヤガミヒメやスセリビメがいるにもかかわらず

また美しい女性を求めて

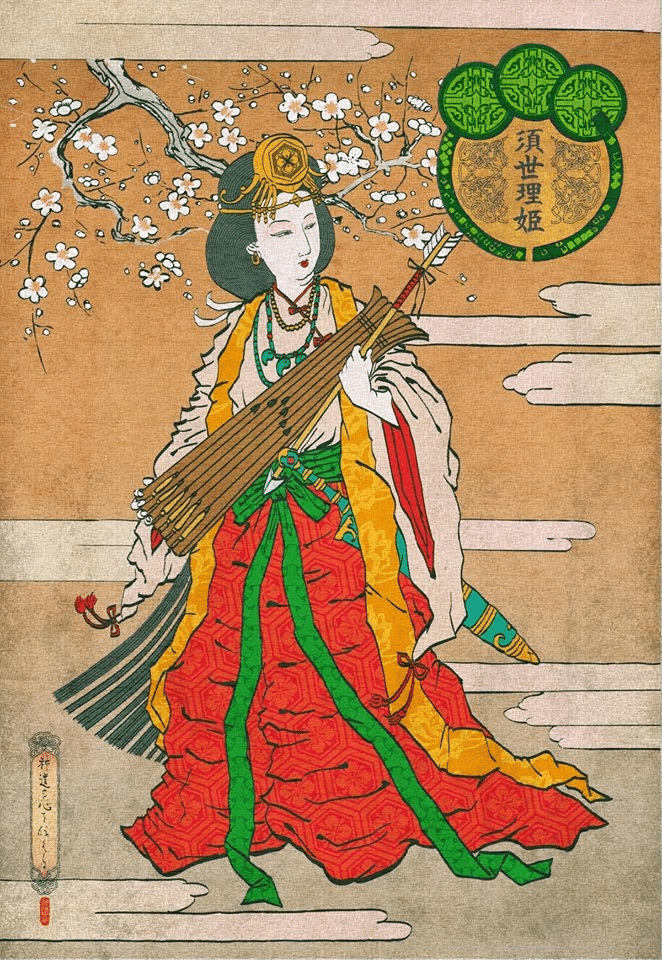

高志国(こしのくに)の沼河比売(ヌナカワヒメ)という

美しい姫様がいると聞いて、求婚に出かけちゃうんです!!

(なんということでしょう!!)

ちなみに「高志国」とは、今の北陸地方です!

島根からわざわざ北陸に

しかも、会う前から求婚目的で行っちゃうんですね(笑)

今では、街道が整備されていますが、

当時はまだ弥生時代。

北陸まで行くまでに何日も何日もかかってしまいます。

そして、険しく、過酷な道を乗り越えても

すぐにヌナカワヒメに会うことができません。

板戸が開かないんです。

そこで、オオクニヌシは、歌を詠みます。

簡単に言うと

「この戸を開けてください。一緒に寝ましょう。」

という口説きの歌です。

中つ国の支配者と名田オオクニヌシですから

たった一枚の板戸くらいすぐに開けられそうですが、

ヌナカワヒメの板戸は、打ち破ることができないほど

頑丈なのです。

「八千矛(オオクニヌシのこと)の神は、国々を回ってよい妻を求めて越の国へやってきたのだぞ。夜が更ければヌエが鳴き、時が過ぎればキジが声を響かせて、ニワトリが夜明けを告げる…。うるさい鳥は息の根を止めてしまおうじゃないか。」

夜中、ヌナカワヒメを待っている間

いくつもの鳥が鳴き声を上げる。

こっちは、ヌナカワヒメを待っているのに静かにしてくれないか!!

という感じですね。

よく情景が見えてきますね(笑)

これに対して、

ヌナカワヒメは扉を開け…。

ると見せかけて、まったく開けないんです(笑)

その代わり、歌で返します。

『まあまあ、そうおっしゃらないでください。私はなよなよとした草のような女。入り江の渚にいる鳥のような存在です。今は、まだ波におびえているのです。きっと、のちにあなたの鳥になりますものを。鳥たちの命はどうか助けてあげてください。』

と。

「あなたの鳥になります。」

つまり、

「私はあなたのものになりますから、今はうるさいとおっしゃっている鳥たちの命を取らないでください…。」

『鳥』を使った見事な返しですよね!!

しかし、

この日は、「今日は遅くなりましたので、また明日来てください。」と

結局断られてしまいました。

その代わりにもう一つ和歌を詠みます。

『あの青山に日が隠れれば闇の夜が顔を出すでしょう。明日の夜になったら、あなたは太陽のような笑顔で私のところへやってきて、私の白い腕や、淡雪のような若々しい私の胸を触ったり、玉のような私の手を枕にして眠ったりするでしょうから…。そんなに焦っておっしゃらないでください。』

と。

なんと大胆な歌ですよね!!

「会いたいです」「はい、会いましょう」というのではなく、

焦らして、焦らして、焦らされると

気持ちが高鳴っていき、

男を虜にしていく。

こんな和歌がきたら、盛り上がって

「じゃあ今日は帰って寝よう♪」と

いうようになっちゃいますよね(笑)

これらのやりとりは

『妻問(つまどい)』

といって

古代日本の求婚の仕方なんです!

男性が女性の家まで行き、

名を呼んだり、歌を詠ったりして女性の気を引き

女性が男性を気に入ったら結婚成立となりました。

ヌナカワヒメはオオクニヌシを気に入って、

歌を返し、結婚することとなったのです。

2)正妻とのやりとりで本物の「大国主神」へ

このように、

オオクニヌシはそれぞれの地方の姫を口説いては

妻にしていきます。

ある日。

オオクニヌシが大和の国へ出立する時。

スセリビメが浮かない顔をしてぐっとこらえている姿を目にします。

悲しそうな感じだったんです。

片手を馬の鞍にかけ

片足を鐙(あぶみ)にかけ

馬に乗ろうとしたその瞬間に

オオクニヌシはその顔を目にします。

それを見て、オオクニヌシは歌を詠みます。

「黒い服は似合わないとか、青い服も似合わないとか、楮(こうぞ)の茜の根をついてその染汁で染めた服はよく似合うとか、そんな話をしてその後に鳥が飛び立つ。」

先ほどの和歌の中でも『鳥』が登場しました。

これは、大和の地に向けて

オオクニヌシが大勢の軍勢を連れて飛び立っていく。

そのような情景を表しています。

さらに、

「きっと、いろいろな女をつくるんだろうな…。と寂しそうにしているあなた。でも、泣くものか。と思っていつも気丈にしているあなた。私はあなたがいつも見せる寂しそうな顔をすることをいつも分かっていますし、私が出立した後にいつも悲しんでいるあなたのことをよく知っていますよ。」

と詠みます。

すると、スセリビメはこのように返しました。

『いいえ。いいんです。あなたはそれで当然です。私は、あなただけだし、夫もあなた一人だけ。あなたは、遠征先で若い女を見つけて、妻にするのでしょう。それでいいのです。』

と。

これまた、すごい歌のやり取りですよね(笑)

しかし、このやりとりによって

二柱の神は抱き合って、「二柱の愛は何が起きても変わらないよ」と

いうことを誓い合い、確認しあったわけです。

正妻であるスセリビメがオオクニヌシに神酒を捧げ、

自らが神の嫁と宣言し、

その結果、

オオクニヌシが鎮まったと結ばれます。

スサノオに『大国主神』と名乗れと言われたものの

まだ浮ついていました。

それを正妻の力で落ち着かせて

本物の大国主神になったというお話なのです。

3)『古事記』は世界最古のミュージカル!!

このように、

物語の途中からいきなり

「歌によって物語の情景が説明」

されています。

実際に詠唱された歌を「歌謡」と呼びます。

いちいち言葉にせずに

歌によって情景がより明快に伝わってくるのです。

この段は

「八千矛神謡」とか「神語(かむかたり)」

などと呼ばれていますが、

これは一種の演劇や音楽を含めたエンターテイメント性豊かなもの

だったのかもしれません。

まさに、

『古事記』は「世界最古のミュージカル」!

ですね!

意外にも

『古事記』には歌が多く収録されています。

そのような意味でも

『古事記』は、日本最古の「歌集」

ともいえるかもしれませんね!

日本国は、建国してから令和3年で、2681年。

『現存する世界最古の国家』です。

『古典文学』に触れると、

1000年以上もの間、

いろんな時代の日本人が

「きれいだな!」

「おもしろいな!」

「大切に伝えていきたいな!」

と感じたり、考えたりしてきたことが分かります。

国際情勢が混沌とする時代だからこそ、

まずは、大人であるわたしたちが

日本人の失いかけていた、日本人の一番大切な部分

『和の精神』

を取り戻して、一人一人が輝く。

大人が輝けば、子供が輝く。

子供が輝けば日本国の未来も輝く。

一緒に、『和の国・日本国』を楽しく学びましょう!

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?