#6 教育における『社会科の誕生』を問う

こんばんは。高杉です。

日本人に「和の心」を取り戻すというスローガンのもと

『和だちプロジェクト』の代表として活動しています。

前回は、

『小学校社会科が取り扱う内容』についてお話をしました。

今回は、

そもそも社会科はどのように誕生したのか?についてお話をしていきます。

最後までお付き合いください。

よろしくお願いします。

1)「社会科」はどのようにして始まったのか?

現在の小学校では、

国語、算数、理科、生活、音楽、図工、家庭、体育、総合、外国語、道徳、学級活動、そして、社会科の13科目を行っているのですが、

戦前の日本の教育の中には、「社会科」という教科はありませんでした。

また、

現在でも、社会科を一つの教科として教育課程に採用している国は多くありません。

現在のヨーロッパの国々などは、郷土教育や地域教育、地理教育、歴史教育、公民教育などがここに分かれて行われ、

社会に関する学習を進めています。

小・中・高校で行われている社会科関係の授業は、

検定制度を通過した教科書と学習指導要領で示された内容によって進められています。

その意味で、

学習指導要領の内容と学習指導の主旨を理解することは、

社会科を考えていく上での基礎なのです。

この学習指導要領は、

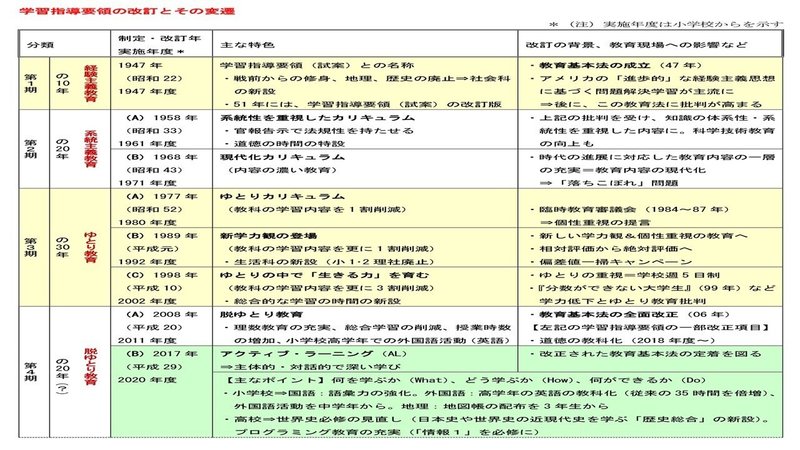

1947年に初めて出され、現在まで9回の改訂が行われています。

「社会科」の歴史は、今から約80年前。

先の大戦の終戦までさかのぼります。

戦後の占領政策によって、我が国の教育は大きく変わろうとしていました。

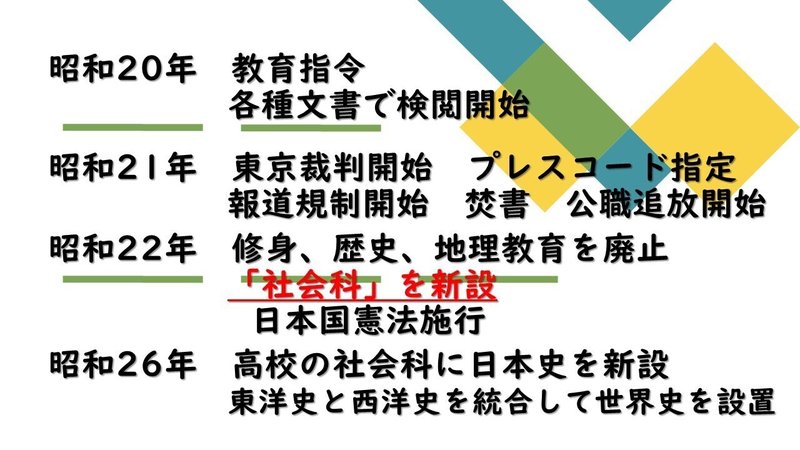

『教育指令』は第一から第四まであります。

第一指令は、

教育現場において我が国が大切にしてきたものが禁止されてしまいました。

第二指令が、

いわゆる公職追放というもので、我が国を守るために志を持って教育に携わっていた方々がすべて教育現場から追放されてしまいました。

第三指令が、

我が国が大切にしていた神道が廃止されてしまいました。

伊勢の神宮の式年遷宮を国家が行うことができなくなりました。

我が国において、式年遷宮が行われなかった時期は、2回しかありません。

一度が、国が乱れた戦国時代。そして、もう一つが戦後です。

そして、

できなくなってしまった理由がGHQの第三指令が効いているからなのです。

第四指令が、

『修身(道徳)』『国史』『地理』の授業が無期停止となりました。

私たちの国で大切にされてきた『国史教育』『修身教育』は、

昭和20年にGHQによる「教育指令」によって、

廃止に追い込まれてしまいました。

そして、

これに基づいて昭和22年に

当時の文部省、今の文部科学省が修身、歴史、地理教育を廃止し、

「社会科」を新設しました。

これが「社会科」誕生の経緯です。

2)「Social Studies」の意味とは?

連合国軍総司令部(GHQ)の教育担当は、

連合国が扱いやすい米国型の民主主義国家建設のために、

教育分野の改革に米国型の経験主義の市民育成、自由主義、

西欧型の男女平等などを主張しました。

連合国が扱いやすい国づくりをするための新教育建設に関して、

我が国の文部省(文部科学省の前身)や

教育学者(公職追放を逃れた国家観のない共産主義者の教育者たち)

などの間で

さまざまな議論が起こりましたが、

最終的に見慣れない「Social Studies」を導入する決定をしました。

「Social Studies」は、

米国で、1929年の大恐慌以降の地域再建のもとで

地域の担い手となる市民の育成を期待して広がった

プラグマティズムの教育の基礎にするものでした。

狭い知識理解から解放され、

「為すことによって学ぶ」という活動中心、子供中心の教育論でした。

地域の様々な事象を対象とすることから

「Social Studies」という複数形になっています。

わが国では、

「社会科」と呼び、

積極的にその実践化、具体化を志すことになったのです。

そして、

各学校の教育課程の中心(コア・カリキュラム)に

置かれることになりました。

3)そして、「初期社会科」は始まった。

1947(昭和22)年5月から

小学校社会科の授業が開始されることになります。

それに合わせて

『初等学習指導要領―社会科編―』『中等学習指導要領―社会科編―』

が出され、

連合国軍の占領統治政策管理下のもと戦後の授業が開始されました。

我が国を支えていた大切な教育である

『地理教育』『国史教育』『修身教育』が廃止され、

その代わりに総合的な高領域の「社会科」が導入されることになりました。

登場した「社会科」は、

連合国が活動型の国民としての資質を育てる

民主社会に生きる子供たちの成長を期待した教科でした。

1947年の学習指導要領は、1951年に改訂されますが、

この昭和20年代を「初期社会科」の時期と呼んでいます。

GHQは1952年にはもういなくなったんですよ。

いなくなってから70年以上も経っているのに、

いまだに日本政府も教育界も我が国の精神性を骨抜きにする政策を

忠実に守っています。

そして、

我が国の根幹であった「修身教育」と「国史教育」は

いまだに復活していません。

冒頭に誤った事実が記載されている歴史教科書は検定合格なのに、

事実に基づいて書かれた歴史教科書は検定不合格になっているという

理不尽な事実についてお話をしましたが、

現状を変えるためには、文科省を批判するのではなく、

現場での地道な積み重ねや法律の制定など

様々な方面からの方法が必要なのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日本には、綿連として受け継がれてきた「よさ」がある。

少しでもよりよい社会を創ることができるように努力してきた先人の知恵や働きを知ることで、何が我が国の社会で正しいとされているのかを学ぶ。

このような日本人のよさを共感しあうことを通じて、

その子も将来、私たちと同じように社会の形成者の一人となり、

日本のよさを受け継いでくれる存在になる。

そのために、

必要なことを学ぶことが「社会科の本質」である。

と僕は思います。

日本人が2683年以上紡いできた「和の国づくり」とは何か?

なぜ大切なのか?

どのように受け継いで、つないでいくのか?

を学ぶことを通して伝えていきたいのです。

日本に生まれた日本人が、

日本に生まれたことを幸せに感じ、

日本に生まれた子供達が、

日本に生まれたことを誇りに感じる。

そんな想いを社会科を通して育みたいのです。

一緒に、日本国を楽しく学んでいきましょう!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?