迷ったら”面白い方”へ。経産省でインフラに取り組む元コンサルのキャリア観が変化したワケ

(官⇆民の越境キャリアを支援するVOLVEのnoteです)

「仕事はやりたいことを追っていけば、きっとうまくいく。」

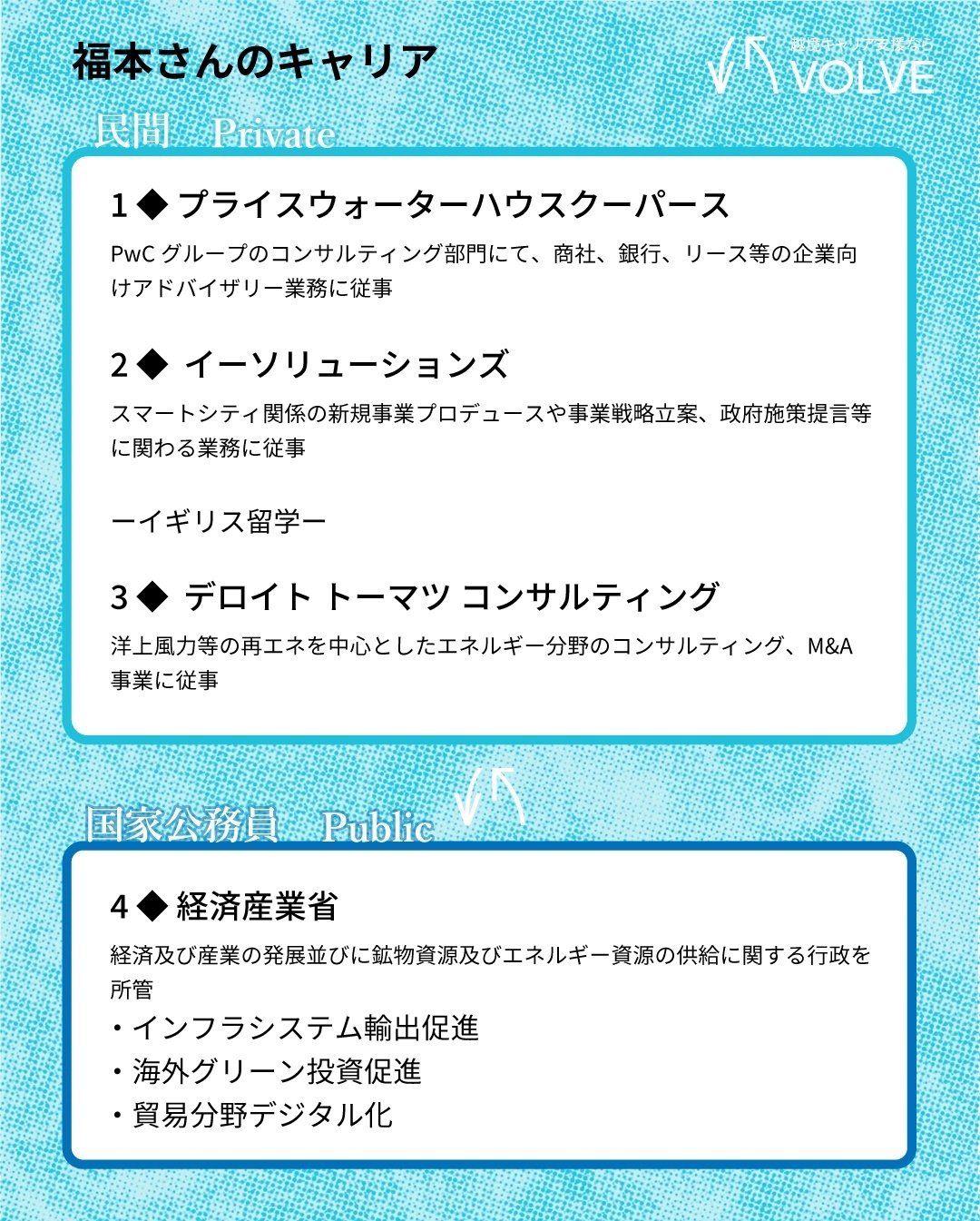

プライスウォーターハウスクーパース(以下PwC)、イーソリューションズ、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー(以下デロイト)といったコンサル・アドバイザリーファームの経験を経て、経済産業省でインフラシステム輸出を担う福本さん。元はと言えば安定志向でコンサバティブな性格の持ち主だったが、あるきっかけを経てキャリア観が変わったという。福本さんのキャリアの変遷をお聞きした。

<プロフィール>

福本真二さん

大阪大学基礎工学部卒業。東京大学大学院工学系研究科修士課程修了。PwC入社後は、商社、銀行、リース業向けコンサルティング業務に従事。イーソリューションズ入社後は、スマートシティ関係の新規事業プロデュースや事業戦略立案、政府施策提言等に係る業務に従事。マンチェスター大学にて開発学修士課程修了。デロイト入社後は、洋上風力等の再エネを中心としたエネルギー分野のコンサルティング、M&A業務に従事。2022年1月に経済産業省入省後は主にインフラシステム輸出に従事している。

霞が関の仕事の醍醐味は「政策を作っている」という手触り感

ー現在のお仕事を教えてください

2022年1月に経産省に入省し、インフラシステム輸出、グリーン投資、貿易デジタル化に関わる新施策の打ち出しや取りまとめを担当しています。

インフラシステム輸出は、日本企業が海外インフラ事業に参画する際の課題解決に向けた取組です。例えば、インフラプロジェクトを組成する際は、そのプロジェクトがしっかりと利益の確保できる事業かどうか、最初に実現可能性調査を行う必要がありますが、その調査費用は民間企業にとってはリスクマネーとなるので、政府が負担して支援する取組を進めています。

グリーン投資は、近年の脱炭素化の潮流の中で、多くの日本企業がこれまでの事業領域の枠を超えて再エネ等のグリーン事業への投資を進めているところ、新たな領域への投資に不慣れな企業を支援する取組です。例えば、海外グリーン投資では現地企業といかにパートナリングできるかが重要ですが、欧米企業と比べてグリーン領域への参加に遅れた日本企業は苦戦することも多く、政策的な支援を検討しているところです。

貿易デジタル化は、未だに紙でのやり取りが多数を占める貿易書類のデジタル化と、その実現のためのデータ連携性の向上を目指した取組です。貿易は荷主、船会社、銀行など、関係者が多い一方で、各社・各業界でフォーマットや項目の違いがあり、その違いを目検や手作業で対応しているのが現状です。昔からデジタル化に向けた取組はあるのですが、関係者間で異なるデータの持ち方を合わせることは実は非常に困難で、中々進展してきませんでした。近年のコロナ禍や物流の混乱を背景に、いよいよデジタル化を実現しなければならないという機運が高まっており、ブロックチェーン等の新しい技術を活用し貿易デジタル化に取り組むベンチャー企業も複数登場しているところです。これらの企業とも連携しながら、貿易分野デジタル化に向けて政策的な支援を打ち出しつつあるところです。

ー前職のコンサルでもインフラ関連に従事されていたとのことですが、関わり方に差は感じますか。

醍醐味は政策を形作ることに主体になって取り組めるところと、それに向けて多くの企業を巻き込みながら進めることができることです。転職前のコンサル業では、こういった流れにいち企業として参加する、あるいは事務局として支援する立場でした。今は自分達が中心になって政策を形作っているという、肌感覚があります。

コンサルはどうしても第三者・アドバイザーという立場です。コンサル業に長く従事していて課題に思っていたのは、「自分はやってない」ということでした。最後、物事を動かし切ることができないんですね。霞ヶ関では最後までやりきる必要がある。「この政策は自分達が作っているんだ」と思える。大勢の人たちと一緒になって物事を動かしているという「手触り感」。これはまさに国家公務員への転職を志した時に期待していたことでもありましたし、期待通りの仕事ができていると感じています。

加えて霞が関では、官邸や大臣といったトップの動きと連動してインフラ輸出等の政策を推進するという関わり方ができます。民間でのビジネスベースではない関わり方から物事にインパクトを与えることができるのも大きな違いと感じています。

コンサバだった学生時代。「ジャンケン」が人生の転機に

ー何度か転職されているそうですが、キャリア観の身軽さは学生時代からなのでしょうか?

今でこそこんな風に「やりたいことを追いかけていけばいい」と思っていますが、元はといえばかなりコンサバティブな性格。なぜ考え方が変わったか……思い返すと、最初の転機はジャンケンに負けたことかも知れないです(笑)。あとは、留学ですね。

私は関西の地方都市、姫路の出身で、安定志向な人が周りに多い環境で育ちました。地元の大学を出て、安定した地元の大手製造業に就職できれば人生幸せという言葉を多く聞いて育ってきました。それに影響されてか、大学で東京に行くという発想はなく、地元に近い大阪大学に理系として進学しました。ロボット系の研究をしている研究室に入ろうと思いながら3年間過ごしていたのですが、いざ4年生の研究室選びの時になると定員超えの状況になりました。人数を絞るときはジャンケンで選ぶのが伝統になっており、何となく嫌な予感はしていたのですが、予感は当たるもので、ジャンケンに負けて希望の研究室に入れなかったんですね。その時、3年間何だったのだろうと…。ばかばかしいというか悔しいというか。

そこで半分自棄になって、大学院は東京に行こうと思い立ちました。東京に来て環境が変わるといろんな情報が入ってくるようになってどんどん世界が広がっていったのを覚えています。大阪では研究者かエンジニアになろうと思っていたのですが、東京の研究室では先輩も、銀行、商社、コンサル、国家公務員など、多様な進路に進んでいました。世の中には色んな選択肢があって様々なキャリアがあるのだと知ることができました。その中で、「幅広く世間を知ることができそうだ」と思ったコンサルに就職することにしました。

ジャンケンに負けて生まれた思いっきりがなければ、東京の大学院に行こうなんてこともなかったですし、今のようなキャリアもなかったと思います。あの時負けてよかったのかも知れない…(笑)。

ーインフラ分野を専門とされるようになったきっかけは。

最初のキャリアのPwCで、3、4年目くらいに入った商社向けのプロジェクトで、海外のインフラ案件に触れたのがきっかけです。石炭やガスの権益や発電案件のリスクを全社ポートフォリオの中に位置づけるプロジェクトでしたが、これらインフラ事業は金額規模が巨大で、ファイナンスや技術面も複雑で面白く、テンションが上がる仕事でした。これをきっかけに本格的にインフラに関わりたいなと思い、当時先進的だったスマートシティ分野で面白そうな取り組みを多数行っていたイーソリューションズという小規模コンサルに転職しました。当時は東日本大震災の後で、国のインフラとして再エネ・省エネを中心としたスマートシティ構想をどう導入していくか、議論が始まり盛り上がっていた頃。経産省なども取引先としている会社で、非常に勉強になりました。

インフラの仕事に関わっていると、経済への影響を理解することや英語で仕事できることが必須だということに気づき、開発学を学ぶためにイギリスに留学することを決めました。開発学は新興国・途上国の経済開発を考える学問で、植民地を多数持っていたイギリスは先進的です。インフラによる経済インパクトだけでなく、法制度整備や人材育成の重要さを学ぶことができます。また、イギリスは1年でマスターの学位をもらうことができます。元々理系で経済学のようなバックグラウンドがなく、当時は全くと言っていいほど英語が話せなかったので厳しいチャレンジではありました。

イギリス留学で人生観が吹っ切れ、恐れずやりたいことを追っていこうと思うように

ー留学の経験はその後のお仕事に影響していますか?

留学を経て、「吹っ切れた」と思います。昔はコンサバな性格でしたから、今みたいに転職を重ねる生き方をするとは思ってもみませんでした。PwCに新卒で入った当時も、どちらかといえば指示待ちのような働き方だったと思います。

でも留学は、自分の貯蓄を切り崩して自腹で行くのです。当時、まだ実力もそこまでない中、将来の保証もない状態でのチャレンジ。それでも、海外でもやっていける自分を目指し、やりたいと思ったことを思い切って選択したのです。思い切った結果、なんとかうまくいったと思います。その後、キャリアもそれなりに築けてきている今は、「やりたいことをやっていたらうまく行くのではないか」と思えるようになりました。留学という選択で、人生観が吹っ切れたと思います。

この頃から「インパクトを残せるような大きな仕事がしたい」という気持ちも大きくなりました。

日本は1億人の人口ですが、海外のマーケットは80億人。そのうち発展途上国だけで、50億人ほどいます。その中にはまだインフラ整備が不十分で、電気が届いていなかったり、飲料水を得るのに苦労する人もたくさんいます。自分が携わる仕事が日本のためになることも素晴らしいけれど、自身が海外に出たことをきっかけに、40億人、50億人にインパクトを与えるようなインフラの仕事により魅力を感じるようになっていきました。

ー霞ヶ関への転職を検討し始めたのはどのようなきっかけだったのでしょうか。

帰国後は6年間デロイトでインフラに携わり続けました。国内外の再エネ事業参画支援や洋上風力入札支援などに関わる中、社内でも「エネルギーインフラ・再エネ分野なら福本」というポジションを作れるようになりました。世界的な脱炭素の流れの中で、この分野に関心を寄せるクライアントもどんどん多くなり、ビジネスモデルとして成り立つことが見え、「一定の成果が出せた」と感じる一区切りになりました。

官公庁の仕事をしてみたいという気持ちはずっとどこかにあったと思います。インフラに本格的に関わるのであれば、絶対に官公庁が関わってくる。インフラの世界には「儲かる」だけではない仕事、「KPI=売上」ではない仕事があります。政官の動きを無視することはできない分野です。「どうやって自分がインパクトを残せるだろうか」と思った際に、「官」サイドも知ってみたいと思っていました。

一生は長く、あと30年以上働く時間があります。より面白いことがしてみたい、と思いました。給与待遇はコンサルなどの一部民間企業と比べるとどうしても見落とりしやすいですし、30代後半の転職でハイリスクと思うこともありましたが、そこでしかできない経験への想いの方が強くなり、経産省への転職に至りました。転職のきっかけは、Facebook広告か何かで募集を知ったことでした。霞ヶ関の求人ってなんというか独特で、何が書いてあるのか意味も読み解きづらくて、苦労したのを覚えています(笑)。

プロジェクトを回すスキルは霞ヶ関も民間企業も共通

ー一般的な公募で入省されたのですね。ご自身のどのような部分が評価されたと思いますか?

入省にあたっては、官公庁向けの仕事の経験や、経産省が長年推進している海外インフラ展開の仕事の経験が多いこと、経産省等の講演に登壇していたことなども評価されたと思います。あと、面接の際には過去に回してきたプロジェクトの数について聞かれましたね。ひとつの政策=ひとつのプロジェクトとも考えられるので、何十本ものプロジェクトを回してきたという経験は安心材料になったと思います。

霞ヶ関で必要とされるスキルをもっと言語化できたら、民間企業出身者がもっと参画しやすいのに、と思います。プロジェクトを進めるのに必要なスキルは、国家公務員でも民間企業でも共通しているはずです。例えば政策を作って説明していくのに不可欠な紙で説明資料を作るスキルも、コンサル経験者は共通点として強みになります。インフラに関する専門性は入省前から強みとして自覚していましたが、それ以外については入省してから具体的に理解できるようになりました。どういうタイミングでどういう紙を省内で使って仕事を進めていくのか、霞ヶ関の中での仕事の仕方や意思決定のされ方等は、事前に情報がありませんでしたから。

(編注:弊社でも同様の課題感を持っており、「霞ヶ関スキル」のひとつである「調整力」を解説した記事を公開しております)

ー同じインフラ事業でも関わり方が異なるというお話ではありましたが、評価されるスキルや経験は共通する部分もあるのですね。

民間企業での経験は国家公務員としても活きていると思います。一番は民間で儲けの苦労を味わったことがあるということ。霞ヶ関側から民間企業にコミュニケーションを取る際に、立場的な違いでミスコミュニケーションが起きてしまうことがあります。経産省では特に民間の論理への理解が必要だと思っています。民間は、儲けにつながることが見えて初めて仕事に取り組むと思いますが、政策立案の過程で民間での肌感覚とは合わないだろうなと思うこともあります。政策は色々な目的を持っているので、このビジネス感覚と合わなくてもやるべき政策は多々ありますが、感覚がずれ過ぎてしまうと問題です。民間は「この施策を実行されても、期待されたほどメリットが感じられないかも…」と思っていたとしても、国に対して「これが何になるんですか」みたいに突き返すことは中々できませんから。霞ヶ関側が民間の目線をできるだけ併せ持つことは重要と思います。

ー逆に、入ってみて想像とギャップがあった部分はありますか?

霞ヶ関の人の頭脳は、想像を超えるレベルで、非常に刺激を受けています。「世の中の構図はこうなっているから、こういうアクションが必要なんだ」そういった世の中に対する見方の深さ、インサイトは、民間企業で働いている間は触れる機会がなく、非常に面白いですし、将来自分がそういうインサイトを出せるようになっていきたいというモチベーションにつながります。

インフラをライフワークの軸に、その時「面白い」と感じるものにチャレンジし続けたい

ーご自身のキャリアを振り返って、どうお感じになりますか。また、今後の展望を教えてください。

私のキャリアはキラキラしたものではないですが、下積みからしっかりと経験して歩んで来られたことには納得しています。東京にいなかったことがディスアドバンテージだと感じたこともありましたが、上京をきっかけに世間の広さを知り、コンサルの中でもexcelをいじるような地道な作業からはじめ、エネルギーや再エネ分野であれば人に話をしても恥ずかしくないと思えるところまでコツコツとステップアップしてきたと思います。人と比べるものではないですから、自分なりのキャリアとして満足しています。

今の仕事はすごく面白いです。今後は経産省の中でさらに上の立場を目指していくことも考えています。中に入ると民間からは見えなかった霞ヶ関キャリアの魅力が見えてきます。官の立場では、上の立場になることで動かせる世界観の大きさが違うことはすごく魅力的です。在外公館等で外交の矢面に立つような機会も、民間ではできない経験なので、興味があります。

インフラは、ライフワークとして携わっていきたいと思っています。省内でもエネルギーインフラへの捉え方の異なる多様な部署がありますし、在外公館、国際機関等、多様な関わり方が可能で、これからもその時その時、面白いと思うことへのチャレンジを忘れずにいたいと思います。せっかく人生長く働ける時代になっているのですから、きっと上手くいくと信じて。

【編・写:大屋佳世子】

越境キャリア支援ならVOLVE

VOLVE株式会社は民から官、官から民への越境転職を支援します。霞ヶ関に特化した独自性の高い人材エージェントならではの求人案件、レジュメ・面接対策をご希望の方はぜひ、弊社ホームページからお問い合わせください。個人起点の越境キャリア・ジャーニーを伴走支援します。

国家公務員への転職にご興味をお持ちの方へ おすすめ情報

現在募集されている求人情報をまとめて把握!

さらに解釈が難しい「霞ヶ関用語」を一般的な言葉に置き換えて検索できる機能も付いています。

▶︎国家公務員の求人情報 ヒント付き検索

国家公務員の給与水準はご存じですか?こちらのシミュレーターで簡単に目安給与を把握することができます。

▶︎年収シミュレーター

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?