尿石症

今回は尿石症です。

尿石症は尿路結石症の略称です。

一言に尿石症と言っても、腎結石・尿管結石・膀胱結石・尿道結石と種類があります。

オーナー(飼い主)と話していると、これらが混同してしまっている方が多いです。

尿石症は総称で、 "どこにできた結石か" で名前が違います。

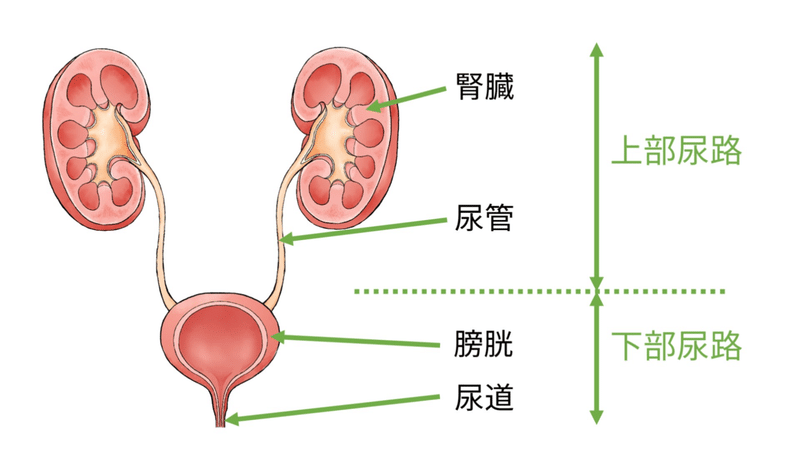

一般的に"尿路"と言われるのは、腎臓→尿管→膀胱→尿道の4つの臓器のことを指します。

腎臓から尿道までの臓器図を下に載せておきます。

これでどこに結石があるか病名ではっきりわかりますね!

さらに尿路は上部と下部に分かれて、それぞれ上部尿路疾患と下部尿路疾患に分かれます。

上部尿路疾患と比べると、下部尿路疾患が明らかに多いため、

今回は主に下部尿路疾患の、膀胱結石・尿道結石を中心にお話しします。

結晶と結石

これもまた混同してしまっている方が多いです。

簡単にいうと"結石の元が結晶"ということです。

結晶がたくさん集まって結石ができます。

ですから、いきなり"結石"ができることはありません。

"結晶"ができている状態が長く続くと"結石ができる事がある"のです。

結石の種類

細かく分けるとかなりの種類の結石が存在します。ですが、犬猫で悩む結石症はストルバイト結石・シュウ酸カリウム結石のほぼ2種類です。

(例外:ダルメシアンの尿酸アンモニウム結晶など)

これらの話をする上で尿pHが重要になってきます。

pHは簡単にいえば"酸性か塩基性(アルカリ性)かにどれくらい傾いているか"を示す数値です。

通常は弱酸性の6.5程度の尿pHが最適と言われています。

①ストルバイト(ストラバイト)

成分:リン酸マグネシウムアンモニウム

来院される犬猫尿石症の80%程度がストルバイトによるものです。

特徴としては、

・尿pHが高い(7.5以上の塩基性)と非常にできやすく、低いと溶ける。

・リン・マグネシウムの過剰摂取でできやすい。

②シュウ酸カルシウム

成分:シュウ酸カルシウム

尿石症ののうち15%程を占めています。

特徴は、

・尿pHが低い(6.0以下の酸性)とできやすく、高くなっても溶けることはない。

・カルシウム・シュウ酸の過剰摂取でできやすい。

③その他の結石

アンモニウム結晶が次いで多い事例。

これらの結石の多くは尿pHの変動によって溶ける事はありません。

症状

結石症の症状には雌雄差・季節性に大きな違いがあります。

オスの尿道は曲がっていて細いため、外部からの菌の侵入は防ぎやすいが、結石ができやすく・つまりやすく尿道閉塞になりやすい。

メスの尿道は太くまっすぐなため、外部からの菌の侵入は防ぎにくく膀胱炎をおこしやすく、結石は詰まりにくいため尿道閉塞になりにくい。

✳︎尿道閉塞が起きていない場合

①尿中にキラキラしたもの

ペットシーツや猫砂などに排尿した後、ライトで照らしてみるとキラキラしていることがあります。これは結晶が尿中に含まれているときに見られる可能性があります。

②頻回尿・粗相

排尿自体はできているのですが、排尿後の残尿感で何度も何度もトイレに行ったり来たりします。おそらく一番良く見られる症状です。

頻回尿を繰り返していると、トイレまで我慢できずその場でしてしまうことがあります。

最終的には膀胱におしっこはないため排尿姿勢をとるも何も出ない状態になります。(残尿感を感じて排尿姿勢をとっているだけ)

③血尿

排尿時に血が混じることを言います。その程度は様々で一部赤くなる場合もありますが、酷いときは赤色のおしっこが出ます。

④排尿痛

残尿感でおしっこがない状態で、何度も力むと排尿痛を伴うことがあります。そのほか結石が尿道に引っかかったり詰まったりした場合激痛が伴います。

✳︎尿道閉塞が起きている場合

①排尿不可

結石が尿道に詰まってしまい、排尿したくてもできない状態です。

排尿姿勢はとりますが、1滴も排尿できないことがほとんどです。

この状態を24時間放っておくと致死的になる可能性が高いため、緊急的な処置が必要です。すぐに動物病院に行きましょう。

(24時間以内にある程度排尿が確認できていれば緊急性は下がります)

②腎数値上昇

膀胱から外に流れられない尿は腎臓へと逆流を起こします。尿中には尿毒素や細菌も含まれるため、腎臓へ多大なダメージを起こします。

腎臓自体は再生する臓器では無いため一度ダメージを受けて死滅すると元には戻りません。

急性腎不全や腎盂腎炎などを引き起こします。

③嘔吐・ぐったり

排尿不可能な時間が長くなるにつれて尿毒素が体に蓄積していき、尿毒症を引き起こします。

その結果、気持ち悪さからの嘔吐や食欲の減退・体のだるさからぐったりしてしまいます。

ここまで症状が進行してしまった場合、後遺症が残る可能性があります。

原因

①不適切な食事内容

多くの場合は食事が原因です。

食事によってカルシウム等の微量元素過剰摂取によって結晶ができやすい環境を作り、食事がpHに影響を及ぼし結晶の析出を促進します。

例:鰹節・煮干し・チーズ・ジャーキー・ささみ・ほうれん草・さつまいも

②水分摂取不足

水分を充分に取っている場合、多少の結晶があったとしても排尿と同時に膀胱内から洗い流す事ができます。

冬で飲水量の減少したり、水分を充分摂取する事ができない環境などにより排尿量が減ると、その分結晶・結石はできやすくなります。

治療方法には結石の種類・尿道閉塞があるか無いかで大きく変わります。

そのためそれぞれ分けてご説明します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?