ChatGPTは新人育成コストを下げる?SEO記事リライトを例に解説

ChatGPTの登場以降、業務効率化やコスト削減ができるのではないかとビジネスでの活用が期待されています。

実際にChatGPTを導入した企業や行政機関が「従来業務の何%が改善」と発表するニュースなども増えてきました。

他方、米マイアミ大学ではChatGPTを活用した情報検索の興味深い研究結果を発表しました。

論文によれば、Google検索を使った情報検索の精度は学歴と相関関係があるのに対し、ChatGPTを使って情報検索をした場合は、学歴に関わらず均一の検索パフォーマンスを得られたそうです。

つまり、ChatGPTはビジネスの拡大のために重要な「新たなスキルの獲得」という一面を、情報収集面からサポートする可能性が高く、さらに学歴にかかわらず均一のパフォーマンスを期待できる。と考えて良いでしょう。

ChatGPTは今後、ビジネスにおいて「既存の業務の効率化」と「新たなスキルの獲得」の両面で大きく価値を発揮ことは間違いありません。

「従来の業務の効率化」「新たなスキルの獲得」この2つを両方必要とするのが、新人研修ではないでしょうか。

今回は、ChatGPTをビジネスに活用する一例として、コンテンツ制作会社にて、SEO記事のライターを育成していく手順を、具体的なChatGPTの使用例も含めて解説します。

ビジネス分野におけるAI活用の考え方

具体的な手順を解説する前に、ビジネス分野におけるAI活用の考え方をチェックしておきましょう。

ChatGPTの登場以降「AIに仕事を奪われる」「49%の仕事はなくなる」などのニュースが目立ちます。字面だけ見ると特定の職業がなくなってしまうように思えますが、実際は職業レベルでAIがこなせるわけではありません。

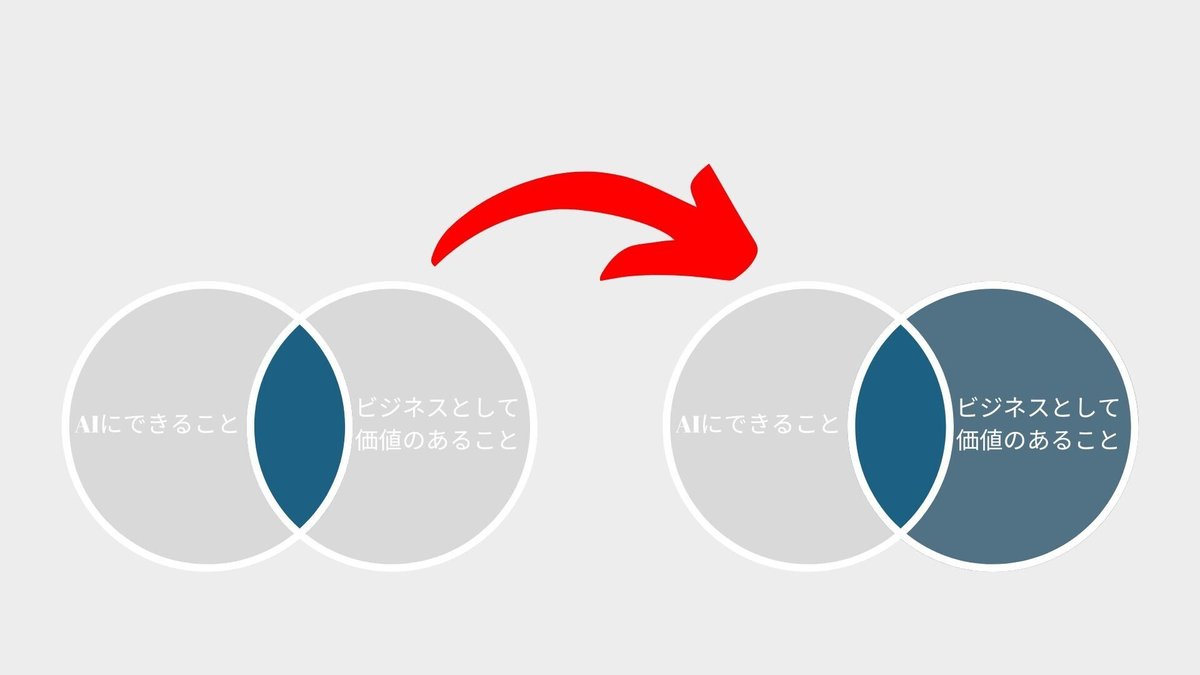

AIとビジネスの関わり方は、ちょうど下図ように、AIでできることが段々と広がってきて、ビジネスとして価値があることもこなせるようになってきた。といったところです。

AIにできることとビジネスとして活のあることの重なりの部分をAIに任せることで、人間は既存の業務の効率化や新たなスキルの獲得にリソースを投下できると考えてよいでしょう。

そして現在は、この重なりがどの程度あるのか、さらに広げることはできないかと各業界が模索している状況です。

とはいえ、重なりを見つけるのも一筋縄ではいきません。AIのスペシャリストはビジネスに精通してはおらず、業界のベテランはAI導入のために従来の業務フローを変更するのに抵抗があり。なかなか前に進まないジレンマを抱えています。

こうした課題を乗り越え、ビジネスとして価値のあることをAIに任せられた業界や企業から成長していくと予想できます。

AIの活用から業務を覚えていくスタイル

AIでできることとビジネスとして価値のあることの重なりを見つけ、それを業務プロセスに落とし込めたら、以降業務に携わる新人にはAIを使うことを前提とした業務プロセスから取り組んでもらう方が良いかもしれません。

AIを使った業務を中心に仕事を覚えていくことで、AIの力も使いながらビジネスとして価値のあることを知っていける可能性があります。

ここからは、編集業務を例にAIを使った業務を進めながらビジネスに銃雨ようなことを知っていく流れを解説します。

例:編集者としてAIの活用を中心に教育する場合

非常に局所的な具体例になってしまいますが、Webメディアの編集者(あるいはライター)として新人を育てる場合を想定して、詳細を解説します。

Webメディアにおける「AIにできることと」と「ビジネスとして価値のあること」の重なりが広い領域に、SEOを目的とした記事のリライト業務があります。

記事のリライトとは

公開済みの記事を加筆・編集し、よりよい記事にすること。古くなった情報の更新やリンク切れのチェックといったメンテナンスや、より充実した情報を提供するためのコンテンツの追加などを行う。

新人がリライトを担当すると、元の記事より質が低下してしまう恐れもあります。なぜなら、現在の記事に不足している情報に気づいたり、逆に不要な情報だと判断したりするにはスキルが必要だからです。

一方で、ChatGPTは新規記事の作成よりもリライトを得意としています。ChatGPTはまっさらな状態からだとありきたりな文章を生成していまう性質があるため、元となる文があるリライトの方が、具体的な提案を期待できるのです。

例として私が以前書いた記事をリライトしてみます。

(1)本文に追記するべき情報がないかチェックする

まずは、本文に追記するべき情報がないかチェックすることから始めてみることをおすすめします。以下は、現在の記事の本文です。

実際の文章をコピーし、プロンプトと一緒に読み込ませます。

以下の文は{記事のタイトル}というテーマの中の{H2見出し}という見出しの中の{H3見出し}という項目について書かれています。

視点それぞれでチェックして、文を評価し、改善点があれば洗い出してください。

###視点

読者の視点

・一般的な言葉で説明されているか

・知りたいことが書かれているか

編集者の視点

・誤字脱字の有無

・適切な情報量か

専門家の視点

・専門用語は正しく使われているか

・追加で伝えるべき知識はあるか

・専門家から見て情報は正しいか

###文以下は、ChatGPTから帰ってきた返答です。

読者の視点: この文は一般的な言葉で説明されており、Kindle出版の予約注文に関連する知識が書かれています。ナマケモノ君とチキン君の対話形式を取ることで、読者が持つかもしれない質問を予測して答えています。しかし、一部読者にとっては、ナマケモノ君やチキン君というキャラクターが誰なのかわからない可能性があるため、これらのキャラクターの説明が必要かもしれません。

編集者の視点: 誤字脱字は存在しないようです。情報量も適切で、必要なポイントが具体的に説明されています。しかし、ナマケモノ君やチキン君の説明がないため、読者が混乱する可能性があります。キャラクターの説明を追加するか、またはキャラクターを削除して情報を直接提供することを検討するべきです。

専門家の視点: 専門用語は正しく使われています。また、発売予定日の72時間前に原稿をアップロードする必要があるという重要な情報も提供されています。ただし、提出期限を過ぎた場合の詳細な対処法やそれに伴う影響(例えば、予定していた発売日が遅れる可能性など)についても触れておくと、より役立つ情報となります。また、データを再度アップロードするときの手順や注意点も触れておくと良いでしょう。最後に、情報が正確であるか確認するために、公式のKindle出版ガイドラインやリソースへのリンクを提供することも考えてみてください。

「キャラクターの説明をする」といった見当はずれのアドバイスもありますが、太字で装飾した「提出期限を過ぎた場合の詳細な対処法やそれに伴う影響」や「データを再度アップロードするときの手順や注意点」などは追記を検討する余地があります。

この手順を踏めば、新人はリライトの内容を自身で考えるだけでなくChatGPTの力を借りることができ、ChatGPTの見当はずれの提案は人間の黙示で除外できるため、相互に補完しあう関係が実現します。

従来は、新人のライターは試行錯誤しながらリライトを進め、その原稿にディレクターや編集者がフィードバックする手法が一般的でした。

ChatGPTを使えば、ChatGPTが案を出し、新人のライターがアイディを取捨選択しながらリライト時の考え方を身につけていけるでしょう。

(2)提案された文を実際に書かせる

執筆の経験が少ない新人なら、ChatGPTの提案をChatGPT自身に書かせて参考にしてもよいでしょう。

たとえば以下のように指示し、執筆させてみます。

専門家の視点を採用します。

・提出期限を過ぎた場合の詳細な対処法やそれに伴う影響

・データを再度アップロードするときの手順や注意点

上記2点の情報を追記し、文を再編してください。▼ChatGPTの出力

発売3日前までに手続きを完了しないといけない

Kindle本予約注文システムには、提出期限があります。

発売予定日の72時間前、つまり3日前までに原稿をアップロードしなければいけません。たとえば、ある月の4日に発売したいなら、1日までが提出期限となります。

重要な点として、提出期限を過ぎてしまうと、本の内容を変更できなくなるだけでなく、予定していた発売日が遅れる可能性があります。このような状況を避けるため、必ず提出期限内に原稿をアップロードしましょう。

しかし、万が一提出期限を過ぎてしまった場合や、提出後に本の内容を変更したい場合は、以下の手順を参考にしてください。まず、発売を一度待つ必要があります。なぜなら、原稿が一度アップロードされた後は、本が発売されるまでその内容を変更することはできないからです。

本が発売されたら、新たな内容のデータを再度アップロードします。ただし、再度アップロードすると、新たなレビュープロセスが始まり、その間、本は販売から一時的に取り下げられることに注意してください。レビュープロセスは数日から数週間かかる場合があります。

レビュープロセスが完了すると、新たな内容で本が再び販売されます。

これらの手順は、必要な場合のみ参考にしてください。理想的には、提出期限を厳守し、余裕を持って原稿を仕上げることが一番です。

提案した内容を単純に追記しているだけなので、精度としては70点程度の出来です。とはいえ、新人にとてはこの70点の足がかりがスキルアップのきっかけになり得ます。

余計な表現を削りつつ文を充実させるようにリライトするのか、枠やトグルボックスを使って補足情報の位置付けとして追記するのか、はたまた記事の最後に「よくある質問」を作ってまとめるのかなど、ChatGPTの発想と人間のノウハウを組み合わせる訓練になるはずです。

(3)構成の追記を提案させる

SEO記事のリライトでは情報を充実させるために見出しの追加を検討します。追記すべき内容がすぐに思いつけば良いのですが、なかなか思いつかないときはChatGPTの知恵を借りると便利です。

参考までに、既存の記事では3つあるメリットを5つに増やしたい場合のアイディア出しをご紹介します。

Kindle出版で予約注文を受けるメリットを5つ紹介したいと考えています。いかに追記する形でアイディアを提供してください。

Kindle出版で予約注文を受ける3つのメリット

1. 出版日を宣言できる

2. 出版に向けたイベントを組みやすい

3. 予約注文の販売状況を宣伝できる追記として以下のようになります。

Kindle出版で予約注文を受ける5つのメリット

・出版日を宣言できる

・出版に向けたイベントを組みやすい

・予約注文の販売状況を宣伝できる

・ランキングに影響を与える: Kindleストアでは、予約注文もランキングに反映されます。つまり、発売前から予約注文が集まれば、ランキングが上がり、その結果として更に注目度が高まり、新たな予約注文を呼び込むことが可能となります。

・著者や出版社の作業計画を立てやすくする: 予約注文により、発売前からある程度の売上予測が可能となり、それによって、マーケティング活動や次の出版計画をより効率的に進めることが可能となります。

自分一人で考えても何も思い浮かばないような場面、とくにノウハウの少ない新人時代にこうしたアイディアがすぐに得られると、成長速度も早まるはずです。

まとめ

今回は、AIをビジネスに活用する方法として、AIを使うことを前提とした業務プロセスで新人を育てることのメリットを解説しました。

「AIに仕事を奪われる」というウワサがあるなか、実際にはAIにできることとビジネスとして価値のあることの重なりはまだまだ大きくはありません。

しかし、AIを使うことを前提とした新人の業務プロセスができれば、従来よりも早く新人が育ち、業務効率も教育コストも改善する可能性はあるはずです。

本記事で紹介したAIを使ったSEO記事のリライトは非常にニッチな分野での活用方法ですが、同様にニッチでありながらも教育コストがかかっている領域も多いことでしょう。

ニッチでありながらも効率化のインパクトが大きい領域にAIを導入してみてはいかがでしょうか。

弊社では、ChatGPTを事業に活かしたい、使い方を相談したいなどのご相談を受け付けております。下記メールアドレスまでお気軽にご相談ください。

株式会社VERSAROC

ライター/プロンプトエンジニア

小橋川 遥(コバシガワ ハルカ)

haruka_kobashigawa@versaroc.co.jp

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?