Love Theme from Spartacusから考える楽曲のアナライズ

Love Theme from Spartacusは皆さんご存知でしょうか。

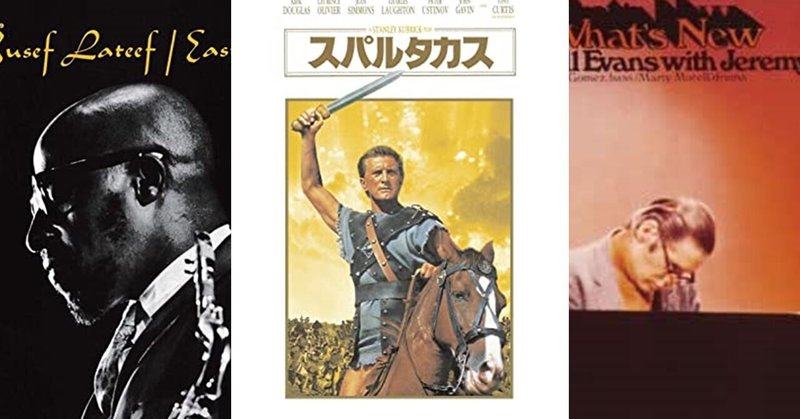

知ってるという方は、おそらくBill EvansやYousef Lateefの演奏で聴いたことがある、ということじゃないでしょうか。

私はこの曲が非常に好きで、好きが高じて出典である映画、スパルタクスを見てきました。

これです。

監督:スタンリー・キューブリック(シャイニングの人)

主演:カーク・ダグラス(マイケル・ダグラスの父)

による、1960年公開の超大作。

コレを見ていて気が付いたことがあるので、今回は"楽曲のアナライズ"という点から話をしてみたいと思います。

※映画スパルタカスのネタバレを含みます。

Bill Evans

Bill Evansのバージョン

多重録音によって作られた、"自分"とのセッションです。

禅の修行のようです。

別バージョンも有名です。

こちらはピアノトリオにフロントマンとしてフルートですね。

いずれにしても、包み込むような優しい演奏であることが分かるかと思います。

Yousef Lateef

Yousef Lateefのバージョン

Bill Evansとは異なり、哀しみを静かに訴えるような、嘆くような演奏なのではないでしょうか。

遠くでなくような、オーボエの音色が印象的です。

二つを比べてみると

随分、印象が違って感じるかと思います。

Bill Evansの方はかなり優しく美しいイメージ。

Yusef Lateefの方は、悲しさを静かに訴えるようなイメージ。

ちなみに、それぞれが収録されているアルバム、Bill Evansのピアノ多重録音の"Conversations with Myself"が1963年リリース、Bill EvansとJeremy Steig(フルート)のアルバム"What’s New"が1969年リリース、Yusef Lateefの"Eastern Sounds"が1962年リリースです。

そのため、Jazzの世界ではYusef Lateef版を原曲とする向きが強いようですね。

言ってしまえば、良くJazz的に演奏されているLove Theme from Spartacusは三次創作ということになります。

ちなみに、明確に語っているわけではないのですが、Soil & Pimp Sessionsの社長も次のようなインタビューを残されています。

最近は様々な音楽家が取り上げているユセフ・ラティーフの名演で知られる『スパルタカス~愛のテーマ』が、ソイル~ならではのバージョンとなっているのも印象的でした。

「この曲を今改めてやれたのも、いいタイミングだったと思います。最近だとNujabesやINO hidefumiさんが取り上げてきて、みんなが知っているこのメロディをウチらがどうやるか、というところで、アレンジは全て元晴(sax)がやったんですよ。ヒップホップのいいところとウチらが得意な3拍子な感じを巧みにミックスしつつ、ライブでの盛り上がりを意識したアレンジで。しかも、途中でユセフ・ラティーフのオーボエのソロを完コピしてトランペットとサックスのユニゾンで演奏することで、オマージュを表現しています」

(http://kansai.pia.co.jp/interview/music/2014-10/soilpimp-brothersandsisters.html)

ただしもちろん、原曲は映画スパルタカスです。

作曲はAlex Northで1960年公開です。

ひとつの原曲に対してまったく異なったアプローチができるのがJAZZの面白いところ!!!!

でまぁ、Bill EvansとYusef Lateefの違いを片付けてしまってもよく、多くのジャズブログがそこでとどまっているのですが、今回は少し異なった角度から考察を深めてみたいと思います。

つまり、Alex Northの原曲もっというとスパルタカスという映画に対して、Bill EvansとYusef Lateefは異なる解釈をしたのではないか?

という点から攻めてみたいと思います。

そもそもテーマやコード進行が異なる

そこで、それぞれのテーマを耳コピしたので、ここに示しておきます。

Bill Evans Ver. (アルバムWhat’s New準拠)

以上のように明らかにテーマやコード進行が異なります。

Bill EvansバージョンではEメジャーに転調していますが、Yusef LateefバージョンではEメジャーに転調することはありません。

Yusef Lateefの最後のフレーズは、Eドリアンが"はまる"ように部分転調を行っています(Eマイナースケールの6度が#するスケール)※1。

それに加えて、ソロにおいてBill EvansバージョンではEマイナーとEメジャーを繰り返してソロをとりますが、Yusef Lateefバージョンは一貫してEマイナーでソロをとっています。

そもそも、構成が全く異なるといってよいでしょう。

そして構成の違いが、優しく美しいBill Evansバージョンと、悲しみを静かに訴えるYusef Lateefバージョンとの違いの根本的な原因だと考えられます。

もちろん、Bill EvansバージョンにもEマイナー、暗いパートがあるのですが、テーマにおいてはイントロ的にテンポを揺らしながら演奏していることに加えて、Bill Evansがテンションを使いながら演奏しているため、それほど暗い印象は受けないでしょう。

いずれにしても大きく構成が異なるため、両者ともに原曲がベースにあると考えてよさそうです。

より正確には、原曲はAマイナーである一方でBill EvansとYusef LateefがEマイナーであることから、Bill EvansはYusef Lateefのアレンジを聞いて原曲を再解釈した、というべきかもしれません。

それぞれの"Love Theme"が表れるシーンとは

以上の構成の違いは、原曲のどのパート(部分)をテーマとして持ってきたのか、という点に起因します。

Bill Evansで特徴的な転調は1:42~です。

Yusef Lateefで特徴的な2カッコ以降の部分は0:37~ですね。

特にこちらは、ひたすら同じモチーフを繰り返す原曲の中で唯一、"繰り返さないパート"を取り入れています。

それでは、それぞれがテーマとして持ってきた部分は映画の中でどのように使われているのでしょうか。

映画スパルタカスではLove Themeはたびたび使用されており、場面に応じて長調のパートと短調のパートが使用されています。

Bill Evansが抜き出したパートが特徴的に使用されているのは、ヒロインであるヴァリニアが主人公スパルタカスに妊娠を伝えるシーン。

スパルタカスは剣闘士養成所を脱走、各地の奴隷を解放して回り奴隷軍を組織することに成功しており、後はもう故郷に帰る旅路を残すのみの状況。

そんな使命もうまくいき、ヒロインと自分の子どもができるというように、幸せの絶頂期に、このBill Evansパートが使われています。

それに対し、Yusef Lateefは最後のシーンで使用されているパートをテーマに持ってきています。

最後のシーンは、ローマ軍との戦いに敗北して磔にされたスパルタカスに、子どもが無事生まれたこと、ヒロインのヴァリニアと子どもが奴隷から解放され自由人になったことを伝えるシーンです。

つまり、ヴァリニアは自由になった喜びはあるものの、それを愛する人と共に享受することは叶わないわけですね。

特にそのシーンでは、ヴァリニアが磔にされたスパルタカスに、

"Oh, my love, my life. Please die, die. Please, please die my love. Oh, God, why can't you die?"

と語っています。

自由の喜びを愛する人と享受できないことに加えて、愛する人の死を願わざるをえない、そんな悲しみもここには存在するわけです。

そんな感情が絶頂になる時に、Yusef Lateefバージョンのあの繰り返さないCパートが使用されています。

なるほどどちらも、"愛のテーマ"が根底にあるシーンであるものの、その愛が持つ意味が大きく異なっています。

Bill Evansパートのシーンでは愛ゆえの幸福が、Yusef Lateefパートのシーンでは愛ゆえの悲哀が、込められているのではないでしょうか。

Bill Evansは"愛のテーマ"の中心に幸せを据えたため、包み込むような優しい演奏をしたでしょう。

逆にYusef Lateefは"愛のテーマ"の中心に愛するが故の悲しみを据えたからこそ、悲しみを静かに訴えるような嘆くような演奏をしたのでしょう。

映画スパルタカスのテーマの一つである"愛"に対する、Bill EvansとYusef Lateefの解釈の違いが見えてきます。

どちらも映画を見たて、それぞれが解釈したうえで"愛のテーマ"を演奏したようにように思います。

コード進行とメロディーの対応関係だけがアナライズではない

以上のように、コード進行とテーマやソロといったメロディーの対応関係の分析ではみえてこないものが、一次ソース=原曲にあたることでみえてきます。

コード進行やメロディーの対応関係をみることで、その曲に対してより"それっぽく"演奏する方法が発見でき、上手な演奏ができるようになることは否定しません。

しかし、元が何を表現した曲で、過去のプレーヤーたちがどのような意味を込めて演奏をしたのかを考え、翻って自分がどのような意味を込めて演奏するのかを考える、そういった営みも、表現芸術としては必要なのではないでしょうか。

できる限り、一次的なソースにあたり、そこに敬意を表したうえでアレンジし、演奏していきたいですね。

Bill EvansとYusef Lateeefを超えて

さて、改めて映画に戻ってみると、スパルタカスの"愛のテーマ"には他の側面があるように思われます。

それは、「決意」と「記憶」です。

というのも、最も特徴的にそれが表れるのは、Yusef Lateeefパートが用いられているラストシーン。

磔にされるあのシーンにおいてヒロインのヴァリニアは泣き崩れることなく、涙を一筋流しただけで旅立ってしまいます(※2)。

こう言ってしまうと薄情なようですが、死を前にしたスパルタカスの遺言、「生まれゆく子どもに、自分がどんな人間で、何を目指したのかを語って欲しい」、これを決意し、スパルタカスに改めて伝えます。

「生まれゆく子どもに、あなたがどんな人間で、何を目指したのかを語って育てる」、と。

次にLove Theme from Spartacusをアレンジするのであれば、この「決意」と「記憶」を"愛のテーマ"の中心に据えることで、また新たな地平を切り開くことができるのではないでしょうか。

(※1)もちろん、議論の余地があります。私個人としては、最後の5小節におよぶB7の所で解決感をできる限り出したくない(逆に言えば、頭に戻った際のEmできっちり解決したい)こと、全体として繰り返しの多い曲でBebop等と違って強い転調感を出したくないことから、以上のような解釈をしました。本文にもあるようにEドリアンはEマイナーの6度が#するだけで、かなり近い親戚です。2カッコの部分にこのスケールを使うことで、全体にEマイナーとしての統一感を保ちつつ、B7で解決感を演出しない演奏が可能になります。

(※2)泣き崩れ、泣き叫んでしまうと、ローマ兵に逃げ出したスパルタカスの妻であることがばれてしまうため、そうできないという事情もあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?