プロダクトビジョンを考える。プロダクトを通じて何を成し遂げたいか?

ほぼ月ブログ第3弾、1ヶ月に1回くらいと言いながら結構高頻度で書けているので調子が良い。

今回は勉強ブログ。今自分が携わっている役割において学んだことや調べたことをまとめていきたいのでやっていく。HERPのプロダクトビジョンについてではなく、プロダクトビジョンについて調べた知見をまとめた記事。

なぜこのテーマ?

最近はHERP Hireサービス責任者という役割をメインで担っている。

HERP創業からは開発とビジネスを行ったり来たりしているが、前のQ始め(3月)から現在までは開発側に時間を使っている割合が増えている。

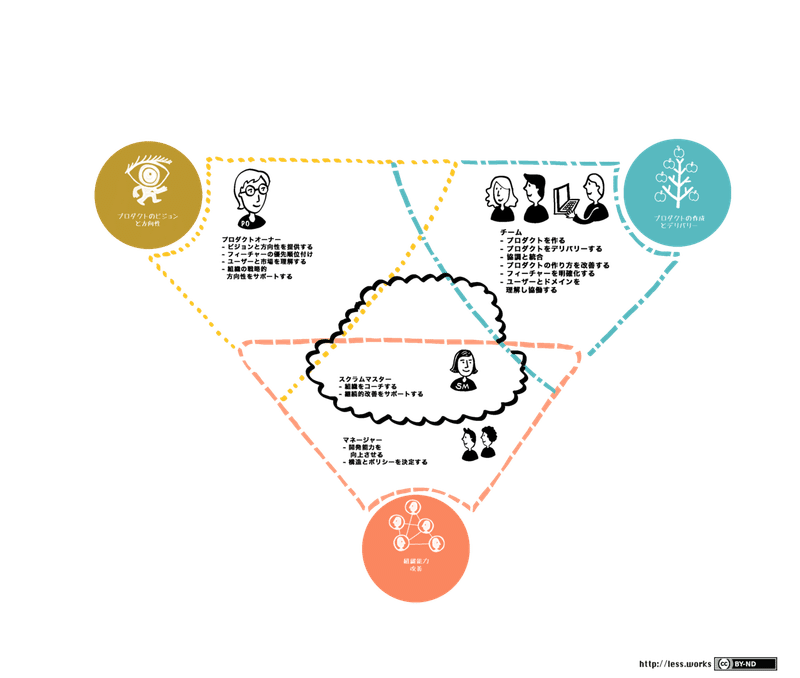

HERPではLeSSというフレームワークを4ヶ月ほど前から導入・活用して、絶賛試行錯誤しているが、その中でプロダクトオーナーの役割をやっている。

そのプロダクトオーナーの仕事の1番上にビジョンと方向性を提供するという仕事がある。(下の図参照、文字がちっちゃいよ)

前のQでは足元の開発での進捗を生むことにフォーカスしていたが、前のQから足元うまく回ってきた感覚があり、より先を見据えた開発を進めていきたいというモチベが組織としても高まってきている。

そこでビジョンと方向性を提供するという仕事の重要性が高まってきた、かつ現状は特にビジョンの提供があまりできていないと感じている。

結果、今回のテーマ(プロダクトビジョン)にたどり着く。

まさに自分自身試行錯誤中のテーマなのでひたすら調べて考えたことを整理していきたい。結果調べたことをひたすらまとめて終わった。

ちなみにプロダクトビジョンにフォーカスしてまとまった文書は意外となかった。

調べたこと

・プロダクトの目的・プロダクトビジョンとは

・プロダクトビジョンの位置づけ・他概念との関係性

・なぜプロダクトビジョンが大事か、何に影響するか

・良いプロダクトビジョンにするための時間軸や要素

ちなみにプロダクトという言葉は広めに捉えて使っている。

サービスとプロダクトを分けて、どういう期待をされているかや人的サービスなど含めてサービスだよね的な言葉の使い方をすることもあるが、自分の中ではそこでいうサービスくらいの意味でプロダクトという言葉を使っている。

「顧客に価値を提供する体験全て」くらいの広い意味でプロダクトと呼んでる。

プロダクトの目的・プロダクトビジョンとは

そもそもビジョンとは何か。以下weblioより

ビジョン(vision)とは、「見る」「見通す」といった意味合いをもつ英語由来の表現であり、日本語としては主に「将来の見通し」「未来像」「構想」といった意味で用いられる語。

日本語の「ビジョン」は、主にビジネスシーンにおいて、(会社や事業が)この先どのような成長を遂げるか、将来のどの時点でどのような成長を遂げているか、という未来像を指す語として用いられる。事業におけるビジョンとは、具体的かつ現実的な計画を根拠とし、「目標」や「理念」を目指して掲げられる、展望であり、実現可能な理想像である。

プロダクトビジョンについて当てはめると、

プロダクトがどのような成長を遂げるか、将来どの時点でどのような成長を遂げているかという未来像 となる

各記事での定義

「プロダクトとは何か」から考える、プロダクトマネージャーが身につけるべきスキル

ビジョンとは、そのプロダクトを用いて作り出したい未来の世界観のことである。

How to define a product vision(with examples)

A product vision describes the future state of a product that a company or team desires to achieve. You can also define that future state as: a goal.

プロダクトビジョンは、これから開発するプロダクトの実現される将来の状態を描いたもの

大体同様のことを書いている。上記を踏まえて、個人としては以下意味で使っていきたい。

プロダクトビジョン=プロダクトを通じて成し遂げたい将来像

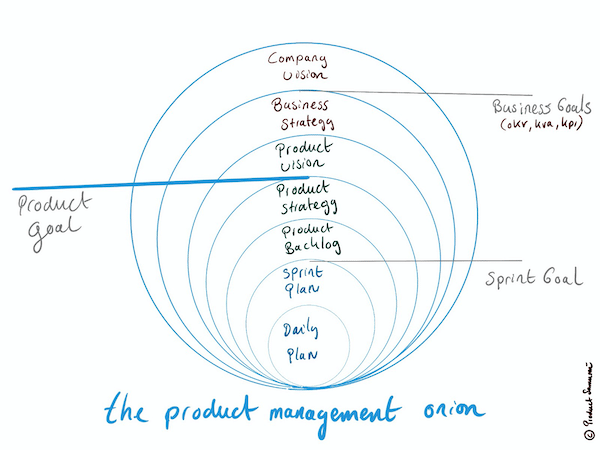

プロダクトビジョンの位置づけ・他概念との関係性

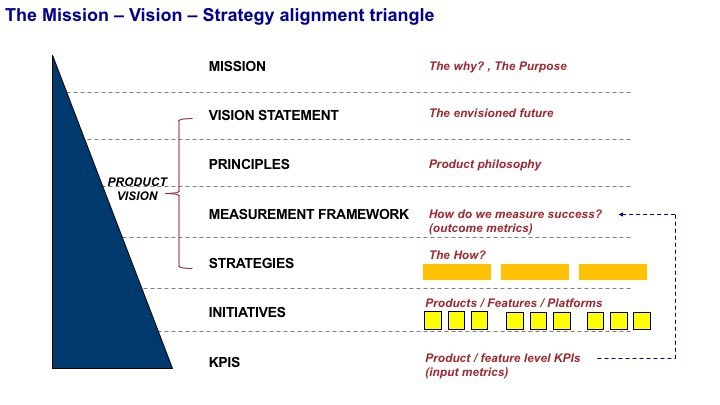

プロダクトビジョンは企業のミッションとどういう関係性で整理されるか。

以下記事の図がシンプルでわかりやすかった。

企業のビジョン、戦略がありそれに紐づいてプロダクトのビジョン・戦略が落ちてきている。

ここまできれいにトップダウンで本当にやりたいことから実行まで落とせるかは別問題だが。(本当にやりたいことから会社で起きる全てを一貫させられるか、という論点は別途考えたいテーマではある。経営者の力量はここに表われるのかもしれない)

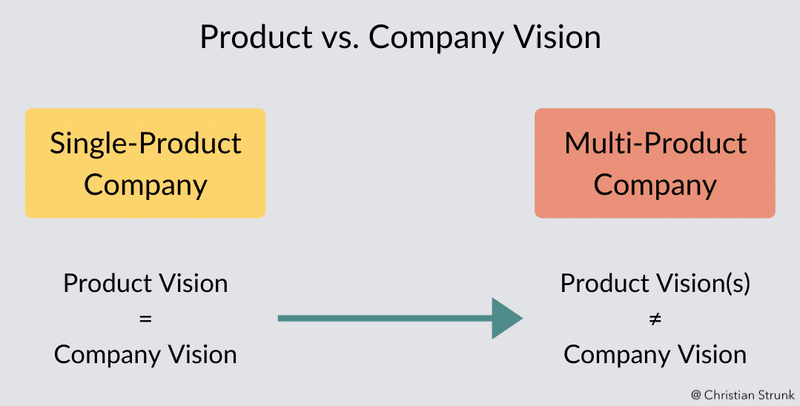

1つのプロダクトの会社ではプロダクトビジョンと企業ビジョンはイコールで、複数プロダクトを提供する場合は企業ビジョンと異なるよとされている。(https://www.christianstrunk.com/blog/product-visionより)

HERPの場合、HERPシリーズを1つのプロダクトとして捉えるかどうかがポイントになる。

現状のHERPでは、HERPシリーズを1つのプロダクトとして捉えたビジョンを企業ビジョン=プロダクトビジョンとしておき、個別のプロダクトのビジョンを別途設定するという位置付けがよいかもしれない。

プロダクトビジョンがなぜ大事か

では目的や目指したい状態が言語化されると何がいいか?

EMPOWERDより

・顧客に集中できる

・プロダクト組織にとって「北極星」の役割を果たし、それにより、社員一丸となって達成を目指す目標の共通理解が得られる

・普通の人が刺激を受け、並外れたプロダクト をつくり出せるようになる

・仕事を有意義なものにする

・顧客の問題を解決するために役立つと思われる

・エンジニアリング組織に対しニーズに対応できるアーキテクチャーを確実に用意できるように、これから数年間に何が起こるかの指針を与える

・チームトポロジーの主要な推進力になる

INSPIREDより

主な目的は、ビジョンを伝え、製品開発チーム(そしてステークホルダー、投資家、パートナー、および将来の顧客)がそのビジョンの実現を手伝いたくなるように動機づけることだ。うまくいけば、製品ビジョンは最も効果的な人材募集ツールの1つになるし、チームのメンバーが毎日働きに来る動機づけにもなる。有能なエンジニアは刺激的なビジョンに引き寄せられる。何か意味のあることに取り組みたいからだ。

プロダクトの提供は何かしらの目指したい状態や目的があるから提供するはずである。だからこそ目的を言語化しよう、言語化することでそれを達成したい人が集まりやすくなるし達成しようと思える。シンプルに成し遂げたいことを成し遂げるために目的を言語化しようという話ではないか。

個人的には特に人を集める、人を動かすが主要な効能だと思っている。

よく語られるやつでいくとこの辺りの話がわかりやすくて好き。

船をつくりたかったら、海の魅力語れよの話

船を造りたかったら、人に木を集めてくるように促したり作業や任務を割り振ることをせず、はてしなく続く広大な海を慕うことを教えよ。

(If you want to build a ship, don't drum up the people to collect wood, don't assign them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea.)

3人の石切職人の話

旅人は、ある村を訪れました。

村では、三人の石切職人が、作業をしています。何やら、大きな建物を建築しているようです。

旅人は尋ねました。

「あなた方は、何をしているのですか?」

一人目の男は答えました。

「カネを稼いでいるんだよ」

二人目の男は答えました。

「私は、国一番の石切職人になるために、技術を磨いているのです」

三人目の男は答えました。

「私は、村人の皆さんの憩いの場所となる、教会を建築しているのです」

その他ビジョンを決めて何が起きるか

ちなみにビジョンを決めると何が起きるか、以下はこの記事で紹介されていた主に企業ビジョンについての考察記事は面白かった。

まず、このミッションとかビジョンというやつ、実はものすごく企業の得意・不得意に影響を与える。プロダクトの作りにも甚大な影響を与える。加えて、新規事業への投資にどうやっても逃げられない制約として存在している。(なのに多くの人がそんな厳しい制約だと思っていないフシがあるのが面白いところである)

ソニーはあれだけ金融事業に助けられているのに、なぜGEみたいに金融の会社にならなかったのか。それはソニーの設立趣意書に書かれている通り『自由闊達にして愉快なる理想工場の建設』を目指したからである。意識せずとも無意識的に刷り込まれている信念である。エレキ(電機事業)はソニーの心臓であり、創業事業であり、アイデンティティなのだ。きっと。面白いモノを作り出さなければならない。モノはタンジブルなものだ。

良いプロダクトビジョンとは

それではプロダクトビジョンがプロダクトビジョンとしての効能をより果たすためにはどうあるといいのか。

特に以下を調べた。

・時間軸はどうあるといいか

・要素として何が含まれるといいか

・どうアウトプットするか

プロダクトビジョンの時間軸

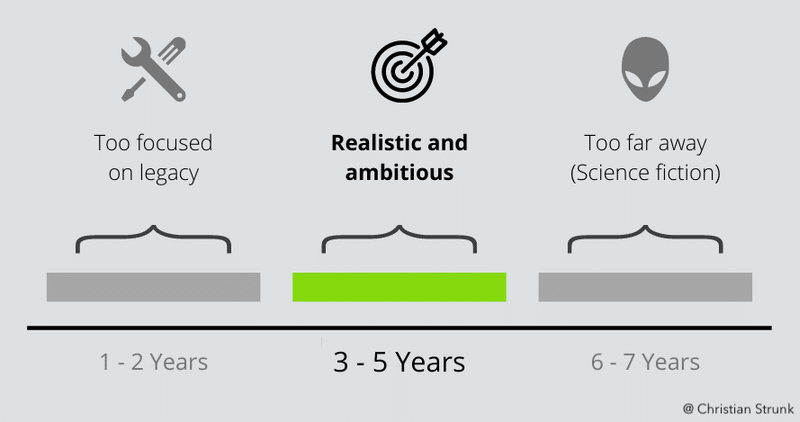

なぜ?はあんまり書かれてないが、3-5年くらいが推奨されていた。

まぁ確かに今の自分たちの組織的にもそのあたりの時間軸で切り取ったゴールは組織を前に進めること、人を集める・モチベートすることに有効に働きそうな感覚はわかるっちゃわかる。

これ、3-5年後くらいの未来を求めて働きたい、それくらいのスパンの未来にモチベートされる人が多いという話なのかもしれない?

もしくは可能な限り時間軸は長いに越したことはないが、半年後1年後くらいまでは考えることが多いから、もう少し先まで考えようよというメッセージを伝えたい人が多いのか。

INSPIREDより

製品ビジョンは、だいたい2年から5年ぐらいの間に実現しようと考える未来を描いたものである。ただし、ハードウェアやデバイス中心の企業では、その期間が通常5年から10年になる。これは、企業のミッションステートメント(企業理念)とは違うことに注意してほしい。ミッションステートメントの例を挙げると、「世界中の情報を整理する」、「世界をもっとオープンにつなげる」、「誰もが、いつでも、どこでも、何でも買えるようにする」などだ。ミッションステートメントはわかりやすいが、それを実現するプランについては何も語っていない。それを語るのが製品ビジョンの役割である。また、製品ビジョンは決して仕様書ではない。ストーリーボードや、ホワイトペーパーのような文書、ビジョンタイプと呼ばれる特別な種類のプロトタイプなどの形をとった、説得力のある未来像である。

How to define a product vision(with examples) より

3-5年が近すぎず遠すぎず、理想とされている。

プロダクトビジョンに含まれるべき要素・アウトプット方式

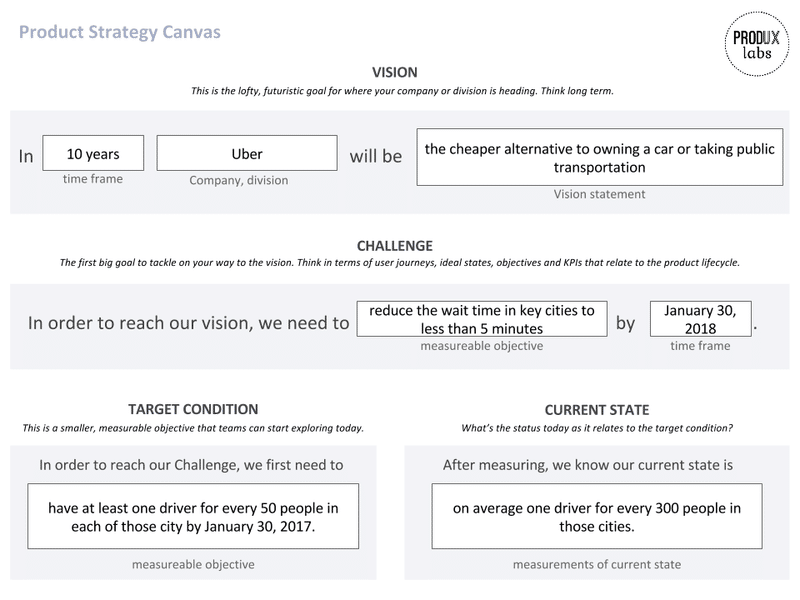

ビジョンだけではないが、このUBERの例は分かりやすく、North star metric的なものも示されていてサービス開発を前に進めることに寄与しそうに感じた。

ビジョンを表す文書だけではなく、指標や戦略もいれると良いよという説もあった。

その他紹介されていたビジョンテンプレートやフレームワーク

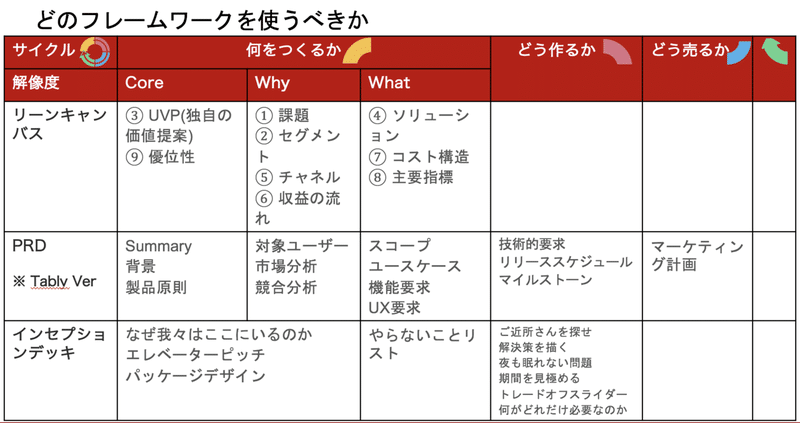

・小城さんの資料で紹介されていたフレームワーク別の要素

・How to define a product vision(with examples) で紹介されていたテンプレート

3つ目がシンプルで使いやすそう

・We believe (in) a [noun: world, time, state, etc.] where [persona] can [verb: do, make, offer, etc.], for/by/with [benefit/goal].

・To [verb: empower, unlock, enable, create, etc.] [persona] to [benefit, goal, future state].

・Our vision is to [verb: build, design, provide], the [goal, future state], to [verb: help, enable, make it easier to...] [persona].

その他 プロダクトビジョンの原則(INSPIREDより)

1. WHYから始める

2. 解決策ではなく問題に恋をする

3. 臆病にならずに大きな視野でビジョンを考える

4. チームを混乱することを恐れない。あなたがしなくても誰かがそうする

5. 製品ビジョンは人の心を揺さぶらなければならない

6. 関連性があり意味のあるトレンドを見つけ出し、取り入れる。

7. パック*がある場所ではなく、パックが向かっているところに滑って行く。

8. ビジョンには頑固で、ディテールには柔軟でいる。

9. どんな製品ビジョンも信じて賭けることだと考える。

10. 絶え間なく、粘り強く説得して回る

まとめ・感想

かなり調べてみました、いかがでしたか?系記事になってしまった。

特にまとめとかは書こうと思っていなかったが以下にポイントをピックアップした。

リサーチまとめ

・プロダクトビジョンとは、プロダクトを通じて何を成し遂げたいかを言語化したもの

・会社のミッション・戦略が前提となり、プロダクトの戦略・優先順位の前提となる

・プロダクトビジョンを言語化することでプロダクトを通じて本当に成し遂げたかったことを達成しやすくなる

(人を集める・モチベートする、顧客に集中できる、優先順位の判断軸になる)

・3-5年後の時間軸で書くのが良いとされがち

・ビジョンを表す言葉だけでなく、目指したい時間軸と指標や大事にしたい考え方などを複合的に組み合わせることで本来の目的を果たしやすくなる

感想

プロダクトビジョン、プロダクトを提供するからには何かしら成し遂げたいことはあるはずである。

ただ

・抽象的な概念であり、わかりやすい言語に落とし込むことが難しい

・プロダクトビジョン、という枠でわざわざ定義していないことが多い

・宣言するのが怖い

などのハードルがあって、結果として定義していないところは多そう。

個人的には、正解を出すのではなくあくまで仮説であるということを意識することが大事だと思う。常に模索していく活動であり、やっていく中で見えていく未来が変わるはずだからビジョンもアップデートされるはず。その時その時で携わるメンバーが信じられるかどうかが大事ではないか。

だから間違いなどはなくて、まずは言葉に落としてみるしかない。

良いビジョンかどうかは個人的には以下の3つの問いを元にみようと思う。

1. 書いたビジョンは提供主体が本当に成し遂げたいことか?

2. 人をワクワクさせられるか、刺激的で魅力的な内容か?

3. 目の前の仕事の役に立つか?(優先順位判断など)

HERPのプロダクトビジョンは絶賛言語化中(第一版としては言語化してこれから社内で会話を進めようとしている)なのでまた世にオープンにできるようになればしていきたい。

(追記)自社のプロダクトビジョンについて記載した記事。

次はNorth star metricについて書きたい。

metricsではなくmetricであることがポイントです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?