限界アラサーキャリア相談003:上司の期待に応えようとする仕事はなぜうまくいかないのか?

ハロウィン🎃どうでしたか。いまいちどういう関わり方をするのが正解なのかわからないイベントですよね。魂のレベルが試されているというか…

さて、今回いただいた投稿はこちら。

はい。とてもよくわかります。これについてはずっと書きたいと思っていたことがあるので、少し長くなりますが一生懸命書くので、できれば最後まで読んでください。

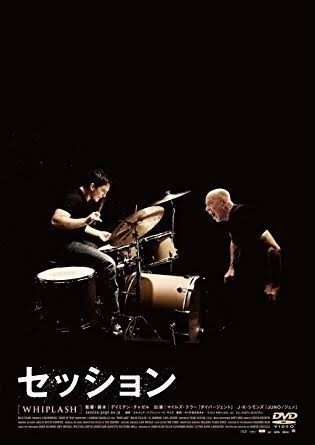

映画「セッション」を観たことはありますか?

最初に関係のない話をします。でもそのうち関係するので我慢して読んでいただけると嬉しいです。lalalandの姉妹作、同じ監督が作った「セッション」という映画を観たことはありますか。

なければ、これ以降、下にスワイプすることをやめて、まず映画を観てください。Netflixにもありますから。

観ましたか?

そんな時間ねーよ!という忙しい方のために、簡単にあらすじも書いておきます。

ざっくりいうと、この映画、超スパルタのエリート師匠とその弟子の話です。

そしてこの映画、超エース級の上司の下で働くことになってしまった人はメンタル面で学ぶべきポイントが多い内容だなと僕は感じました。

簡単にあらすじを話すと、プロのジャズドラマーに憧れる主人公がジャズ界の巨匠に弟子入りして、師匠に認められらるために文字通り血の滲むような努力をするのですが、これがなかなか上手くいかない。

がんばればがんばるほど空回りして、劇の後半、ついに主人公は完全に挫折してしまいます。

しかし、劇が終わるラスト10分、ある事件をきっかけに、この主人公がブレイクスルーを起こします。

「上司の期待に応えようとする仕事」はそもそもなぜよくないのか?

なぜ、いきなり映画の話をしたのか。

それは、この映画がそもそもどうして上司の期待に応えようとすることが良くないのか?ということについて、とてもよく説明してくれているエピソードのように思えたからです。

どうして良くないのでしょうか?

それは、上司の期待に応えるために挑んだ仕事では、あなたのアウトプット(映画で言えばLIVE、仕事で言えば成果物)がとても平凡なものになってしまい、めぐりにめぐり、結果チーム全体のパフォーマンスを限定的にしてしまうリスクをはらんでいるからなのではないか、と僕は思います。

どういうことでしょうか?以下、具体的な話をします。

見てください。pptが普段いかに人の絵心のなさを補完してくれているかがわかるこのチープな画を。映画の前半、つまり主人公がくるくると空回っている時、いったいなにが起こっているのか?僕はこのように見えました。

① コーチが「こうしろ!」と指示を出す

② 主人公が(こう…?こんな感じ…?)と探りをいれるような演奏をする

③ コーチは自分の予測の域を出ないサウンドに無自覚だけどストレスを感じてイライラしてくる

④ コーチがだんだん暴力的な気持ちになってくる

⑤ コーチからのビンタ・怒号・罵声の発生

⑥ 主人公は辛くなりさらに焦る・まわりが見えなくなる

⑦ 周囲のあいつなにやってんだ?という視線の発生

と、この悪循環が発生するわけです。そしてこのサイクルに陥った人間はどうなるか、周囲が見えなくなり、非常に限定的な視野・世界観の中で、パフォームしようとします。

すると周囲からどう見えるか?「あいつ、なにやってんだ?」「頑張ってるけど、なんかちょっと残念な人だよね(笑)」と、こうなります。

仕事でもだいたい同じこと発生しませんか?

これ、優秀な上司であればあるほど、彼らは自分自身を含むチーム全体のパフォーマンスが最大限に発揮される状態を目指す、という点がポイントです。

なので、自分の予想の範囲にしかならない部下のアウトプットを見ると、それが自覚的、無自覚的いずれであったとしてもシナジーのなさにうんざりし、退屈さを覚え、ストレスを感じてしまうというのが僕の仮説です。

部下からしたらたしかに、上司の指示通りやっているはず…なのになぜかみるみる上司の機嫌が悪くなってしまいには怒られる…そして周囲からは見放される…上司の期待に応えようとすればするほど、そんな残念そんな状態が逆説的に作り出されていくメカニズム。

だから、上司の期待に応えようとする仕事の仕方は良くない、のです。

必要なのはLIVE(仕事)をどのようにしたいのか?を考える主体性

上司ではなく、顧客のためになるパフォーマンスをするために、あなたが獲得すべきもの、それは「主体性」です。

自分がどうしたいか、どうすればよいと思っているのか、これを考え、考えたことを実行し続けること、これに他なりません。

映画ラスト10分、ある事件をきっかけにして、ブレイクスルーを遂げた主人公は突如として師匠の指示を完全に無視したキレッキレのビートを刻みだし、ウッドベースを持ったメンバーにこう伝えます。「合図する!キャラバン(曲名)だ!……スリー・ツー!」

突然の弟子の反逆に戸惑う師匠ですが、この弟子の捨て身ともいえる渾身のビートは徐々に師匠のアーティストとしての魂を呼び起こして行きます(ここは映画の解釈なので所説あると思うのですが、僕にはそう見えた…という話です)。

また、チープに図解します。

① 主人公の「オレの好きにやらせろ!もう知るかボケ!」という覚悟・主体性の発生

② 主体的な主人公から放たれる挑戦的なサウンド・ビードの発生

③ (挑戦的でええやん…)という新しいインスピレーションの発生

④ 師匠の中の心境の変化・バイブスの高まり

⑤ バンド全体・会場全体を巻き込むカタルシスの発生

主人公は師匠の顔色を完全にシカトし、「お前が俺にあわせろ」というマインド、自分の意思を持ってプレイすることで、初めて会場をコントロールする全能感、そしてカタルシスの循環を発生させることに成功するわけです。

主体性はどのようにして身に着ければよいのか?

では主体性はどのようにして身に着けるのか?

これはオイオイ、ここまで読ませておいてそれかよ、と言われるかもしれませんが少なくとも僕の知っているやり方は1つしかありません。

他の人間を上回る勉強、即ちインプット、そしてインプットした内容を自分の身体を通してアウトプットしていく、この繰り返しを高速でやり続ける。これです。

よく考えてみてください。例えばあなたがバンドの中で、LIVEで存在感を出したい!と思った時、何をしますか?参考にすべきバンドの音源を聴き漁り、そしてそれをマネしようとしませんか?

仮にスポーツの試合で存在感を出したい!自分が試合の流れを決めたい!と思ったどうしますか?プロの試合をたくさんみて、マネしようとしませんか?

結局のところ、これしかないのです。他にあったら教えてください。

仕事であれば、顧客について、上司・他のメンバーを圧倒する情報量をインプットし、そしてそこから得た情報からこうしたら顧客の事業はよりよくなるのではないか?という仮説を作り、それを試す。これの繰り返し。

よく「仮説を持て!」と偉い人達が言うのは、仮説を持つことは主体性を持つための一番の近道にほかならないからではないか、と僕は思います。

・顧客の事業・競合に関する本を読み漁る

・顧客や顧客の競合に関するニュースを誰よりもはやくキャッチする

・世に出回る技術で使えそうなものを収集して使い道を考える

・有識者と話して討論する 等等

具体的な行動としてやれることはたくさんあります。それぞれ、1カ月にどの程度やるのか?を目標にして定めて動けば、1年後、あなたは誰もが一目おくエースプレーヤーになっている、かも?