【脱ニワカ】 今更カゲロウデイズをまとめてみたら懐かしすぎて泣けてきた。

「8月15日の午後12時半くらいのこと」、何をおもいうかべましたか。

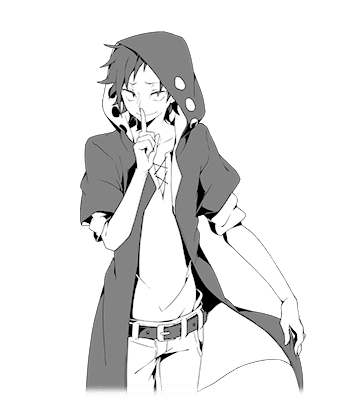

蒸し暑い、蝉、陽炎、公園…ここに加えてイヤホンとフードパーカーを連想したあなたとは気が合います。

今回特集するのは無限ループする ”夏” と "目” をテーマにしたライトノベル原作のアニメーション、#カゲロウデイズ について書いていこうと思います。

今回は音楽をめちゃめちゃ紹介します。ぜひ紹介する音楽をイヤホンで爆音にして聞いてくださいな。

話

カゲロウプロジェクト、通称カゲプロという名前でスタートしたこの企画は小説家、脚本家の じん(自然の敵P)がプロデュースしたもの。

このプロジェクトの面白いポイントは 曲 が原作になっていること。

ボーカイロイドという機械に文字を読み上げ、曲をつけ、歌わせることによって生まれた日本の新しい文化「ボカロ」

その歴史を語るにあたって絶対忘れてはならないのが「カゲロウプロジェクト」という壮大なプロジェクト。もう10年以上前の話だけどね。

この話は2011から2012にかけ、彼がリリースした曲を軸にストーリー展開しています。

最初にアップロードしたのは「人造エネミー」という曲。

この曲を機に、Twitterのリプでつながった「しず」というイラストレーターと第二作目「メカクシコード」を発表。そこから「目」に注目した、長編物語を本格的に作り始める。

そして物語のベースとなる曲は「チルドレンレコード」

子供たちの反逆の歌。僕の人生の曲でもあります。

ここの曲を聞けばこのプロジェクトのだいたいのシルエットを捉えることができるでしょう。

この曲は最後にURLを貼るのでぜひみてくださいな。

目

さて肝心のストーリーについて。

先述したようにこの話は 目 にまつわるお話になってます。日本には目にまつわる諺がいくつかありますよね。

それらがこのアニメのキャラクターは目にまつわる能力を駆使し敵に立ち向かいます。例えば

・目を奪う

美しさや素晴らしさなどの魅力で惹きつけ、それ以外のものが目に入らないように夢中にさせるさま。

・目を盗む

人に見つからないように、こっそりする。

・目を凝らす

じっと見つめる。

・・・といった目にまつわる諺を能力に持つキャラクターたち。

ただ登場人物は自分たちの能力をよく思っていません。

「目を奪う」その子は何をしても目立ってしまい平凡な生活をすごせない。

「目を欺く」その子は嘘を吐きすぎたせいで本当の自分を見失ってしまう。

「目を凝らす」その子は出来事の焦点が自分だけにあたり、自分が助かり誰かが死んでしまう。

そんな彼らの運命が絡まったのはとあるアジト。そして誰かの「目」を誰かの「目」が補うように個々が助け合い様々な困難に立ち向かう。それが「メカクシ団」なのです。

↑メカクシ団の曲 メカクシコード

ネタバレになるので誰がどんな能力を持ってるかはぜひご自分でお探しくださいな。

曲

そして、目と同じくらい大事なのが曲。

曲がキャラの世界観を表しているといっても過言ではありません。

ここで僕の推しキャラを紹介させてください。

カノ君です。僕がフードと有線イヤホンをいまだにかっこいいと思ったのは紛れもなくこのアニメのせい。本音を隠して生きてる自分カッケェ!って思ってるのはこのキャラクター、カノのせい。ストリートの独特の汚さとアートが好きになったのもカノのせい。かれが今の僕を良くも悪くも作ってしまいました。

彼の性格は… と述べていきたいのですが、曲聞いてください。彼の性格と苦悩がよく現れてます。ドラムがさいっっこうに最高です。

夜咄(よばなし)ディセイブ

そのほかにも、親友の自殺により高校中退後ニートとなった しんたろー、プライベートすら味わえなくなった人気アイドル モモ、

あなたに重なるキャラが絶対います。

そして「カゲロウデイズ」もヒビヤという男の子の身に8月15日におきた”あの日”を表した曲です。小6のまだYouTubeがそこまで大きくない時、友達に勧められ聞いたこの曲。大好きです。

・・・・

さて、今回は2001年あたりに生まれた少年少女がキュンキュンする幻の名作であり青春の代名詞、厨二病量産機、カゲロウデイズについて書かせていただきました。

すでに10年以上前になるこのプロジェクト。それっきりか…と思った矢先に

前も言いましたが、カゲロウデイズの新作もいい形でお届けできるよう、毎日作品と向き合っています。

— じん (@jin_jin_suruyo) August 15, 2020

頑張ります。早く出したいですほんと。

やばすぎる。

あの頃小学生だった僕らはもう二十歳になろうとしています。

これからもフードを深く被り、イヤホンをつけ、厨二病を永遠にこじらせて生きるつもりです。恥じらいなんてありません。

お待たせしました。みなさんイヤホンの準備はよろしいでしょうか。

では最後にお楽しみください。僕らの青春歌「チルドレンレコード」

K.

↑公式ホームページ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?