リィン・シュバルツァーの心理分析後編~絶え間ない自己実現 軌跡シリーズ~

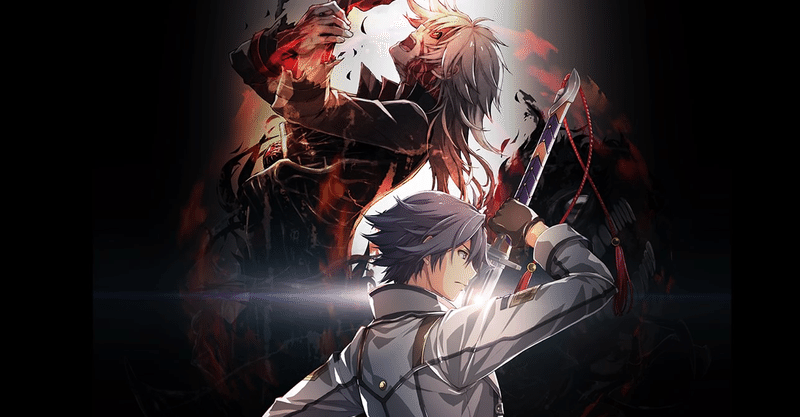

「だが──悪いな。ここから先は《人》の時代だ」

本稿は、【リィン・シュバルツァーの心理分析前編~リィンの存在証明 軌跡シリーズ~】の続きであり、軌跡シリーズ 閃の軌跡の主人公リィン・シュバルツァーの旅路をもとに、彼の《自我》《無意識》などを心理考察する記事となっています。

※本稿は軌跡シリーズの《創の軌跡》までのネタバレを含みます。

全編目次

前編

0.前提条件、ゼムリア大陸と帝国の文化

1.自我確立を阻む『浮浪児』

2.《心》にとり憑くリィンの影

3.己を片付くる《剣》と《仲間》

4.表裏一体、合一する意識と無意識

5.偽りの英雄、偽りの自分

後編(本記事)

6.牙を剥く無意識と鬼気

7.閃の軌跡Ⅲの旅路に見る、帝国対世界の二律背反

8.縁起~お前の《名》を取り戻す~

9.鬼気解放と仲間たちの関係性

10.幸せになるためには

11.二律背反を受け入れる~リィンの自己実現~

6.牙を剥く無意識と鬼気

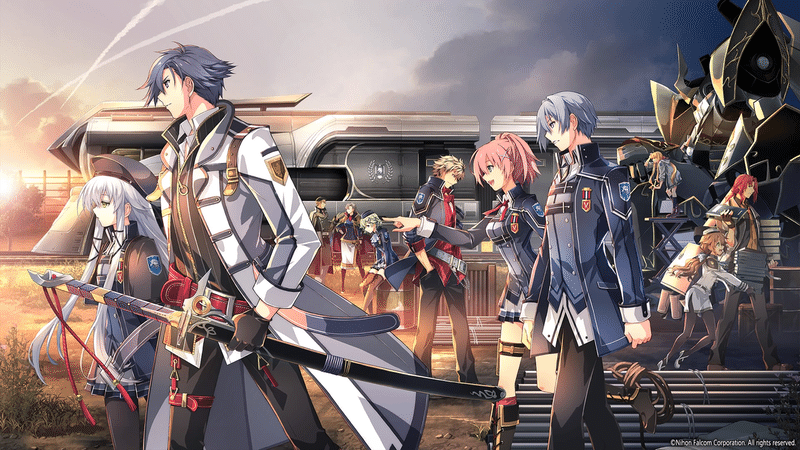

七耀歴1206年。リィン・シュバルツァー再始動の時。

今度は自身が教官となって、トールズ士官学院第Ⅱ分校の生徒たちと向き合っていきます。

この頃、先に述べたように、リィンが対立する存在は《父なるものへの感情》《貴族対平民》から、《実父オズボーン》へと変化していきます。さらに虚構の英雄として、《帝国対世界》にすら向き合わねばならなくなった、とも言えるかもしれません。

そんな状況のなか、新たなⅦ組が象徴するものは旧Ⅶ組の『帝国内の二律背反』からさらに進んでいきます。

・本土と属領の葛藤に揺れるユウナ。

・皇族と家臣、貴族と平民よりも遠い関係を担うクルト。

・ミリアム以上に、人間存在としての意志を育むアルティナ。

・帝国の闇たるハーメル、帝国人全体の罪に向き合うアッシュ。

・千の陽炎にて、帝国と大陸の全てを繋ぐミュゼ。

『帝国の枠組みを超越した規範』に立ち向かう新Ⅶ組です。

これらの葛藤を、教官として、そしてやはり重心として受け止めるリィン。彼にとって、《帝国対世界》の二律背反は《平民対貴族》のそれよりも、当然大きな課題となる。旧Ⅶ組時代に自分の存在を見つけたとしてもなお、動揺は大きい。

それだけ精神的に揺さぶられれば、1度は制御した無意識の破壊的衝動=鬼の力も、再びリィンに牙を剥いてきます。

そんな中リィンたちが閃の軌跡Ⅲで目の当たりにした現実を、次の項目で簡単に振り返っていきます。

7.閃の軌跡Ⅲの旅路に見る、帝国対世界の二律背反

新Ⅶ組の実習は、ほぼすべてが結社の実験に対する防衛でした。ですが、彼らの心に与えた影響は、帝国と言う存在が周囲に振りまいてきた闇、現在まだ解決し、受け入れることのできない《影》の部分を見てきていると思うのです。

サザーランド州で14年前に生じた《ハーメルの悲劇》は、質実剛健を是とする帝国人の自我意識を矛盾という形で崩壊させかねない、悪夢の所業です。リィンたちはけろっとしていたように見えても、実際彼らも帝国人である以上『帝国とその一部である自分の規範を崩壊させかねない』この悲劇を、簡単に受け止められたとは思えないのです。

クロスベルでは現在進行形の帝国の闇、つまり併合された属州民の帰属意識が上がりました。経済的には豊かになったとしても、そもそも『自分たちは何者なのか』という葛藤。帝国の支配を受け入れる者、否定する者、そもそも舞台にすら上がれない者。そんな人たちの思念の集合が寄り集まって、ユウナの「私たちのクロスベルを、返してよ」という言葉となり、新Ⅶ組の面々特にリィンに絡みつく。

ラマール州では、衰退しつつある貴族の行く末に焦点が当たります。これはそのまま、『オズボーンが成し遂げた帝国内の《相反する者の統合》において、生まれ変わる側がどう受け止めるか』になる気がします。実際のところ、メタ的にはここから鉄血側が敵になり多数の貴族が味方になるので、一概に《衰退》とは言えないのですが。

過去の罪、現在の歪み、統合への反発。それらを経た先にある帝都実習は、まさにそれらの歪みが指向性を持って向かう先、《共和国の隠密部隊》に向かっていきます。

8.縁起~お前の《名》を取り戻す~

《トールズ士官学院Ⅶ組 リィン・シュバルツァー》という枠組みを確定してもなお、さらに大きな枠組み《帝国対世界》の中では適応できていないリィン。彼は仲間の支えもあって何とか『表と裏の連動を突き止める』という標を掲げますが、閃の軌跡Ⅲの終盤、再びリィンの自我が脅かされる事件が起こります。大切な仲間であるミリアムが、名もなき黒の聖獣に殺されるのです。

その怒りによって暴走するリィンは、閃Ⅳにおいて己の存在をなくし、名前もなくし、まさにミリアム=Ⅶ組の一部=自分を欠いた状態だったのです。そうして自分の自我の制御が利かなくなり、一度取り込んだ無意識=影=自分が受け入れられない鬼の力が、さらに暴走した状態で顕現したのでした。

ところで、リィンにとって「Ⅶ組が自分という存在と等しい存在だった」というのが今までの考察ですが、それは他のⅦ組メンバーにとっても同じだと思います。現に、旧Ⅶ組もまたリィンという重心を失って意気消沈していたのですから。

《重心》というのは、身体の《姿勢》を保持するうえで重要な要素となります。それを失ったⅦ組は、そもそも姿勢や目標を絶たせることができなくなった……ということができるかもしれません。

ただ、物語は落ち込むⅦ組を待ってはくれません。彼らは重心がいなくとも、立ち上がらなくてはならないのです。

そんな新旧Ⅶ組(アッシュ・ミュゼ・クロウ・ミリアムを除く)を奮い立たせたのが経験の浅いユウナと言うのは、結構納得が言ったりします。

旧Ⅶ組の面々にとってのリィンは同級、同列の存在でした。彼らは己の二律背反と向き合う中で、主にリィンをはじめとする仲間たちと『一緒に』立ち向かい、解決してきました。

対し、新Ⅶ組にとってのリィンは重心であると同時に、指導者でした。多かれ少なかれ目標と仰ぎ、《乗り越える存在》、疑似的な親のような存在です。

『人間は一人前になるためには、内的に、象徴的な《親殺し》をする必要がある』という考えがあります。心の中にいる親が、いつまでも巨大で自分を縛り飲み込むのではなく、その肯定的な面を引き出す必要があるのです。

自分のヴァンダールを見つけたクルトも、自分のクロスベル独立の道を模索する決めたユウナも、自分らしさを探し続けるアルティナも、そばにいたのは共に乗り越えたのではなく導く親であり乗り越える親であったリィンです。彼の肯定的な指導者としての面を学び、否定的な親としての一面を殺したからこそ、彼ら新Ⅶ組は『内的現実の中では』、リィンに依存せずむしろ新Ⅶ組の輪の中で己の方向性を決めることができた感があるのです。だからこそリィンとの離別にショックを受けたとしても、《姿勢=方向性=自己》の希薄化とはならなかった。特に《クロスベル人》という存在証明をぶち壊され、そこから改めて自分を確立したユウナだからこそ、最もⅦ組全体をリィンの代わりに焚きつけるのに適任だったのかもしれません。

そうしてリィンは、今までの旧Ⅶ組だけでなく、新Ⅶ組の輪、さらにエリゼ・アルフィン・トワなどの他の輪も加えて、改めて『《仲間》たちと共に帝国の闇を払うと決めた、トールズ士官学院Ⅶ組 リィンシュバルツァー』という、己の存在を取り戻すことができたのでした。

9.鬼気解放と仲間たちの関係性

己の名を取り戻しても、髪と目の色は暴走時のまま。また閃の軌跡Ⅱでは暴走することはありませんでしたが、鬼気解放では常に暴走する危険をはらんでいる。これはリィンの自我が、良くも悪くも暴走時=無意識、つまり自身の破壊的衝動や負の性格に向き合っていることにもリンクしているように感じます。

自我の裏にある無意識の自分は、意識の秩序を保つうえで到底受け入れられないからこそ、無意識に巣食うことになりました。それを解放させて戦うのですから、常に自分の自我が脅かされる──自分の存在を失う危険性を伴います。けど、自分には今、仲間がいる。完全に乗り越えられていないにせよ、立ち向かう勇気を持てたこと。これはリィンにとって大きな前進でした。

さらに、途中で出会う、Ⅶ組の輪ではない、けれど志を共にできる仲間たち。特務支援課と、リベールの英雄。帝国≒自分の被害者といっても過言ではない彼らが自分を歓迎してくれる。これはリィンの心の葛藤を乗り越えるうえでも、少なくない役割を果たしたと思います。

Ⅶ組、特務支援課、リベール組を繋ぎ合わせた、Ⅶ組の親としてのオリヴァルトも生還した。聖女と猟兵王も乗り越え、彼らの遺志を受け入れた。

八葉の真髄を理解し、リィンは剣聖にすら至って見せました。

大地の聖獣とも邂逅し、すべての準備は整った。

最終決戦の地で、敵の尖兵たちと仲間たちが、その因縁に決着をつけていく。

乗り越えた最終相克。大地の檻によって、顕現した《イシュメルガ=ローゲ》。

精神の狭間で邂逅した、実父オズボーン。

リィンにとって最初、姿かたちも判らない憎むべき《父なるもの》だった男。それは数々の冒険を経てリィンにとって笑顔で会話ができるような、《肯定的な父》となったのです。

否定的な父を殺し、肯定的な父を創造する。自己実現、通過儀礼の瞬間です。

そして、肯定的な父が告げた、「己も他人も活かすのを最後まで諦めるな」という言葉。これは、創の軌跡において意味を成してきます。

10.幸せになるためには

この項目については、大筋は別記事でも上げてもいるので、参考にしていただければと思います。

自分の存在を見つけ、それを壊されても再び積み上げていったリィン。そんな一皮むけたリィンは、生来の真面目さはあれど、創の軌跡の時にて『自分の大切な人に幸せになってもらうには、まずは自分が幸せにならなくちゃいけない』と言えるようになっています。

過去のリィンはもしかしたら、自分の存在が見つけられないから『何者かになりたくて、そのために生まれ変わる前に必要な精神的な自殺』を図ろうとして、誰かを助けるために自分を犠牲にしようとしていたのかもしれません。

そこから本当に自分を殺してしまうことなく乗り越えた新たな自我の価値観。自分と仲間たちは繋がっていて、鏡合わせでもある。これは、純粋に称賛できるし、素晴らしいといえるものだと思います。

これが『自我と無意識の統合』、二律背反を受け入れるという、一つの自己実現かもしれませんが、人の一生はそれだけでは終わりません。

現実においても、ゼムリア大陸においても、世界は加速的な発展を続けており、価値観も価値もめまぐるしく変化していきます。閃の軌跡Ⅱでいったん培った存在証明をオズボーンに壊されたように、世界が変化する以上それに合わせて常に自分を更新しなければならないのです。

だから、創の軌跡の時点のリィンの自我にさえ、影は付きまといます。そして創の軌跡において、リィンの影は、間違いなくノーマルエンドリィン、《イシュメルガ=リィン》ではないでしょうか。

創の軌跡においては、リィンは《別の可能性の自分》というもっとも影と呼ばれるにふさわしい存在と立ち向かうことになったのです。

この影をある意味で受容し、ある意味で一刀に斬り伏せる。人間が生涯課されることになる《影という二律背反との付き合い》。これが、創の軌跡のリィンルートのテーマだったのではないかと思うのです。

11.二律背反を受け入れる~リィンの自己実現~

リィン・シュバルツァーの軌跡から読み解く、リィンの意識の変容と自己実現。

鬼の力や、贄としての宿命、虚構のあるいは真の英雄としての責務。様々なものが重苦しい運命となって襲い掛かりますが、根本にあるのは、

「自分は何者なのか」

「自分の中のおぞましい価値観をどう受け入れるのか」

「乗り越えるべき存在をどう乗り越えるのか」

「生きていく限り襲い掛かる自分の影と、いかにして向き合うのか」

こんな、誰もが向き合うべきテーマだと思うのです。

というより意図的に筆者がテーマを抜き取った、といえるかもしれない。

どちらにせよ言えるのは、物語の中に、自分たちが向き合うべきものが、参考にすべきものがあるということ。

だからこそ、この長く苦しい英雄たちの軌跡に、私たちは惹かれるのではないでしょうか。

お付き合いいただき、ありがとうございました。

記事を最後までお読みいただきありがとうございます。 創作分析や経験談を問わず、何か誰かの糧とできるような「生きた物語」を話せればと思います。これからも、読んでいただけると嬉しいです。