なにかが変わる弟子屈暮らし vol.8

東京都出身神奈川育ち一度も地方に住んだことがないのに、好きなだけで阿寒摩周国立公園の町 弟子屈町(てしかがちょう)に住んでみた感想や実体験を綴ります。

自分の心の変化の記録ですが、北海道への移住を検討中の方々の参考となれば幸いです。

弟子屈町はここ!

4月末。

羽田へ行く飛行機でnoteを書いています。

ちょうど1年前、面接のために女満別空港へ来た。あの時はなんて茶色いんだと思った景色は、今は大地が春だ春だと次々に芽吹いて日を追うごとに黄緑色になっていくように見える。見かける鳥はみんなつがいばかりなのは気のせいか。

カメラを買った

ついにカメラに手を出してしまった。

ここ道東は、日本中から自然を撮影しようとカメラマンたちが集まる場所だ。

カメラメーカーのサンプル画像や、あらゆる動画広告に見覚えのある景色も多い。

どういう訳か自然を愛している人はカメラに凝ってしまう人が多いように思う。山の中の記念写真は誰がシャッターを押しても必ずと言っていいほどよく撮れている。

私の周囲も結構真剣にカメラをやっていたが、一方自分はカメラにお金をかけるつもりはなかった。理由は簡単で、キリがないから。

味わいがある様な気がしてフィルムをすこしやっていたがそれも現像の段階で随分カメラ屋さんの色が出ることとやはりコストがかかり過ぎることから、2年くらい前から適当なミラーレス一眼に切り替えた。

メルカリで25000円。

そのカメラがついに壊れてしまったので、新しいものを買うことになった。

カメラに投資をした結果、見える世界は大きく変わった。

かわいい世界がこんなに身近にあったんだと毎日感動している。

かわいい世界…

— urayama kaho | なにかが変わる弟子屈暮らし (@urayama_doto) April 15, 2022

癒される… pic.twitter.com/m7411dIjdj

半年程度のうちに四季折々の景色や動物たちを見てきた。

「弟子屈にいる理由」のひとつかもしれない。

屈斜路湖の解氷

強い北風が吹いた。

屈斜路湖は厳冬期に全面結氷するが、春になると氷がだんだんと緩くなりある日を境に釧路川へ流れていくということだった。もうそろそろではないか?と思ってから、屈斜路湖と釧路川の両方を見ることができる眺湖橋へ朝通ってみることにしたのだ。

屈斜路湖氷流出につき pic.twitter.com/ecNswspzil

— urayama kaho | なにかが変わる弟子屈暮らし (@urayama_doto) April 11, 2022

目の前から大きな白い氷がゆるりと近づいて船のように出ていくのを1日目にみた。

同じ日、湖の中腹の観察ができる砂湯周辺ではまだ細かな氷が沢山あるということを教えてもらった。

その2日後、夜から比較的強い北風が吹いて、ぐっと冷え込んだ。

雪はほとんどとけて白鳥も少なくなり

— urayama kaho | なにかが変わる弟子屈暮らし (@urayama_doto) April 13, 2022

屈斜路湖の氷も旅立っていきました pic.twitter.com/XREKcB3wzV

ポイントに向かうとシャリシャリと小気味良い音を立て沢山の薄氷が集まっていた。屈斜路湖の春を訪れを見た。

カヌーの練習を始める

カヌーに興味のある友人同士で練習を始めることにした。1日目で低血糖になりそうなくらいとてもお腹が空くことがわかったので、純露(飴)を持っていくことにした。それでもカヌーの練習後はかなり身体が疲れる。Jストローク、ラダーストローク、ドロー、やっといくつか漕ぎ方を覚えた。

今はガイドさん監督のもと、なるべく風の吹かない岸辺に近い場所でささやかに練習している。

両漕ぎだが、井の頭公園なんかで手漕ぎボートに乗ったら間違いなく張り切って漕いでしまうだろう。

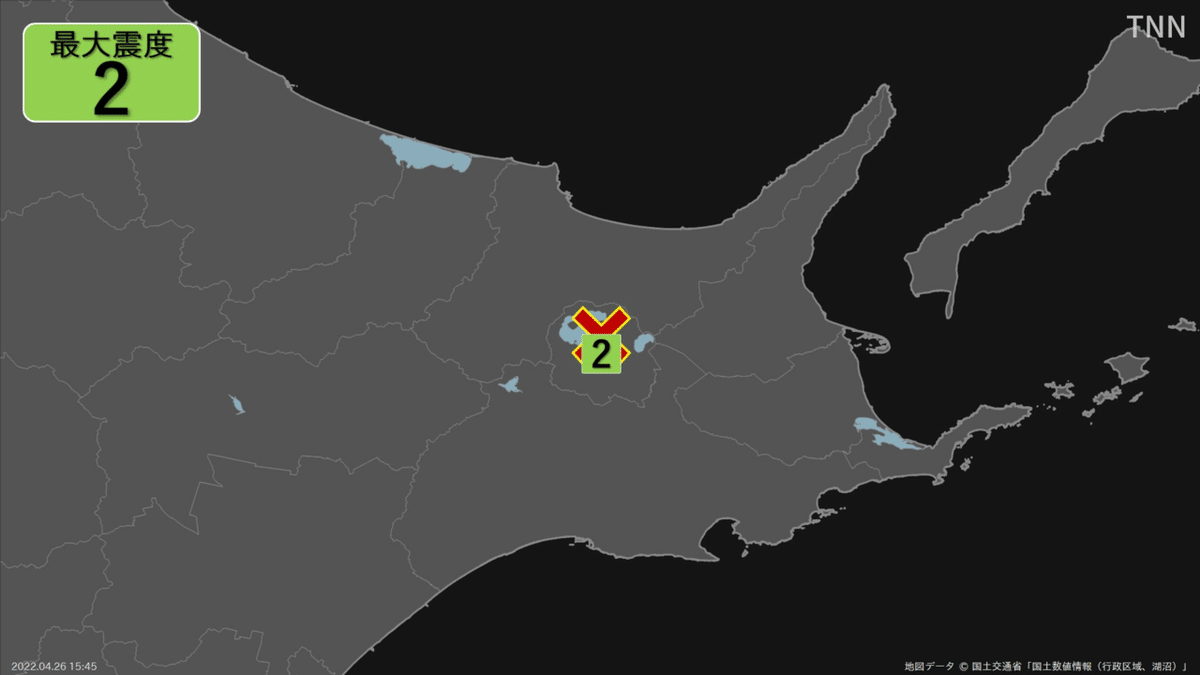

結構地震多い

気がついていたが、やはり地震が多い。

といってもどれも小さなものだが。

このエリアで最も危惧されている地震は、釧路沖や根室沖の巨大地震だ。活断層は標津のものが有名である。(標津といっても随分こちらまで伸びてきている)

それから、ここにきてから知ったのが弟子屈ではM5から6程度の直下型の地震が何度も起きているということだった。そもそも弟子屈という場所は千島列島から連なっている火山フロント上に位置し、大きな噴火を何度も繰り返しできた土地だ。それを示すように町内に大きく3つのカルデラが重なるように存在する。

火山孤に位置する地域は群発で地震を繰り返す。

ここは道内でも浅い陸域の地震が頻繁に起こる代表的な場所だ。

そして北海道内の地震活動に関する資料は極めて少ないので、わからない点が多い。

カルデラ…大きな噴火後の陥没した地形。弟子屈町には、屈斜路カルデラ、摩周カルデア、アトサヌプリカルデラの三つがある。

東京も落ち着く、弟子屈も落ち着く

仕事の都合で2日ほど東京にいる時間があった。

女満別空港から羽田を経由し伊丹に向かうと、まず驚いたのは街に緑が多すぎるという事だった。弟子屈でも十分に春を感じていたのに、強引に夏を見せつけられた気分だった。

急に真緑を見せられるのはちょっと現実に引き戻される感じがする。

弟子屈で一日一日の変化を見ていたかったと思った。

ビルを侵食するように伸びる蔦、隙間を埋めて囲むように植えられた木々。

大阪は東京でいうところの西新宿みたいな感じで超高層ビルばかりだ。それでも空間を埋めるように緑化しているのを見ると、やっぱり人間は本当は自然を欲しているんだなぁ、と思ったりする。

新幹線で東京方面へ向かった。

もこもこの夏緑樹林と竹林、目の前に広がる田んぼ。山があったことなんて関係ないみたいに大きく渦をまく高速道路IC、高台にまで隙間なく建ち並ぶ住宅。

そうだそうだ、この景色だ。

ひと段落して、女満別空港へ戻る。

私は必ず右側の窓側に座る。

自分の生活している場所が見たいからだ。

きょうみんなはカヌーを練習するって言ってたっけ。いいなぁ。

空港を出るとひんやりと冷たい風が吹き、心地よかった。通りかかった小清水町では平然と桜が咲いていた。あぁ、私の居ない数日の間にまた季節が進んでしまったのかと思ったのも束の間、峠を越えるとまだまだ淡い黄緑色のまちが待っていて。

家の前の桜はやっと蕾を膨らませていた。

春はまだまだこれからのようだ。

浦山 夏帆

1993年生まれ 東京都出身

横浜市立東高校卒業後、日本宝飾クラフト学院でジュエリー制作のふわっとしたところを学ぶ。宝飾業界8年目で、住んでみたかった北海道弟子屈町に住まいを移す。夢は森の中にアトリエを持つこと。鉄道とか山も好き。

〜弟子屈近辺名も無き地震史〜

1938年屈斜路地震M6.1

ガスが発生、魚が冷めなくなる

和琴半島で90センチの津波

1949年サマッケヌプリの地震(養老牛から斜里岳の間の山)M5

1959年弟子屈地震(阿寒、標茶、弟子屈の境界辺り)M5.6、M6.3、M6.1

1963年養老牛地震M5.3 直下

1965年摩周湖の麓の地震M5が3回

1967年屈斜路の地震M6.5 M5が2回

2015年津別の地震M5

そのほか、摩周カルデラやアトサヌプリカルデラなど周辺の火山で小さな群発地震。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?