【日本建築史】浄土寺浄土堂

前回からの続きです.

東大寺南大門と並び大仏様(天竺様)の代表作と言えば「浄土寺浄土堂」です↓

東大寺南大門同様に重源によって建立されました.浄土寺浄土堂については,平成14年,19年の一級建築士「学科」試験に出題されています.

【問題】

浄土寺浄土堂(兵庫県小野市)は,海老虹梁を用いた禅宗様(唐様)の建築である.

【解説】

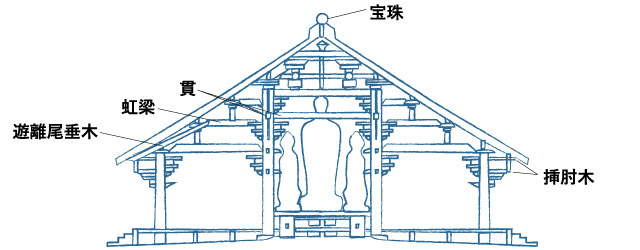

「浄土寺浄土堂(1192年鎌倉時代,兵庫県,大仏様(天竺様),寺院,重源により建立)」は,肘木を柱の側面に差し込んだ挿肘木が特徴の『大仏様(天竺様)』建築である.海老虹梁(えびこうりょう)は,鎌倉時代の『唐様(禅宗様)』建築の特徴であるため問題文の記述は誤り.

【解答】×

【問題】

浄土寺浄土堂(兵庫県小野市)は,太い虹梁(こうりょう)と束を積み重ねて屋根を支える構造の大仏様(天竺様)の建築物である.

【解説】

「浄土寺浄土堂」は,肘木を柱の側面に差し込んだ挿肘木(肘木の上には斗を載せ,更にその上に肘木を重ねて迫出していく)が特徴の「大仏様(天竺様)」建築である.浄土寺浄土堂では,上部の虹梁を束(縦材)を使って下部の虹梁で支える構造となっている.

↑画像は,兵庫県おの市さまのHPより

そして,夕方に西側の蔀戸(しとみど)を開け放つと,西日がヒノキの床で反射し,天井裏を照らす空間演出が起こります.それは,阿弥陀様が雲に乗り,西方にある極楽浄土からお迎えにくる「御来迎(ごらいごう)」を表現するための演出技法だと言われています.浄土堂ショーはコチラ.

【解答】○

続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?