【日本建築史】寝殿造りの名作『厳島神社』

前回からの続きです.

これまで平安時代の寝殿造りについて解説してきました.

「寝殿造り」については,平成26年の木造建築士学科試験問題にも出題されています.

【問題】

寝殿造りは,平安時代に完成された貴族住宅の形式である.

【解説】

問題文の記述通り.

【解答】○

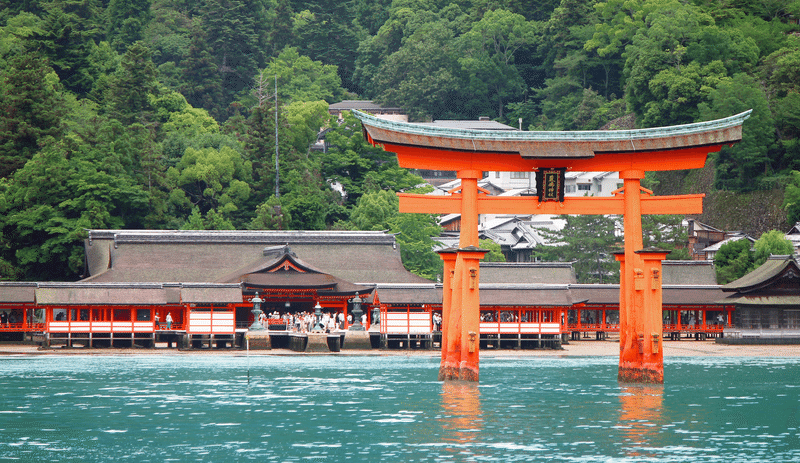

平安時代の末期,そんな「寝殿造り」の名作建築が誕生します.それが厳島(いつくしま)神社です↓

厳島神社については,平成13年,26年の一級建築士「学科」試験問題として出題されています.

【問題】平成13年

厳島神社社殿(広島県)は,宮島(みやじま)の海浜に設けられたもので,自然美と人工美が巧みに調和している.

【解説】

問題文の記述は正しい.

【解答】○

【問題】平成26年

厳島神社社殿(広島県)は,神体山(しんたいさん)とする宮島の弥山(みせん)を祀るために島の海浜に設けられており,本殿は身舎(もや)の前後に庇を付けた両流造りの例である.

【解説】

「厳島神社社殿(1168年平安時代末期,広島県宮島町,神社,平清盛が再興)」は,本殿,幣殿(へいでん),拝殿(はいでん),祓殿(はらえどの),舞台,回廊などで構成され,海浜に浮かぶ↓

↑画像は,厳島神社・御朱印さまのHPより

↑画像は,Google Earthより

自然美と人工美とがたくみに調和している風光明媚な建築である.厳島神社の本殿は身舎(もや/解説動画はコチラ)の前後に庇を付けた「両流造り」の例である.

↑画像は,厳島神社・御朱印さまのHPより

【解答】○

「二級」建築士学科試験には次のような知識が出題されています(平成22年,29年).

【問題】

厳島神社社殿(広島県)は,桧皮葺の殿堂を回廊で結び,海面に浮かんで見えるように配置した建築物である.

【解説】

問題文の通り.桧皮葺(ひわだぶき)については↓

【解答】○

続く

New神社三様式については,コチラ.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?