【日本建築史】唐招提寺金堂と鑑真

前回からの続きです.

奈良時代を代表する建築と言えば,唐招提寺金堂でしょう.

三手先組物は,薬師寺東塔から始まり,この唐招提寺金堂で完成します.この建築様式を「和様」といいます.柱の上にだけ組物があるのが「和様」の特徴です.

柱の直径が建物の他の部分のプロポーションに数学的な規則性をもたらしています↓

このように柱の直径の大きさを基準として,建物全体のプロポーションをルール化する建築手法を「木割り」といい,一級建築士「学科」試験にも出題されております↓

隅の組物に鬼斗(おにと)が使用され三手先が完成します(コチラ).

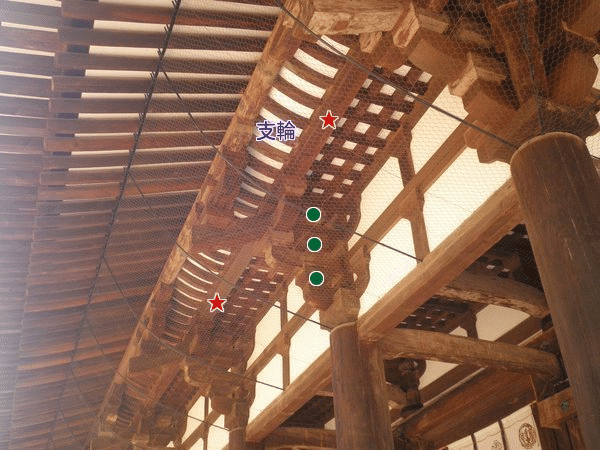

斗(ます)の位置がととのい,一手先の斗の上部に二手先,三手先の斗が設置され,合理的に力の流れをデザインされています↓(下画像の●部分)

※ただし,不揃いの部分もあり,これ以降の建築物によって三手先は進化・洗練されていく.

↑画像は,大原 かずのりさんのブログ「気ままに庭園、建築、神社仏閣 見て歩き」より.大原さんのブログの画像と解説は非常に分かりやすいです.

↑画像の★の部分をご覧ください.二手先の上部に「通肘木」(★)が桁方向に架かり,組物どうしがこの横架材によって緊結されています.これも和様の特徴です.薬師寺東塔のような初期の和様には,この横架材はありませんでした.構造的に進化している訳です.

また↑画像にある「支輪」は,三手先上部の「丸桁(がぎょう)」と「通肘木」(★)を繋ぐ材を「支輪(しりん)または,軒支輪」といいます.

屋根を大きな寄棟とするのも和様の特徴です.

唐招提寺金堂は,和様の完成形モデルと言われており,全体的におおらかで簡素なデザインとなっています.

「みんなで一つ屋根の下,仲良く仏教を学ぼう!」という空間となっています.前面のピロティ部分によって,威圧感が消され,「おいで!一緒に学ぼうよ」という歓迎ムードを感じませんか?

というのも,この唐招提寺を建立したのは鑑真(がんじん)です.この鑑真の物語が映画にして欲しいほど面白い↓

鑑真は,仏教大国である中国において有名な高僧でした.そこに,仏教によって国づくりを進めたい日本からの使者がやってきて,「日本で仏教を広めるためのお坊さんを派遣してください!」とお願いにきます.最初は,たくさんいる弟子のうちの一人を派遣しようとしましたが,得たいの知れない遠方の島国へ布教にいくことを嫌がりました.台風や嵐によって渡航に失敗して当たり前の時代です.挑戦するには,命を失うリスクが高すぎるのです.

そこで,鑑真は自分自身が日本へと布教に向かうことを決断します.度重なる失敗を重ねて,漂流を経験したり,失明をしてまで何とか日本へたどり着いた鑑真.そんな鑑真が一人でも多くの日本人に仏教というものを知ってもらおうと建立したのが唐招提寺金堂となります.

続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?