gudskul(グッドスクール)を訪れて。 ①JKT

ジャカルタにひとっ飛び

久しぶりに、福本将虎らしい行動をしたなーと思う。

僕は1年間あえて辞めていたことがある。それは本を読むこと。本を読むのが極端に遅いので、音声や動画や実際に自分の目で見てインプットするようにしてきた。

本を読まずに1年間過ごしていて段々と自分のインプット量の少なさに焦りを感じてきた。そんなタイミングでたまたま、家から15分くらいのTSUTAYAで仕事をしていた時に「本を読みたい」と思った。1年ぶりの読書で100ページ以上ある活字のみの本に手を出せなかったので「興味がある分野の雑誌でも読んでみよう」とテーマとデザインに惹かれた雑誌を手に取った。

その最初のページを読み、僕はJKT行きのチケットを買うことになる。

ruangrupa(ルアンルパ)との出会い。

そこに、乗っていたのはruangrupaというアートコレクティブが運営するgudskulでデザインやアートを学んだ日本人の話だった。

ruangrupaは、ドクメンタ15というアートフェアをディレクションしたことでご存じの方も多いと思うが、その雑誌には彼らが運営するgudskulの目的や役割が描かれていた。

テーマでいくと「オルタナティブ教育」「現代アート」「コミュニティ」「ティールのような組織」みたいな要素が興味を引いた。

いや、興味を引いたどころではなかった。「僕が成し遂げたい世界観を僕の好きなスタイルでやっている。」と感じた。僕が、今までの仕事で興味を持ってきた要素、AFAFで学んだ現代アートや文化の重要性、手放す経営ラボラトリーで学んだ組織やコミュニティのあり方、九産大での起業家育成、こどものアトリエでのアート教育など僕が広げてきた風呂敷をうまく集約しているように見えた。

ruangrupaに繋がるルートはいくつかあったが、この雑誌に載っていたBartoという男が山口県にいると知って、山口情報芸術センターYCAM を訪れることにした。

その日、Bartoは休みだった。彼に「ruangrupaに興味を持ったので、ジャカルタに行く。話を聞いてほしい。」と手紙を置いて帰った。

数日後、Bartoからメールが来た。オンラインミーティングをセッティングし、僕の興味を話した。gudskulの責任者を紹介してくれることになった。

念願のgudskulへ

そんなこんなで、gudskulに向かう準備を終え、ジャカルタへ。

ジャカルタの中心地から30分くらいタクシーに乗って、Gudskulを目指した。

期待していた反面、少し期待しすぎているのかもしれないという気持ちもあった。

Gudskulについた。入り口には数人のインドネシア人が座り、左側に飲食店もあった。なんだか思ってたよりも人がいた。建物の2階にgudskulという文字を見つけた。

その日は、ちょうど音楽フェスがあっていることを事前に聞いていた。受付でチケットをかって「Do you know Amy?」と尋ねた。すると、オフィスのようなスペースに案内された。Amyはパソコン作業をしていたが笑顔で迎え入れてくれた。

Amyがgudskulを案内してくれた。独特のインドネシア訛りの英語で”R”を舌を巻くように発音する。とても聞き取りづらい英語だった笑

アーティストが宿泊しながら制作活動ができるコンテナハウスや、シェアキッチン、rururadioというラジオの録音スタジオ、コーヒーショップ、図書館、ギャラリースペースなどgudskulの敷地内にあるすべての機能を説明してくれた。

アートをローカルの子どもたちに

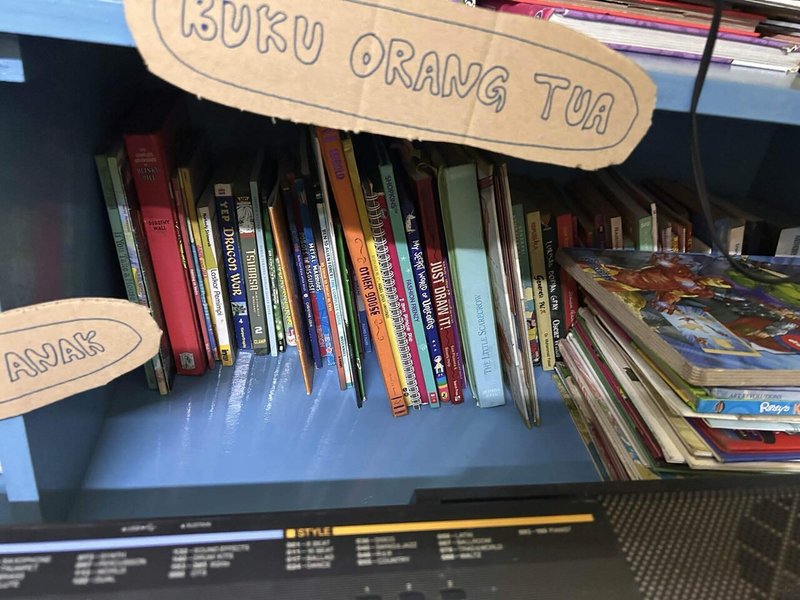

そこにはこどものアートスペースもあった、地域の子どもたちやdudskulに訪れる人たちの子どもがアート活動できるように本やペン、紙切れなどがたくさん置かれていた。とてもポップで子どもたちが楽しく創作活動できる空間だった。

アート技術の共有スペース AFIS HARUHARA(オフィス ハルハラ)

その後、最初にAmyと最初に挨拶した事務所を訪れた。AFIS HARUHARAという名前らしい。

そこには大きなテーブルが置かれ、たくさんの画材が載せられていた。「ここは、さまざまな国のアーティストが訪れてノウハウを共有してくれる場所」だと言っていた。廃材を使った作品を嬉しそうに見せてくれた。

版画のような作品も見せてくれた。「本当は、この版画板に彫るのだけど、僕らは節約するためにパックに彫っている。」と牛乳パックの内側のようなものを見せてくれた。版画の作品の紙もあきらかに再生紙を使っていた。そこでのアート作品はどれも高価な画材を使うのではなく、どうにか工夫して廃材から作品を生み出していた。

それは、地球のためだとかそういうこと以前に、資金力やあるものでなんとかするという最善の選択でそうなっているのだと感じた。

Amyが「ここを出よう」と言いまた横の敷地に案内された。たくさんのバイクや駐車場を抜けた先に大きな屋根のスペースがあった。たくさんのペットボトルのキャップ、イベントで使用した垂れ幕がたくさんあった。そして、数人のアーティストがそこで制作活動をしている。

キャップやプラスチックを使って椅子やテーブルを垂れ幕をリメイクしてリュックサックやバックを制作していた。彼らは、活動するための資金をこれらを販売して稼いでいるらしい。かっこいいものがたくさんあった。

ruangrupaのスタイル

その後、くつろげるスペースでイギリス女性も交えて会話した。インドネシア訛りの英語で聞き取れなかった話をたくさん聞かせてもらった。

彼らの、ストーリーやインドネシアのアート事情について。

Ruangrupaのメンバーは、大学生時代から共に活動していた仲間だという。一人で活動するよりもチームで活動費や生活費を賄ったほうがいい。学生時代からビエンナーレや展覧会に参加していたそうだ。

そして今、彼らはジャカルタ・ビエンナーレを主催している。学生時代から自分たちの集団でやっていたように。

ジャカルタは商業都市で、それぞれの個人が交わらずに独立している。アートも然りだそうだ。他国や他の都市のアーティストに刺激をもらい一緒に成長しながら、ジャカルタのローカルなアーティストとして時代のムーブメントを作るのだと言っていた。

また、Ruangrupaに興味を持ったもう一つの理由は組織の流動性である。日本のトップダウン型と大きく違い数人の中心メンバーと100人ほどのコミュニティに属しているメンバーがいることを聞いていた。Ruangrupaやgudskulの維持のために仕事をそこで回しているらしい。それについても聞いたが、先進的に見えるこの組織体制は自然とこうなったのだという。存続のために何がベストか考え抜いた結果、このような流動性のある組織になったのだろう。

百聞は一見にしかず

僕が、雑誌で見た彼らの印象と実際に訪れて話を聞いた印象は正直かなり違った。

僕は、彼らがコンセプトや仕組みを熟考してgudskulを運営しているのだと思っていた。そして、組織体制も考え抜いた末に流動性のある出入り自由な組織をとっているのかと思っていた。

話を聞くとそれは少し違った。ただ、自分たちが大好きなアートを続けるために、ジャカルタでローカルにもアートを届けアートを守るためにコミュニティスペースができ、レジデンススペースができ、アート技術のシェアスペースができ、こどものアートスペースができていったのだろう。

発展途上国だからゆえのスタイル。日本も既得権益やトップの利益、名誉のためでなく真の目的のために自然な形をとればこんなみんなハッピーな空間ができるのではないかと感じた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?