だれも知らない蜜月(生田梨乃『愛』)

今日は用事で外出する前と帰宅後はずっと、「現代詩手帖」の投稿作品を読んでいた。入選と佳作とそれ以外の境目を決めるのに、前日の自分の読みを疑いながら、何度も読み返す。

作品の発表の場所も方法も増えているいまはとくに、詩の投稿欄に作品が載るかどうかが、書くモチベーションのすべてではないだろう。

しかしわたし自身は、投稿欄で敬愛する書き手にいただいた選評はいまでも思い出すくらいに、大切に思っている。

限られた文字数の選評。それは詩を書くときの芯の中心にあるもっとも細い糸が切れるのを防ぐ、もう一本の細糸のようにも思える。おそらくそれは、自分しか覚えていない「ささやかな」こと。でもささやかだからこそ、切れないようにしたいとも思う。

自分以外の人には聞こえない波音に似た数行の記憶に、ずっと耳を開いていたい。

投稿作品は明日また読み直すことにし、夜は少し違うものを読みたくなった。

その言葉の表面を通過する冷たい風と光にふれたくて、ときどき開く詩集、生田梨乃さんの『愛』(1994年、思潮社)。

大学生のとき、この詩人が自分と同じ大学の同専攻の先輩(15歳年上の)だと知った。当時親しくなった講師が、詩が好きだと伝えたわたしに教えてくれた。その人は生田さんの同級生だった。

1986年に松浦寿輝さんと朝吹亮二さんによって生田さんはユリイカの新人に選ばれていた。同じ大学の先輩だときいたあと、生田さんの第二詩集『愛』を、渋谷のパルコブックセンターで見つけた。四方田犬彦さんが栞を書いていた。

栞のなかにあった、「ナジャでありながら、マリアであること」という一行の謎に引きつけられた。濃い情愛を秘めながらも、表面には冷たい月あかりを静かに湛えたままの、硬質な詩の書法にも。

詩集『愛』を読んだあとしばらくして、入手できなかった彼女の第一詩集『陰画』や、ユリイカの投稿時代の作品を国会図書館で読み、数ページをコピーした。

おそらく学ばれたフランス文学やその他の書物からの影響のもとに、自らの書法を模索しようとしている痕跡がそこには美しく冷えたかたちで現れていた。とても好みの詩だった。第二詩集『愛』よりも、第一詩集と投稿時代の詩からはより何かが学べそうな気がした。

図書館でコピーした数枚の詩はいまでも、読み返す。

生田さんご自身はまったく知らない場所で、わたしは彼女の詩をいまも読んでいる。

わたしも自分が知らない場所で、思いがけない人が詩集を読んでくれていたことをたまに知り、驚くことがある。

詩集は、書いた人の手を離れ、独自に出会うべき人に出会ってゆくのだと思う。刊行後の詩集の行く先は、作者自身はコントロールできない。

詩集は、わたしとは別の生命を持ち、わたしの知らない岸辺に流れつく笹舟なのかもしれない。

詩集自身が彼らの命を自由に使って、わたしの知らないところで生きている。そう思えば、胸はずっと温かい。

生田さんの話に戻すと……。

実際に交流があったという四方田犬彦さんが「女友達」について語ったエッセイにも書いてあったが、生田さんはこの第二詩集以後、詩を書くことをやめてしまったらしい。

数年前にも、彼女が昔属していた同人誌「ユルトラ・バルズ」の後記で、「生田さんはいまどうしているのだろう……」という問いかけを読んだことがある。

わたしは想像する。

詩に興味がある人でないとその名を知らないだろう詩人の、昔の詩集や私家版の一冊を開くときに。

「いま、この瞬間に、この本を開き、この文字を見ているのはこの地球上でたったひとり。わたしだけだろうか……」と。

それはとても幸福なことだ。外の雑音に邪魔されず、言葉とわたしだけが、小さな夜の時間のなかで出会うことができる。だれも知らない、蜜月のように。

くり返し開く詩集、『愛』から。

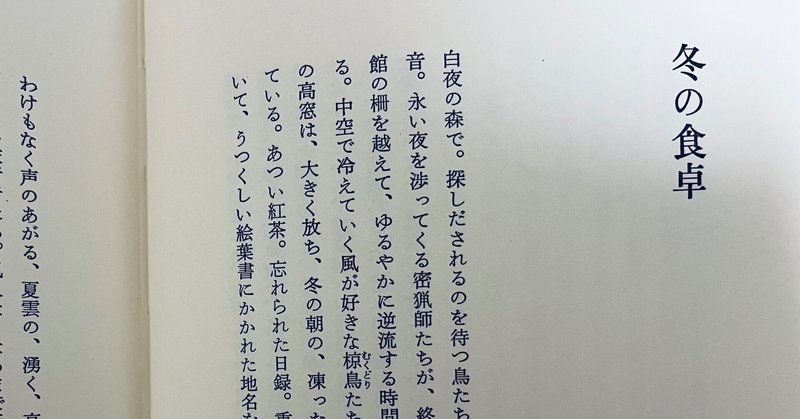

白夜の森で。探しだされるのを待つ鳥たち。落ちていく実の音。永い夜を渉ってくる密猟師たちが、終わらない夢を眠る館の柵を越えて、ゆるやかに逆流する時間の真中で網に掛かる。中空で冷えていく風が好きな椋鳥たち。飛んで帰る都会の高窓は、大きく放ち、冬の朝の、凍った太陽の食事を映している。あつい紅茶。忘れられた日録。重さのない地図を開いて、うつくしい絵葉書にかかれた地名を読みつづけている。わけもなく声のあがる、夏雲の、湧く、高い棕櫚の下だ。もどらない旅行者たち。見えなくなるまで手を振っている街。無風。ふいに満潮になる。記憶の渚で、つよく握りしめる手(……)ガブリエル? ガブリエッラ? ガブルエル! ガブルエッラ! だれかがだれかを呼んでいる。微かな叫び声。ゆっくりと浪がひいていくまでの間。ここにいるんだ今日も……。明るすぎて擦(す)れたスクリーンに残るざらざらな読んだことのない言葉。誰でもいい。窓枠のなか、森に陽が射す。

雪の匂い。静かな朝。消えていった物語の断片。なんという空の明るさなのだろう。書法から零れてくる夢。なぜこれほどたやすいことができない? 嬰児の無力な輝きがこんなにも重いのなら、はじまる光までここで感じていよう。夜のあいだ、降りしきった雪。狂ったようなやさしさ。できれば、少しあなたの書法を変えてください。

→次のメモ:「美しい」と書かない理由(田村隆一「腐刻画」)