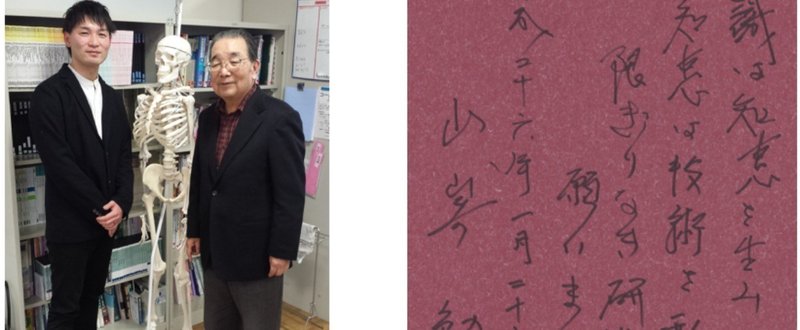

理学療法士 山嵜勉の世界 その2/3

50年以上理学療法士の道を歩んだ

「確かな臨床の言葉」

理学療法士に限らず「セラピスト」にとって、「50年以上理学療法士の道を歩んだ、プロフェッショナルとしての確かな言葉」には必ず響くものがあると確信しています。

ここでは、私が山嵜勉先生の研修を受けている時に、心に「グサッ」と響いた言葉をいくつか紹介しております。

全部で12タイトルあり、今回は5~8を紹介しております(^^)/

5.患者に丸投げをしない

6.我々は何の専門家なのか

7.理学療法士は○○屋に似ている

8.伊能忠敬の歩行

5.患者に丸投げをしない

「我々理学療法士はたくさんの知識を持っています。

このため多くの問題点がわかるようになりました。

ですけど、解決の方法はわからないままですから

運動という名の訓練で

患者に丸投げをしてしまったんですね」

山嵜先生はよく、「まずは訓練できる機能にすることが大切です」と言います。

今までの私は、機能を高めるために訓練・練習として運動をしてもらっていました。でもよく考えたら、その運動はまさに患者に責任を丸投げしているのかもと思いました。

今の主とした問題は関節の可動域制限です、痛みのない範囲で体を動かしていきましょう。

今の主とした問題は筋力低下です、痛みのない範囲で体を動かしていきましょう。

今の主とした問題は持久力低下です、痛みのない範囲で体を動かしていきましょう。

今の主とした問題はバランス低下です、痛みのない範囲で体を動かしていきましょう。

運動療法という名の訓練で、患者に丸投げしている~っ!!(笑)という訳です。

体を動かすという運動の前に「目の前の人の身体機能を最大限に高めておく」必要があるのは言うまでもありませんし、その方が運動効果を得られやすいのは当然です。

ですが、意外とこの部分を「わかっっちゃいるけど…」と思ったりしてませんか?

予め言っておきますが、「一般的な」マッサージやストレッチではその状態に到達できません。

マッサージやストレッチをすることで一時的に関節の可動域は拡大しますので、動きやすくなるように思うかもしれません。

ですが、実際に動作をみてみると流動性が低下している事もしばしば見受けられます。

ある部位をマッサージ・ストレッチすることが動作に好影響を与える場合、また悪影響を与える場合は人それぞれであるため、やはり評価をすることが大切となります。

マッサージやストレッチをすると確かに気持ちがいいし、体が軽くなった感覚が得られます。ですがその後の動作痛などがいつまで経ってもなかなか改善されないことが多いのも事実です。

なぜそうなったのか、その説明責任は我々にあるのです。

説明責任を果たすには、運動前にきちんと身体機能に変化を与えて気づきを与える事だと私は思っています。

こうするとこうなるでしょ。

反対にこうするとこうなったでしょ。

どっちが動いて楽ですか?

この楽な状態で運動を続ければどうなると思いますか?

なぜこうなったのでしょうか。私はこう思います。

だからこの動きを引き出してから運動して経過をみていきませんか。

今、私は臨床現場でこのような対応をするように心がけています。

説明責任を果たすには、患者に丸投げしたら一生果たせないぞ。

そんなことを言われたような言葉でした(^^)

6.我々は何の専門家なのか

「土屋君ね、だからどうするんだ、

ということをしてみなさい。

私たちが何の専門家であるのかがわかります」

もし、あなたが後輩を育てる立場の人間であれば、理学療法士は何の専門家であるか伝えることができますか?

相手のお話に耳を傾け、寄り添いながら一緒に体を動かし、必要に応じて生活のアドバイスをし、自宅での暮らしを一緒に考えたりします。

でも、それって理学療法士にしかできないのでしょうか。

作業療法士は?

言語聴覚士は?

理学療法士は何の専門家でしょうか。

その答えは今目の前にいる人をどうするのかをしっかり自分で問うことだと思います。

いろいろなリハビリテーションがあります。

いろいろな理学療法があります。

いろいろな理学療法士がいます。

だからこそ、目の前にいる人を私はどうするのだ。と考えてください。

それがあなたの専門性につながるはずです。

そしてどうどうと私はこう考えると後輩に伝えてください。

そして後輩は後輩の考えがあるので、こう考えるのも1つの手だよと教えてあげて下さい。

私が山嵜先生に気づかされたように…

7.理学療法士はリフォーム屋に似ている

「理学療法士ってさ、柱はボロボロのままでも、

何とかしようとリフォームするのに似ているよね」

柱を取り換えるのは外科的処置ですから、我々理学療法士には絶対できません。

つまり交換が効かないものを、なんとか長持ちするようにサポートをしていく訳です。

もちろん交換が効けば、迷わず手術を進めますが、効かないものもあるわけです…。

老化だから仕方がないと言われればそれまでですが、納得できない部分もあります。

だからこそ何とかいい方法はないかと模索しながら、臨床現場で試行錯誤しているのだと思います。

より良い方法の追求は終わりがありません。

そして最初は辛い事の方が多いと思います。

自分はなんて非力なんだ。

もう少し機能として高められそうなんだけど、無理なのか。

どうしたらいいのか訳が分からなくなってきた。

などなど思考が迷宮入りになるわけです。

ですが、諦めるのは簡単です。

ドМになれというのではありません。

もがいていれば、もがいているなりに良い方法が少しずつ見つかってくるし、誰かが良いヒントをくれたりします。

そして何より自分の力を知るようになります。

これなら今の自分に対応できそうだ。やってみよう。

これは自分には無理だから、あの人に相談・紹介しよう。

もう少しこの力をつけたらいいような気がするから勉強しようかな。

などなどプラスに働き始めることが多くなります。

ですから、試行錯誤するのは悪くありません。

私はそう感じています。

8.伊能忠敬の歩行

「伊能忠敬の日本地図が正確にできた理由は、

おそらくナンバ歩行だったからじゃないでしょうか」

歩行には1軸性と2軸性の2種類があります。

結論だけ申し上げると、1軸性の歩行は手を前に振り出す様な動作であり、2軸性の歩行は手を後ろに振り出す様な動作となります(詳細は研修ノートに記述しており今後配信していく予定です)。

手を後ろに振り出す典型例が高齢者ですが、これをナンバ歩行と先生はおっしゃっています。

2軸性の歩行であるナンバ歩行を選択している高齢者を1軸性の歩行に直すことは注意をしなさい。

私はそう教わっていました。

確かに2軸性の歩行を選択している高齢者を1軸性の歩行に誘導すると、歩行が不安定となる人がいます。

ああ、そういくことか。私はそう思いました。

歩行は回旋の動きが優位となるのが特徴です。

1軸性の歩行の場合は、体幹の動きにある程度の多様性がないと成り立たないのかなと感じています。

2軸性の歩行の場合は、体幹の動きに多様性がなくても成り立つような動きとなるのです。

そして、早くはないですが、歩幅が1軸性の歩行よりも一定に保つことが可能となります。

つまり、歩幅がいつも同じ状態で歩く事が可能なので、歩数を数えれば距離がある程度算出できるということです。

つまり伊能忠敬は2軸性の歩行を選択し歩いていた。

これがナンバ歩行であった。

そう先生はこれまでの臨床経験で感じ取ったのかもしれません。

いずれにしろ、こんな発想がどうしたら思いつくのか。

いろいろ聴いてみたくなります。

いかがでしたか(^^)/

次回はこのタイトルの最終回です。

9.ボランティアとプロフェッショナル

10.満足度と信頼度

11.神様と動物

12.理学療法士に伝えたいこと

そして、その後はアプローチについて再び紹介していく予定です。

職場で友人と、先輩と、後輩と…

隙間時間にまずは試してみてください。

あれ?変わる(笑)

そんな何かの気づきが得られるように私も分かりやすく紹介していきます(^^)/

形態構築アプローチという考えに少しでも興味をもっていただいたり、再び興味をもっていただければ幸いです。一緒に学んでみたいという方、少し興味のある方は是非ご連絡ください(^^)/

動きのこだわりテーション 代表 土屋元明

理学療法士/JMFS常任理事

元気で明るいのが自慢の元明のサポートをお願い致します。 頂いたサポートは、娘と息子のために使わせていただきます。