ピカソが呼び起こす感情【ピカソとその時代 ベルリン国立ベルクグリューン美術館展】

『ピカソとその時代 ベルリン国立ベルクグリューン美術館展』を見に行った。

というのも『展覧会 岡本太郎』に行ったのに、その横でやってるピカソ展見に行かないのはどうなんだと思ったからである。

しかし、回顧展ではなく美術館展だ。少し味わいが違った。

ということで、レビューです。

セザンヌに始まるピカソの時代

美術館展は回顧展と違い一人の人生を追うのではなく、その美術館が見つめた美術史の空間を切り取る。あまり気にしたことはなかったが、特に今回の展覧会ではそれを感じた。

ピカソの時代として取り上げられていたのは、主にピカソ、マティス、クレー、ジャコメッティの四名だった。後半に取り上げるが、デュシャンやモンドリアンと同じ時代だと考えるとかなり狭い気がする。時代というより取り囲む空間を感じた。

ベルクグリューンのコレクションが由来だということを考えると、正確にはベルクグリューンの愛した空間と考えるのが良いだろう。

マティス、ピカソ、クレーは、セザンヌをかなり崇拝していたようで、セザンヌも飾られていた。

そもそもキュビズムはセザンヌの「形態」に対する主張に影響を受けて作られたものだ。

晩年のスザンヌはキュビズム的な、デュシャンの悪い言い方をあえて引用すると網膜的に優れた絵を書いていた。

自分もそれを見て、とても感銘を受けたのを思い出した。

今回の展示にはなかったが具体的には『プロヴァンスの風景』である。

モンドリアンが少しずつ木のモチーフから離れていく過程を見たときと似ている感覚だ。

クレーの『緑の風景』(1922)などは近い考え方の印象を受ける。

風景を幾何学的に再構成し、しかしながら現実から離れ過ぎることもなく温かいタッチで描いている。

『青の風景』(1917)や『小さな城 黄・赤・茶色』(1922)が並んでいて、とても良かったなー

クレーの描く少しだけの幾何学

本展覧会では、クレーの絵が特に印象に残った。

幾何学的もしくは抽象的でありがなら、ロマンチックでとにかく綺麗なのだ。

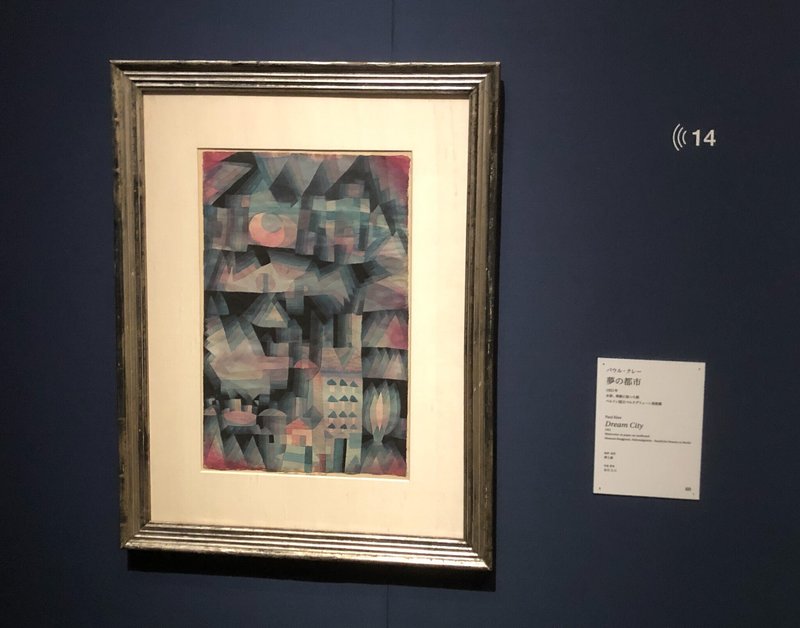

『夢の都市』(1921)は主題のメロディを追いかけて重ねていく様からフーガと呼ばれているそうだ。重なり合う色彩は夜の神秘性を想起させ甘美な空間を構成している。まさに、網膜的快楽の傑作だった。

クレーは1915年、日記に「抽象化は現実が恐ろしくあるほど進む」といい、「このパトスのない冷たいロマン主義は、とてつもない」としている。

純粋に幾何学に沿うのではなく人間的な直感を大事にしていたようだ。その温かみはクレーの画面から色彩とともに、にじみ出ている。未完成の少しだけの幾何学を描いたのだ。

めっちゃいい~~。クレー最高です。

網膜的ピカソ

悪いたとえかも知れないが、TikTokのフィルターをかけたような作品が並んでいた。ピカソが網膜的な面白さを追求していたのは間違いないだろう。「If only we could pull out our brain and use only our eyes.(脳を取り出して、目だけで見ることができれば。)」という言葉にもその考え方を窺い知ることができる。

今回の目玉だった『緑色のマニキュアをつけたドラ・マール』(1936)は、ピカソといえばこういうの!という表現がされている。

誇張する部分や変形する部分が美しさを保ったまま、奇妙な空間に誘われる。ドラ・マールは生涯この絵を暖炉の上に飾っていたという。リー・ミラーの『パリのアパートのドラ・マール』(1956)という写真がとっても良い。

しかしながら、同時にピカソは網膜的な面に純化して絵を書いていたわけではないように思った。キュビズムの印象が強いが、いうほど純粋なキュビズムの時代は長くない。古典を参照し、形を取り戻し、何を描き、何を想起させるか、そういったことに興味は変わっていったのではないか。

例のごとく『緑色のマニキュアをつけたドラ・マール』は撮影してない。

デュシャンを傍目に感情を呼ぶピカソ

ここで、同世代、同時期にフランスで過ごした20世紀を代表する芸術家、デュシャンのことを思い出したい。

デュシャンはもともとキュビズムの絵を書いていた。また、ピカソとデュシャンは同じくシュルレアリスム運動のリーダーであるアンドレ・ブルトンに宣伝され、芸術誌『ミノトール』に掲載されていた。つまり、出発点はかなり近い。

しかし、二人の関わり合いは少なかったのか、簡単に調べた程度ではお互いへの言及などは出てこなかった。ただし一つだけ、ピカソはデュシャンの訃報に対して「He was wrong.」といったらしいことだけはわかった。様々な妄想が捗る言葉ではあるが、一体ピカソは彼の何が間違っていたというのだろうか。

美術に起こっていた問題は同じだったはずだ。絵の中にある宗教/哲学、もしくは暗号のように散りばめられたレトリックと、網膜に映る即物的な快楽が乖離していったことだ。

これに対し、デュシャンは概念的な部分に重きを置き、網膜的な快楽から切り離してアイデアだけで成り立つ作品を発表した。

一方ピカソはどうだったのか。決して純粋抽象にはならなかった。ピカソは離れてしまった概念と網膜的快楽を切り貼りし直し、絵画を再構成した。ピカソに「新古典主義の時代」と呼ばれる時期があるのも示唆的である。

絵画が目指してきたものは哲学論考でもキャンバスの可能性でもなく、網膜的に直感的に刺激して様々な感情を呼び起こすことだったのではないか。

かっけ~~。当時、愛人を妊娠させて家庭崩壊が免れなくなったという裏話は強烈ではあるが……

感情の感想

思考ではなく感情を呼び起こす。レトリックだけでは表現できないことを描き起こす。ピカソが愛される理由はここにある気がした。というのも、本当に人が多かった。

思えばベルクグリューンのコレクションは、今回取り上げなかったマティス、ジャコメッティも含めて、人間的な温かみがあった。

幾何学的な正確性ではなく印象に対する一途さ。

感情を疎かにしない作品が並んでいた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?