トヨタの第3四半期分析:盤石か、それとも衰退か?

トヨタの第3四半期の決算書を読み解いていきたいと思います。

トヨタは言うまでもなく、日本最強の企業です。

どういった点でというと、まず、

国内の時価総額でナンバーワンです。

国内自動車メーカーとしても生産・販売台数ともにナンバーワンです。

さらに経営手法についても「カイゼン」「カンバン」などの方式があり、経営学、管理会計の事例としても取り上げられるのがトヨタです。

まさに世界的な知名度も含めて日本企業の代表といっても過言ではないでしょう。

ただ、ガソリン車から電気自動車への流れがある中で、トヨタの将来は大丈夫か!ということがあります。

苦労して開発してきたハイブリット車から電気自動車へと主流にうつる中で今後の将来が不安・・・ということは間違いないです。

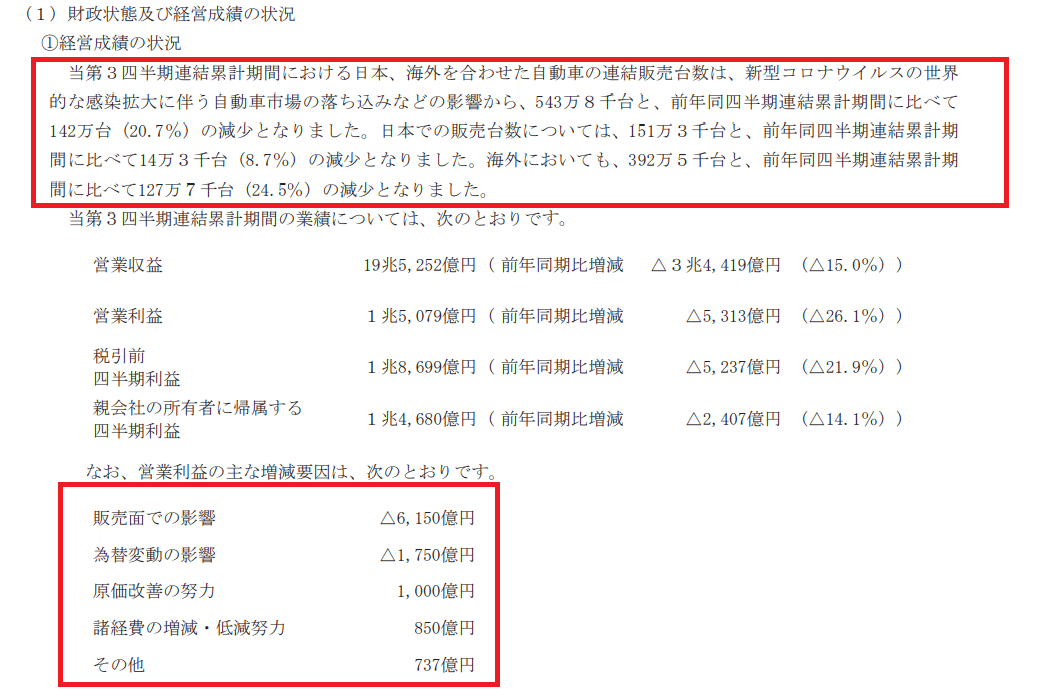

こちらは決算短信のデータです。トヨタは今期からIFRS適用になっています。とはいえ、何か構えてみないといけないということではありません。

ここでは簡易版ということで、営業収益(売上高)、利益関連の数値を中心に見ていきましょう。

営業収益、いわゆる売上高に該当するところですが、第3四半期で大きく落ち込んでいることが分かります。とはいえ、第1四半期では緊急事態宣言の自粛もあったことを考えれば、盛り返してきたとみるべきでしょう。

また四半期利益についても、黒字を確保しています。

コロナ禍の厳しい状況でも黒字を確保している点はさすがという他ありません。なぜ黒字を確保できたのでしょうか?

こちらを見ても分かるように緊急事態宣言で、販売面で打撃を受け、為替の影響も受けている中、1,850億円の営業利益の押し上げの努力をしています。こうしたコスト削減の積み上げが出来るのがまさにトヨタの強みと言えるでしょう。

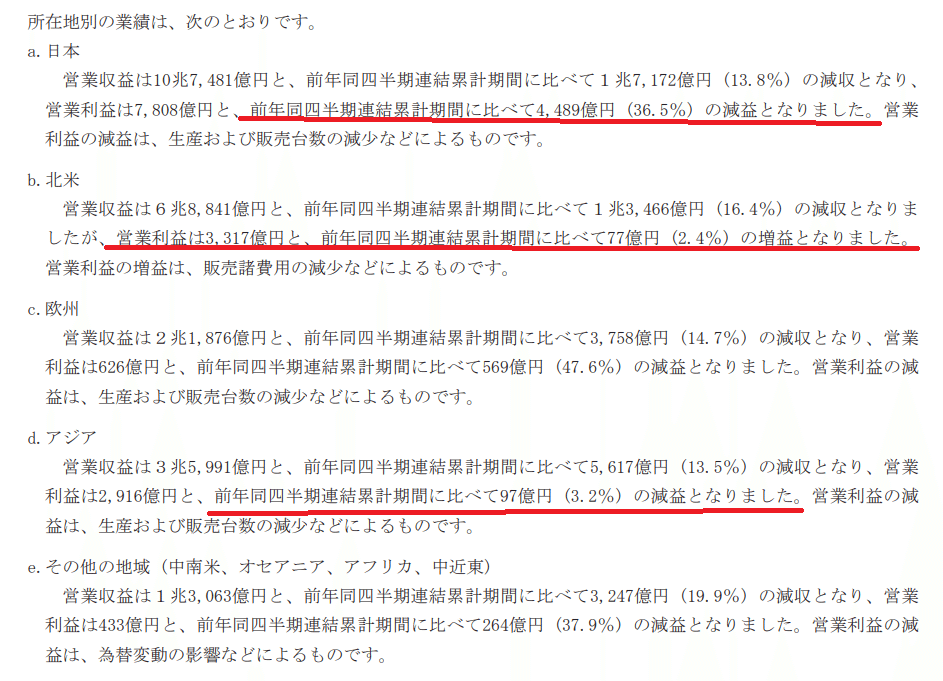

そして地域別セグメントを見ると、意外なことに前年同期比と比べて増益となっているところもあることに気づかされます。

こちらを見ても分かりますように、トヨタは、国内で過半以上の約11兆円収益を稼ぎ、次いで北米エリア(7兆円)、で稼いでいます。

欧州2兆円、アジア3兆円、その他の地域1兆円と全体でみると強い地域セグメントがはっきりしています。*合計を足しても19兆円にならないのは、セグメント間での調整があるためです。

営業利益でみてみましょう。

国内は営業利益36.5%減益ですが、北米2.4%の増益で、アジアの減益幅も3.2%と小幅でした。北米の47.6%、その他の地域37.9%の減益は大きいですが、相当、コストコントロールも行ったことがうかがえます。

なお、投資活動キャッシュフローが、1.7兆円から3.7兆円になっているので、何かあったのか!とみてみると、

当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」には、定期預金の純増減額(△は増加) が△1,930,951百万円含まれています

との記載がありました(第3四半期報告47頁)。ちゃんと注記まで見ないとミスリードしてしまいますね。怖い・・

コストコントロールのうまさは、まさにトヨタのお家芸ではありますが、トヨタとしてはこのままで、良いとは考えていません。決算短信には、「トヨタフィロソフィーの再定義」という項目が記載されています。

こちらですね。

トヨタはモビリティカンパニーへの変革を進めるために、改めて歩んできた道を振り返り、未来への道標となる「トヨタフィロソフィー」を再定義いたしました。トヨタはモビリティカンパニーとして移動にまつわる課題に取り組むことで、 人や企業、 コミュニティの可能性を広げ、 「幸せを量産」することを使命としています。そのために、 モノづくりへの徹底したこだわりに加えて、 人と社会に対するイマジネーションを大切にし、 様々なパートナーと共に、 唯一無二の価値を生み出してまいります。「トヨタフィロソフィー」を再定義いたしました。トヨタはモビリティカンパニーとして移動にまつわる課題に取り組むことで、 人や企業、 コミュニティの可能性を広げ、 「幸せを量産」することを使命としています。そのために、 モノづくりへの徹底したこだわりに加えて、 人と社会に対するイマジネーションを大切にし、 様々なパートーと共に、 唯一無二の価値を生み出してまいります。(第3四半期報告5頁)

トヨタは自動車会社ではなく、モビリティという観点から、ソフト、ハード、パートナーを繋ぐような会社になる!ということがうたわれています。

こうした構想の一環としての実験都市であったりすると思います。

短期的にみればトヨタの業績が落ち込むこともあると思いますが、やはり強固な経営理念を持っていることが決算書からも伝わってきます。

一時的には欧州のEV勢に後れを取る、ということはありえると思いますが、急速な勢いでどこかで巻き返してくるのではないか。そのように感じます。ただし、そのことを実行していくためには、まだまだ克服しなければならない課題も多くあります。

それを解消できるのか。

トヨタの挑戦を見ていきたいですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?