『友だち幻想』をもとに、人間関係を考える授業を考えた

ある若い先生から、5年生に友だち関係について授業で話をしてほしいと頼まれた。もちろん快諾。このチャンスを逃す手はない!

実は、前から使ってみたいテキストがあった。菅野仁さんの『友だち幻想』。ピースの又吉さんが紹介して一気に売れた、人間関係について中高生向けに書かれた本だ。ここに書かれたことは、今や小学生高学年でも話していいのではないかと思い、ひそかに温めていた。

これを、今形にするときだ!

日曜日、一日かけて本を読みなおし、どうしたらいいのか考えた。指導案にする時間もないので、とりあえずパワーポイントをつくって、その順番を変えたり手直しを加えたりしたほうが早い。できたスライドを紹介する。

導入

スライドを見せる前に、簡単に「見方を変えれば意味が変わる」ことを話す。(これは、教頭先生に教えてもらった)

その後、1枚目はこれ。

昔は協力しないと生きていけない世の中だった。しかし、今は宅配サービスやコンビニを使えば生きていける。つまり現代では、人は一人でも生きていける!と話し、子どもたちの思考を揺さぶる。

なぜ、つながりが必要なのか。大きく2つの理由がある。

展開①

ここで少し時間をとり、子どもたちに「幸せ」って何かを考えさせたい。

「お金をもうける」「夢をかなえる」など、様々な意見が出たところで、それを2種類に分ける。

(1)は、赤ちゃんのように、そこにいるだけで得られる歓び

(2)はほめられる、「すごい」と認められる歓び。①ともつながる。

しかし、「つながり」は歓びを与える一方、思わぬところで自分を傷つけてしまうこともある(他者の二重性)。

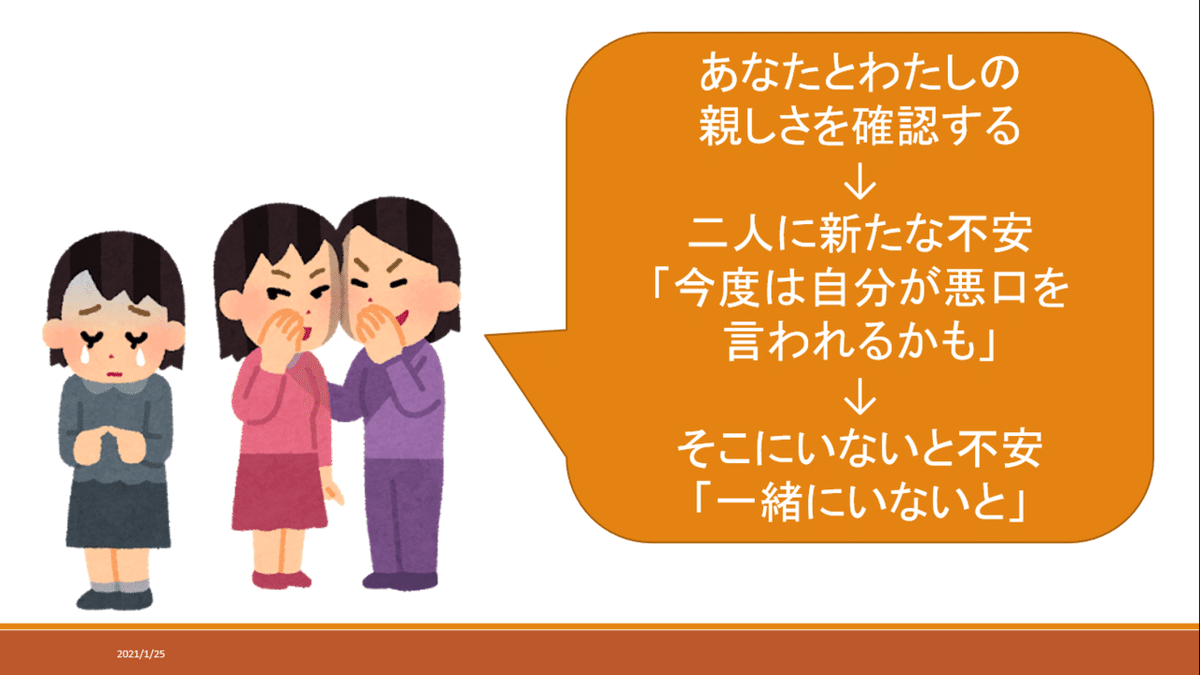

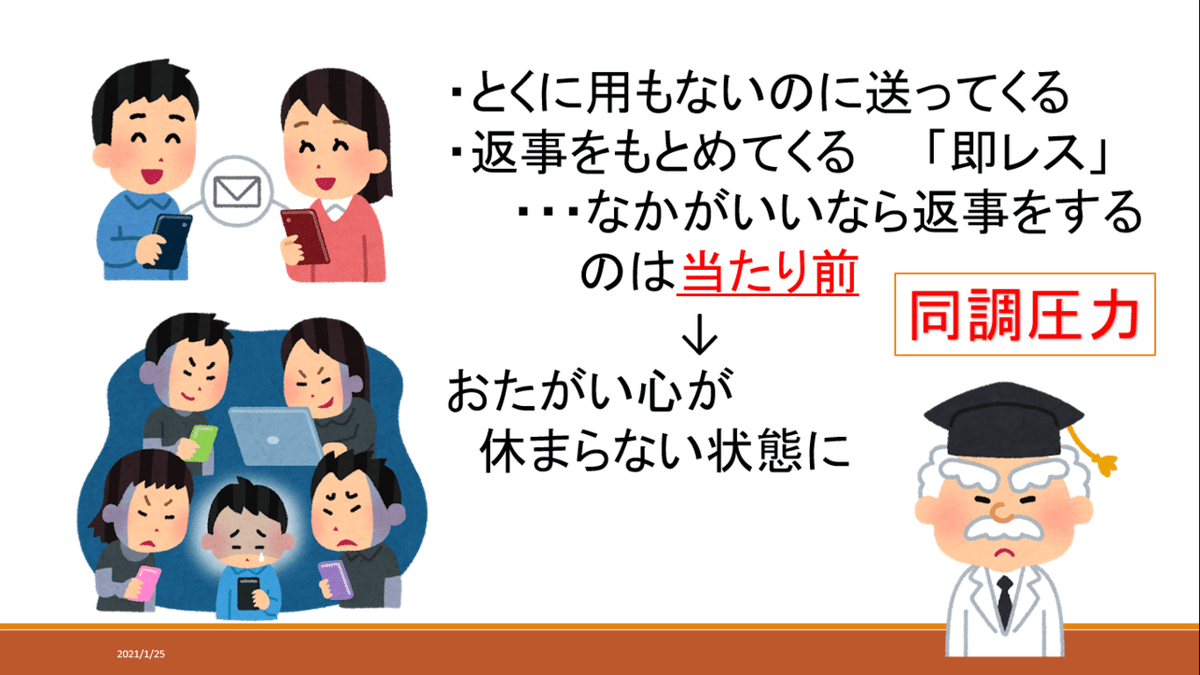

ここで、具体例を入れる。本にはなかったが、3つの身近な例を用意。

「同調圧力」という言葉を教える。そこから「他者の二重性」から身を守るにはどうしたらいいかについて話を変える。

展開②

ここで、最も伝えたいことを説明。

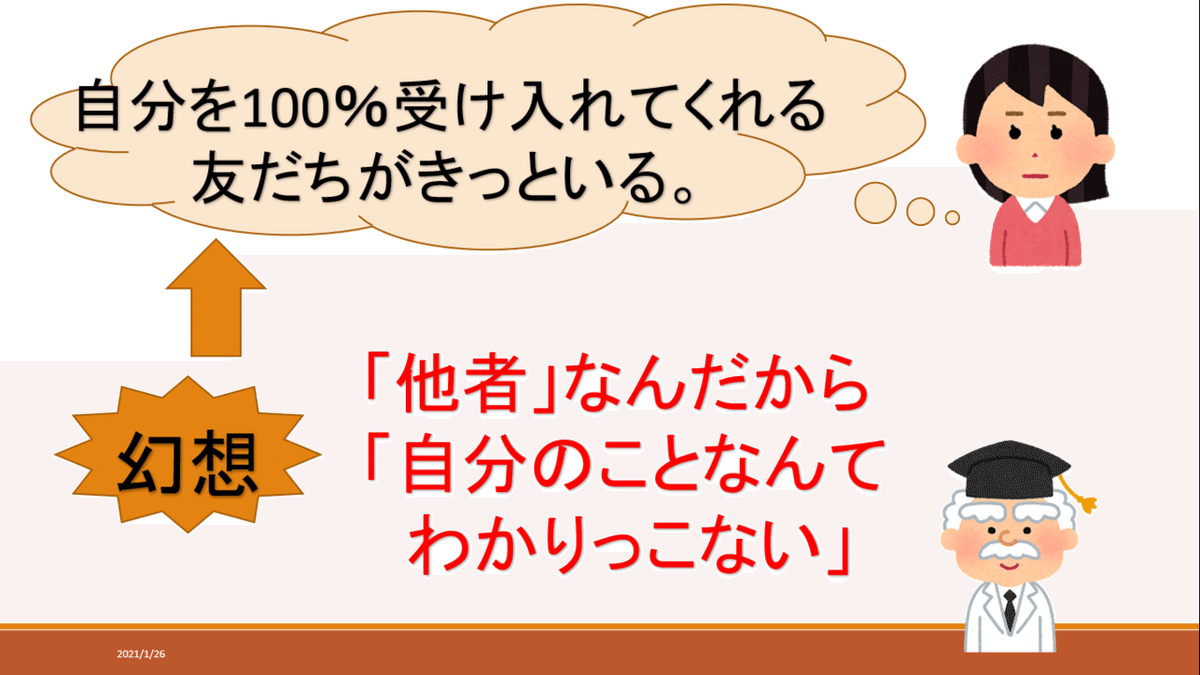

「他者」にも二種類ある。①まったくの赤の他人 ②身近な他者=家族・友だちなど ①はともかく②が問題。「みんな違っている」という当たり前だけど、それを忘れてしまうから悩みが深くなるのだ。「他者なんだから、分からなくって当たり前」という考えを提示する。

次に、具体例を挙げる。

ここで、だからといって理解しようとすることは必要なことを抑えることを忘れないようにしたい。

展開③

ここで、「気の合わない人と一緒にいる作法」を3つ紹介する。

感想の交流

ここで、感想をワークシートに書いて、交流する時間をとりたい。

できれば、全体で話し合いがしたいと思っている。

と、ここまで考えてみた。

明日以降に実際に授業を行ってみるので、その反省はまた今度紹介する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?