ショートストーリー「人魚狩り」

「人魚を狩りに行こう」

突然ルームメイトにそんなことを言われたら、誰だって戸惑うに違いない。

実際、おれもちゃんと戸惑ったし、「何だって?」とちゃんと訊き返した。

「だから、人魚狩りだよ」とルームメイトは少し口を尖らせながら、潮干狩りみたいなニュアンスで言った。

「人魚を狩る?」おれは首を捻った。「そもそも人魚って実在するのか?」

「おいおい」ルームメイトは呆れたように笑った。「実在しないものを、どうやって狩りにいくんだ」

二人でルームシェアをしている九帖半の部屋が、なんだか急に窮屈に感じてきた。

ルームメイトはパソコンの前に座って、おれはソファに背中を預けてテレビを観ていただけなのに。

「これ、見てみろよ」

ルームメイトはそう言って、手招きした。

おれは言われるがままにソファから立ち上がり、彼の隣からパソコンの画面を覗き込んだ。

画面には、ルームメイトがよく閲覧している都市伝説系のサイトが表示されており、一番上に『人攫い人魚の噂』という物々しいフォントのタイトルがあった。

「なんだ、情報源はやっぱりこれか」

「なんだって、なんだ」ルームメイトは不満そうに眉をひそめた。

「それで? 仮に人魚が実在するとして、どうして狩りにいかないといけない? 河童ならまだしも、人魚だとなんだか可哀想な気がするんだが。外見的に」

「いや、これはただの人魚じゃない。『人攫い人魚』だ」

「なんなんだ、その人攫い人魚って?」

「なんでもサイトによると、夜中に子供が一人で家を出て、誘われるように海岸まで向かうらしい。そしてそのまま海に浸かり、人魚の群れに連れていかれる。だから、人攫い人魚。つまり、彼女たちには狩られるべき正当な理由があるってこと」

「ふうん、子供が狙われるのか。そもそも、なんで子供が夜中に一人で海に行っちゃうんだ?」

「夜、どこからか想像を絶するほどの美しい女の歌声が聴こえてくるらしい。気になってその声をたどってみると、どうやら海の方向から聴こえてくることがわかる。そしてその歌声の正体は、人間の子供を狙う人魚。まあ、一種の催眠みたいなやつじゃないのか?」

「なるほど」

いや、何がなるほどなのか、自分でもよくわからないのだが。

「この人攫い人魚の噂がある港町なんだけどな、実際に子供が数人行方不明になってるらしいんだ。それに、人魚を見たって証言も何件かある。だから信憑性は高いと思う」

「へえ」

数人の子供が行方不明になっている状況を恐れた町民が、存在しない人魚のせいにしたんじゃないかとも思ったが、一方で少し興味が湧いてきたのも事実だった。

「そしてその町は、ちょうどここから車で一時間とかからない場所にある。今から行ってみないか?」

「今から? もうちょっとで明日だぞ。明日は朝からバイトだし、さすがに億劫なんだが」

「いやいや、今日じゃないと駄目なんだ。人魚が目撃された時の状況なんだがな、夜中という時間帯以外にもう一つ条件があるらしい」

「なんだ?」

「三日月が出ていることだ」

「ああ、今日がその日ってことか」

「そう。しかも雲ひとつない快晴だ」

「ううん」

おれは唸った。「仮に人魚狩りに行くとしてだぞ? 海に生息する生き物をどうやって狩るつもりだ? まさか二月の、夜の海に潜るなんて言わないよな」

「まさか」

ルームメイトは愉快そうに、首を横に振る。「そんな原始的なことはやらない」

「じゃあ、どうするんだ」

「釣り竿を使うんだよ。ちゃんと専用のエサも用意するつもりだ」

それじゃあ「人魚狩り」じゃなくて、「人魚釣り」じゃないかと思ったが、訂正するのも馬鹿馬鹿しくて、黙っていることにした。

ルームメイトの運転で、おれたちは午前一時の海岸線を走っていた。

時間帯のせいだろう。国道には、おれたちが乗る車以外は一台も走っていない。

「見えてきたぞ」

ルームメイトの言葉通り、フロントガラスの向こうには灯台の光が見えていた。

目的の、人攫い人魚が出るという人口一万人程度の港町のシンボルだ。

おれは眉間に皺を寄せ、「本当に人魚なんて出るのかねえ」とつぶやいた。

「95%の確率で出る」とルームメイトはハンドルを操作しながら、自信たっぷりに言う。

「それは何を根拠にした統計なんだ」

ルームメイトが返事をしなかったから、おれは諦めて、助手席側の窓に視線をやった。

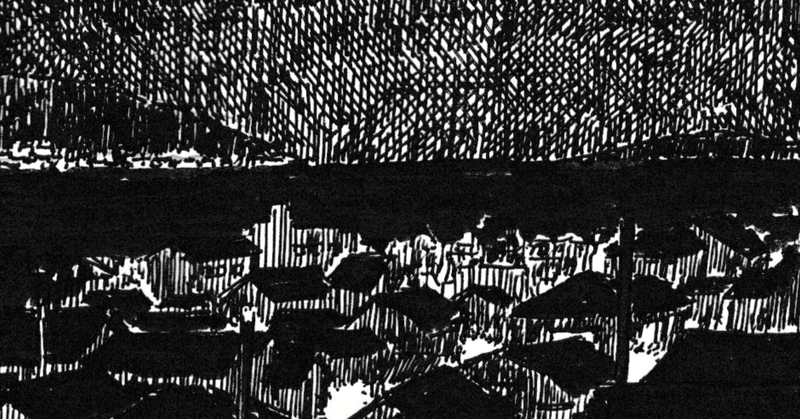

窓の向こうには、真っ暗な海が広がっている。

だが、回転する灯台の光が海岸を照らし出すと、おれの視線はそこに釘付けになり、首を動かすことができなかった。

「どうした?」

隣から、ルームメイトが呑気な声で尋ねる。

だが、すぐに彼も窓の向こうの景色を見て、その「異常性」に気がついたのだろう。

数秒後、ルームメイトは乾いた声で、「ああ、これ見ちゃいけないやつだ」と言った。

「見ちゃいけないやつ」というオカルトマニアの発言は、海からおれの視線を逸らすのに十分な効果を発揮した。

おれは視線を前方に固定させ、ルームメイトは黙ってハンドルを右に切った。

車は交差点を右折し、海岸沿いを離れ、静かな夜の町を走り抜けていった。

二十分後、おれたちは終夜営業のファミリーレストランに駆け込み、奥のテーブル席についた。

二席向こうでは、四人組のスキンヘッドの男たちが座っており、おそらくその他に客はいなかった。午前一時半のファミリーレストランの客層は、どこか奇妙だ。

おれは少し疲れたような顔のルームメイトをちらりと見て、「あれさ」と声をかけた。「何なのかわかるか?」

「いちオカルトマニアの率直な意見を言わせてもらうとだな、あれは、人攫い人魚なんかよりもよっぽど危険だよ。絶対に関わったら駄目だな」

質問の答えにはなっていないが、ルームメイトにも「あれ」が何なのか理解できないし、幾分動揺しているのだろう。

その心境はおれ自身全く同じだったから、「同感だ」と一言返した。

おれたちが二十分前に目撃したもの、それは砂浜を埋め尽くすほどの大勢の人間の姿だった。

数百人はいただろうか。目を疑うくらいの数の人間が夜中の海岸に立ち尽くし、おれたちの方向をじっと凝視していた。

灯台の光が海岸を照らしたのは数秒だったし、走行中の車からはやや距離があるから、どんな表情をしているかまではわからなかった。

だが、彼らが生きている人間ではないことだけは本能的に察知できた。

「なあ、もしかして子供の行方不明の原因って、あれだったんじゃないのか?」

「多分な」とルームメイトは言った。「あるいは、あれこそが人魚の群れだったのかもしれないぜ」

「あれが人魚だと? おれが見た限り、全員足があって直立してたぞ」

「イカやタコには足がある」とルームメイトは反論した。

おれは苦々しく笑みを浮かべ、返事をする代わりにテーブルの上の呼び鈴を鳴らした。

すぐに愛想の良い店員がやってきて、「ご注文はいかがなさいますか?」とひどく丁寧な口調で訊いた。

〈了〉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?