【読書徹底解説】「良い戦略、悪い戦略」を読み解く~NVIDIAの戦略

今回はリチャード・P・ルメルト著「良い戦略、悪い戦略」の中からNVIDIA・エヌビディアの戦略について、自己流に再構築して理解を深めていきたいと思います。このNoteを通じて皆さんの理解や整理に役立ててもらえればと思います。

「良い戦略、悪い戦略」の全体については以下のNoteを参照ください。このNoteはこちらのリンク先のNoteか本書を読んでる前提での説明となります。

なお、本書は日本では2012年に発売されています。ここでのNVIDIAの戦略とは1990年代の後半から2000年代のものとなります。

NVIDIAについて

NVIDIAは1993年に設立された半導体メーカーで、短期間で急成長を遂げ、インテルを始めとする業界大手を出し抜き、業界リーダーとなった企業です。

著者はNVIDIAについて、ほぼ戦略だけの力で市場を席巻したと言ってよいと述べています。

このNVIDIAの戦略について、本書でどのように説明されているか解説していきます。

3Dグラフィクスのダイナミクスの前兆

まず3Dグラフィクスの業界について、基本技術は1960年代後半にユタ大学で開発されました。ユタ大学のコンピュータ・サイエンス学科からアドビ、アタリなどを創業する多くの人材を輩出しました。

中でもジムクラークが1982年に設立したSG:シリコン・グラフィックス・インコーポレーテッドは三次元画像処理の分野を開拓し大きな影響を与えました。

SGIが開発したグラフィックス・パイプラインという高速処理方式があります。この技術が活用され一般的にインパクトがあったのが1993年公開の映画『ジェラシックパーク』です。SGIはグラフィックス・パイプラインのハードウェア化に成功しましたが、高さ4フィート(約1.2m)で価格は10万ドルでした。

3Dグラフィクスの展望

1990年代の前半にはPCに高性能3Dグラフィックスが搭載可能と予測されたが、ユーザーはそんなモノを望むかは懐疑的だった。

そんな中、1993年にMYST、DOOMというパソコン用の3Dアクションゲームが登場し需要は急速に伸びます。DOOMの後継のQuakeではオンラインのマルチプレーが可能となりました。オンラインでの対戦が普及すると、ゲーマーは高性能の3Dグラフィックスを求めていきました。

3Dグラフィックスの需要に応えた最初の会社が3dfxインタラクティブ社です。SGIの同僚3人で設立した会社でVoodooというブランド名でゲーム用の3Dグラフィックスチップを提供した。Voodooを最初に使って製作されたのが1996年のトゥームレイダーで高い評価と売上を記録しました。

NVIDIAの設立と戦略

NVIDIAが設立された1993年当時の状況は、Windows95の登場前でマルチメディア革命が話題になるも、規格が不統一の状況でした。

この状況でNVIDIAの初期戦略は、マルチメディア対応での業界標準・デファクトスタンダードとなる製品を開発することでした。

NVIDIAは1995年に業界標準を狙い最初の製品を発売します。しかし、競合優位といえる製品ではなく、描画方式は独自で特殊なもので売れ行きは芳しくなかった。

結局、後継製品も出せずに失敗に終わります。

戦略の立て直し

社内外の専門家から成る技術諮問委員会を設置して、戦略の立て直しの意見を求めました。

その結果、NVIDIAは方向転換することを決めます。まずマルチメディアではなくデスクトップPC用の3Dグラフィックスに的を絞ります。

そして当初は独自技術を模索していたが、SGI社の技術を基本とする処理方式を採用する決断をします。

一方で継続事項としてはファブレスでいくことです。設計に集中して、製造はアウトソーシングしていきます。

戦略の立て直し:診断

NVIDIAは戦略を立て直す上でどのように状況を診断したかを見ていきます。

半導体産業ではムーアの法則の通りの進化が実現していました。驚異的なペースで実現してはいたが、あらゆる技術が横並びに進化が必要で、それ以上早まる可能性は低いと考えられました。

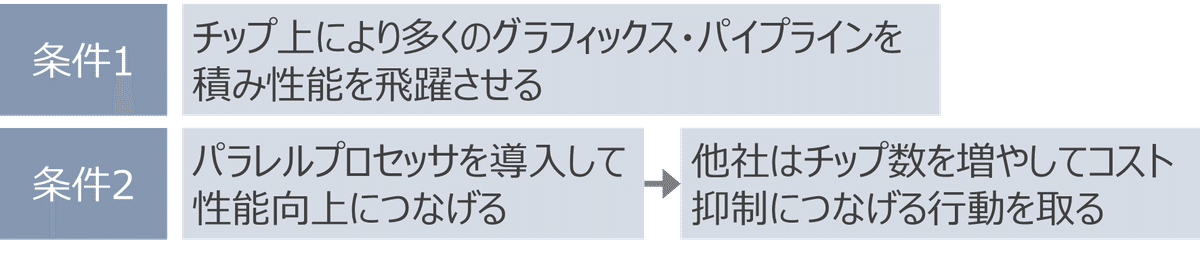

経営陣と技術委員会は2つの条件を3Dグラフィックスはムーアの法則より速いペースで進化できると考えました。

2つの条件とは以下になります。

チップ上により多くのグラフィックス・パイプラインを積み性能を飛躍させる。

パラレルプロセッサを導入して性能向上につなげる。

他社はチップ数を増やしてコスト抑制の行動を取るが、NVIDIAは性能向上に全力を傾けることでムーアの法則を打破が可能と判断しました。

GPUの進化スピードが競争優位になると確信していました。

プログラミング・インターフェースにはライバル企業の3dfxの技術を使うのは自殺行為と判断し、MicrosoftのダイレクトXを選択します。

ダイレクトXのMSの開発チームに情熱を感じ、これが業界標準になることに賭けます。

3Dグラフィックスの処理能力に対する要求は高まり続けると、高性能のGPUの重要を予測します。一方で高性能のCPUは一般向けには使いこなすことは難しいと考えました。

戦略の立て直し:基本方針

診断の結果、GPUの性能はCPUの3倍のスピードで進化させることは可能であると判断します。

NVIDIAの経営陣は新しい基本方針として、18カ月ではなく、6カ月ごとにGPUの性能を大幅に向上させるというものになります。

悪い戦略では、ここで止まってしまいスローガンを掲げ、あとはひたすら尻を叩くだけです。だがNVIDIAの経営陣は実現に向けた一貫した行動計画を立てていきます。

戦略の立て直し:行動計画

実現に向けて、まず3つの開発チームを発足させます。

各チームは18カ月サイクルで開発しますが、その開発期間をずらします。

期間をずらすことで、6カ月ごとに新製品リリースを実現するという仕組みとなります。

この行動計画の障壁となるのは以下の2点で、これらの対策を施していきます。

設計ミスによる手戻りが発生する

ドライバ製作に時間がかかる

設計ミスによる手戻りの対策は、シミュレーションやエミュレーション技術に多額の投資を行い、チップの設計プロセスに活用しました。

ドライバ製作の時間がかかることへの対策は、UDAという統合ドライバアーキテクチャで解決を図ります。

ここでドライバ開発における3つ課題を説明します。

1つ目はチップベンダーであるNVIDIAのチップ提供後からドライバ開発が始まることです。グラフィックボードのメーカーは提供前に開発ができません。

2つ目はチップベンダーにグラフィックボードメーカーからバグなどのフィードバックがないことです。ベンダー経由で他のボードメーカーに情報共有されるの避けるため、フィードバックをしませんでした。

3つ目は同一チップに異なるドライバがあることです。ボードメーカー毎に異なるドライバが開発されるため、アップデートや旧製品への考慮などが複雑になります。

これらの課題はUDAで以下のようになります。

NVIDIAのチップは同一ドライバを使用する。

インターネット経由でダウンロード可能で、アップデートも対応する。

NVIDIAがドライバの設計・販売を手掛けられる。

UDAに加え、更にエミュレーションへの設備投資を増加して、ドライバの開発期間の短縮は図ります。結果として、チップ完成の4~6カ月前にドライバ開発に着手可能を実現します。

NVIDIAの戦略のカーネル

ここまでのNVIDIAの戦略について、そのカーネルとしてまとめます。

診断は以下のようになります。

GPU需要を見越しデスクトップPCをターゲットにする

3Dグラフィックスはムーアの法則より早いペースで進化できる

基本方針は以下になります。

NVIDIAは18カ月ではなく、6カ月ごとにGPUの性能を大幅に向上させる

行動は以下になります。

3チームよる開発と開発サイクルによる6カ月リリース

期間短縮のための集中投資とドライバ開発モデルの変更

戦略の実行結果

この戦略の実行結果として、1997年から1999年でリリースされた製品をピックアップすると以下になります。

1999年のGeForce256で3dfx社に事実上勝利して、性能面で業界リーダーの座を確立しました。またこの製品から、NVIDIAは「Graphics Processing Unit (GPU)」という名称を使うようになりました。

性能面での競争優位を築いて拡げる

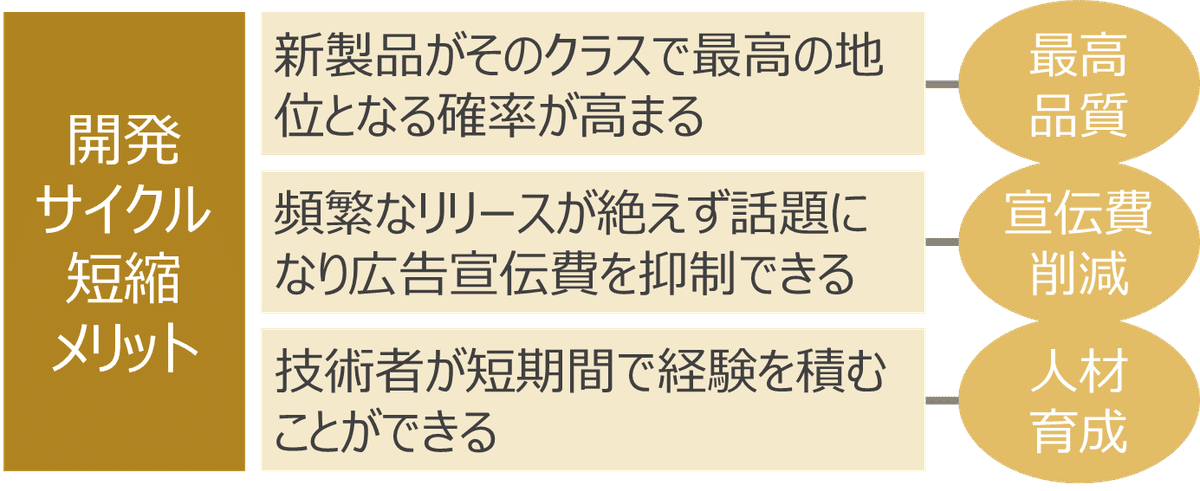

開発サイクルを短縮して、性能面での競争優位は築きました。開発サイクルの短縮によるメリットは以下になります。

新製品がそのクラスで最高の地位となる確率が高まる

頻繁な新製品のリリースが話題になり広告宣伝費を抑制できる

技術者は短いサイクルで早く経験を積むことができる

短期リリースによる相乗効果で、最高品質・宣伝費削除・人材育成という正の連鎖が起きていると言えます。

これらを製品の特長やプロセスと組織に対応させると以下のようになります。

本書の中で説明されてる良い戦略の強みの源泉の一つ「鎖構造」として考えてみます。

「短期リリース」を実現するための行動から、各種に連鎖していきます。

製品のプロセスや組織を表面的に真似をしようとする競合が出てきたとします。しかし、どれか1つ2つを真似られただけでは、NVIDIAの優位性は揺るがないようになります。

NVIDIAは性能面で業界リーダーの座を確立した後、その優位性を継続して拡げていきました。他のライバル企業は対応に失敗しNVIDIAに追随できずに脱落していきました。

こうした中で買い手との交渉力が向上していき、価格交渉や販路拡大を行っていきます。

買い手のボードメーカーとのマージン引き下げ交渉を実行する

DELLに売り込みNVIDIA製品を搭載したボードが採用される

NVIDIAは短期サイクルでのリリースと3Dグラフィックスの性能向上というパターンを継続して、1997~2001年の4年間で157%の性能向上、2002年~2007年には年平均62%の性能向上を達成しました。

こうしてNVIDIAは変化が早い分野で、戦略によって90年代後半から2000年代後半まで成功を収めることができたとのことです。

以上が「良い戦略、悪い戦略」でのNVIDIAの戦略の解説となります。皆さんの理解を深め、これを活かせるようになれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?