アメリカの世界は、黒人に真の自我意識をすこしもあたえず、彼はいつでも自己の二重性を感じている。

どうもです。

新年度が始まり、あれこれ忙しくしているうちに前回の記事から1ヶ月以上が経ってしまいました。

自分が好きでインプットしてきたものを整理することを目的にまとめ始めたマイノリティ歴史記事ですが、

今日は非常にデリケートな問題を少し紐解いてみたいと思います。

現代もなお続く問題ですが、

そこには根深い歴史問題があるわけで、

それを一応おさらいしておこうと思います。

何度も言うように歴史や物事には色んな側面があるので、

光の当て方次第で見え方も変わるのは百も承知な上で、

まずは広く浅く前提知識を持つことが大切かなとも思います。

また色々と教えていただければ幸いです。

ではでは…

【本日のお言葉】

アメリカの世界は、黒人に真の自我意識をすこしもあたえてはくれず、自己をもう一つの世界の啓示を通してのみ見ることを許してくれる世界である。

(中略)

彼はいつでも自己の二重性を感じている。

by W.E.B.デュボイス

”デュボイス“は、アメリカ黒人として初めてハーバード大学から博士号を得た社会学者であり、『全米黒人地位向上協会』の創立者の1人であり、

「近代黒人解放運動の父」と呼ばれる人物です。

▲W.E.B.デュボイス(Wikipediaより)

黒人の人種差別問題に関しては、

HIPHOP好きの方なら関心の高い問題だと思いますし、

その公民権運動としては、”マルコムX“や”キング牧師“が有名で人気も高いかと思いますが、

この”デュボイス“が存在しなければ二人も出てこなかったと言っても過言ではなく、

実際に”キング牧師“が最も敬愛した指導者の一人とも言われています。

そんな”デュボイス”が活動していたのは、

今から100年以上前の1900年初頭〜であり、

1903年に刊行された名著『黒人のたましい』では、

「20世紀の問題とは、カラー・ラインの問題」

と予言的に記しています。

今回の【本日のお言葉】も、その『黒人のたましい』からの一説であり、

アフロアメリカンの持つ”二重意識“というものを議論した言葉です。

”デュボイス“がどのように考え、分析し、

どのような活動をしていったのか。

それを紐解いて行く為には、

黒人の人種差別問題の歴史をまずは押さえておく必要がありますね。

ということで、

ざっくりと振り返ってみます。

黒人奴隷問題の始まり

15世紀末から16世紀にかけて、大航海時代が始まり、

ポルトガルがアフリカ大陸を、スペインがアメリカ大陸をそれぞれ発見し、

ヨーロッパ人が次々と貿易範囲を拡大していきます。

その中で生まれたのが『三角貿易』です。

これは、

始めにヨーロッパ(特にイギリス)から工業製品(武器、雑貨)を船に積み、アフリカ西海岸に輸出します。

アフリカでは商品を黒人奴隷へと変え、アメリカや西インド諸島に送ります。

そして、

送った先で奴隷と引き換えに綿花やタバコ・砂糖を積み込んで、ヨーロッパへと戻っていきます。

まさに一石二鳥ならぬ一船三鳥といった感じでしょうか。

そうして持ち帰った綿花で作った綿製品や、タバコ、砂糖をヨーロッパ内で売ることで、

ヨーロッパ主要国は多大な利益を生み出しました。

▲三角貿易の略図(a,b,c,d=タバコ、綿花、砂糖、コーヒー、e=武器、f=黒人奴隷)

このように、

ヨーロッパ諸国がアジア、アメリカ大陸での植民地政策を進めるうちに、

植民地にいる現地民のみの労働力だけでは足りなくなり、

アフリカから奴隷を調達するという(今思えばとんでもない)政策に踏み切ったことが“三角貿易”の始まりであり、

まさに悪夢の発端だったと思います。

“三角貿易”が(ヨーロッパから見て)うまく回りだすと、

奴隷の需要はとどまるところを知らなくなるわけでして、

次々とアフリカ大陸から黒人奴隷が”出荷“されていきました。

では、

アフリカ大陸ではどうしてそんなに黒人奴隷を確保できたのでしょうか?

それは、

当時、アフリカ大陸がまだ多民族で紛争をしていた不安定な情勢であったことが関係しています。

ヨーロッパから武器や工業品がアフリカに輸出されると、

その武器で紛争を有利に進めた民族が支配層となり、

その支配層は武力や生活水準を向上させていきました。

そうなると、

ヨーロッパとの交易を継続する為にさらなる奴隷獲得を目指し、

アフリカ民族同士での奴隷狩りが頻繁に行われるようになりました。

時には人さらいも横行し、その被害を受けた者も多数にのぼったとの歴史もあります。

結局、

”黒人奴隷“を確保し続けたのは、同じアフリカ民族だったという悲しい側面もありました。

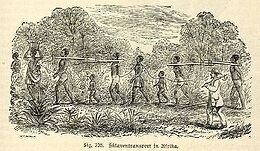

▲奴隷狩りの様子(Wikipediaより)

何にせよ、

この“三角貿易“の流れは17〜19世紀の200年以上も続きました。

アメリカが独立した1776年以降も、奴隷制度は廃止されず、

最終的に1200万人の奴隷がアメリカに渡ったとされています。

アフリカ大陸からアメリカ大陸への航路は非常に劣悪な環境だったと言われており、

アメリカ大陸に到着する前に餓死、病死した黒人奴隷も多いことを考えると、

アフリカ大陸から奴隷として出荷された人数はもっともっと多くなることが想像つきますね。。

アフリカ大陸では戦闘や奴隷狩りにより人口の減少を招き、

さらには伝統も破壊されていったという歴史もあります。

奴隷制度の終焉

そんな奴隷制度に変化を迎えたのも、始まりと同様ヨーロッパがキッカケでした。

18世紀頃から、『啓蒙思想』というのが広まり始めました。

これは、

「聖書や神学といった従来の権威を離れ、理性による知によって世界を把握しようとする思想運動」

であり、簡単に言えば、

「人は皆平等だよね。」

という価値観です。

この思想が広まりだすと、

宗教に仕える聖職者や王家と、平民での身分による違いに反発が起き始め、

『フランス革命』(1789年)に代表するような市民革命も起こり始め、

一般的な感覚として、”奴隷“という扱いそのものに『NO』が突きつけられるようになりました。

(フランス革命の一側面を初回の記事で記しています。)

そして、

その思想に拍車をかけたのが、

イギリスを起点とした『産業革命』でした。

“産業革命”により、都市化が進み、国は農業から工業中心となっていきます。

その過程の中で、イギリスでは1807年に奴隷貿易が禁止され、

そして1833年には奴隷制度そのものが禁じられました。

(この経緯についても面白いのですが、

今回の本筋とは逸れるのでまたの機会に。)

しかし、

イギリス国内、イギリス植民地内では既に奴隷制度が禁じられた後も、

貿易相手のアメリカではその後何十年にも渡り奴隷制度は残り続けました。

▲12 YEARS A SLAVE(放題『それでも世は明ける』)(予告編)

※奴隷制度を描いた映画。アメリカ国内でも、人さらいの奴隷狩りがあったみたいですね。

というのも、

アメリカの南部地域では、

プランテーション(大規模農園)で綿花を栽培していましたが、

その生産能力が高まるとともに世界的に綿花需要も高まり、

そのために綿花プランテーションの奴隷労働は拡大し、

世界的に奴隷制度に反対傾向が出てからも、

アフリカからの奴隷”密”貿易も含めて続いていました。

ちなみに、

この綿花から生産された綿糸はイギリスに送られ、

前述の“イギリス産業革命“の原料となったわけでして、

イギリスは産業革命の為にアメリカ南部の奴隷制プランテーションを必要としたという歴史的背景から、

『産業革命は黒人奴隷によって達成された』

と指摘する歴史家もいるほどです。

▲砂糖生産と奴隷労働(山川詳説世界史図録より)

前回の記事では、

近代化はピューリタンの禁欲的側面が合理化を生んだきっかけという視点を紹介しましたが、

その資本家たちが合理化を進める裏で、

奴隷として働く黒人たちが身を粉にして働いていたとするならば、

本当にやるせないことですね。

このような時代を経て、

遂にアメリカでも黒人奴隷制度が無くなったのが、

1861年に始まった『南北戦争』が発端でした。

これは、

工業地帯の北部州(アメリカ合衆国)が『奴隷制廃止』と『保護貿易』を、

農業地域の南部州(アメリカ連合国)が『奴隷制維持』と『自由貿易』を、

それぞれ主張して起きた戦争でした。

北部は、

流動的な雇用で工業製品を作って、それを国内で流通させて経済を回したい。

南部は、

奴隷を基盤に農業作物を作って、それを海外に売ることで経済を回したい。

という食い違いがありました。

奴隷の是非をめぐる人道的な立場というより、

自分たちの利益を主張しあった戦争だと言えますが、

これが両軍合わせて50万人以上が死亡するというアメリカ史上最大の内戦となりました。

結果的に、

奴隷制度反対の立場をとる北部軍が勝利をし、

1863年に当時の”リンカーン大統領“が『奴隷解放宣言』をしました。

そして、

1865年、『アメリカ合衆国憲法修正13条』において、

正式に“奴隷制度”が廃止となり、

『同憲法14条、15条』で、「黒人の市民権」「黒人男性の投票権」もそれぞれ認められました。

(そして、以前の記事で触れたように、この戦争で余った武器が日本に売られ、『戊辰戦争』に使われたわけですね。)

奴隷解放のその後

このように奴隷制度が廃止されて、市民権・参政権も一部認められて、

「これでめでたしめでたし。」

と、ならないのがこの問題の根深いところですね。

『南北戦争』が終わっても、

南部州では黒人労働力による農業が依然として経済の基礎だったので、

そのため、「黒人が白人と平等になっては困る」というのが、南部経済を支える有力な白人農園主たちの本音でした。

しかし、

勝利した北部州は、

南部州に軍隊を駐留させて憲法通り黒人差別の撤廃を強硬手段で進めていきます。

そうすると、

軍政でそれを進めようとした北部白人の横暴さが、

安い労働力を失ったことで一気に不況に陥いった南部白人の不満を呼び、

さらに解放された黒人たちも貧困に変わりはなく、その中から強盗や性犯罪を犯す人たちも現れ、

結局、南部州では黒人に対する差別や偏見が潜在的に残りました。

そんな揺り返しの象徴として、

”反奴隷解放“をとなえ、”白人至上主義“を掲げる秘密結社『KKK(Ku Klux Klan)』が暗躍したりもしました。

▲KKK(1923年の第二期時代)(Wikipediaより)

さらに、

前述の『憲法修正13条』の奴隷制禁止条項には、

「ただし犯罪者であって関連する者が正当と認めた場合の罰とするときを除く。」

という部分があり、

そこを抜け穴として、黒人を犯罪者に仕立て上げることで、

結局、黒人を今まで通り奴隷同様に扱うという例も続出しました。

▲映画『13th-憲法修正13条-』

※上記の出来事に関するドキュメンタリー映画

実際に黒人の犯罪率が高いのか?

それとも、思惑があって犯罪者に仕立て上げられたのか?

どの意見もある程度真実であり、さまざまな角度から検証していく必要があることですね。

このように、

制度として奴隷が禁止されても、南部州では現状が大きく変わらないという状況が続きました。

そして1877年、さらに転換期を迎えます。

1877年、

北部州からの軍政が撤退となると、

南部州では元々の“反奴隷解放”派が力をもちはじめます。

そこで生まれたのが、

国の憲法を変えるのではなく、州の法制定を合法的に変えることによって生み出された、

「黒人を永久に第二級市民とする。」

という、

通称『ジム・クロウ法』でした。

これは、

州・郡・市町村において

「黒人の一般公共施設の利用を禁止、制限した法律」

でした。

要は、黒人(のみならず有色人種)は、

公共施設、公立学校、病院、待合室、レストランなどを利用できなかったり、

利用出来ても白人とは違う場所(劣悪な場所)に分離する。

という区別が行われたのです。

さらには、

1870年に認められていた“黒人を含めすべての市民に対する投票権“の保障も、

色んな条件をつけて、事実上剥奪していきました。

例えば、

字が書けない人はダメ、投票に税をかけて払えない人はダメなど、白人の歴史を答えられないとダメなど、

黒人に当てはまりやすい条件を課すことで選挙権を剥奪していきました。

このように、南部州では公民権(参政権)までも奪われていきました。

分離すれど平等

この『ジム・クロウ法(ジム・クロウ制度)』は、

法律では及ばない日常生活にもはびこっていきます。

いわゆる、“暗黙のルール”、“(その世界での)常識”といったところでしょうか。

一部を引用抜粋しますと、

・呼称に関して...

黒人は白人に必ず敬称を用いた(MrやMiss)。

一方で、白人が黒人に敬称を用いることは皆無であった

・日常的な振る舞い...

黒人は白人と話すときに帽子を取ること、黒人が贅沢な暮らし(高級車に乗ること、立派な服を着ること)は見せびらかしてはいけない等

・黒人男性と白人女性の関係...

白人男性は黒人男性と白人女性が関係をもつことを嫌った。

関係をもったとされた場合は、「犯人」である黒人男性はリンチされ、公開処刑されることが大半であった。

・労使関係...

白人が地主の土地で働く場合は、奴隷同然に「主人」の指示に従う必要があった。

”ジム・クロウ制度”は実体があるものではなく、

上述した内容のような「法律規制」と「社会的規範」から成り立っていました。

(NEWSWEEK日本版『【やさしい解説】米南部で「復活」した人種隔離政策「ジム・クロウ法」とは』より引用)

このような社会において、ある裁判が方向性を決定付ける判決を出しました。

それが、

1896年に起きた『プレッシー対ファーガソン裁判』でした。

黒人と白人で鉄道車両を分離する法案を通した南部のルイジアナ州に対して裁判を起こした黒人(厳密には黒人のワンエイス(1/8))がいましたが、

連邦最高裁判所が「分離すれど平等」として、

人種差別に当たらない(=憲法違反とならない)という判決を下したのでした。

要は、

人種によって分離した車両に格差(例えばキレイ、汚い)があることが問題であっても、

目的地まで移動するという電車のサービスは受けられているわけだから、

分離すること自体は悪くなく、

被告人は、黒人(有色人種)専用車両に乗せられても問題はない。

という判決でした。

どんな施設も、白人用と黒人用で品質の差は明らかでしたが、

最高裁判所は、そこに相違を見出さなかったのでした。

これが、

「白人と黒人は区別(差別)して当たり前」

という悪しき判例を生み出してしまったわけでした。

▲『ヘルプ〜心がつなぐストーリー〜』(予告編)

※この時期を題材にした映画。

奴隷制度という、

人を人とも扱わないような制度が終わっても、

今度は同じ人ではあるけど、

優劣があるのだと暗に認めてしまったカタチとなりました。

本質としては何も変わっていないですよね。

もしくは表向きだけ平等に見せかけて、実のところ差別的というのは、

逆にいやらしいやり方にも見えますね。

ちなみに、

1954年には“ブラウン判決“により、

この「分離すれど平等」とした判決は違憲だったという逆転判決がされました。

デュボイスの功績

というわけで、

ざっくりとか言いながら、前置きが長くなりすぎました笑

このような経緯を経て、

『ジム・クロウ法』が世間に浸透していった時期に”デュボイス”は学生時代を過ごし、

エリート黒人として、黒人初の博士号を取得し、

前述の『プレッシー対ファーガソン裁判』の翌年、

1897年にアトランタ大学で歴史と経済の教授となりました。

そして、

自身の研究論文として、

アフリカ系アメリカ人についての初めての科学的研究を手掛け、黎明期(れいめいき)のアメリカの科学的社会学に大きな貢献を残しました。

当時のアメリカでは、

黒人が”怠慢”で”野蛮”で”非文明的”なのは、

遺伝や脳容積などの”先天的特質”が原因だとする人種主義的言説が流布していましたが、

“デュボイス”は、

『皮膚の色や脳の容量、頭蓋骨の形状などの身体的差異が人種間の優劣を示すという証拠は何もない』

と主張し、黒人に対する差別 ・抑圧を正当化する“科学的人種主義“を否定しました。

まさにザ・ブルーハーツですね。

生まれたところや 皮膚や目の色で

いったいの僕の何がわかると言うのだろう

(『青空』/THE BLUEHEARTS)

50年以上前に甲本ヒロトと同じことをキチンと言っていたんですね。

それが当たり前の時代じゃなかった時から。

そして、

当時、アフリカは発達した文明の存在しない「暗黒の大陸」とみなされていましたが、

『そのアフリカの歴史を回復し、黒人は自らの過去を誇るべきである』

という主張も行なっていき、

黒人の才能と人間性についても歴史学と社会学の観点からも丁寧に紐解いていきます。

黒人の野生的で美しいメロディーは、アメリカ的な音楽に大きく影響を与えているし、

アメリカのお伽話も民間伝承も、インディアン系とアフリカ系であるとのことから、

その才能は決して無視できないとし、

さらに、

『“大学で教育を受けた黒人たち“ほど有用で寛大な精神を持ち、その仕事に生涯をかけて深くうちこみ、苦しい困難に直面しても成功をめざして毅然と献身している男女を、他のどこにおいてもわたしは見かけたことがない。』

とも述べています。

どの人種がどの人種よりどうだこうだ、優だ劣だ、

というのが科学的根拠のない言説なのは今や常識ではありますが、

(それでも人種主義は根強く一定数あるとも言えますが…)

当時は、先ほど述べたような”人種主義”、”白人至上主義“が”常識“の時代であり、

“デュボイス”が黒人を科学的に分析した上でこのように論文として発表することには大きな意味があったのではないかと思えます。

the submerged tenthとTalented tenth

一方で、

”デュボイス“は、黒人の一定数が犯罪に手を染めていることも認めており、

この時代において最下層階級の黒人を、“the submerged tenth“と位置付け、

“怠惰(lazy)“、または“信用できない(unreliable)“という軽蔑を込めた表現で書いていました。

しかし、

それでも、その原因は彼ら自身以上に、奴隷制度の爪痕にあるとも主張していました。

たとえ法律的に自由の身となったとしても、

『ある集団において、何世代にもわたり、あらゆる場面で自立性や積極性を妨げられるならば、大多数の者は人生における競争に勝ち抜くことはできないだろう。』

と黒人は現状を打破する精力そのものを失ってしまっていることを指摘し、

『奴隷制度は、じつにあらゆる非道の総和であり、あらゆる悲しみの源であり、あらゆる偏見の根源であった。』

とも記しています。

そんな文脈を踏まえて、

“デュボイス”は黒人の地位向上を強く主張しました。

当時、

“T・ワシントン”という指導者も台頭していましたが、

“T・ワシントン”は、

「政治権力」「市民権の主張」「黒人青年の高等教育」については当面断念して、

「職業教育」「富の蓄積(倹約と自尊心)」「南部との融和」に精力を集中せよ。

すなわち、

「黒人はただ服従をとおしてのみ生き延びることができる。」

という主張で指導をしていました。

▲T.ワシントン(Wikipediaより)

それに対して、

“デュボイス“はそうした「制度的レイシズム」を徹底的に反論し、

黒人の完全なる市民権と政治的代表の増加を主張しており、

それは黒人の知的エリートによってもたらされると考えていました。

“デュボイス“はそれを『Talented Tenth(才能ある十分の一)』とよび、

黒人が指導力を強化するためには高等教育の機会が必要であると考えていました。

このように、

黒人への参政権や高等教育を求め、

また当時アメリカで頻発していた白人の黒人へのリンチにも強く批判し続け、

黒人の地位向上の為に活動し続けました。

そんな“デュボイス“を、ある専門家は、

「1950年代まで、アメリカには、研究活動や言論活動を通じて、アフリカの脱植民地支配を訴えた知識人はデュボイス以外にいなかった」

と指摘しています。

黒人の二重意識

そんな歴史的に見ても悲劇の経緯を辿っているアフリカ系アメリカ人たちを“デュボイス”は、

アメリカでは「黒人であること」と「アメリカ人であること」は合致しえず、

このようなアイデンティティの分裂状況を「自己の二重性」と呼びました。

【今日のお言葉】の言葉ですね。

アメリカ人として平等に扱われることを求めるけど、

それは“白人世界“に入るということでも、“白人“になりたいというわけでもありませんでした。

“アメリカ人”になることは“黒人“であることを捨てる必要はない。

二重性を、二重のまま持ち続けることが独自の強さとなるとしました。

過去においてはハンディであったが、未来においては強みとなり得る独自のアイデンティティであり、

『したがって、人種の運命は同化でも分離主義でもなく、誇るべき永続的な二重性(hyphennation)(※アフリカ系アメリカ人(African-American)のようにハイフンが付く二重性)につながるものとして思い描くことができる。』

と主張しました。

要は、

“デュボイス”は“黒人”であることと“アメリカ人”で あることのどちらか一方のみを選択すべきではないと論じており、

この時点においてすでに二重の自己意識の両方を維持する必要性、

すなわち多様性(自己の中にも)を認めていく姿勢が既にあったのかなと思います。

黒人という人種について深く論じることは、

ある意味人種による区別をしていくということにも繋がりかねないのですが、

これはそう論じないといけない時代背景も常に考えておかないといけないと思いますね。

そして、

“デュボイス”は晩年、さらに視野を広げていきます。

「観察や測定の正確性が高まるにつれて、人種的差異に科学的根拠を与えることは益々困難になっており、3、5、20 の人種へと細分化すると、最終的には科学的な人種カテゴリーのいずれにも当てはまらないひとたちがいることが明らかになった」。

デュボイスによれば、人種とは生物学的な境界によって分類できるものではなく、社会的・文化的・歴史的に構築されたものであった。

結局、

生物学的に、○○人がどうこうというのは分類できるものじゃないってことですよね。

○○人だから能力が高い/低いなんて事実はなく、

人の数だけアイデンティティがあるわけですよね。

ただ、それが社会的に歴史的に歪められると、人種というカテゴリで偏見や差別が構築されてしまうということですね。

デュボイスの晩年と黒人問題のその後

このように“デュボイス“は、黒人問題を見つめながら、

晩年は、人種を超えることで世界平和(=反戦主義)を訴えるところまで視野を広げていました。

1945年には、

『全米黒人地位向上協会』の代表団として、国際連合(国連)に人種の平等を承認し植民地時代を終わらせるよう求めました。

国連をその方向に進めるため、

デュボイスは「植民地政府の制度...これは非民主的であり、社会的危険であり、戦争の主たる原因である」と明言する提案の草案を出しました。

(結果は採用されませんでしたが。)

また、

アフリカ系アメリカ人に対する差別について要望書を国連に提出する手助けとして、

“全米黒人地位向上協会”からの

「世界への嘆願:アメリカ合衆国の黒人系市民の例に見るマイノリティの人権の否定についての声明、並びに国連による救済を求める嘆願」

を行ったりと最後まで精力的に活動をしていました。

こぼれ話ですが、

”デュボイス“は60代の頃に日本にも周遊しましたが、

そこで黒人(デュボイス)の前に横入りした白人を無視して、

順番通りに接客したホテル職員に感動し、

「(日本人は)同じ有色人種であり、同じ苦しみを味わい、同じ運命を背負っていることを、心から理解してくれているのだ。」

と記すほどの「忘れ難い経験」をしたというエピソードもありました。

▲晩年のW.E.B.デュボイス(Wikipediaより)

そして、

1963年、デュボイスはアフリカで『アフリカ百科事典』を作成中に亡くなりました。

95歳の大往生でした。

そして、

翌年の1964年、アメリカで『1964年公民権法』が制定されました。

“デュボイス”が生涯をかけて運動を行ってきた多くの改革の実現を果たした瞬間とも言えましたが、

彼はその瞬間に立ち合えませんでした。

『1964年公民権法』

アメリカ合衆国における1964年公民権法(Civil Rights Act of 1964)は、同国内において人種差別を禁ずる法律。

1950年代以降にアメリカ国内で活発化した、公民権運動を背景として1964年に合衆国連邦議会で成立した。同法は11条からなり、職場、公共施設、連邦から助成金を得る機関、選挙人登録における差別を禁じ、分離教育を禁じている。

(Wikipediaより・1部改変)

こうしてアメリカで人種によらない公民権が実現しましたが、

今現代に至るまでアメリカで差別問題があるのは皆さんのご存知の通りです。

それどころか、

差別問題は世界中で散見され、

日本だって例外じゃありません。

どこまでが差異で、どこまでが偏見で、どこからが差別なのか、

平等とはなんなのか、公平とはなんなのか、多様性を認めるとはどういうことなのか、

それぞれが考え、感じ、擦り合わせていきたい問題ですね。

誰かの意見を鵜呑みにすることなく、目立つ意見に簡単に流されることなく、卑屈になることなく、

まずは自分自身で考えたいですね。

歴史を振り返ることで、

それぞれの思考をまとめたり、深めたりする一助になれば幸いです。

というわけで、

今回もぐだぐたと長くなりすみませんでした!

もっと掘り下げることもあったのですが、

あまり偏らせないようにする為にあえて表面で留めたりもしました。

僕自身ももっと掘り下げて自分の本当の意識や価値観に向かい合ってみたいと思いますし、

その上で、意義ある行動を外に出せるようにしていきたいと思います。

▲『DO THE RIGHT THING』(予告編)

右手にLOVE

左手にHATE

そういうことですね。

ではでは。

【参考図書等】

『黒人のたましい』(W.E.B.デュボイス著/木島・鮫島・黄 訳)

『W.E.B.デュボアと都市研究ーデュボア社会学の意義についてー』(辻正二/社会分析、1992)

『W.E.B.デュボイスと汎アフリカ主義』(本田量久/現代社会学理論研究、2019)

『アメリカのディレンマと黒人のディレンマ』(竹本友子/早稲田大学大学院文学研究科紀要.2006)

他多数

いいなと思ったら応援しよう!