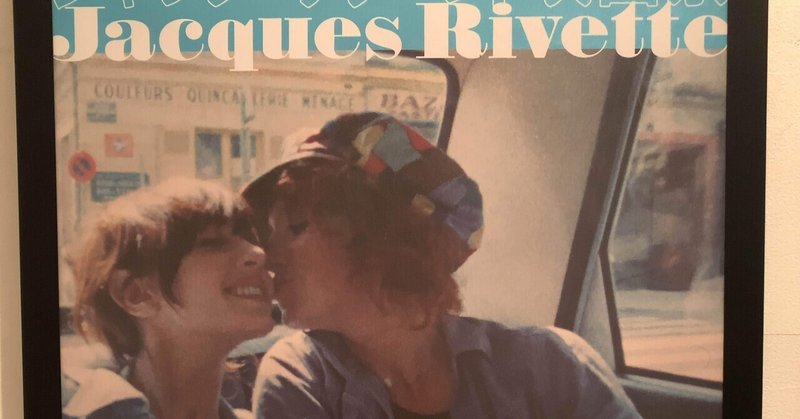

「ジャック・リヴェット映画祭」5作品+1

渋谷で開催している「ジャック・リヴェット映画祭」の報告。

全5本に加え、特別上映のドキュメンタリーも併せて観れたので、まとめて感想を記しておきたい。

今回は1974~1981年の作品群で、うち3作品が日本劇場未公開だった。

リヴェットの中でも、とりわけファンタジー色の濃い時期だったのだ、と改めて強く感じた。

自分はリヴェット信奉者の一人と自覚しているので、基本的に作品は全て肯定している。

が率直に書く分、そうとは思えないだろう箇所もある評になるが、以下観た順に。

『デュエル』(1976、フランス、121分)

“Duelle”は英語で”決闘”という意味。

二人の女性、より正確に言えば人間を超えた存在が、周りを巻き込みながら対峙する。

物語の元となるのはジェラール・ド・ネルヴァルの小説のようで、未読なのではっきりとは言えないが幻想色の濃いもののようだ。

太陽の女王と月の女王が、地上での生き残りをかけて、魔法の石をめぐり対決する。

登場人物たちも魔術のような不思議な力で殺されていくし、対抗するにはその魔法の石を使うしかない。

幻想譚であり、ホラーではないけれど怪奇譚とも言える。

このような奇想なので、無理に筋を追おうとするより、工夫を凝らした撮影や演出を味わいながらの方が楽しめるだろう。

リヴェット作品らしく、女優たちは様々な輝きを放っている。

衣装や髪型もそれぞれが複数持ち、魅力を引き立てている。

そして舞台劇の要素も強い。

どこかぎこちなく見える身体の動きも、即興的な演技だからかもしれない。

音楽面も独特で、ピアノ演奏者はいつの間にか映り込んでいて、あるきっかけで弾き始める。

それがそのまま劇伴として使われるのだ。

おぼろげながらも映画としての輪郭ははっきりしており、何よりジュリエット・ベルトとビュル・オジェの主演二人が謎めいていて煌びやかだ。

もちろん脇を固める俳優陣も生き生きとしていて、今回の日本劇場初公開3作品では最も好きな作品。

クレール・ドゥニ『ジャック・リヴェット、夜警』(1990、フランス、127分)

映画祭の特別編として、1回限りの上映。

これも存在は知ってはいても、20数年観る機会を見つけられずにいたドキュメンタリー。

映画監督たちが敬愛する先達を撮る「現代の映画シリーズ」の一本。

リヴェットにインタビューするのは映画批評家のセルジュ・ダネー。

二人がお互いに信頼を置いているのはすぐに見て取れ、双方向の対話が積み重なっていく。

映画の世界に入ったそもそものところから、内側から見えていたヌーヴェル・ヴァーグ、さらには哲学的な思索まで。

撮影の根底にある考え方や、俳優との距離感など。

ファンとしては、その全ての言葉を書き取っておきたいぐらいだった。

会話の合間に、過去の作品群から短めの引用も差し込まれる。

ここで初めて巨大長編『Out 1』の一部分を目にした。

ある程度、代表作は観ておくなり、常連の俳優たちを知っていると、より面白く話は聴けるだろう。

1970年代、フランスを騒がせたであろう複数の事件に言及があるが、知識がなく想像するしかなかった。

そのような背景から、「現実を映画化できなくなったと思った」と言い、リヴェットは幻想色濃い作風に傾斜していく。

いまだに世界中からファンレターが届くという『セリーヌとジュリーは舟でゆく』はその代表例であり、成功した試みだろう。

同時に『ノロワ』『メリー・ゴー・ラウンド』は少なくとも商業的には失敗だったと認めているところなど興味が尽きない。

それにしても四六時中、映画のことばかり考えていた人なのだろうなと思わされた。

散策しながら目にする風景を撮影する側の目線から見ていたり、最近観た映画で感銘を受けた箇所の着眼点も、完全に映画監督のそれだった。

予想通り寡黙な人にも見えたが、朝まで夜通し語ってくれる、貴重な記録。

『ノロワ』(1976、フランス、135分)

先述の『デュエル』も含めた4部作として構想されたそうだが、今作を最後に未完とのこと。

いかな並外れた幻視力を持つリヴェットと言えども、手を広げすぎたか、誇大妄想が過ぎたか。

一応の筋書きはあるものの、どうにも捉えづらい。

それゆえ、どうしても物語以外の要素に目が行く。

そして、撮影や演出、演技や衣装などはいつもながら卓越している。

弟を殺された主人公は、復讐のため海賊の女首領に近づく。

主軸となるのは、その二人の対決だ。

一団の中に協力者がいて、用心棒として雇われることに成功する。

突如として始まる劇中劇や仮面劇、舞踏など、現実と仮想を何度も往復する。

人物たちの背景や相互関係も、説明がなさすぎるように見える。

裏切りに次ぐ裏切りがあり、途中から追いかけきれなくなりそうだった。

よって抽象的かつ高尚に感じざるを得ないが、展開の面白さより美的感覚を楽しむ種類の映画と割り切った方が良さそうだ。

リヴェット作品の例に漏れず、役者たち(とりわけ女優陣)は新たな面を引き出され、舞台劇的装置の中で躍動する。

光沢や色彩も鮮やかな装束に身を包み、隠された財宝の相続を約束された少女ですら大人っぽく映える。

古城の外観や、切り立った崖から遠くまで望む海も美しい。

自由な環境のもと制作されたのだろうと推測できるが、その分なかなか評価は、特に商業的なそれは得られにくそうだ。

『メリー・ゴー・ラウンド』(1981、フランス、161分)

上述の『ノロワ』と同じく、物語はもちろんあるのだが、どうにも追いづらい。

なのでやはり、それ以外に着目してしまう。

逆に言えば、展開の面白さ以外は全て揃っている。

どこかあどけなさの残る主演マリア・シュナイダーは、愛想がなく、つっけんどんなところが妙に魅力的。

ウェーヴがかった豊かな髪に、デニムの上下で身のこなしは軽く、タバコを好む。

今作も中心となるのは二人の協力・共犯関係であり、対立構図でもある。

亡くなったはずの父の莫大な遺産をめぐり、姉は良からぬ人たちの策略に巻き込まれる。

彼女からの電報をきっかけに、異国で暮らす者同士が出会う。

謎めいた始まり方で期待は高まるも、その場しのぎの嘘なのか、次第に人物の特定に確証を持てなくなり始める。

極めつきは、夢か想像か、主軸の二人が追いつ追われつを繰り返すシークエンス。

唐突かつ執拗に挿入され、予想通り最後まで説明はなされない。

何かの心象風景なのか、比喩なのか…。

これがある分、長尺になっている。

演出はまたも独特。

特に音楽面では、二人の演奏者が恐らく即興で奏でる場面を映し、流れている音をそのまま劇伴で使う。

バス・クラリネットはJohn Surmanだったりする(ベイスはBarre Phillips)。

相変わらず野外撮影は色彩も美しく、3つもある邸宅の内部もそれぞれ装飾など細部まで楽しい。

魔法がかかりそうでかからない、歪で不思議な味わいの一本。

『セリーヌとジュリーは舟でゆく』(1974年、フランス、192分)

今回観たのは20数年振りのはずで、2回目か3回目か、ともかく劇場では初めてだった。

私が唯一気を揉んでいたのは、魔法はまだ解けていないままなのか?ということ。

つまり、あの魔術にかかったような映画体験は色褪せていないままなのだろうか?

冒頭、図書館員のジュリーは公園のベンチで、魔術の本を読みながら実践しようと試みている。

好奇心から魔法をかけようとしていたのだ。

それが実現したかは、観る人によるだろう。

私見では、うまくいったからこそセリーヌが現れたと思っている。

そのセリーヌは自称するところ魔術師で、もっと正確に言うと手品師あるいは大道芸人として生計を立てているようだが、その演じ方を見て、この作品は喜劇/コメディだったのだな、と今さらながら得心した。

子どもっぽい、ふざけたような、やや大仰な動きや表情は、サイレント映画時代に近い雰囲気を感じさせた。

明らかに即興だろうという動きもある。

この二人の追いかけっこが前半、かなりゆったりとした速度で続く。

なぜか引き合うように二人は合流し、現実離れした展開が転がっていく。

そして屋敷内で繰り返される、謎の悲劇。

ここに二人は吸い込まれていく。

読解するような種類の映画ではない、と改めて思った。

謎解きをしてみても、それはそれで楽しいだろうが、それこそリヴェットと演者たちの術中に嵌まるのかもしれない。

味わいの不思議さは別格で、およそ一人の頭で考えられる範疇を越えている。

監督と出演者たちが共同で練り上げる脚本に、それぞれの即興も加わり、およそ二度と作り得ないような、再現不能な奇跡が起きた。

情緒的な物言いになるが、実際そのようなところだろうと予測する。

言葉でこの物語を表せなくもないだろうが、どこかで辻褄は合わなくなるはずだ。

それは映画にしかできない表現まで達しているからだろう。

一言でまとめればファンタジー。

しかし、中を覗けば、壮大で自由すぎる遊び心に溢れた世界が広がっている。

またしても圧倒された。

『北の橋』(1981年、フランス、127分)

こちらの作品も、日本でDVD化されていたこともあり、観たのは2回目か3回目。

やはり20数年振りで、劇場では初だった。

リヴェット作品の常連でもあるビュルと、実娘パスカルのオジェ親子が主演。

ここでも、主要な出演者である二人が脚本に共同参加していることを指摘しておきたい。

おそらくは即興の演技も含め、かなり幅広い自由度を持って、この奇妙な物語を形作っていったのだろう。

アストル・ピアソラの曲が使われる場面も、たまたま仮で当てはめて上手くいったものをそのまま採用したそうで、万事がそのような運びだったのかもしれない。

テロリストとは名ばかりの、身代わりで収監されていたような女性が出獄する。

幼い頃の経験から極度の閉所恐怖症で、ガラス張りの公衆電話ボックスさえ扉を開けたままでないと息が詰まって入れない。

彼女を守ると言って付きまとう、浮世離れした若い女性は、パリ市内のライオン像や看板広告上の人物に攻撃的な態度を取る。

革ジャンに大きなヘッドフォンで「武装」し、朝起きると空手の練習を欠かさない。

出会いからして必然性もなさそうな二人は、謎多き陰謀のようなものに飲み込まれていく。

パリの地図の上に重ね合わせられた双六のマスを、二人は根拠なく進んでいくのだが、理由も語られることはない。

何だかよく分からないフィルム・ノワール/犯罪映画という様相で、楽しく観ることはできるのだが、妄想と現実の境目が判別しにくくなっていく。

竜を倒すという荒唐無稽な空想と、差し迫る事件性みたいなものが同時並行になる様子は、対比になっていたようにも見えた。

最後に映し出される、崩れた建物は、現実の崩壊を表していた、とは考え過ぎだろうか。

あるいは、もはや物語は成立し得ない時代であり、展開のはっきりした映画もまた撮り得ない。

当時のリヴェットによる、そのような意見表明だったのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?