人は、本に出会いたがっている。

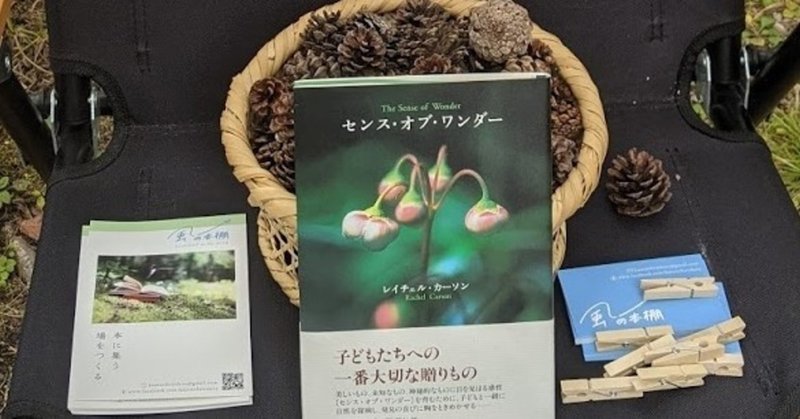

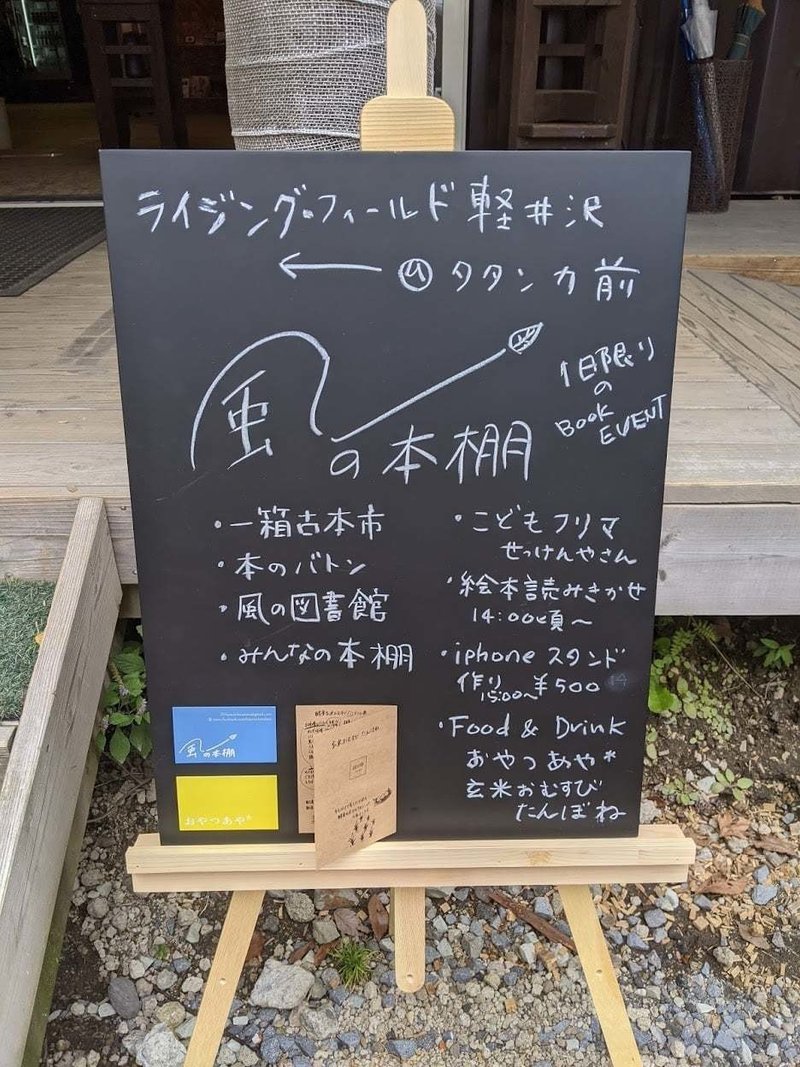

ブックイベント"風の本棚"第1回が、無事におわり、本棚を出現させることができた。

ライジングフィールド軽井沢さんの場をお借りしたその場は、とても抜けた空気感のなか、来場くださる方々が思い思いの距離感で、本との出会いを楽しんでらっしゃった。

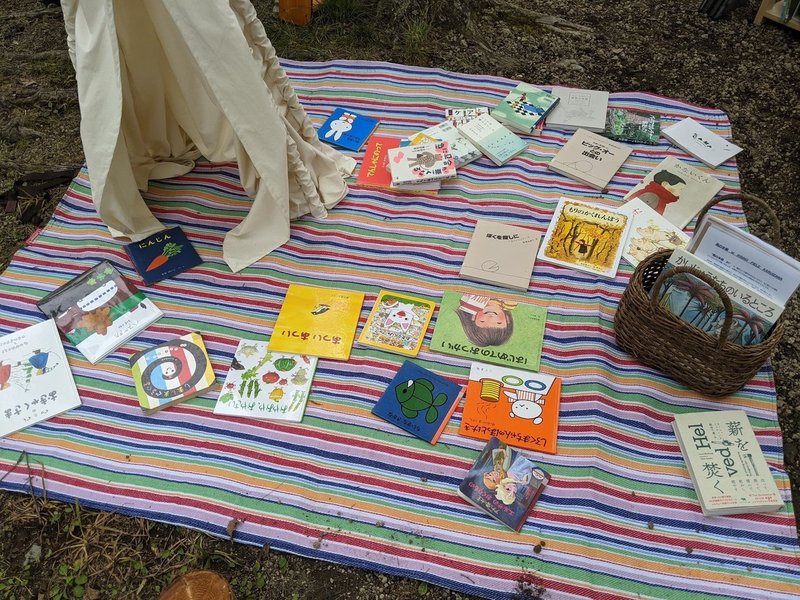

子どもと一緒にシートに寝転んで絵本を読み聞かせるお母さん、好きな本を手にとって時間も気にせずゆっくりとページをめくる人、二人で談笑しながら気が向いた本を手に取る人、閲覧用の本を借りて自分のテントにもちかえる人…。

その光景を見て、改めて思った。

本との付き合いかたって、実に多様なんだなと。

※当日の様子はこちらにアップしています。

以前から、ブックイベント・本と出会う場をつくりたいと願ってきたけれど、幸運にもそのプロジェクトにまぜてもらい、実際に体験して、気づくことがたくさんあった。(経緯はコチラに)

そのひとつが、人は「本に出会いたがっている」ということだ。

当初は、こんな無名な人たち(メンバー)が選書した本棚を眺めたい人なんているんだろうか、著名人の名前を冠した選書があったほうがよいのではないだろうか、と思ったりもした。でも、なにより自分たちがたのしんでやることを大事にしよう、と「選書」にブランドを求める発想は消えていった(そして実際に本を選ぶ作業はとてもたのしかった)。

でも、実際に本を並べてみて感じるのは、ブランド的なレコメンドよりも、もっと自然なカタチでの本との出会いのほうが、よほど価値をもつということだった。

森のなかのキャンプ場で、フラッと立ち寄ったその場所に、美味しいお菓子や食事がある。そのとなりに本棚がある。何気なく眺めてみると、ちょっと気になる本がある。

これって、もう完全に通常の本との出会いかたとは異質なものだ。

その偶然性こそが、「自分が今いちばん読みたい本はなんだろう?」という問いと向き合わせてくれる。

森のなかにある本棚と真逆なのが、新聞でテレビでSNSで(暴力的に、とあえていってしまうけど)宣伝・紹介される本の数々だ。

Amazonはレコメンドをゴリ押しし、SNSはフィルターがかかったみたいに「話題の本」「これ読んでけ」で埋め尽くされる。たしかにトレンドを追いかける価値もあるし、それはもちろん否定しません。でも、今・ここで、自分自身がほんとうに読みたい本ってなんだろう?という問いは、ここで置き去りにされる。

いったん「誰かが買って欲しい本」という外部からの情報をシャットアウトして、無になる。そして、本棚を眺めてみる。偶然、目に入る。手にとる。そのとき、偶然手にとった本は、その人にとっての「必然」になる。

今回、ブックイベントにかかわらせてもらってわかったのは、自分はもっと本と出会うコンテクスト(文脈)を増やしたいのだな、ということだった。

かつて、自分の体験として、街の本屋さんがその役割を担ってくれた。目当ての本のとなりに並んでいる本と、出会うチャンスをたくさんくれた。いまも独立系書店のようなベストセラーに限らずよい本を並べてくれるお店は、滞在するだけで刺激的だ。でも、書店さんの経営を支えるのは「売れる本」なわけで、数少ない、誰かとの偶然の出会いをひっそり待つ本を並べておく余裕なんて、そうそうないだろう。それは、出版社然り。

風の本棚で選書したメンバーは、プロではなかったけど、「本が好きで」「子育てにつよい関心があって」「仕事や人生に悩んだ経験があり」「自然やアウトドアも好き」という想いをそれぞれのカタチで持ちあわせていた。それが、来てくれた方と重なり合う部分もあったかもしれないと思う。

今の生活って、トレンドの移り変わりが早すぎて、情報が多すぎて、さらに何もしない時間がなくなりすぎて、長いレンジで「ほんとうに必要な本」が見えにくくなっているのかもしれない。

だからこそ、異質な場(情報が遮断された場・社会性から自由である場)に、個人の「好き」「想い」などの経済性を排除した本が並んでいることで、普段出会えない本と、出会えるチャンスが増えるのだろう。

それこそ、どこかの誰かとつながれる、本のバトン、になりうるのかも。

「いま、いちばん読みたい本はなんですか?」

そんな問いかけを続けられる、本の活動を続けていけたらいいなぁ。

**

★twitterでも軽井沢のこと、本のこと、野草のこと投稿しています→コチラ

この記事は「投げ銭」記事です。サポートいただいたお金は、家庭菜園で野菜をつくる費用に投じていきます。畑を大きくして、みなさんに配れるようにするのが夢です。