IDer によるオンライン教育設計 座談会 【1回目】のログ 3/3 新入社員向けプログラミング技術研修の研修設計と実践

こんにちは、やまおかです。前回に引き続き座談会1回目のディスカッション内容の備忘録的なログを残します。

座談会に関しては、facebook グループを参照してください。

続きは、私からフルリモート新人研修実践について話しました。

フルリモート新人研修の実践

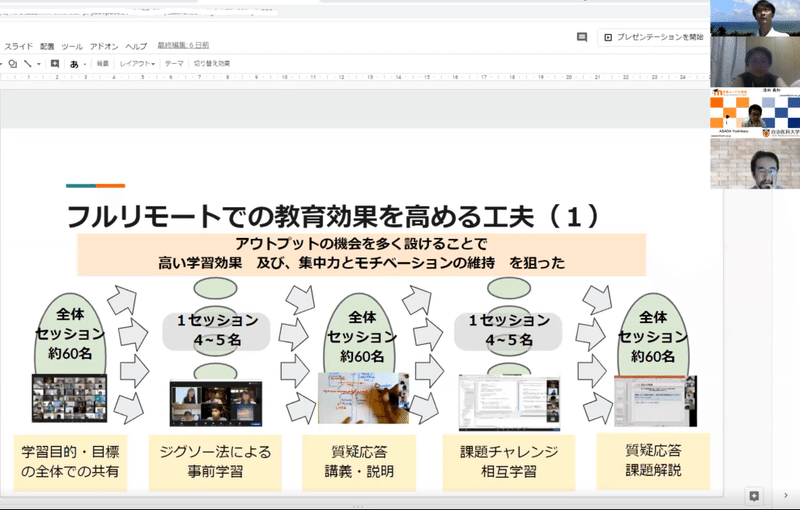

◆ フルリモートで教育効果を高める工夫(1)

授業構成・流れを、ID的な目的・ゴールの共有から始め、その後は講師からの一方方向の説明ではなく、受講者相互の関わりや質問から学ぶ構成で実践した。

ビデオ会議システム zoom のブレークアウトセッションを活用することで、手軽に小グループでの学習活動を実現した。

オフラインの場合、物理的に同じ空間(教室)にいるので、隣のグループの声が干渉してしまったり、席移動を伴うグループ分けなどが難しくなる。

オンラインであれば、隣のグループの話は気にならずにグループでの話だけに集中でき、また途中でグループ変更や、グループを跨ぐ交流なども簡単にできる。

学習トピックに対する質疑応答の時間を長めに確保することも特徴で、分かりきった事を講師が1から丁寧に説明するのではなく、事前学習で一度あたりを付けた後、疑問に思ったことを紐解くようなスタイルにした。

質疑応答・説明で内容を押さえた後、課題にチャレンジし、理解できているかを確認する。

このID的な流れの塊を1日に3つ程度実施していた。

オンラインでの時間の流れの感覚

大学の授業では90分が授業の区切りで、私もオフライン研修では、MAX 90分で1回休憩を入れるようにしていた。オンラインの場合、90分間集中力を保つことが難しいという声が受講者から多く発せられた。オンラインの研修は凄く疲れるとのことです。

そのため、1時間程度に1度、小さく休憩7、8分を確保するようし集中力が持続するようにした。

授業時間全体のうち一斉授業の時間比率を小さくしている。

一斉授業をしている最中、通信状況が悪くなると受講者のフラストレーションが高まるという話もでた。

◆ フルリモート研修でのWebサービス活用 映像系

通信環境が悪く授業の一部を聞き逃してしまったりした場合に備え、zoom の映像を YouTube Live へ限定公開でライブ配信し、授業中でも、時間を巻き戻して視聴できるようにした。

若い世代は、YouTube での視聴に慣れているので、ピッピッピッと飛ばしながら見たり、1.5倍速で見たりして、時間効率を上げていた。

zoom のレコーディングを vimeo でオンデマンド配信もして、復習に活用できるようにした。

事後アンケートでは、復習時に視聴していたという声が多かった。

このあたりは、講師側に授業を進める以外の余裕がないとできない。ツールを使いこなす余裕が必要。

オンライン研修を始めた頃は、私も余裕がなかったので、YouTube配信を忘れてたりした。そのような時は、受講者が YouTube Live 配信をしていないとフォローをしてくれていた。

YouTube を後で見直すことを意識している受講者が多かったからフォローも入ったのだと思う。

研修中に、受講者から「先程、聞き逃したのでもう一度話してください」という意見が出た時に、別の受講者から「YouTube配信 今みれるで」というった相互フォローの場面もあった。

zoom + YouTube Live + vimeo が、研修のインフラとなっていました。

受講者にとって聞き逃してもあとで聞けるという安心感を与えていた。

vimeo への動画UPは、研修時間終了後 UPした後、URLを LMS(moodle) で公開するので、研修終了後 30分から1時間程度 時間を要する。

これを考えると LMS(moodle)があること前提になっている。

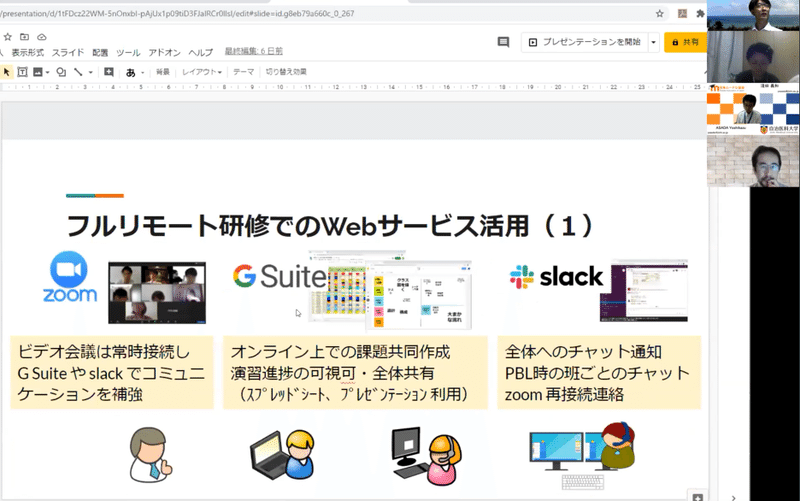

◆ フルリモート研修でのWebサービス活用 コミュニケーション系

zoom のブレークアウトセッションだけでは、グループ内のディスカッションやワークが効果的に進められないため、その他のWebサービスも同時に活用している。

G Suite は、協同・ワークをする時には使っている。

G Suite のスプレットシートで、演習進捗表を共有している。

60名程度の規模でも、全体の進捗度合いも、個々人の進みも見ることができる。講師が時間調整や個別フォローをするために、演習進捗を把握することも大切だが、受講者同士が意識することも良い刺激になる。

演習進捗に記録するのも義務感ではなく、自分たちで楽しめる余白があったのが良かった。

スプレットシートであれば、進捗表に色を塗ったあと、そこにコメントを気軽に残すことができる。

(演習進捗表のイメージは楽しすぎるので掲載自粛)

slack は、zoom のチャットのイケていな点(会議が終わると消えてしまう。ログイン時より前のチャットは見れない。)を補完してくれた。今、大学でもslack を導入している所もある。

座談会では、オンライン・コミュニケーション能力が高くないとその輪に入れないかもという意見もでた。

部屋で自分一人で取り組むようなオンライン状況下で、モチベーションを保つのは大変。そのため、いかに楽しい要素とか気持ち・気分を高める要素、勉強してみようという要素を、研修内に散りばめることが大切。

以前、受講したgacco のゲーミフィケーションの授業も参考にした。

◆ LMS(moodle)の活用の話

moodle は非同期型のオンライン学習には向いているシステム。同期型のオンライン学習をどうサポートするかが今の課題。という意見も座談会では出ていた。

slack のようなリアルタイム更新の機能がある moodle のフォーラムプラグインがあればよいのだが、、、

◆ フルリモートでの教育効果を高める工夫

フィードバックの機会を多く設けていて、定性的なコメントのやり取りによるフィードバック(大福帳の運用)や、筆記テストによる理解度のフィードバック、2週間位の少し大きめの括りで評価(習ったことが身についているかどうかの評価)を伴うフィードバックと、種類も分けて実施した。

受講者からは、自分が理解できているのか、できていないのかを確かめながら進めることができたというポジティブなコメントが多かった。

今年、定量的評価の結果は好調だった。

ここから座談

『質問ができない』という人が少数存在していた。

オンラインで自分自身をさらけ出せないという意見があった。対策として、オンラインの時、カメラの前に居る時には、本来の自分ではなく、普段の自分とは違う人格を演じてください。と伝えていた。

オンラインで質問できない人は、対面授業でも質問できない可能性が高い。

大学の授業では、質問に関して、就活の訓練・社会に出た時にこまるから授業時に練習することと伝えていた。

質問の敷居を下げるために、授業・研修内容と関係ない質問も可(ウェルカム)としていた。質問をしやすい雰囲気を醸成していた。

『質問の出し方の話もした。どういう質問の視点があるかの話』

質問を出せない障壁は2つあると考えていて、

1.性格的なもの。

2.質問自体を考えられない。何を質問したらいいのかが分からない。

1つ目の性格的に質問できない事に関しては、オンライン研修時には別の自分を演じてくださいで対策。カメラの前では、いつもの自分を捨ててくださいと言っていた。

2つ目の対策は、質問する時の視点を教えていた。

5W1H のキーで質問を出す。「いつ」それを考えたのですか?「なぜ」そう考えたのですか?質問をする取っ掛かりとなる考え方を教えた。

大きいですか。小さいですか。といった尺度の質問とか、いままで聞いて何を感じましたか。とか

受講者に「なんでも質問していいですよ」と投げかけても、質問を出すことに慣れていな人は、やはり質問は出せない。

講師としては質問が出てくるまで待つ心構えはしているし、実際にしばし待つこともある。

普段、質問をいっぱいしている人が質問をしない時、質問を出せない人にとって重要になってくる。そのため講師は、「普段、質問をしている人は質問しないでね」と言ってから質問を受け付ける時もある。

質問の機会を平等であるようで平等にしていない。質問のチャンス・キッカケを質問を出せないひとにも回ってくるように配慮している。

『質問の質ってどうですか?例えば表面的な質問なのか、それとも深い質問がでてくるのか?』

制限なしに誰でもいいので質問してくださいとした時の方が、深い質問がでてきやすい。要は普段質問なれしている人の方が、深い質問を出せる傾向にある。この層の受講者は、事前学習の時点で、質問・疑問を持ちながら学習内容を読み解いている。洞察力も鋭く、質問も本質的なものが多い。

大学院や学会で、人の話を聞きながら思考して疑問点洗い出す訓練をしてきている感じがする。質問するという環境で訓練してきたかの違いが、質問できるかできないかの結果につながっていると感じる。

質問をするや思考するという環境下に置かれなかった人達は、素直すぎるように感じる。人の話を聞いても素直にそうなんですねと受け入れてしまう傾向にある。なぜそう考えるのか?という疑問が湧いてこない。

座談会参加者の方から「疑問点・問題点をひねり出す&メモを取る」というゼミで利用しているシートを共有いただいた。

シートを見ながら質問を考えてもらっているが、授業開始から数回目までは浅い質問ばかりだが、途中からは質問を考えることに慣れてきて深い質問が出せるようになってくる。

『オンライン実施では、周囲に他人が居ないので甘えられないという危機感をもっている人が存在していた。』

オンライン実施であっても、この危機感が「態度」の醸成には良い影響を及ぼすのではないかと考えている。

『参加者の一部は集合で、一部はオンラインという形のハイブリッドと、一部の研修を集合、一部の研修をオンラインという形のハイブリッドを混同しないで欲しい』

学習者をいかにとう所は、IDよりも一歩手前の所を埋めるほうが重要なのかもしれない。オンラインでの学習スキルという前提条件を整えるのが大切なのかもしれない。

オンライン学習のオリエンテーションで、自己調整学習の話を学生にしている。

今まで小中高校で対面学習をしてきたので、大学では対面学習の仕方という前提スキルは教えなくてもよかった。今年、対面からオンラインに急に切り替わったことで、学習方法を知っているという前提が崩れた。

ID(Instructional Design)よりも LD(Learning Design)の方が重要になってきていると感じる。

前回に引き続き、ここでは公開できない、座談会へ参加した方しか聞くことができない濃いお話でした。

よろしければサポート宜しくお願いします。研修用機材購入にあて記事にさせて頂きます。