綱島古墳・カネ塚古墳 早渕川遺跡紀行(1)

小さな都市河川から緑のモフモフを探訪する

以前、鶴見川支流の矢上川沿いに古墳散策しましたが、今回は鶴見川支流・早渕川の遺跡散策をしようと思います。何があるか楽しみです。

(散策は複数日に分けて実施。写真の季節感などが微妙に異なります。)

早渕川河口

早渕川は横浜市青葉区美しが丘に水源があり、都筑区と港北区を通って綱島付近で鶴見川に合流します。小さな川ですが一級河川で、この近辺の川の特徴としてかなり蛇行しています。

鶴見川との合流点

手前を流れるのが鶴見川、右手奥から注ぎ込むのが早渕川です。

河口近くには、巨大なマンション群が軍艦のように並び立っています。

写真の右手、早渕川の左岸(=流れに沿って左)に綱島台という台地があります。

綱島古墳

住宅街のオアシス綱島公園内の緑に囲まれた古墳。東急東横線・綱島駅西口から緩やかな坂を上った綱島台に鎮座しています。

ここに至るまでが長い坂道。

道なりに頂上付近まで進むと、左手に小道があります。

目印が出てきました。右手に進むと…

案内板があります。

直径20m、高さ3mの円墳とのことですが、東側にわずかな出っ張りがあり、前方部なのか帆立貝式なのか不明だそうです。

ぐるっと時計回りに回ってみます。

「もしかしたら前方部だった所」を登ります。

樹木が茂っていて形がはっきり分かりません。

こんもりとしていますが…

木道で古墳がえぐられている?

東屋(現存していない)を設置するためにえぐられたっぽいが、ここが「もしかしたら後円部の正面」あたりか。

加瀬台古墳群の円墳と比べてやや大きいかな。墳裾が明確じゃないので、もっと大きいかもしれない。

元の場所に戻ってきました。綱島古墳は、矢上古墳と同じ5世紀後半の築造。この地域では中期の古墳。

鶴見川の下流域には多くの古墳がある。前期の古墳として、全長70~90mの前方後円墳である観音松古墳(港北区日吉)や 白山古墳(川崎市)、中期では矢上古墳(港北区日吉)やカネ塚古墳(同・新吉田町)、後期では駒岡堂の前古墳(鶴見区駒岡)など。-中略-

これらの古墳は、大きく分けて日吉・加瀬を中心とした矢上川下流地区、駒岡・末吉 などの鶴見川本流右岸地区、それよりやや上流の大曽根・師岡 地区、そして早渕川最下流の地区の4つ。綱島古墳は4番目のグループに含まれる。 埋文よこはま(H21.3.18)を要約

古墳と平野部の高低差は26m。古墳よりやや下の多目的広場からの眺望。綱島台は単独峰なので、地域の有力者が葬られたのかもしれません。

早渕川に戻ります。

河口から少し進むと流量はかなり減って穏やかです。ただ、所々でしゅんせつ(水底の土砂を取り除く)土砂を巨大な土嚢に詰め込む作業をしていました。水害対策なのでしょうか。

カネ塚古墳

峰大橋から右岸に渡り、緑のモフモフに向かって坂道を進みます。

途中、このようなビューポイントがあり、「これが古墳なのか?」と思ったら、記念撮影をしていた老夫婦が「地域の人が造った花壇らしいです」と教えてくださった。(仲の良い微笑ましいカップルでした)

螺旋を描くように急な坂道を上ると、このような景色が。

グーグルマップによると、ここがカネ塚古墳です。

竹やぶでどこが古墳だか分からないのですが、墳丘径34mの円墳で四神鏡や勾玉が出土しているとのこと。

ネット情報も少なくやや消化不良ですが、目的地はまだまだ先にあるので前進します。

途中、赤いアーチが愛らしい人道橋。

ママチャリを漕ぎ漕ぎし続けると、第三京浜が見えました。

北川貝塚

この高台のずっと奥に北川貝塚があったそうです。残念ながら現存せず、案内板すら無いようなのでスルーします。

リンク先に発掘当時の写真と共にかなり詳しく説明されています。

北川貝塚は標高 25 mの丘上にあり、 地元では「 貝殻畑」と呼ばれていた。-中略- 1980~90 年台にかけ北川貝塚の大半と北川貝塚南遺跡の調査を行い、旧石器・縄文・弥生・平安時代の大遺跡とわかった。

◆旧石器時代の生活のあとと道具

2万年前には海水面がかなり低くなり、横浜北部は高さ 200 m前後の丘となっていた。ここでは台地中央部のローム層の中から小規模な石器製作あとが、南遺跡から石器と木炭粒が見つかった。東地点からは2万数千年前の姶良テフラの下から、横浜では最も古い時期の石器が出土。また鋭い刃をもつ安山岩のナイフが採集。 埋文よこはま15より要約

さて、気を取り直して、前に進みましょう。

早渕かなりあ公園

第三京浜を越えてすぐの場所に、公園がありました。

高い所を見ると登りたくなる性分(猫か?)

結構高さがあります。ワクワク。

わ~、広場から対岸の台地が望めます。こちらは東山田方面。

こちらは都筑方面。ニュータウンのマンション群が見えます。

公園の下が遊歩道になっていて、隣の台地には橋で渡れます。そこは見晴らしの良い墓地でした。

元々は川筋のよう…これを上手く利用して台地上へのアプローチに。これなら、自転車もベビーカーも苦痛なく上がれそうです。

この辺りは台地の先端部に墓地が目立ちます。土地の有効活用なのか古くからの墓地なのかは不明ですが、増水で流されることを恐れ高台に建てたのかもしれません。昔の人は先祖のお墓を大切にしていましたからね。

古代人に通じる考え方でしょうか。

綱島の地形と由来

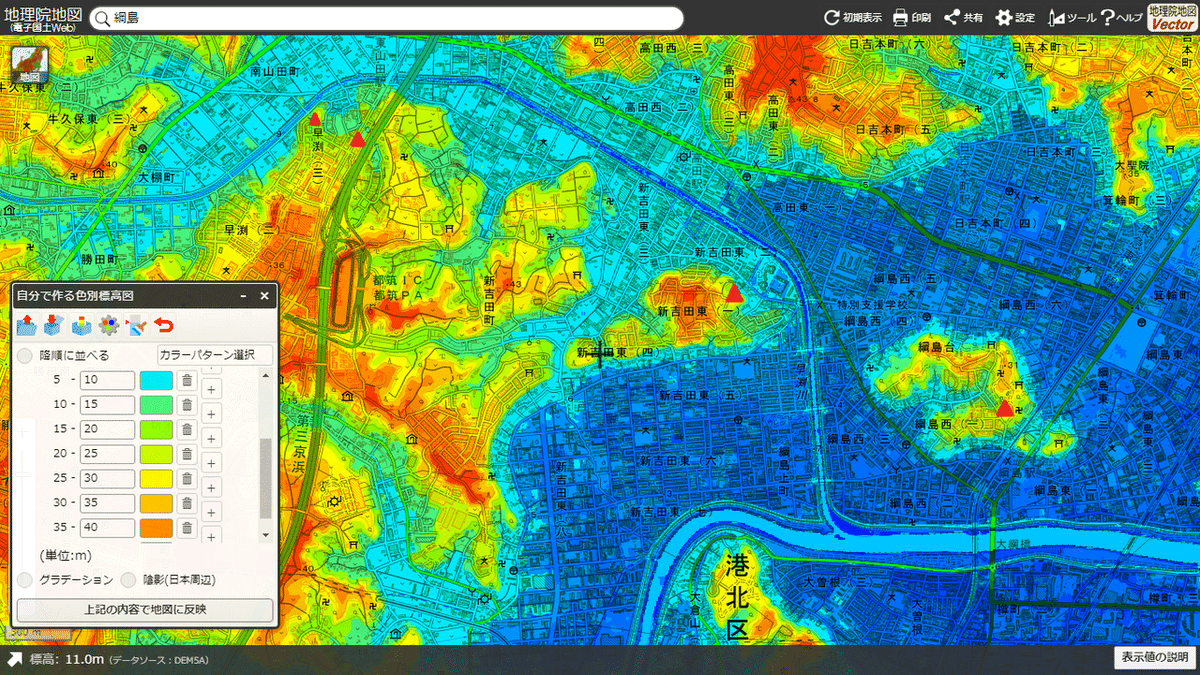

今行程の標高図

赤い△は、右から綱島古墳、カネ塚古墳、北川貝塚、早渕かなりあ公園。高くなった台地上に遺跡が存在しています。

鶴見川がかなりの暴れ川だったことが、青い部分から推測されます。台地にぶつかって、色々と流路を変えていた痕跡があります。鶴見川と早渕川の流れが、綱島台を元の台地から切り離したように見えます。

綱島の語源

ツナシマは、「中州に浮かぶ島=津の島」や「繋がる島」から由来するとも言われています。

地域の歴史研究家が、その謎に迫っています。

(2)につづく

オタク気質の長文を最後まで読んでいただきありがとうございます。 またお越しいただけたら幸いです。