【つながる旅行記#283】シロワニ(サメ)のハードモードな人生の始まりを知る【東海大学海洋科学博物館】

前回は珍しい海洋生物を楽しみ、大水槽に衝撃を受けた。

なんと下から見るだけではなく、スロープを登って上からも見ることができる素晴らしい仕様の大水槽だ。

そして大量の水の圧に耐えるため、アクリルガラスも凄まじい分厚さになっている。

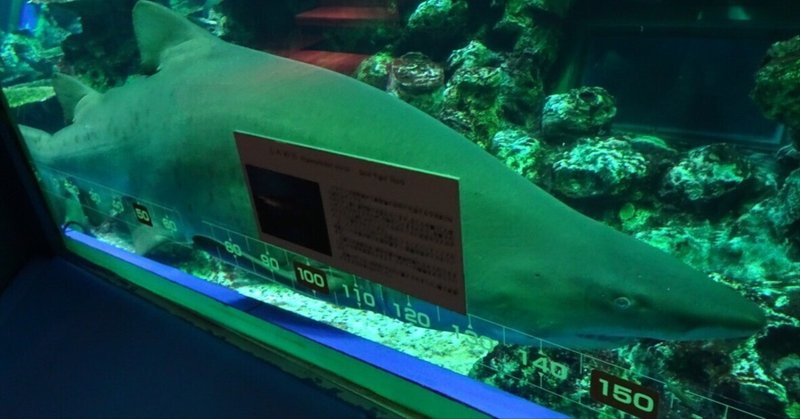

そしてなんだかたまに、超巨大なサメがゆったり横切る。

これはシロワニ。

因幡の白兎のお話で、「このお話でのワニはサメのことだよ」なんてうんちくを聞いた記憶があるが、まさか普通にサメの分類でシロワニ科が存在するとは……。

なおこの大きさと顔によらず、性格はおとなしめで人を襲うことはまずないらしい。(危害を加えない限りは)

……そしてどうも、シロワニの子供の誕生の仕方が壮絶なようなのだ。

まず胎内で生まれたシロワニの子供は、他の未受精卵や受精卵を食べて成長する。

そしてついでに、一緒に生まれた他の兄妹も食べて成長する。(えっ)

……そう、シロワニの戦いは生まれた瞬間から始まっているのだ。

しかもその戦場は、本来なら一番安心感に包まれていそうな母親の子宮の中である。

先に生まれたやつが圧倒的に有利な気がしないでもないが、まあ人間も似たようなところはあるか。

産まれたときからハードモードという言葉は、シロワニのためにある言葉なのかもしれないな……なんてことを思う。

なおシロワニには子宮が2つあるので、こんな蠱毒みたいな状態を勝ち抜いた子供が2匹産まれてくるらしい。

そして妊娠期間は2年とのことなので、これはなかなか大変なことだ。

ちなみに激闘の果てに産まれてくる子どものサイズはというと、1mである。

(デカ過ぎんだろ…)

そして既視感がすごいリュウグウノツカイのこどもが居た。

1mの子供(?)の話を知った後にこれを見ると、なんだか安心する。

だがまさか沼津で見たものを速攻で清水でも見るとは。

なお、このリュウグウノツカイは三保半島の内側で生きて泳いでいたそうだ。

発見者もよくこんな小さな個体を見つけたもんである。

そして説明文にある、「となりの大きなリュウグウノツカイ」はというと……

いや尋常じゃなく長い!!

何を食べたらあのミニサイズからこの大きさに……!?

なお、実際に泳いでいる良い感じの動画があったのでそれも貼っておく。

(※2022年6月のもの)↓

生きている個体はやっぱり色が綺麗……!

なお、この銀色の体はタチウオなどと同じくグアニンによるものなのだが、グアニンは透明な物質なので、実はこの銀色は構造色である。

(なんだか構造色の出番がやけに多い旅行記だな……?)

ラブカもまた面白い子どもの育て方をする魚である。

でもラブカはシロワニみたいに子宮内デスマッチは行われないので安心して欲しい。

兄妹たちは自分に託された卵黄で育って、外に出ていくときも一緒だ。

でも妊娠期間は3年半らしいので、なんかもうシロワニより大変である。

海に潜ってみたいなという気持ちはあれど、「でも色々危ないからな…」と思ってもしまうのは、基本的に毒持ちのこれらのせいである。

山より圧倒的に攻撃力が高い気がするんだよな……海の生物。

気のせいか……?

そしてまさかの深海ゾーンまであった。

正直水族館として十分すぎる展示だ。

だが、どうやらもう少し続くらしい……?

マリンサイエンスホール。

……そうだ、ここは海洋科学博物館だった。

そんなわけで、生き物はここまでにしてサイエンスタイムといこう。

次回へ続く!!

サポートには感謝のコメントをお返しします!