『スーツ=軍服!?』(改訂版)第55回

『スーツ=軍服!?』(改訂版)連載55回 辻元よしふみ、辻元玲子

◆クラヴァットの流行

十七世紀にフランスにやって来たクロアチアの兵士たちが、ネッカチーフを首に巻きつけていた、というのは事実で、そのスタイルがa la Croateとして有名になった、そのクロアットがなまってフランス語でネクタイを意味する「クラヴァット」になったのだろう、というのが定説である。が、クロアチア兵が到来する前から既にフランス語の語彙にクラヴァットという言葉はあったのではないか、という研究も、実はなされている。ただ、それはあくまでも言語学的な語源の話である。

十六世紀の末ごろのヨーロッパの流行というと、詰め物をした布袋腹のダブレットに、大きな飾りヒダ襟のラフを首につけ、半ズボンにタイツという、今から見ると珍妙なスタイルだった。

ところが、ちょうどこのルイ十三世から十四世のころ、先ほどのハンガリーの話でも出てきたが、オスマン帝国が欧州に侵入してきて、新しい中東風の文化の潮流が伝わってきたのである。その中には、東洋風のベスト、いわゆる「ペルシャ風」ウエストコートもあった。こうして、だいたいこの時代に現代のスーツにつながる三つ揃えの紳士服の原型ができ、一六六一年には最初のスーツ型軍服がフランスで登場するのだ。さらに六六年になって、イギリスの宮廷衣装も日常の服装も、このスーツ型に統一されることになる。

その後のスーツとネクタイがワンセットで発展したのも無理はない、ほぼ時を同じくして西欧人のスタンダード衣装となったのである。

で、前の時代の巨大なヒダ飾りは消えてなくなって、しばらくはなんとなく首元が寂しい状態だった。そういう過渡期だったから、ルイ十三世はノーネクタイ状態だったかもしれない。ラバ(rabat)やジャボ(jabot)というレースの飾りが出てきていたが、首飾りとして決定打とはならなかった。

そこに登場したクロアチア兵のスカーフが粋に見えて普及した、ということらしい。そしてクロアチア兵が、フランス軍の一部として三十年戦争で活躍するにつれ、彼らのスカーフも流行し、それがクロアチア風の、という意味合いでクラヴァットという名前で広まったという次第は定説であって、ほぼ間違いない。

傭兵部隊が正式にフランス軍の中の「ロワイヤル・クラヴァッツ連隊」(royal cravattes)として編成されたのは一六六七年、既にルイ十四世の治世である。

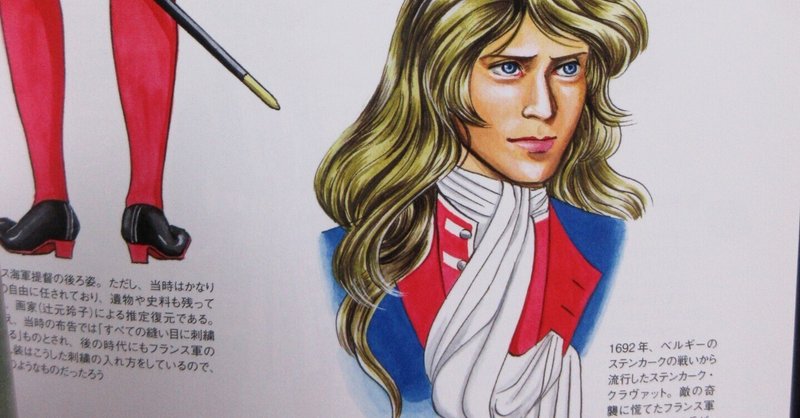

以後、ロワイヤル・クラヴァッツ連隊はフランス軍の一部として歴戦する。一六九二年に英軍の奇襲を撃退したステンカーク(シュテンケルク)の戦いで奮闘したのもこの連隊だ。このとき、奇襲に慌てて乱れたクラヴァットのまま出撃したものがかえって粋だとされ、それをパリの芝居で再現したら大当たりとなって、わざと片方の端をボタンホールにねじこんだステンカーク・クラヴァットなどというものが流行した。

同連隊は、フランス革命でブルボン家が王位を去り、ナポレオンの時代になってもフランスにとどまり、クロアチアに帰国したのは一八一二年だという。その後、クロアチアはオーストリア・ハンガリー帝国の一部として存続し、強固な自治権を確保した。いかにクロアチア兵の精強ぶりが鳴り響いていたか、という証左でもある。

オーストリア・ハンガリーが第一次大戦で敗北し崩壊した後は、ハンガリーのもとを離れてユーゴスラビア王国、続いてユーゴスラビア連邦の一部を構成した。そして、ついにクロアチアが中世以来の完全独立を回復したのは、一九九一年のことだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?