社会人博士のこと(1) 形から入るドクター入門

私はいま、大学を卒業してまもなく14年になる会社員だが、同時に大学院生でもある。卒業して12年ちょっと経つ、その大学の博士課程に在籍しているのだ。これを書いている時点で在籍2年半、標準とされる3年満期まであと半年、ほそぼそと博士論文の本編に着手している。

そもそも何のために博士課程を目指したか?社会人生活と両立するとはどんな感じなのか?メリットはあるのか?お金がかかるんじゃないのか?――という疑問はもっともで、それらに答えることは、これから同様に社会人博士という道を選ぼうという人の役に立つかもしれない。

また、どうやってモチベーションを維持したらいいのか?研究内容と仕事の棲み分けは?ビジネスとアカデミアの文化の違いは?査読が通らないときはどうすればいい?Thesis Proposalのポイントは?英語論文はどうやって上達する?――などの話が今まさに同じ境遇にいる人に届けば、何らかの励みになることもあるだろう。

そういう話をまるっと無視して、とりあえずソフトウエアの話をする。というのも、↑みたいな話を下書きしていたらとんでもない分量になってしまい、自分でも驚いているところだからだ。ネタはあるので、近いうちにちらほらとアップしていきたい。

さて。

卒業までの規定演目がどうなっているかは大学によって差があるだろうが、1〜数本の査読付き論文を通したうえで博士論文を提出する、ということに変わりはないはずだ。博士課程のかなりの部分は論文といかに付き合っていくかにある。

研究室に常駐しているのでない人間にとってはたぶん特に、細切れの時間でいかに論文をチビチビと進めるかが重要だ。実際は、一日にちょっと書く、という小説のような手法は(少なくとも私には)難しく、まとまった時間をあちこちから捻出しながら走り切るしかない。

一方、社会人ドクターは仕事で役立つ情報を得られるケースがままある。仕事中に論文というのは厳しいが、情報収集や論文の構想なら捗ることもあり、いかに研究と仕事の間をつなぐかは生活の肝になる。そしてこれは、道具によって改善できる部分が多い。多いので、「そんなことなら誰か先に教えてくれていたら……!」と愚痴りたくもなる。が、そんな精神では研究に悪影響を及ぼす。研究成果は広く公開して意見を募るべきもののはずだ。

というわけだ。さあ書いてみよう。

Reference Management / Citation Tool(参考文献ツール)

なにはともあれ、これの話をしたい。私のようなスーファミ以前育ちの人間には特にだ。

まず、あなたが社会人博士というキーワードに少しでも興味のある部分があって、以下の2つのソフトウエアを持っていないなら、いますぐこのリンクをバシバシと叩いてインストールを済ませてほしい。

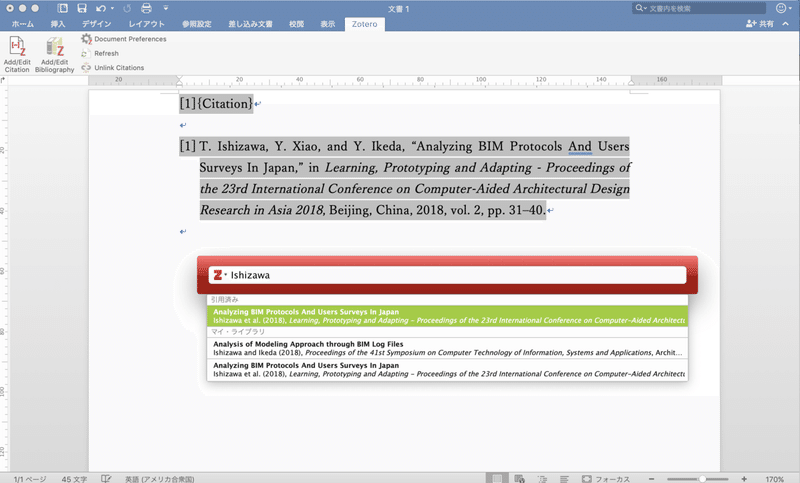

これらはいわゆる「参考文献の管理ツール」だが、一度でも紙、または単体のPDFベースでそれを試みた人なら素晴らしさがすぐにわかるはずだ。Google ScholarでもElsevierでもSCOPUSでもIEEEでも何でもよい、Google Chromeで論文を開いた状態でZotero Connectorの"Save to Zotero"ボタンをクリックすると、その論文がそのままデータベースに放り込まれる。論文本体のPDFと、論文情報が両方だ。

これによってまずあなたは、あの七面倒臭い「参考文献リストの作成」をしなくてよくなる。ほぼ全く、だ。論文を出版する雑誌の引用情報がそのまま保存されているのだ。論文を引用するときも、WordなどからZoteroを呼び出せば、タイトルや著者のキーワードだけで論文への注が貼られ、リストも作られる。あのWordでやると大苦戦する、あれがだ。

そしてZoteroは、論文PDFをクラウドに保存する。これにより、あなたが複数のマシンを持っていても、それぞれから同一の論文データベースにアクセスできるのだ。

Zoteroは論文だけでなくウェブや書籍も当然扱える。つまり、あなたが余程アナログに、紙で出会い紙で入手したもの以外は、ボタンを押しさえすればそれがデータベースとして手元に残ってくれる。紙のものだって、スキャンしてZoteroのウインドウに放り込み、情報を補完すればよいだけなのだ。

ZoteroにはiOS版がない。しかし、移動時間やフライト中などにiPadで論文を読みたいシチュエーションはあるだろう。策はある。PapershipというアプリはZoteroのクラウドと同期ができるのだ。しかもApp内購入によって、マーカーや赤ペンなどの注記も行えるようになる。

ここから先はいろいろと好みが分かれるが、私なりの方法はいずれ書くとして、ただはっきり言えることは、iPad+Apple Pencilの組み合わせは論文を読むという点でかなり有能だということだ。まずはとりあえずこれらのアプリを取り揃え、頭の中に思いつく限りの論文をこれに移行してしまうとよいだろう。

なお、Zotero以外にも同様のソフトウエアはある。Mendeleyも有名で、ユーザも多くプラグイン等も充実しているので、こちらでもよいだろう。

とにかく修士論文のことを思い返すに、むしろ紙とLaTeXでよくやった自分、と思わざるを得ない。知らなかったという人、今日からでも遅くない。まずはこれを入れて論文を貯める、出会った論文はもれなくライブラリ化する、というところから始めよう。

Writing Assistant(英文校正ツール)

次はこれだ。Grammarlyも、まず登録だけなら無料なのでサッと済ませてしまうと良い。

アカデミアに英語は必須だ。スペルをチェックするとか、受動態を指摘してくれるなどの機能は多くのソフトウエアに備わっている。しかし、その言い回しがアカデミックな論文に良いか、文がこんがらがっていないか、冠詞が不適切でないか、同じ言葉を使いすぎていないか……まで踏み込んでくれるものは多くない。Grammarlyはまさにそれだ。

有料版にするとたとえば「widerという言葉はしょっちゅう出てくるからbroaderも使ったらどうか」「importantと言いたいならsignificantも使うといい」「この形容詞と名詞は普通あまり組み合わせないがそれでもよいのか」などの指摘を瞬時に上げてくれる。この手のツールは何でもそうであるように、繰り返し使っているとそもそも英語を書く段階で意識付けが変わってくる。

ただ、ネイティブ同等の英語力を持つ人でない限り、このツールだけで英語論文問題なし、とはなかなかならないだろう。提出する雑誌によっては採録もあるだろうが、最後はプロによる英文校正に頼らなければならないケースもある(私がそうであり、その話はまだ決着がついていないのでいずれ書く)。しかし多くの研究トピックで、論文以外にも英語を書く機会は山とある。先行研究のauthorへのコンタクト、ワークショップへの応募、などなど。そのための心強い味方になることは間違いないだろう。おすすめだ。

これも挙げておきたい。Hemingwayはオンラインエディタである。あなたの書いた英語が少しでも読みづらい(単語が難解・一文が長いなど)と、Hemingwayは容赦なく文章を色塗りしてくる。おそらくあなたの文章は(あなたの文章も)真っ赤になるだろう。

英語論文もトレンドが変わってきており、よりフラットでわかりやすい表現が全般に好まれるようになってきている。このエディタの顔色を伺いすぎる必要はないかもしれないが、ときどき壁当て相手になってもらうくらいに使うと丁度いいだろう。

Action Verbs(動詞リスト)

じつは個人的にもっとも「こんないいものがあるなんて(もっと早く教えてくれていたら……)!」と思ったのはこれだった。博士号を持つ友人が教えてくれた。

Action verbsは、主体性を表現するのに適した動詞のリストだ。主としてcover letterとかCVとか、就活っぽい文脈を想定して作られているものだが、論文にも十分に役立つ。上記のリンクはUniversity of TorontoとMITのものだが、他にも多くの大学が類似のものを発行している。

私は英語で教育を受けていない、留学経験もないので発想が日本語ベースでしかできず、とくに動詞を拡充するのに苦労する。ドラフトの段階で、自分でもshowedとresultedばっかり使ってるな、などと思うことがよくある。そこでこのリストを見ると、もっと直截な、たとえばensured, advanced, showcased, surpassedのような動詞が並んでいてとても参考になる。シソーラス(類語辞典)的にも使えるし、そもそも論文のHighlightをこうした言葉で書いておくとあとの展開がとても楽だ。私はこのリストについては印刷したものも持っている。横に見ながら英文を書いていくと、かなり内容に集中できるようになる。必携だ。

Drafting Tool(ドラフトツール)

論文を構成するのは簡単に思えるかもしれないが、長めのものは苦戦する。成果は手元にあるのだが、それをどう構成し、どういうResearch Questionに対応させ、何を成果と主張するか。同じテーマを何度も練り直し、書き直すこともある。

そういうとき、手持ちのネタは右へ左へ移動する。題材は変わらないはずなのに、書こうとすると手が止まる。そんなときには頭にあることを書き下し、眺めるという行為が欠かせない。

XMindはマインドマップツールであり、まさにその用途のためにあるようなソフトウエアだ。基本的な論文構成にまず内容を落とし込み、足りないところにクローズアップする……などというやり方があり得る。項目単位の移動が簡単なので、一度書いたものに縛られにくい。アウトラインツールでももちろん可能だし、Wordなどのアウトライン表示でもかなり目的は達成できるが、見た目が良いのでそのままスライドなどに転用しやすいところも魅力だ。

Notionは、ここではとても語りきれないほど多機能なツールで、如何様にでも使える。何も考えずにユーザー登録して間違いない。私はこれで論文一本ほぼ書ききったこともあるが、Zoteroとの連携などを考えるとそこはWordやGoogle Docsに分がある。しかしそれ以外の下書きや情報収集など、頭にあることを書き下して整理し、そのまま人と共有したり共同編集したりできる。Wikiという書かれ方もしていて、たしかにwiki的なのだが、このニュアンスはちょっと伝えにくい。手前味噌ながら、私がまとめとして作ったページを参考にご紹介するのでちょっと見てみていただきたい。

How to write a good paper

Microsoft ResearchのSimon Peyton Jones氏によるスライドだ。かなり古くからあり、少しずつ改訂されて今日に至っている。これはもう決定版というほかない。時間を無駄にしないために、何をおいてもまずはこのスライドを通読することをおすすめする。私は先ごろ、査読論文が3回目のMajor Revisionを食らって落ち込んでいたのだが、このスライドのこのページを何度も読んで、どうにか気を取り直した(やる気が出たかはまた別だが)。

「すべてのレビューを砂金のように扱おう――これは本当に、本当に、本当に難しい。だが、本当に✕10 重要なことだ。」

ここまで書くと他にもいろいろ補足したくなるのだが、もう結構な字数になってしまったので今回はここまでにした。他の人のことも知りたいし、もっといい道具があればそれも知りたいので、ぜひコメントなどで教えてほしい――と、これは本音だが、こういう月並みな終わり方をするのもちょっと気が引ける。まあ、一本目なので大目に見ていただけたら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?