どんなことでも一歩踏み出してみると学びが大きくなるのかもしれない|2024スプラウト@壱岐商業高校③

昨日苓北中学校での打ち合わせをして一泊した天草から朝バスで熊本に向かう。起床は5:30。バスは本渡を6:30に出発し、熊本駅に9:00前着。今日は熊本学園大学での非常勤講師としての講義に加えて、午後からはオンラインで壱岐商業高校のスプラウト。そして、福岡に戻る旅程。

さて、壱岐商業高校の授業は早くも3回目。組織論がテーマになる。ただし、9月初旬に予定されているマルシェに向けては授業回数だけでなく、準備期間が限られている。出店場所のメドはなんとか立ったものの、何を具体的に出店するのか、どういう出し物をするのか。そもそも何のためにやるのか。決めねばならないことが多い。

そうした中で、今回は前回から議論している理念・戦略についてここまで議論してきた内容に加えて、DISC分析とリーダーシップがテーマ。学校教育の影響に加え、多様性がまだ十分でない学校生活において、テーマとしては最も面白く興味があるところだろうけど、その学びを実践するとすれば極めて難しい話。果たして大学生はどんな授業をするのでしょうか。

過去の壱岐商業高校での授業の様子はこちらのマガジンをお読みください。

1時間目:楽しいけど難しい組織マネジメントを学ぶ

1コマ目は事前課題で行ってきたDISC分析を使って、組織内にいる人々の志向性は異なっていて、みんな同じでも怖いし、異なることを尊重した上でどんなマネジメントをすれば組織が目的を達成できるかを考える時間。

そこで、まず組織という概念の理解からスタート。「組織」と聞けば学校ではクラス、部活動のように団体行動で、個人の意思を挟む余地はないものという印象。こういう感覚がもしかしたら昭和かもしれないが、もしある高校生が自己と他者の相違点を認識し、それを尊重して組織をまとめることができるのだとしたら、相当なリーダーシップを兼ね備えた人間。組織とは同じこと同じように機械的にすることを求めるのではなく、それこそ彼・彼女たちが漫画や物語で他者と協力しながら目標を実現しようとするストーリーを見ているように組織や他者と関わっていく。こうして身近に組織というものを感じられるようにする。

ここでは「個人を尊重する」と「組織目的の実現」は両立できるが重要なテーマになる。

では、どうやって組織的に活動するのか。そもそも組織とは何かを知るため、バーナードによる組織の3要素から始める。共通目的、コミュニケーション、協働意欲。

これらはいずれも学校生活の中でも知らず知らずのうちに学んでいるものでもあるが、思春期になると人としては同質的な傾向が強まる一方で、人にも縛られたくないという複雑な心理状況になることもあるだろう。でも、これから彼・彼女たちは他者と関わりながら暮らしていくわけで、どこかの組織に所属して生活するというのがもっとみ現実的であろう。高校生のうちにこういうことを学んでおくことには意味があると考えている。

毎度おなじみDISC分析も実施して、今回はキレイにタイプが分かれたり、これをキッカケに自己認識を深めたり、自分の長所短所を振り返ったりということができていたように感じられた。

ここでグループワーク。ゼミ3年生の多くはこのスプラウトで初めて教壇に立つ(オンラインで講義する)のだが、ただ単に喋るだけでなく、他者の状況を鑑みながら授業を進めようというだけでもファシリテーションの学びになる。授業をするというのは多様な能力を必要とする。

グループワークをちゃんと見れていないので評価はできないが、恐らくスプラウトの中で(自己開示さえできれば)最も盛り上がるワークになるはず。高校生でさえもそれぞれの環境の中で暮らしのは違うし、「あるある」トークで盛り上がれる。が、ここでボタンをかけ間違えてしまうと受講生の心理的距離感は遠くなってしまう。果たして今日の授業はいかに…。

おまけに当初予定していたスケジュールに変更があり、臨機応変に対応することは容易ではない。どんなにキャリアを積んでも頭が真っ白になることはある。加えて、それが自分の言葉でなく、他者が書き記した資料をベースに話すのであれば尚更。頭の中でシミュレーションしても、実際に言葉にして高校生の反応を見ながら喋るのは簡単なことではない。よく頑張っているだけに、自分で成果を引き寄せることができればなぁというもどかしさを感じる時間になった。

2時間目:アントレプレナーシップとコレクティブ・ジーニアス / リーダーシップとフォロワーシップ

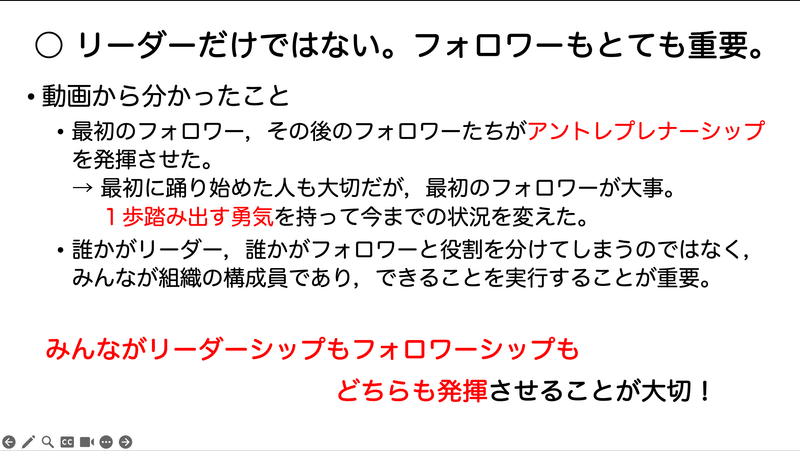

続いて2時間目。これまでのアントレプレナーシップとコレクティブ・ジーニアスという個人が一歩踏み出し、組織で成果を導くという軸で話してきたのに対し、ここではリーダーシップとフォロワーシップという組織を形作る人と人の関わり合い方に話が移る。

ここでのメッセージはリーダーが持つものがリーダーシップではないし、リーダーシップはカリスマ性でも、特別な能力でもないということ。組織の成果を実現するために、何か「リーダーらしさ」という曖昧な概念によって貧乏くじのようにリーダーを捉えるのではなく。Leaderという言葉、字面宜しく、自己の志向性を大切にしつつ、他者との協働の中で自分の持ち味をどう表現するかに力点を置いている。

それを教えるために使うのはお馴染みのTEDの動画。デレック・シヴァーズの『社会運動はどうやって起こすか』だ。裸で踊っている男を孤独なバカとするのではなく、フォロワーがそのバカとどう付き合えばムーブメントを起こせるかという話。

これをまとめると、こんなメッセージになる。

この話とマルシェがどう結びつくか、高校生にとっては難しいだろうが、1人でできないことも役割分担をうまく行い、自分だけでなく、他者の能力をうまく引き出すことで成果を実現できる。だから高校生同士でよく互いを理解し合える環境を作って欲しいよねっていう話。それは大学生自身がこの話をしながら、自分たちはどう振る舞えば良いのか、何かできることはあるのかを考える時間でもある。

それが組織的に成果を出すヒント。

そして、2つの軸がうまくクロスさせるイメージができれば、役割に囚われすぎずにそれぞれを尊重して目的を達する組織ができるのではないか。これを高校生にメッセージとして伝えた。

ここからはマルシェでの自分の役割をどう考えるかというワーク。恐らくまだジブンゴトとしてマルシェ開催を受け止めきれていない高校生に「自分たちがやるんだ!」「このチームのメンバーのキャラクターをうまく組み合わせて、大人の力を借りてやるんだ!」と考えてもらうキッカケを作る。

では、それをどうやっていくのか。今日は残念ながらそこまで議論が進まなかったが、何をどう考えるのか、どうやってマルシェに結びつけていくか。彼・彼女たちから湧き出る力でぜひ成功に結びつけられるといいなぁ…。

ふりかえり:一歩踏み出すのは高校生だけでなくて…。

早いもので第3回までプログラムが終了。あっという間。

このプログラムでは、人口5万人未満の地域に暮らす高校生に対してアントレプレナーシップ教育を大学生が行うことで、いくつかの効果を得ようとしている。特に、「つまらないと思うなら自分で面白くする。無ければ自分でやってもいい。」といったことを語りかけることを通じて、まちの未来や自分の将来をジブンゴトとして考えて欲しいと願っている。

そこで大事なことは「一歩踏み出す勇気」。トライアンドエラーを繰り返しながらできることを形にし、『社会運動はどうやって起こすか』よろしく、フォロワーを増やすことでムーブメントを起こそうとしている。それがビジネスを興し、付加価値を生み出すという具体的な活動を紡いでいくということでもある。

これは大学生も同じ。1回の授業をするのにどれだけ学ぶ必要があるのか、仕込みをしておく必要があるのか、臨機応変に対応できるように状況を見渡し、判断できるのか。高校生は理解しているか、理論的に誤りはないのか。恐らく1回の授業を真剣にやるだけで、ヘロヘロになるに違いない。

大量のインプットとその咀嚼があってのアウトプット。しかも、ただ喋るだけでなく、高校生の理解を促し、成果に結びつけていくことが求められている。彼・彼女たちがどこまで真剣に取り組んで「一歩踏み出す勇気」を示すことができるか。まさにここが生命線。

中高生に対してアントレプレナーシップ教育を展開するという名目でありながら、その実はロールモデルとして自らが振る舞っていく中でスキルを伸ばし、大学生自身で学ぶ習慣が身につけば、彼・彼女たち自らが意思の赴くまま、活動をすることができる。それがアントレプレナーシップが発揮されるということなのだろうと思っている。

こうした意図が伝わっているかはわからないが、講義をするとなったら不器用でもそれに挑戦しようとし、うまくいこうがいかまいが何かを学び取り、これを習慣づけることができれば良い。

アウトプットを通じて自覚的になることで、何を学ぶか=インプットすることを理解する。トライアンドエラーを重ねながらできることを増やして、自信を身につけていく。そうやって真の自由を獲得する。社会との関わりを通じて自分にとって為されるべきことを為していく。

自分の未来は自分で切り拓く。

そこにアントレプレナーシップの学びがあると思っている。そして、その機会として『スプラウト』の各地へのて展開を図ろうとしている。直接的ではなく、幾重にも意図を積み重ねているがゆえにわかりにくいかもしれないけれども。

ともに頑張ろう。僕は少なくとも君たちが未来を切り拓くことを期待しているのだから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?