『関心領域』 反ハリウッドの殺戮

スティーブン・スピルバーグに称賛された『関心領域』は、ある意味、反スピルバーグである。巨匠の名画『シンドラーのリスト』が広めたホロコーストの悲劇的犠牲やナチズムの邪悪性を押し出す形式のアンチテーゼをとっているから、説明描写がきわめて少ない。というわけで、ジョナサン・グレイザー監督の説明を踏まえて、背景や主題を考えてみよう。

「聴く」映画

まずこの映画、舞台は1943年ドイツ占領下のポーランドだ。第二次世界大戦中、ナチスドイツは同国のオシフィエンチム市(独名アウシュヴィッツ)に強制収容所を建てて100万人以上を殺戮していった。本作の主人公である所長ルドルフ・ヘスも実在の人物で、有毒ガスによる大量殺害計画の「先駆者」としてアイヒマンから称賛を受けた人物である。

当時、ナチスドイツは収容所の近くに親衛隊居住区を建設していた。この地区名の通称こそ、映画原題「ゾーン・オブ・インタレスト」。リアリティショー式の監視カメラを模した映像が追うのは、収容所の真隣に住むヘス一家の日常。美しい自然に囲まれた新築の家で子どもたちを育てる光景は豊かで平凡だ……異様な轟音をのぞけば。

グレイザーが定義するように『関心領域』は映像以上に音が重要な映画である。当時の状況を精密に調査した本作では、収容所の方向から工事らしき音、罵声、号令、銃声、悲鳴が延々と鳴り響いていく。逆に、無音で鑑賞すると、面白みのない昔のお金持ちの資料映像にしか思えないかもしれない。多くの登場人物が「環境音」を気にもとめず優雅に生活しているからだ。

【以下、ネタバレ】

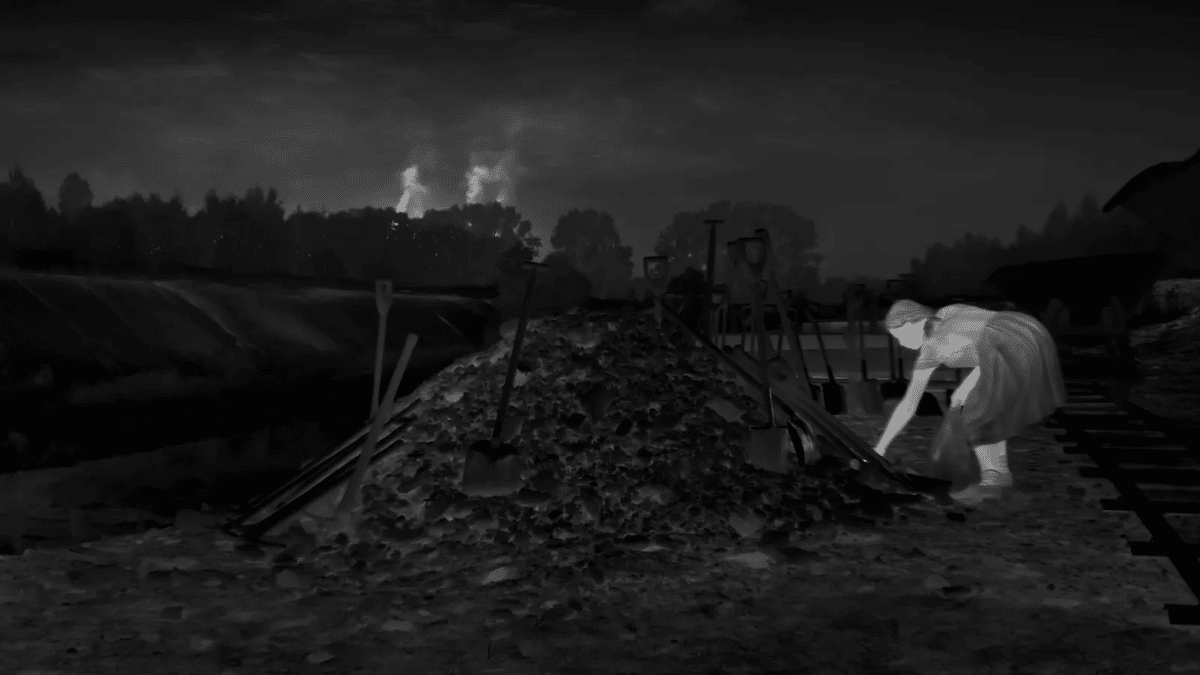

ホロコーストの犠牲の実態が描かれない『ゾーン・オブ・インタレスト』は、加害者側の生活しか映さないからこそ異様なのだ。ただし、ヘス家の日常にも残虐行為の片鱗があらわれている。ハウスキーパーが家長のブーツを洗うと水が赤く染まる(収容所でついた血痕)。夫は職員に「花摘みで血を流すな」と注意する(囚人への性暴力の暗喩)。「カナダ」から持ってきたファーコートについて世間話をかわす妻(囚人から強奪した保管所の呼称が豊かな大地「カナダ」)。耳と鼻のいい生き物である犬は、緊張気味に動きまわっており、庭と収容所をへだてる壁付近のにおいを嗅いでいる(あれだけ頭の良さそうな主演女優のワイマラナーがキャスティングされているのに)。招かれた同僚たちは効率的に「荷」を焼くための設計図について話し合う(大量の遺体を焼くため火葬炉)。妻が誇る美しいガーデンでは、庭師が灰のようなものを運び、祖母は咳き込んでいる(隣接する第三収容所は工業強制労働所でもあった)。家族団らんのピクニックでは川の中から遺骨を発見して、急いで子どもたちを洗いに帰る(投棄された遺灰および有毒ガスによる影響の防止)。テラスや夜の庭からは収容所の煙突からのぼる煙が見える(囚人たちを焼いた煙)。

成り上がりのナチズムドリーム

「製作において大きな苦痛だったのは、ヘス夫妻も人間なのだと認めることでした。しかし、それができたら、我々は彼らと自分を重ねることができるかもしれない」「描こうとしているのは我々と加害者の類似性です。犠牲者との類似性ではありません」

ハウスキーパーを「焼く」と脅すヘートヴィヒは、真隣で何が行われているかを知っていた。だからこそ、彼女が引っ越しに反対して「楽園から離れたくない」旨を訴える展開が衝撃となる。監督にとってもそうだった。転勤決定後の夫婦喧嘩は、実際の一家の庭師が証言したエピソードだったのだ。さらにたどると、ヘス夫婦はもともとエリートではなく労働階級の出身らしい。つまり、ナチスドイツで夫が成りあがることで豊かな生活を手にしていたのだ。自給自足を尊ぶ運動に熱中したカップルでもあったため、妻にとって自然あふるるアウシュビッツ生活は理想そのものだったのであろう。グレイザーからすれば、この点において、ヘス夫妻とは、我々の多くと同じようにお金持ちになるささいな夢を抱く「人間」だった。

「哲学者ハンナ・アーレントは、ナチスを本質的に無思考と評した。そこには、なにも止めてはいけない、誰も止まってはいけない、といった感覚があった。みな何らかの活動に熱中しつづけなければいけなかったのだ。もし立ち止まってしまえば、考えてしまう。考えはじめると、考え込んでしまう。ヘートヴィヒは一切の考慮をせず、他者への配慮も皆無だ。彼女は考えないために常に忙しくしている」

ジョナサン・グレイザー

さらにおそろしいのは、今日に生きる我々と同じく、ヘス家の大人が深く考えないようにする処世術をもちいてる点だ。ヘートヴィヒは轟音を考えないようにしており、使用人にあたりちらかすほど余裕がない。この癖がもっとも顕著なのが、いなくなった母親に対する態度だろう。あんなに騒いでいたのに、手紙を見た瞬間に静まり、まるで見なかったことにするように封印する。

夫妻が「ないこと」としていても、子どもたちは純粋に「環境」を吸収する。息子が遊んでいるおもちゃは強制収容された者の入れ歯だ。父子団らんの乗馬では、強制労働現場に近づく。兄は弟を温室に閉じ込めて毒ガスの音を模す。娘は夢遊病である。

りんごの少女とユダヤの詩

ヘス家ではない子どもも登場する。ルドルフが詠んだ童話のヘンゼルかのように登場する少女は、実在した非ユダヤ系ポーランド人のアレクサンドリア。当時、あの地域には囚人救出を行うレジスタンスがいた。抵抗勢力と見なされにくい子どもはよく行動していたようで、現実のアレクサンドリアも、夜間自転車に乗って囚人たちのために食糧を労働現場に埋めていっていったという。

異質に撮られていたアレクサンドリアの世界は、発見した謎の楽譜を奏でることでカラーへと切り替わる。これは、実在したユダヤ人歴史家ジョセフ・ウルフがアウシュビッツ収容所で書いた歌曲「Sunbeams」だ。強奪品に満ちた映画で、ユダヤ人が「所有」するものとして提示されるのは、この音色だけである。「ここに収容された我々は覚醒めている、夜の星空のように。魂には火がともっている、燃え盛る太陽のように、痛みに引き裂かれながら、近いうちに旗を振るために、まだ見ぬ自由の旗を」。

アクト・オブ・キリング

「第三帝国について18冊も本を出したのに、なんの効果もなかった……此処ボンは、もっとも民主的な政府を要している。なのに、殺戮者たちが自由に歩き回って、小さな家に住んで、花を育てているんだ」

ジョセフ・ウルフ、自死数ヶ月前に息子に送った手紙

現実のウルフは、戦後、生存者として歴史家となったが、ライフワークの効果を感じられないと嘆いたのち窓から飛び降りて亡くなった。彼が語った「家で花を育てる殺戮者」とは、まるでこの映画の家族ではないだろうか。つまり、概念としてのヘス家は、戦争が終わっても存在していった。難民や移民たちのユダヤ国家樹立、つまりイスラエル建国を後押ししたのも戦後の東欧ポグロムである。

『関心領域』企画意図は、悲劇の伝承の継続であった。1970年代からつづくハリウッド式ホロコースト描写があまりに普及した結果、新世代の関心をつかみにくいものになっていた側面は否定できない。というか、ユダヤ系の監督の父親すら食傷気味で「ホロコーストは終わったことなのだから葬れ」と憤ったという。「自分も葬れるのなら葬りたいが現在進行系の問題だ」と反論したグレイザーにとって、本作は極右政治勢力が台頭する今の西側への警告でもあった。

『関心領域』は、異様な道を歩むことになってしまった。アカデミー賞レースに乗って制作陣が米国に上陸すると、ハマースによる10.7襲撃が起き、1,000人以上が殺されて200人以上が人質にとられた。アワード会員たちに自作の価値を訴えなければいけないグレイザーは意気消沈した。「あの出来事と比べると、すべてのものが軽薄に思えてしまう。映画への関心を失ってしまった」。しかし、時を待たずに激怒することになる。パレスチナに侵攻して民間人を殺戮していったイスラエル政府幹部が攻撃の正当化としてホロコーストの犠牲、そして攻撃対象を非人間化する「光の子vs闇の子」レトリックを持ち出したからだ。グレイザーは、自作が「いまいましく」時事的であることを認めた。「私たち人間が徹底的に暴力の連鎖から脱するまで、この映画はタイムリーでありつづける。我々が生きているうちは無理だ。今は逆転しているかのように見える」。

「『関心領域』が示すのは、人間性の剥奪がいきつく最悪の事態です」

「10.7のイスラエルへの攻撃も、現在のガザ侵攻も、すべて人間性の剥奪による犠牲です。我々はどう立ち向かえばいいのでしょうか?」

ジョナサン・グレイザー、アカデミー賞国際長編部門受賞演説

アクト・オブ・キリングは新しく発生しつづけている。IISSによると、2023年、世界の武力紛争は28%増加した。

Hate Crimes in U.S. Increase Amid Israel-Hamas War - WSJ

さらに、少なくとも(西欧にくらべてユダヤ系が安全だとも言われる)アメリカでは、10.7後にユダヤ人への憎悪犯罪増加が歴史的水準となった。ムスリムへの憎悪犯罪も増えている。

観測史上最大の複数勢力によるインターネット工作が報告されている今「関心の領域」を意図的に狭めて歪ませるような情報が溢れ、ゼロサム思考が伝搬していっている。ハリウッドがかつて打ち立てた勧善懲悪式の物語には、力も意義もあるだろう。でも多分、今はその時代ではなくなってしまったのだ。

哲学者ジリアン・ローズの言葉を借りれば、被害者自認は、人々を「道徳の主体性をになう社会的行為者」から「流れ者」へと変えてしまう。自己認識の空白は、即座に暴力的な復讐願望に埋められるだろう。プリーモ・レーヴィの意味するところの「反人間」が相手だと確信しているならなおさらだ。『関心領域』は、こうした短絡的な反応を遮断するこころみである。観客に自分自身と加害者が似ていると感じさせることで、自己批判と疑問の余地を与えようとしている。(ハリウッド式ナチス表現を決定づけた)『ホロコースト/戦争と家族』や『シンドラーのリスト』と似た歴史的影響力を持つことはないだろうが、それらの作品が我々の文化に植えつけた「光の子vs闇の子」といった粗野な二元論をとりのぞいていくかもしれない。「これは党派的な映画ではない」。グレイザーは私に語りかけた。「私たち全員についての映画なんだ」

いいなと思ったら応援しよう!