忘却の創造力

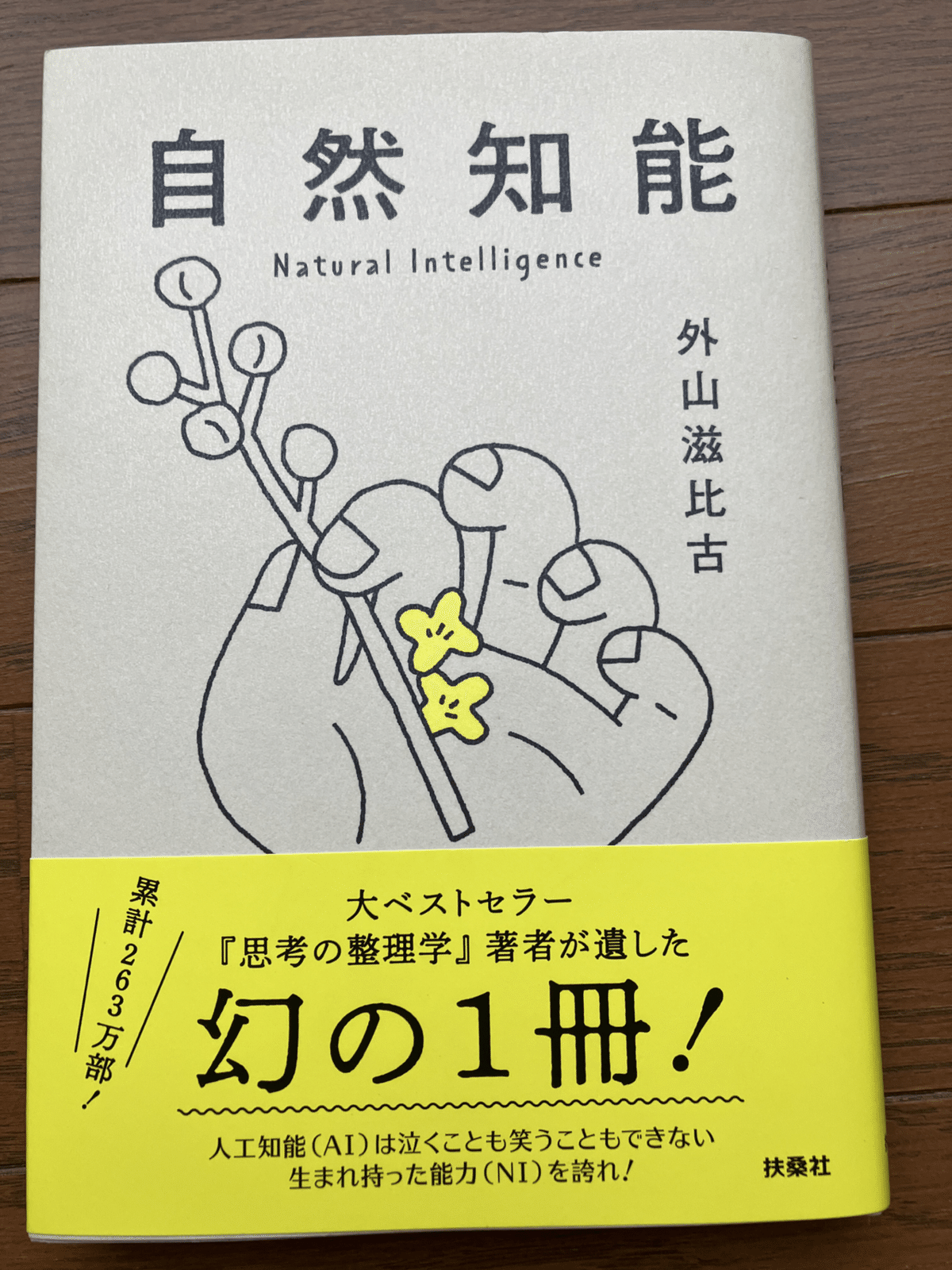

『自然知能』 外山滋比古 著

少し前の大騒ぎの頃に較べれば、やや鎮火した感もあるchatGPT。かく言う私もchatGPTを使えるようになるや、おもしろくいろいろと遊んでいた一人だ。そして、人工知能の未来可能性について、以前よりもだいぶその大きさを身にしみて自覚した。そんな中での読書感想の一本目は、難しい技術論ではない視点から、人の力の話題を取り上げてみる。とにかく、水のように自然に心身に染みこむ一冊だった。

AIで沸き立つ中にNI(自然知能)発見

chatGPT効果もあり、書店には多くの人工知能関連本が積み上げられている。多くは、その概要を知るためのガイドブックやビジネスチャンスを煽るコンサル本などで、手に取るまでに至らなかった。そんな中で、意外な著者の意外なタイトルが目に入った。『思考の整理学』という超ロングセラーの著者である外山滋比古さんの『自然知能』という本に「幻の一冊!」という帯がかかっていた。3年前に亡くなられた後の遺稿の発刊ということもあり、人工知能で大騒ぎする世間を横目に、自然体の感じで書店に並んでいたこの本を手に取った。

著者の代表作『思考の整理学』は1983年の刊行で、86年文庫本となって既に128刷、270万部という超ベストセラーだ。82年にやる気満々で社会人をスタートした若き日の筆者も、梅棹忠夫さんの『知的生産の技術』、川喜多次郎さんの『発想法』などと共に『思考の整理学』の熱心な読者の一人だった。結局、このあたりの書の影響が強くて、今の職に転じてしまったが。

思い出した「飛行機型人間」のすすめ

『思考の整理学』には、いろいろなヒントが並んでいた。しかし、思い起こせるのは各論よりも、「グライダー型ではなく、飛行機型の人間になれ」というメッセージだ。

教師や教科書、学校や世の中から引かれるままに滑空する受け身の生き方でなく、リスクを覚悟してでも自力で飛翔する力、それを自力で考える力を持つこと、与えられた通りの知識の記憶の完全性に頼るのではない生き方が肝要だというところだ。その背景には、「グライダー型の人間は、早晩コンピュータに追いつき追い越されていく」という未来像からの警鐘があった。

優れたAIの登場が、忘れていたNI価値に気付かせた

そういう主張を持った教育者たる外山氏の未刊の遺稿が、『自然知能』である。帯には「人工知能(AI)は泣くことも笑うこともできない。生まれ持った能力(NI)を誇れ」だ。優れた人工知能の登場によって、人間が放っておいた自然知能の価値にようやく気づけるようになったという。この原稿は、2017年春のものとのことなので、2015年にAlpha GOが世界最強の棋士に勝利して騒ぎが始まりつつあった時期だ。それから5年間、人工知能は想定を超える進化の姿を顕した。外山氏の予想していたグライダー型人間の完成形とも言える知能をchatGPTが実現させたのだ。もしも、外山氏がchatGPTに対面していたら、どういう反応をしたのだろう?

実感とマッチした自然知能

本書は、専門書ではなくエッセー集だ。なので、肩肘張らずにスルスル読める。その中でも特に私が「おぉ!これだよ」と膝を叩いたところが次の3点だった。

① 忘却力

人間には自然に忘れる力が備わっている。機械はこれが苦手だ。少なくとも自然には忘れない。これこそが、人間に生得的に備わった最高の自然知能ではないだろうか。と、私はもの忘れが加速する中で、都合よく信じようとしていた。

そもそも、知識を学ぶようになった途端に「忘れる」ことはいけないこと、「憶える」ことがよいことになる。そして、忘れることができなくなった人は、頭が知識でいっぱいになり、考えるために使うことができなくなる。しかし、ほんとうに優れた頭脳は、不要なことをさっさと忘れることができると外山さんは述べている。我が意を得たりというわけだ。

経験知とは、忘れても忘れきれなかったところに生まれるとある。そして、そこから模倣ではない、新たなことを考える力が生まれる。忘却の創造性、まさにイノベーション、新結合のど真ん中だ。

② 手ざわり

伊藤亜紗さんの著作『手の倫理』は、私に大きな納得とインパクトをもたらした。そして今回、外山さんも「手ざわり」に注目していた。

ヒトが二足歩行をするようになって、最も変わったのが頭と手だという。それまで移動のために使っていた2本の前足が「手」となって、新しい仕事を担うようになった。そして、手仕事と言われる細かい、小さなものをつくるのに使われるようになる。さらに、その繊細なセンサーとしての指や掌が「手当て」を担うようになった。手の力が新しい文化を生む、というのは人工知能と競い合うのでなはない、自然知能の重要な部分であるようだ。

③ 嗅覚

じつは、人間の五感の中で触覚と共に以前から気になっていたのが「嗅覚」だ。私たちは「きなくさい」とか「におうな」とか、私たちはエビデンスがそろっていなくてもアテをつける、気配を感じる変な力を持っている。

しかし、そういう嗅覚的な勘は、よいことよりも悪いことの察知に活かされる。人間の嗅覚は異臭に敏感で、芳香に鈍感だというのは、まさに納得だ。

経験知とか暗黙知とか、そういう科学や論理、言葉などロゴスの規範からは表し難い第六感にも近い情報処理、特にリスクマネジメントに関する自然知能の在処ではないかとニオイを感じていた。それを見事に外山さんも取り上げている。

自然(しぜん)知能は、自然(じねん)知能

3つに絞って自然知能の価値を挙げてみた。こうしてみると、人工知能と自然知能は、かなりおもしろい組合せとして未来をつくる原動力になりそうな気がする。

この二者の反応をものにするために、人間が自然知能を取り戻す営みは、人工知能の技術開発と同様か、それ以上に求められそうだ。それをサポートする技術も必要とされるだろう。じつは、それこそがSINIC理論の自律社会を促す「精神生体技術」ではないかとニオイを感じている。これは異臭というより芳香として取り組めそうなものだ。

SINIC理論の2周期目のスタートは「自然社会」となる。自然社会を牽引するのも自然知能であろう。「自然」は「ジネン」と読まれるように、「おのずとそこにある」、「おのずとそうなる」ものだ。まさに、”Let it be !” の世界だ。科学と技術がさらに発展する中で、万物の調和をもたらすものこそ「自然知能」の再興にあると感じるばかりだ。

コンヴィヴィアル社会へのリバース・ルネッサンス

なんだか、田舎の家の縁側で、水を張った桶に足を突っ込み、蚊取り線香の匂いと風鈴の音色を感じながらAIと人間のこれからを想うような機会を得られた一冊だった。人工知能が騒がしい中、もう一度、自然知能のルネッサンスを仕掛けたい。昔の人が言ったように「泣く子は育つ」のだから。「笑う門には福来る」なのだから。

そう信じつつ、今度は『大規模言語モデルは新たな知能か』(岡野原大輔著)を読み始めている。この文理二冊の本のマリアージュ、けっこうおもしろい。

ヒューマンルネッサンス研究所 エグゼクティブ・フェロー

中間 真一

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?