やさしい物理講座ⅴ51「飛行機のニアミス事故の危険性」

今回、報道記事を題材に物理的現象を解説する。

飛行機のニアミスの危険性について原因と理由を解説する。

皇紀2682年12月30日

さいたま市桜区

理論物理研究者 田村 司

報道記事から

「中国軍の戦闘機が米軍機に異常接近 南シナ海上空で6mの距離に」TBS NEWS DIG - 1 時間前

中国軍の戦闘機が危険な操縦で、アメリカ軍機に異常接近しました。その映像が公開されました。

アメリカインド太平洋軍によりますと、今月21日、アメリカ軍の偵察機が南シナ海上空の国際空域で通常の偵察活動を行っていたところ、中国軍の戦闘機が危険な操縦で接近。およそ6メートルの距離にまで近づいたため、アメリカ軍機が衝突回避行動を取らざるを得なくなったということです。

起こり得る衝突する物理現象

1,飛行機Cと飛行機Aの間の気圧Bが低下して、意図せずに、気圧の低いBの空間に引き寄せられて飛行機Cと飛行機Aは空中衝突することになり得る。

これは、ベルヌーイの定理と言われている。

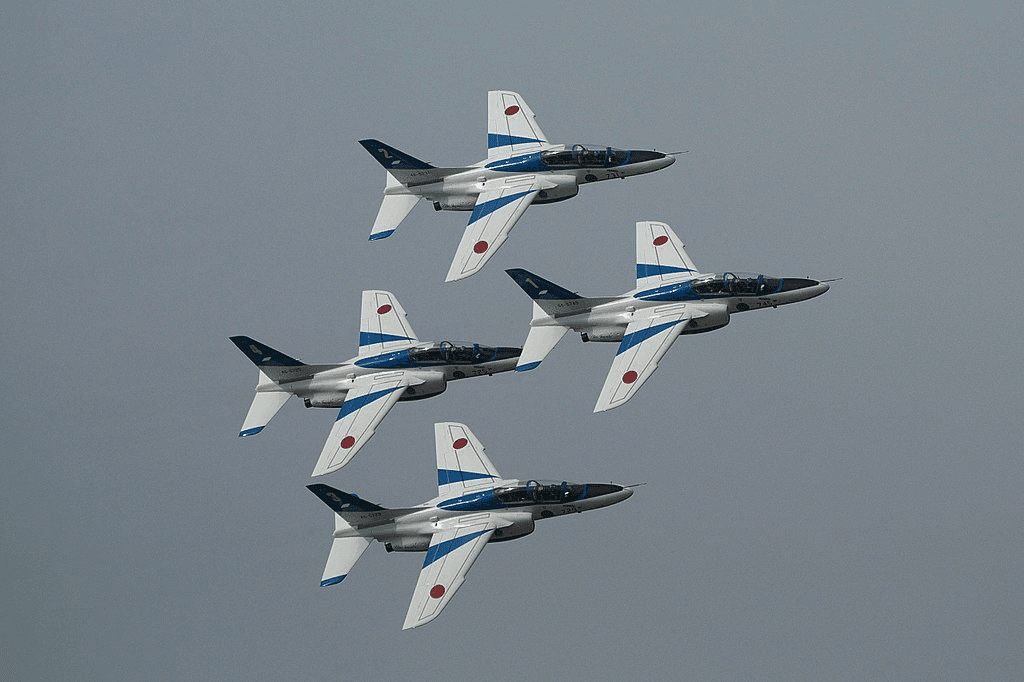

2、このような空中衝突が起こらないように操縦する高度な飛行技術を見せるアクロバットのブルーインパルスがある。それが次の写真である。

3,ベルヌーイの定理となりますが、この式が成り立つのは、非粘性で、非圧縮性の理想流体です。空気には粘性がある。この粘性が気圧の減衰を引き起こし、気圧の減少は飛行機Cと飛行機Aを引き寄せる気圧の差を空間Bに生じて、空中衝突を引き起こす原因になり得るものである。

流体は、外力を加えると自由に形を変えることができる物質の総称です。物質の3態、固体、液体、気体の中で、液体と気体は流体です。流体の特性として、粘性がある。そして、ベルヌーイの定理の「流体の速度が増加すると圧力が下がること」現象は、この流体の粘性で説明できる現象である。

4,高度な飛行技術の未熟な者は、この空気の粘性で空中衝突を起こすことになるのである。そして、高度な飛行技術を見せるアクロバットのブルーインパルスを見る我々はそのリスクを理解してその命がけの飛行を見ると感動をせずにはいられないのである。

用語解説

・粘性とは

粘性とは、流体の粘り気を定量的に表すものです。流体の流れに速度差が生じた際に、その差を妨げようと摩擦応力が生じる性質です。粘り気のある水あめを棒でかき混ぜる際には、水より大きな力が必要となることから粘性をイメージできると思います。気体である空気圧は、液体などと比較して小さな粘性を持ちます。

図1に示すように、平行な下の壁と上の板の間に空気が入っていて、上の板が右方向に水平に移動している場合、粘性によって空気の速度は一定の速度勾配を持ちます。つまり、下の壁では流速は0で、上の板の速度に向かって一定に流速が大きくなります。

これを数式で表すと、以下のように表すことができます。

ここで、A(m2)は引張力を受ける板の面積、τ(Pa)は上の板と空気の間の摩擦応力、F(N)は上の板の引張力、μ(Pa・s)は空気の粘性係数、du/dyは速度勾配を表します。Pa(パスカル)は、圧力・応力、N(ニュートン)は、加速度を生じさせる力の単位です。

なお、空気の粘性係数μは温度の関数となります(サザーランドの式)。

ここで、μ0は基準の温度T0(K)における粘性係数Pa・s、Tは空気の温度K、Cはサザーランドの定数Kを表します。なお、T0=293K=20℃における空気の粘性係数μ0=1.82×10-5、C=117です。粘度μは流体中の物体の動きにくさを表すものです。粘度μを密度ρで割った値を動粘度といい、ν=μ/ρで表されます。動粘度ν(mm2/s)は流体そのものの動きにくさを表します。

ベルヌーイの定理

1738年スイスの物理学者であるダニエル・ベルヌーイ氏(Daniel Bernoulli)は、ベルヌーイの定理を発見しました。

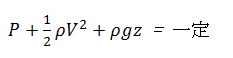

ベルヌーイの定理は以下の式となります。

この式を簡単に説明すると、

「流体の速度が増加すると圧力が下がること」 を示しています。

これを身近な例でご説明いたします。例えば、A4の用紙を図のように持って、息を吐きかけると、どちらに用紙が移動するでしょうか。吹いたので風に押されて左に移動しそうですが、吹いた側に移動します。

電車が駅のホームを通過したとき、電車に吸い寄せられそうになるのも同じ原理からです。つまり、速度が速いと圧力が下がるからなのです。

ここで圧力には、「静圧」と「動圧」があります。

動圧とは、流れによって生じる力です。例えば、人が風を受けるときの力です。このとき、風の速度が速くなればなるほど、力は大きくなります。

厳密には、このとき、受けている力は「動圧」+「静圧」となります。これを次に説明します。

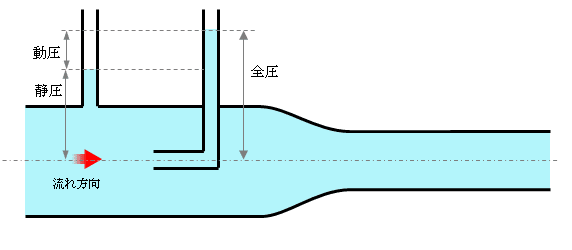

管路を流れる流体で、動圧は次の図ようになります。

動圧は流れ方向に対して、平行に細い管を取り付けることで測定した圧力から「静圧」と呼ばれる圧力を差し引いた値となります。

静圧は流れ方向に対して、直角に空けた細い管の先に圧力計を取り付けることで測定することができます。

そして、静圧と動圧を足した圧力を「全圧」と呼びます。

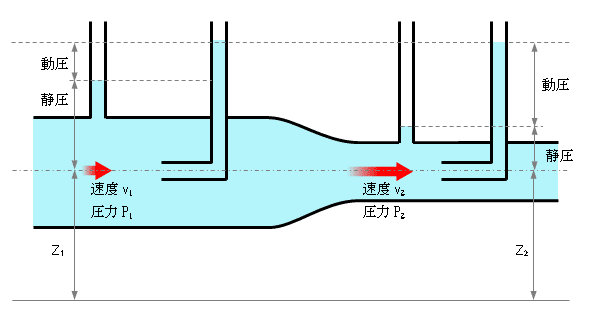

同様に、下流の細い管路でも動圧と静圧を測定します。

前章で解説した「連続の式」から、下流の細い管路の流速は、太い管路の流速より早くなります。

冒頭で説明した人が風を受けるときの力のお話しを思い出してください。風の速度が速くなればなるほど、動圧は大きくなりましたね。したがって、細い管路の動圧は、太い管路の動圧より、大きくなります。

細い管路では、動圧は大きくなりましたが、その分静圧は小さくなっています。これは、「管路の断面積が変化しても全ての位置で全圧は等しくなる」からです。

ここで、ベルヌーイの定理を理解して頂くために、エネルギーについて少し解説します。

エネルギーには様々な形態があります。

位置エネルギー

運動エネルギー

弾性エネルギー

熱エネルギー

電気エネルギー

などなど・・・

エネルギーとは、言い換えると 「仕事をする能力」 のことであり、これらのエネルギーは、互いに変換することが可能です。そして、変換前後のエネルギーの総和は等しくなります。これを「エネルギー保存の法則」といいます。

例えば、高さHの位置からm[kg]のボールを落下させるケースで考えてみましょう。まず、平面Aの位置では、ボールに重力が加わっているため、重力によって仕事をすることができるエネルギーである「位置エネルギー」が存在します。位置エネルギー(U)は、mgh となります。

次に、基準平面Oまでボールを自由落下させた際、ボールが速度vで運動したとしましょう。このとき、最初に持っていた位置エネルギーが運動エネルギーに変換されることとなります。

そして、運動エネルギーは、

つまり、ボールが持っていた位置エネルギーは、落下するにつれて減少し、基準平面に達したときの位置エネルギーは完全にゼロとなり、反対に運動エネルギーが増加するのです。これがエネルギー保存の法則です。

平面Aにおけるエネルギーの総和

「運動エネルギー」+「位置エネルギー」=0+mgh

基準平面Oにおけるエネルギーの総和

「運動エネルギー」+「位置エネルギー」=1/2 mv^2+0

平面Aにおけるエネルギーの総和と基準平面Oにおけるエネルギーの総和は等しくなるため、

となるのです。

次に、このエネルギー保存の法則を、先ほどの管路の流れに適応してみましょう。

太い管路における流体の 速度v1 [m/s]、圧力P1 [Pa]、高さZ1 [m]とし、

細い管路における流体の 速度v2 [m/s]、圧力P2 [Pa]、高さZ2 [m] としたとき

エネルギーの総和は、太い管路と細い管路で等しくなります。

太い管路におけるエネルギーの総和は、

「圧力エネルギー」+「速度エネルギー」+「位置エネルギー」となり

細い管路におけるエネルギーの総和は、同様に

「圧力エネルギー」+「速度エネルギー」+「位置エネルギー」となり

つまり、

上式を密度で割ると、

そして、水の持つエネルギーを水柱の高さ[m]に置き換えたものを「水頭」といい、管路の流れを水頭で表すと次の図のようになります。

以上がベルヌーイの定理となりますが、この式が成り立つのは、非粘性で、非圧縮性の理想流体です。理想流体は非圧縮性であるため、密度は一定となります。また、管内に摩擦はなく、時間変化のない定常流である必要があります。

揚力の発生原理 ー 飛行機はなぜ空を飛べるのか?

揚力の発生原理(仕組み)

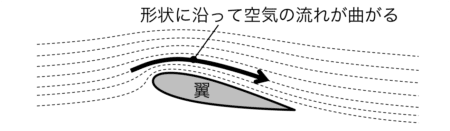

空気の流れが翼に沿って下向きに曲がる

空気には形状に沿って流れる性質があるので、翼の後縁(後ろの先端)が下を向いていると空気の流れが下向きに曲げられます。

空気を押し下げた反作用=揚力

翼は空気を下に押し下げているので、作用・反作用の法則で押し下げた空気の反作用で揚力が発生します。

このように揚力は空気の流れを下向きに曲げた反作用で発生します。

では、翼はどのようにして空気を押し下げた反作用を受け取っているのでしょうか?

空気の流れを曲げたときの流れの様子

空気の流れを曲げると圧力が変化する

曲がった流線の上を動く空気の粒子を考えます。

空気の粒子は力を受けなければ真っ直ぐに進みます。そのため流線に沿って流れるにはどこからか向心力(内向きの力)を受けなければ曲がれません。

空気のような流体の場合、流れが曲げられると曲がった流線の内側と外側に圧力差が発生し向心力が働きます。

具体的に試験映像から解説します。

流れを曲げたときの圧力の測定実験

この動画はアメリカのNCFMF(National Committee for Fluid Mechanics Films)によって作成された水の流れを曲げた時の圧力を測定している映像です。

試験の様子

圧力計測の様子

測定実験の解説

試験では、①・②・③の各計測場所で外側・中央・内側の3点の圧力が計測されています。流れの曲がっている②では、曲がった流線の外側は圧力が高く内側は圧力が低いです。

ポイント

曲がった流線の内側は圧力が低い

曲がった流線の外側は圧力が高い

それでは、翼の上面・下面の空気の流れで考えてみましょう。

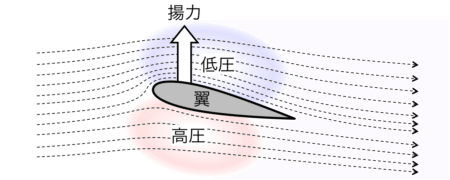

翼の上面・下面の圧力差が発生する仕組み

翼上面の空気の流れ

翼上面では、空気の流れが下向きに曲げられます。

翼上面は曲がった流れの内側にあるので、翼上面では圧力が低下します。

ポイント①

曲がっている流線の内側は圧力が低い。

翼下面の空気の流れ

一方、翼の下面では空気は翼にぶつかって空気の流れが下向きに変わります。

翼下面は曲がった流れの外側にあるので、翼下面では圧力が上昇します。

ポイント②

曲がっている流線の外側は圧力が高い。

翼上面・下面の圧力差=揚力

空気の流れが下向きに曲がることで翼上面は圧力が低下し翼下面は圧力が上昇します。このように空気の流れを曲げた反作用は翼上面・下面の圧力差として翼に作用します。

まとめ

揚力は、翼が空気の流れを下向きに曲げたことによる反作用で発生します。また空気の流れを下向きに曲げると、翼上面と下面に圧力差が発生します。

参考文献・参考資料

中国軍の戦闘機が米軍機に異常接近 南シナ海上空で6mの距離に (msn.com)

プログラム アクロバット飛行|ブルーインパルス|広報|防衛省 [JASDF] 航空自衛隊 (mod.go.jp)

【空気の粘度と動粘度一覧】温度依存性と計算式まとめ | 機械技術ノート (tec-note.com)

標準大気 ー 各高度における空気の温度・圧力・密度・音速・粘性係数・動粘性係数の計算式 | 鳩ぽっぽ (pigeon-poppo.com)

空気圧の特性:空気圧の基礎知識1 - ものづくり&まちづくり BtoB情報サイト「Tech Note」 (ipros.jp)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?