やさしい物理講座ⅴ78「『疲れた光理論』と『光のエネルギー減衰理論』の相違」

宇宙膨張論やビックバン理論を構築するに至った赤方偏移の観測結果の判断を否定することにおいては、『疲れた光理論』と『光のエネルギー減衰理論』同じであるが、その原因と根拠を何に求めるかに違いがある。

今回は今や宇宙論の定説となっている宇宙膨張論やビックバン理論を否定する内容を取り上げる。一般的な人々も現在の定説がどこかおかしいと薄々感じていることであろう。よく引き合いに出すが「天動説と地動説」ほどの違いが今回解説する内容である。今の物理学界が権威主義に凝り固まって、柔軟な研究が為されない世界であると思わずにはいられない。これだけ矛盾に満ちた学問がないと痛切に感じる次第である。

皇紀2684年6月11日

さいたま市桜区

理論物理研究者 田村 司

疲れた光とは何ですか?

『疲れた光理論』は、遠い銀河に見られる赤方偏移の代替説明を提供しようとしています。これは、宇宙の拡大によって従来と説明されています。この理論によれば、光の光子によって運ばれるエネルギーは、空間を通過するときに何らかの形で徐々に消散し、波長が増加し、光がより長い波長、エネルギーの低い、スペクトルの赤い端にシフトします。宇宙のビッグバン理論は、この赤方偏移がドップラー効果によるものであると説明しています。対照的に、疲れた光の仮説は、宇宙の定常状態モデルと互換性があります。Redshiftのこの説明は包括的に反証されていないと主張することができますが、大多数の天文学者と宇宙学者は、疲れた光モデルに深刻な問題を引き起こす多くの観察をきちんと説明しているため、ビッグバン理論を好みます。

理論は、銀河の赤方偏移が距離とともに増加したという発見に続いて、1929年にフリッツ・ズウィッキーによって最初に提案されました。ただし、光のエネルギーが遠距離で散逸するプロセスには問題があります。最も明白なプロセス—宇宙とmdashの粒子との光との相互作用;Zwicky自身によってすぐに拒否されました。これにより、光が散乱し、遠くの銀河の画像がぼやけたりぼやけたりすることになります。遠い銀河の観察は、この曖昧さを示していません。Zwickyは、重力の影響を受ける光を含む別の説明を支持しましたが、この考えは本質的に投機的なままです。静的な宇宙で、非常に異なる距離での2つの類似の銀河の場合、計算された表面輝度—光の量に基づいて、銀河は実際に放出され、地球から観察されたときに占める空の領域で分割されました。ほぼ同じでなければなりません。これは、私たちに届く光の量とGalaxy&Mdash;Earth&Mdashから見たように;同じ速度で距離で減少します。観測された銀河の表面の明るさは、赤方偏移によって減少します。ただし、観察結果は、Redshiftだけで説明できるよりもはるかに大きな明るさの減少を示しています。これは、より遠い銀河がより速い速度で後退している拡大する宇宙によっても説明できます。どうやらそれは落ち着いたものではなく、議論の重要なポイントではありません。地球から見られるように、超新星からの光がフェードするまでの時間は、超新星の距離とともに増加します。これは、特別な相対性による時間の拡張効果が距離の増加と不況の増加により重要になる拡大宇宙と一致しています。疲れた光理論は、この背景放射を、マイクロ波波長まで赤く縮まったポイントまで時間の経過とともにエネルギーを失った星明かりとして説明することができますが、理論は放射のスペクトルを説明していません。どちらの理論でも、光子の数は同じままですが、疲れた光理論では、それらは同じ量の空間に分布していますが、拡大する宇宙では、光子は拡大する空間で希釈されています。これらの対照的なシナリオは、CMBの異なるスペクトルにつながります。観察されたCMBスペクトルは、ビッグバン理論と一致しています。これらには、プロポーであるOlbers Paradoxが含まれます今日の宇宙で見られる化学元素の概要と、宇宙が時間とともに変化したという豊富な証拠。サポーターは回答を提供しようとしました—何らかの形で疲れた光モデルと一致しています。これらすべての異議に対して、しかし天体物理学と宇宙論の分野のほとんどの科学者は、理論をフリンジ物理学に属していると考えています。

年の初期宇宙の観測により、誕生から数億年後の宇宙にはすでに大規模な銀河や銀河団が存在していたことがわかってきたものの、銀河がそこまで進化するには時間が足りないという新たな問題が浮上しています。オタワ大学のRajendra Gupta氏は、これを解決するための「CCC+TLハイブリッドモデル(CCC + TL hybrid model)」を提唱しました。もしもこのモデルが正しければ、宇宙は今から約267億年前に誕生したということになります。

現在の宇宙は誕生から137億8700万年(±2000万年)が経過していると考えられています。この推定年齢は過去から現在に至る様々な観測を積み重ねた結果であり、その集大成は宇宙モデル「Λ(ラムダ)-CDMモデル」として確立されています。しかし、初期宇宙の観測が進むにつれて、当時の宇宙の様子と宇宙の推定年齢には大きな食い違いがあることも判明しています。

Λ-CDMモデルに基づけば、宇宙が誕生した初期の段階では薄いガスしか存在しておらず、ガスが重力によって高密度に集まって恒星や銀河ができるまでには数億年の時間がかかったはずです。しかし、「ハッブル宇宙望遠鏡」や「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」の観測によって、予想以上に発達した初期宇宙の銀河や銀河団が発見されています。現在では宇宙誕生から3億年後の時点で存在していたかなり発達した銀河が見つかっていますが、もっと遡った時代にも発達した銀河が存在する可能性もあると考えられています。現在のΛ-CDMモデルによる宇宙論は、これほど発達した銀河や銀河団が宇宙誕生からわずかな時間で形成される理由を説明できないため、大きな謎となっています。

また、推定年齢が宇宙の年齢そのものを超える「メトシェラ星(HD 140283)」 (※1) のような恒星も見つかっています。推定年齢の下限値は宇宙の年齢以下となるため、これらの天体は単独では矛盾を起こしませんが、それでも極端に古い年齢を持つ恒星の存在は注目されます。

※1…発見時に (そして現時点でも) 最も長寿な恒星であることに因み、旧約聖書に登場する最も長寿な人物「メトシェラ」に因んだ名称。

宇宙の年齢と銀河の発達度合の矛盾を説明する研究は世界中で行われており、オタワ大学のRajendra Gupta氏もそんな研究者の1人です。Gupta氏は今回、「疲れた光モデル(TL: Tired Light model)」と「共変動結合定数(CCC: Covarying Coupling Constants)仮説」という2つの仮説を盛り込んだ新しい宇宙モデル「CCC+TLハイブリッドモデル」を作成することで、Λ-CDMモデルにおける矛盾の解決を試みました。

疲れた光モデルとは、遠くの宇宙を観測した時に銀河が赤方偏移している (※2) 状況を説明する理論の1つとして、1929年にフリッツ・ツビッキーによって提唱されました。Λ-CDMモデルでは、遠くの銀河からの光が赤方偏移するのは、宇宙空間の膨張と共に波長が引き延ばされているためであると説明します。これに対し疲れた光モデルでは、光は遠距離を移動するうちに少しずつ散乱されることでエネルギーを失うと仮定しています。光のエネルギーは波長で定義されており、エネルギーが低い状態になるということは波長が長い光になることを意味するため、赤方偏移と同じような状況が観察される、ということになります。

※2…遠くの銀河を観察すると、近くの銀河と比べて光の波長が長くなっているのが観察されます。可視光線では波長の長い光は赤色であるため、この現象は赤方偏移と呼ばれています。初期の宇宙の天体では、もともと紫外線だった光の波長が長い距離を進むうちに引き延ばされ、地球に届く頃には可視光線の波長域も通り越して赤外線となって届く様子が観測されています。

しかし、疲れた光モデルには大きな矛盾があります。例えば、遠くの宇宙を観察すると、まるでスローモーションのように天文現象が遅く見えます。これは実際に天文現象が遅く進行しているのではなく、相対性理論の効果によるものと考えられます。相対性理論では、運動する物体の時間は静止している物体の時間に対して遅く進みます。遠くの天体が宇宙の膨張によって高速で運動しているからだと考えれば、現象がスローモーションに見えることをうまく説明できます。これに対して、疲れた光モデルではこのような現象を説明できません。

実際に、遠方宇宙のIa型超新星やクエーサーの研究では、Λ-CDMモデルが予測する範囲でスローモーションに見える様子が観測されています。他にも、宇宙最初の光である宇宙マイクロ波背景放射の性質についても、Λ-CDMモデルはうまく適合する一方で、疲れた光モデルが適合する確率は非常に低く、一部の予測では「地球が正確に宇宙の中心になければならない」という前提が必要となることが知られています。

そこでGupta氏は、単独では実際の観測結果をうまく説明できない疲れた光モデルに共変動結合定数仮説を組み合わせることで、この矛盾の解決に挑みました。共変動結合定数仮説とは、電磁相互作用 (※3) の重要な結合定数である「微細構造定数」が、実際には定数ではなく時間と共に変化する変数であると主張するものです。このような考えは、1937年にポール・ディラックによって提唱されて以降、形を変えて何度も提唱されています。

※3…光、電気、磁気などの性質は、全て電磁気力であると説明されます。これを電磁相互作用と呼びます。電磁相互作用は光の素粒子、つまり光子がやり取りします。

もしも共変動結合定数仮説が正しい場合、疲れた光モデルが抱える矛盾を解決できると考えられます。微細構造定数が変化すると、光の波長や散乱度合い、電磁相互作用で成り立つ原子や原子核の反応といった、電磁相互作用で成立する様々な性質が変化します。そのため、遠くの宇宙がスローモーションに見えたり、宇宙マイクロ波背景放射などの性質を変化させることが考えられるのです。

Gupta氏が疲れた光モデルと共変動結合定数を組み合わせて考案したCCC+TLハイブリッドモデルでは、宇宙誕生の時期が現在推定されている時期よりも早くなるため、発達した銀河などが誕生するための時間的余裕が生まれると考えられます。Gupta氏は同モデルに基づいて宇宙が今から約267億年前に誕生したと推定していますが、これは現在の推定年齢の2倍近い値になります。

ただし、CCC+TLハイブリッドモデルがΛ-CDMモデルを置き換えるかどうかは現時点では不明です。このモデルの根幹となる疲れた光モデルや共変動結合定数仮説には、まだ実証されていない謎が多く残されているからです。

大きな問題の1つは、疲れた光モデルや共変動結合定数仮説が正しいとしても、なぜそのような現象が起こるのかという理論的な説明がほとんどされていないことです。例えば、疲れた光モデルでは「光は長い距離を進めば進むほどエネルギーを失う」とされていますが、なぜそのような現象が起こるのかは説明されていません。宇宙に薄く存在する物質の作用は検討が済んでいるので、現在の物理学では説明されていない正体不明の相互作用を新たに仮定しなければなりません。

もう一つの共変動結合定数仮説は、重要な物理定数である微細構造定数が変化することを前提とした大胆な仮説です。微細構造定数は光の速度やプランク定数 (※4) といった、複数の重要な物理定数の組み合わせで成り立っているので、それが変化するということは、、他の重要な物理定数のうち少なくとも1つが変化しなければなりません。もしも共変動結合定数仮説が正しいとすれば、天文学だけでなく自然科学全般に大きな影響を与える結果となるでしょう。

※4…光子のエネルギーと振動数の関係を示す物理定数。2019年からはキログラムの定義にも使用されています。

しかし、地球に存在する古い時代に形成された物質の調査や、かなり初期の宇宙に遡った観測を行っても、微細構造定数に限らず、あらゆる物理定数に変化の兆しは見つかっていません。未知の暗黒エネルギー(ダークエネルギー)が支配的な現在の宇宙では観測不可能なほど変化が小さいものの、そうではなかった初期の宇宙では大きく値が変化していたという説もありますが、これについても否定的な研究結果が多数存在しています。このように、疲れた光モデルや共変動結合定数仮説には物理学の枠組みを大幅に変えてしまう点が多いため、オッカムの剃刀 (※5) 的に支持されていない、という状況もあります。

※5…「ある事柄を説明するために、必要以上に多くを仮定するべきではない」という考え。大元は哲学的思想ですが、自然科学を始めとした多くの学問でも同様の考え方が共有されています。仮定が少ない説は正しく、仮定が多い説は正しくないことを必ずしも意味するものではありませんが、ある事柄を完璧とは言えないものの概ねうまく説明できている説を、仮定が多い別の説で置き換えるには説得力が不足するのも事実です。

もちろん、現状で広く信じられているΛ-CDMモデルも完璧な理論とは言えません。今回の研究の前提となった早すぎる初期銀河の発達は、Λ-CDMモデルにおける大きな問題の1つです。他にもΛ-CDMモデルでは、光では観測できない暗黒物質(ダークマター)や、宇宙の膨張の原動力である暗黒エネルギーが存在するとしていますが、どちらも現時点では正体不明です。しかし今のところ、Λ-CDMモデルは現状の宇宙をおおむね説明している一方で、疲れた光モデルや共変動結合定数仮説は大きな矛盾や未知の物理現象を多数抱えています。

Gupta氏の提唱したCCC+TLハイブリッドモデルは、それぞれの仮説が抱える大きな矛盾を仮説の組み合わせによって解決し、Λ-CDMモデルを置き換える可能性はありますが、評価が定まるまでにはまだまだ時間がかかると思われます。

光子と光子の相互作用の検証方法を提案-量子電磁力学が20世紀に予測した現象の理解が期待される-

掲載日:2017年5月15日更新

印刷用ページを表示

発表のポイント

20世紀に予言され現在も未解明の問題である、光子と光子の合体や散乱などの相互作用の一つである、デルブリュック散乱を選択的に計測できる条件を理論計算で求め、新しい実験方法を提案した。

世界で建設中の高輝度レーザーコンプトン散乱ガンマ線によって検証が期待される。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(理事長 平野俊夫)・関西光科学研究所のジェームズ・コーガ上席研究員と高崎量子応用研究所東海量子ビーム応用研究センターの早川岳人上席研究員は、20世紀から続く物理学の問題の一つである光子と光子の相互作用を検証する方法を理論計算によって見つけ出し、新しい実験手法を提案した。

20世紀の量子電磁力学(QED)の登場によって、電磁気力と光が新しい理論によって記述されるようになった。量子電磁力学は従来の常識に反して、光子と光子が合体や散乱などの相互作用を行うことを予言した。しかし、このような現象が実際に発生する確率は極めて小さく、計算も困難であるため研究はあまり進展しなかった。しかし、電磁気力という根源的な力を記述する量子電磁力学の発展に必要なため、現在でも精力的に研究されている。

このような光子と光子の相互作用の一つに、デルブリュック散乱がある。デルブリュック散乱とは、光子が原子核の近傍で、電子と陽電子を生成した後に対消滅して、再び光子を生成する現象である。見かけ上、光子が原子核によって散乱されたように見える。デルブリュック散乱は、20世紀には主に原子炉で生成した放射性同位体を用いて実験が進められていた。しかし、この方法ではデルブリュック散乱のみが計測できないという致命的な問題が理論的に明らかになり、1990年代以降研究は停滞していた。21世紀に入りレーザーと加速器技術が急速に進展し、高輝度レーザーコンプトン散乱ガンマ線ビームが近い将来に実用化されてようとしている。この高輝度ガンマ線ビームの特性を生かした実験を行えばデルブリュック散乱のみを選択的に計測できる可能性がある。そこで、本研究では、現在の計算技術と計算機を駆使して理論計算を行い、デルブリュック散乱のみを計測可能な実験条件を求め、この条件に基づく新しい実験方法を提案した。現在世界で建設中の装置によって、実験可能であることを明らかにした。

本研究成果は、Physical Review Lettersのオンライン版に5月17日に掲載予定であり、Editor's suggestionに選ばれた。

研究の背景と目的

20世紀、特殊相対理論と量子力学の提唱・構築によって、物理学は全く新しい概念を有する時代に突入した。例えば、光は波と粒子の性質を併せ持つ光子という概念に拡張された。電磁気力や電磁場を取り扱う古典電磁気学も、特殊相対性理論や量子力学の考えを取り入れて、量子電磁力学(Quantum electrodynamics:QED)に発展した。量子電磁力学の大きな特徴の一つは、電磁場と光を同時に取り扱うことであり、光子が重要な役割を担う。

量子電磁力学は、古典電磁気学ではありえない様々な現象が発生することを予測した。その中の最も重要な現象の一つが、光子と光子の相互作用の発生である。図1に示すように、光子と光子が1個の光子に合体する現象、光子が分裂する現象、光子と光子が散乱する現象などが知られている。特殊相対性理論が一般相対性理論に発展したように、量子電磁力学がより精密な理論に発展するには、量子電磁力学固有の現象である光子と光子の相互作用を理論、実験の両方から解明する必要がある。

図1 量子電磁力学における非線形効果の例の模式図。

しかし、光子と光子の相互作用が発生する確率は非常に小さく、精力的に研究が進められているにも関わらず、実験的な検証はほとんどされていない。例えば、光子と光子の散乱は、大強度レーザーを用いた探索がこれまで行われているが、発生する確率の上限値が報告されているだけである。光子が分裂する現象については、ギガ電子ボルトエネルギー領域のレーザーコンプトン散乱ガンマ線ビームを用いた実験で1例報告されているだけである(レーザーコンプトン散乱ガンマ線については後で詳しく説明する)。光子と光子の合体については残念ながら研究がほとんど進んでいない。このように、現在でも光子と光子の相互作用については、ほとんど判明していない。

そのような光子と光子の相互作用の一つに、デルブリュック散乱がある。デルブリュック散乱は、図2の様な過程で進む(なお、本研究ではメガ電子ボルトのエネルギーを有する光子、すなわちガンマ線を考える)。まず、入射したガンマ線(光子)が、原子核が形成する電場において、電子と陽電子を生成して消滅する。次に、電子と陽電子が合体して対消滅することで再びガンマ線を生成する。新たに生成されたガンマ線をデルブリュック散乱したガンマ線と呼ぶ。この現象の特徴は、入射したガンマ線と散乱したガンマ線のエネルギーが等しい点である。エネルギーが定まっているガンマ線を適当な物体に照射し、入射ガンマ線と同じエネルギーを有する散乱ガンマ線の数を数えることで、デルブリュック散乱が発生する確率(強度)を評価できる。デルブリュック散乱が発生する確率は、光子と光子の合体や、光子の分裂と比較して極めて高いため、20世紀に実験・理論ともに精力的に行われていた。

しかし、デルブリュック散乱の測定実験には重大な問題があることが理論的に判明した。デルブリュック散乱のように、入射前と散乱後にエネルギーが変わらない散乱はコヒーレント散乱と呼ばれる。コヒーレント散乱には、デルブリュック散乱以外にも、レーリー散乱、原子核トムソン散乱、原子核の巨大共鳴等の複数の種類の散乱が存在している。入射前と同じエネルギーのガンマ線の数を計測する従来の実験手法では、デルブリュック散乱と、その他のコヒーレント散乱を識別できないため、デルブリュック散乱が発生する確率のみを測定できなかった。また、他の光子と光子の相互作用と比較して、より複雑な過程であるデルブリュック散乱の理論計算は非常に複雑であり現在でも完全には計算できない。これらの理由で、1990年代以降、デルブリュック散乱の研究は停滞していた。

21世紀に入り、レーザーと加速器の科学が進展し、高輝度レーザーコンプトン散乱ガンマ線ビームが世界で実用化されようとしている。この高輝度ガンマ線ビームには、従来のガンマ線源にはない数々の傑出した特徴がある。この特徴を生かした新しい種類の実験を行えば、デルブリュック散乱のみを選択的に計測できる可能性がある。一方、コンピューターも飛躍的に進歩している。そこで、本研究の目的は、世界で開発が進められる高輝度レーザーコンプトン散乱ガンマ線ビームを用いた場合に、デルブリュック散乱の効果のみを取り出すことが可能な条件を理論計算によって見つけ出し、新しい実験方法を提案することであった。

図2 デルブリュック散乱の概念図。

原子核の形成するクーロン場に入射したガンマ線が消滅して電子と陽電子を生成し(対生成)、電子と陽電子が消滅してガンマ線を生成する(対消滅)。

検証方法

20世紀において、デルブリュック散乱実験に用いることができた主要なガンマ線源は、原子炉で生成した放射性同位体であった。原子炉内部に特定の金属を入れ、原子炉内の中性子を吸収させて多量の放射性同位体を生成する。これらを原子炉から取り出して一部に穴の開いた遮蔽物の中に入れる。放射性同位体のベータ崩壊にともなって放出されるガンマ線の一部が遮蔽物の穴を通して外部に放出される。このガンマ線を試料に照射し、散乱したガンマ線を計測する手法で、デルブリュック散乱の研究が主に進められた。しかし、この手法ではデルブリュック散乱のみが発生する確率を計測できないという問題があるばかりか、多量の放射性同位体の取り扱いが困難という問題があった。

一方、1990年代より、レーザーコンプトン散乱ガンマ線ビームの開発が進められた。レーザーコンプトン散乱ガンマ線とは、高エネルギーの電子にレーザーを散乱させることによって生成されるガンマ線である(図3参照)。高エネルギー(数百メガ電子ボルトから数ギガ電子ボルト)の電子にレーザーを衝突させると、レーザーは電子からエネルギーを得て、メガ電子ボルト~数十メガ電子ボルトのエネルギーのガンマ線に変換される。もともと、エネルギーが揃っているレーザーが変換されるので、変換後もエネルギー幅が比較的揃っているという特徴を有する。また、空間的にも線状に細くなったビームが生成される。生成するガンマ線のエネルギーは、電子のエネルギーやレーザーの波長(エネルギー)を変更することで調整できる。

図3 レーザーコンプトン散乱ガンマ線の概念図。

メガ電子ボルト領域のレーザーコンプトン散乱ガンマ線ビーム発生装置は、1990年代からデューク大学(米)と産業技術総合研究所(東日本大震災の影響で装置は停止した)等で開発され、様々な研究が行われてきた。数百メガ電子ボルトから数ギガ電子ボルトのガンマ線装置も開発され、素粒子物理学研究に用いられた。その中の一つ、ブドカ核物理研究所(ロシア)で光子の分裂の測定実験が行われている。また、近年、ニュースバル放射光施設(兵庫県立大学)と分子科学研究所でもレーザーコンプトン散乱ガンマ線装置が稼働し始めた。そのため、メガ電子ボルト領域のレーザーコンプトン散乱ガンマ線の生成と利用研究については、日本とアメリカが世界をリードしてきたと言っても過言ではない。一方、近年のレーザーと加速器技術の進展によって、現在のガンマ線源より3桁以上も輝度が高い次世代のレーザーコンプトン散乱ガンマ線装置の開発が実現可能になり、世界各国で開発が進められている。EUのプロジェクトとして、世界最高性能を目指したELI-NPガンマ線装置がルーマニアに建設中である。アメリカでは、ローレンスリバモア国立研究所が、MEGa-rayと呼ばれるELI-NPと同等な装置を建設中である。このように、世界各国で高輝度レーザーコンプトン散乱ガンマ線ビーム装置が実用化されようとしている。

計算内容と提唱する実験方法

レーザーコンプトン散乱ガンマ線装置の特徴の一つは、直線偏光したガンマ線ビームを生成可能であるという点である。直線偏光したガンマ線とは、光を構成する電場ベクトルと磁場ベクトルの振動する面が固定された状態である(なお、通常の光は、これらの面の向きがランダムであったり回転していたりする)。そのため、直線偏光したガンマ線が入射した場合、散乱の種類によって散乱しやすい角度が異なる。そこで、本研究では、実験の具体的な配置を考えると同時に、デルブリュック散乱とその他のコヒーレント散乱について、個々に散乱する確率を計算し直した。最終的には、図4に示すような実験を考えるに至り、どの角度で散乱したガンマ線を計測すればデルブリュック散乱を選択的に計測できるか探した。

図5に計算結果の一例を示す。この計算結果は前方を0度として、前方から70度の角度で、デルブリュック散乱以外のコヒーレント散乱の和が最も小さくなる。一方、デルブリュック散乱の強度は角度に対してなだらかにしか変わらない。そのため、この角度で計測すれば、デルブリュック散乱の強度のみをほぼ純粋に計測することができる。すなわち、デルブリュック散乱のみを選択的に計測できる実験条件を見出したのである。さらに、ELI-NPで建設中の高輝度ガンマ線施設で、本提案の実験を行った場合に得られる結果を評価した。その結果、76日間の実験を行えば、1%の統計誤差でデルブリュック散乱の強度を計測できるとの結論を得た。したがって、本提案における実験は近い将来可能である。

図4 直線偏光ガンマ線による実験の概念図。

直線偏光ガンマ線ビームを適当な試料に照射する。

ビーム軸に対して前方から70度の角度に検出器を配置して、散乱されたガンマ線の強度を計測する。

図5 計算結果の一例。

デルブリュック散乱以外のコヒーレント散乱の和は、前方から70度で急激に小さくなる。

一方、デルブリュック散乱は緩やかにしか変わらないため、70度で計測すると、デルブリュック散乱の強度をほぼ純粋に計測できる。

本研究成果の意義

光子と光子の相互作用を検証する様々な実験が提案されているが、高い精度で5年以内に実現可能なのは本提案のみと言っても過言ではない。そのため、この研究が進めば、物理学の基礎的な理論の一つである量子電磁力学が予測した光子と光子の相互作用という問題が大きく進展すると期待される。

デルブリュック散乱は、真空中から仮想的に電子と陽電子(電子の反粒子)を生成するものであり、真空そのものの研究でもある。現在のデルブリュック散乱では、電子と陽電子の生成を考えているが、ガンマ線のエネルギーが高ければ、原理的には別の種類の粒子とその反粒子の生成によるデルブリュック散乱も発生する。仮にダークマターなどの未知の粒子・反粒子生成によるデルブリュック散乱が測定されたら、未知の素粒子の発見につながる可能性がある。

光子と光子の相互作用は、宇宙でも発生していると考えられている。ソフトガンマリピーターと呼ばれるX線を放出する天体の正体が、強い磁場を持ったマグネターと呼ばれる天体ではないかと推測されている。ソフトガンマリピーターのX線のエネルギー分布から、強い磁場中で光子の分裂が発生しているのではないかとの仮説がある。デルブリュック散乱の強度が精密に決定されれば、光子の分裂の計算精度も高くなり、このような宇宙の現象の理解もすすむと期待される。

加速膨張宇宙とビッグバン理論は 幻想 ?

ビッグバン理論と加速膨張宇宙が間違っている理由。

[ ダークエネルギーは時間と ともに増加。 → エネルギー保存則の破れ。 ]

(Fig.1) 加速膨張宇宙 = ダークエネルギーは増加中? ← "リアルな" エネルギー !?

現在の宇宙論によれば、宇宙は 加速膨張しているらしい。

また "良く分かっていない" ダーク (暗黒) エネルギー が この宇宙の膨張を引き起こしていると言われている。

加速膨張宇宙ということは、このミステリアスな ダークエネルギーが 空間の膨張によって 全然 薄まらないということである。

つまり ダークエネルギーの全エネルギーは 時間と伴に どんどん増加していっていることになる。 ( ダークエネルギー → 2× エネルギー → 4× エネルギー .. → ∞ ! )

よって エネルギー保存則という 極めて基本的な物理法則が 完全に 破綻していることになる。

そこで 彼らは 非常に不自然な概念である "負" の圧力 ( P < 0 ) というものを この奇妙な現象のために導入した。

しかし あなたがたも思われるように、この極めて人為的な定義は 非常に 非現実的であり、加速膨張宇宙が 間違いであることを示している。

[ ダークエネルギー、ダークマター、ヒッグス、仮想粒子 .. = 多種類のエーテルが復活 !? ]

(Fig.2) エーテルが否定された → 仮想粒子、 暗黒物質、エネルギー、 ヒッグス.. = エーテル ??

彼らは エーテルを否定したはずなのに 相対論的な場の量子論は 無限の仮想粒子、暗黒物質 (= ダークマター )、暗黒エネルギー、ヒッグスなどの 多数のエーテル様の物質が 空間を埋め尽くしていることを必要とする。

一見して分かるとおり、この考え方は 明らかに エーテルを否定した 特殊相対論に 矛盾している。

エーテルを否定したはずの 相対論的な場の量子論で このエーテルの種類が 逆に 増加してしまったからである。

このページに示したように、特殊相対論には 致命的なパラドックス (= エーレンフェスト、 四角い電流回路, 直角レバー ) が存在する。

もし 最初から 1種類の "エーテル" 様物質を認めれば、 一様な 宇宙マイクロ波背景放射 (= CMB ) や ダークマターに関して 人為的に エーテルの 種類を増やすことなしに 自然に説明することができる。

[ 赤方偏移は 本当に 加速膨張宇宙のドップラー効果を意味しているのか? ]

(Fig.3) どうして 彼らは 安易に 赤方偏移が 加速膨張宇宙の証拠だと決めつけるのか?

彼らは 宇宙の赤方偏移は 星などの光源が 膨張宇宙によって 地球から遠ざかることによって 生じていると 安易に結論づけてしまった。

これは 所謂 ドップラー効果である。

重要な点は この宇宙赤方偏移は 星の動きというよりは 空間の膨張によって 起こるということである。

彼らは 光子の波長が引き伸ばされている (= 赤方偏移 ) と主張しており、このことは 完全に "光子" の 粒子性 と矛盾している。

[ "光子" には 極めて超自然的な能力が備わっている。 -- 非常に長い時間 混み入った宇宙空間を進んでも まったくの "無傷"。 ]

(Fig.4) 宇宙空間は 無限の粒子で 埋め尽くされている ? どうして "光子" は 簡単に そこを通り抜けられるの?

加速膨張宇宙によれば、光は 空間の膨張のみによって 引き伸ばされることになっている。.

つまり この理論によれば、光 (= 光子 ) は 宇宙空間に含まれる 無数の物質の影響を まったく受けないということになる。

これは 非常に奇妙としか言いようがない。

Fig.2 で述べたように、 現在の理論では 宇宙空間は ダークエネルギー、ダークマター (= 重力レンズとして 光に影響与えられる )、ヒッグス、仮想粒子などの 多種類のエーテル様物質で 埋め尽くされていることになっている。

それらに加えて、宇宙空間には たくさんの プラズマガスが存在する。

つまり 光が 宇宙空間の物質の影響を まったく受けずに 非常に長期間 (= 数億光年 ) 宇宙空間を 進めるという考えは はっきり言って あり得ないものである。

[ "疲れた光理論" は 遠くの星からの 赤方偏移を 自然に説明できる。 ]

(Fig.5) より遠くからの光は より多くのエネルギーを失う。

加速膨張宇宙のような 非常に非現実的な考えを受け入れる代わりに、疲れた光理論によって 自然に 赤方偏移が説明可能である。

たとえ あなた方が 現在の矛盾した相対論的な理論を選んだとしても、宇宙空間を埋め尽くす 無数のエーテル様物質を受け入れなければならない。

つまり 何らかの媒質中を 電磁波が 振動、進行する間に そのエネルギーを失っていくと考えるのが ごく自然といえる。

さらに、宇宙空間を占める プラズマガスは 実際に 電磁気相互作用によって 光の振動数に影響を与えられる。

数億光年という 気の遠くなるような 非常に長い道のりを進んだ後でさえ 光が まったくエネルギーを失わないという考えは 現実離れしすぎていて 絶対にあり得ないと言える。

ご存じのとおり、光自体に そんなに強力な耐久性は 存在しない。

[ "疲れた光理論"は 遠くの超新星爆発の 輝く期間の伸びを 自然に説明できる。 ]

(Fig.6) より遠くの銀河からの 光は より"疲れて" かつ "長く"なる。

超新星爆発の後、光が放出され、約2週間にわたって それを観測することができる。

非常に離れた超新星のケースでは その光の観測期間が 2週間以上に伸びる。

彼らは この観測期間の伸びは 空間の膨張と非現実的な 時間の遅れによるものとした。

致命的なパラドックスを考慮すれば、この主張は 完全に 誤りである。

例えば、マラソンでは 100 メーターレースよりも トップとビリのランナーの距離が 長くなる。

これと同じ原理で、様々な宇宙空間の物質から受ける影響の差が より遠くの星からの光のほうが 拡大するため ま伸びすることになる。

この 疲れた光に基づくメカニズムのほうが 無数の宇宙空間の物質から まったく影響を受けないという 非現実的な考えよりも より自然と言える。

[ 現在の相対論的な理論は 媒質中で 光速度が遅くなる理由を説明できない。]

(Fig.7) "光子" は 非常に小さな水の粒子にぶつかって 遅くなる ??

重要な点は 現在の相対性理論は どうして 光子の速度が 様々な媒質中で遅くなるかを 適切に 説明することができない。

例えば、光子が 原子のエネルギー遷移によって吸収され 少し後に 再放出されるとすると、その吸収スペクトラムは とびとびになってしまう。

しかし この とびとびのスペクトラムは 観測されておらず、この説明は間違いである。

黒鉛とダイアモンドの屈折率は 同じ炭素原子で できているにも関わらず 異なっている。

また 光子が 非常に小さな電子 ( もしくは 陽子 ) に衝突したとしたら、その光は 不規則に曲がってしまう。

( そもそも 小さな光子すべてが 水の中の小さな粒子に 必ず衝突するということ自体 不自然である。 )

そのため 彼らは この現象を説明するために 仮想の準粒子である "フォノン" に頼らざるを得なかった。

現実的な視点からすれば、非常に小さな電子や原子核の間の 広いスペースには様々な種類の 電場 で満たされている。

つまり 真空というのは 空っぽではない。 そこには 電場、磁場が存在しており、かつ それらは 各粒子や光に 強力に作用することができる。

様々な粒子からの (真空中の) 電場が 電磁波に影響を与え、光を散乱させることなく 光全体の速度を 鈍化させることができるという事実を示している。

ということは 遠くの星からの光の振動数も "空でない" 真空の影響を受けて 散乱されることなく 変化することは 十分あり得る話である。長い距離はなおさらである。

[ 宇宙マイクロ波背景放射 (= CMB ) は 光速を越えた範囲でも 一様である。 ]

(Fig.8) 地平線問題は 宇宙の 超光速の膨張を必要とする。

現在の標準的な宇宙論は 宇宙の年齢は 137 億年 と主張しているため、光は 137 億光年を越えた範囲に進むことができない。

しかし 地球から見て 正反対の方向からの CMB も ほぼ一様であるため、137 × 2 = 274 億光年の範囲で それらを一様にする 超光速の関係があることになる。

これを 地平線問題といい、ビッグバン理論の 欠陥の1つである。

もちろん、宇宙空間を占める 何らかの エーテル様物質を認めれば、この一様な CMB を 超光速のファンタジーなどに頼らずとも 自然に説明することができる。

彼らは ビッグバン以前に 宇宙が 超光速で膨張すれば (= インフレーション )、この関係が 説明可能であると主張している。

しかし このインフレーションは 明らかに 超光速を禁止している 相対論の因果律に 矛盾していると言わざるを得ない。

( 彼らは "空間"自体は 超光速で進めるが、各粒子はできないとしている。 そういうのは許されるのか? )

さらに 初期宇宙の 特異点を避けるために 非現実的な "虚数" 時間 (= i ) を受け入れるしかない。

[ 平坦性問題 → 加速膨張宇宙は 非常に不自然。 ]

(Fig.9) 私達の宇宙は 非常に特殊な状況 = "人間原理" は正しいのか !?

現在のビッグバン理論によれば、宇宙の 臨界密度が 1より わずかに大きい ( Ω > 1 ) と、私達の宇宙は 今頃 潰れてなくなっていることになる (= ビッグクランチ )。

もし この臨界密度が 1よりも わずかに小さいと ( Ω < 1 )、私達の宇宙は 膨張しすぎて、現在の銀河などが まったく 形成されないことになる。

現在の宇宙のようになるには、この密度の初期値が非常に限られた特殊な値である必要がある (= 微調整問題 )。

初期宇宙の この Ω は 1 ± 10-60 の 極度に狭い範囲に収まる必要がある。

つまり 現在のビッグバン理論は 非常に不自然な前提条件に依存している。

この不自然さを 所謂 "人間原理" を用いて説明しようとしている研究者もいる。

( 私達が 見聞きできる世界だから すなわち この特殊な値だった、という 人間中心の考え。)

しかし 人間原理を認めるということは すなわち 科学の敗北を意味する。

超光速のインフレーションは これら平坦性問題と 地平線問題の解決のために導入されたものである。

[ インフレーション速度は 光速の 1022 倍にも達する。 ]

(Fig.10) 非常に強力な "インフラトン" は 実在したのか ?

地平線と平坦性問題を解決するために、超光速のインフレーション理論を必要とした。

驚くことに このインフレーションによる 空間の指数関数的な膨張速度は 光速の約 1022 倍 に達しなければならないのである。

( > 1022 × c. )

非常に短い時間 10-34 秒の間に、 ウイルスほどの大きさのものが "銀河系" ぐらいに拡大してしまうらしい。

最初は ヒッグス粒子のスカラー場を用いて このインフレーションを説明しようとしていたが、観測値と合わず これができないことが分かった。

そのため 彼らは 新たなスカラー場 "インフラトン" を導入せざるを得なかった。

現在、非常に 多種類のインフレーション理論があり、それらには 私達が 人為的に調節できる フリーのパラメーターが たくさん含まれている。

つまり これらの非現実的な理論が 本当に正しいかどうか永遠に 確認することができない。

彼らは インフレーションが どう起こったか調べるために 初期宇宙から放射されたであろう 重力波を検出しようとしている。

しかし 現実的な観点からして、138 億年も前の効果が そのままの状態で 現在も残っているということは はっきり言って あり得ない。

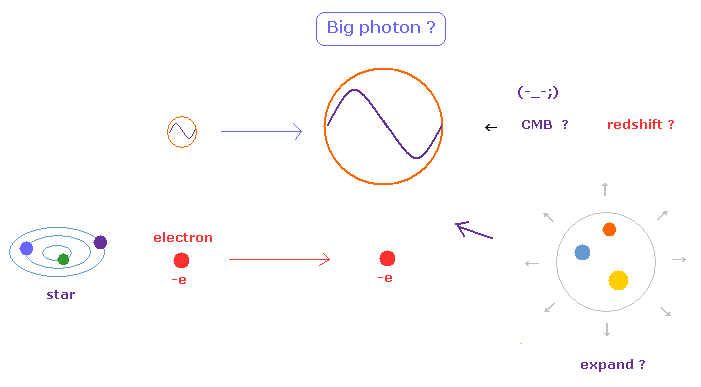

[ 空間は 本当に膨張しているのか ? → どうして "光子"という粒子のみが 膨張するの ?? ]

(Fig.11) 電子は 元のまま。 光子という粒子だけが "大きな光子" になる ??

現在のビッグバン理論は 宇宙の赤方偏移は 膨張宇宙による "光子" の引き伸ばしの結果であると主張している。

もちろん、もし 宇宙に含まれる すべての粒子が 同じように膨張してるとしたら、 私達は 宇宙が膨張していることに 気づかない。

ご存じの通り、量子力学は 電子や陽子などの すべての粒子に 波動的性質があるとしている (= ドブロイ波 )。

それなら 電子、陽子、様々な原子、分子などの他の粒子は どうして膨張しないのだろうか? 光子という粒子は膨張しているのにである。 (= 光子は 粒子ではないのか ?? )

つまり 現在の辻褄合わせのビッグバン理論は 最初から 自己矛盾を含んでいることになる。

[ 現在の宇宙の年齢は 138 億年 ? ← 若すぎる。 ]

(Fig.12) 最も古い星は 宇宙自体よりも 年をとっている。 ← パラドックス。

現在のビッグバン理論によれば、宇宙の年齢は 138億年ということになっている。

しかし 最近 何と 145 億年という 宇宙自体よりも古い星が発見されたのである (= パラドックス )。

彼らが言うには、誤差が ± 8 億年のため、かろうじて この深刻なパラドックスを回避できたとしている ( 145 - 8 = 137 )

しかし 最初のうちは、この星は 160億年の古さだということになっていたのである。

しばらくたって、現在の値に修正したが、パラドックスを回避するための 非常に人為的な修正と思われても仕方がない。

そもそも 地球でさえ 45億年の古さなのに、宇宙自体の この年齢は 現実的な視点からして若すぎる と言える。

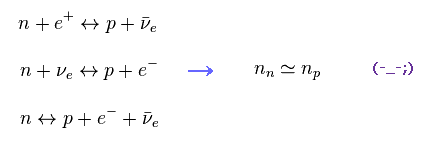

[ ビッグバンの軽元素 (= He4 ) 形成は 非常に疑わしい。 ]

(Fig.13) ほぼすべてのヘリウムは ビッグバン最初の 数分で 形成された !? ← 不可能。

現在の 水素-ヘリウム存在比は 標準的な ビッグバンモデルに一致していると言われている。

しかし 残念ながら この解釈は あまりに強引な解釈に基づいていると言わざるを得ない。

ヘリウムは 現在の宇宙に 質量比で 約25 %を占めていると言われている。

彼らの理論によれば、これらすべてのヘリウムは ビッグバン開始直後のたったの 3分間で 突然生成され、その後 138 億年の現在まで ほとんど 変化していないとしている。

さらに この非常に短い 3分間の間に 初期宇宙に存在した すべての中性子が ヘリウムに変化したと主張しているのである。

つまり 初期宇宙の この "3分間" は 非常に特殊な時間と言える。

後で説明するが、この考えは かなり現実離れした仮定に基づいている。

[ オルバースのパラドックスには 膨張宇宙は必要か? ]

(Fig.14) 静的な宇宙 → 夜の空は 無限に明るい !? → パラドックス ?

ここで 宇宙を 同心円の薄い球殻の層に分離する。

球殻 ( 半径 "R" ) の 球殻に存在する 輝く星の数は R2 に比例する。

また これらの星から届く光の強さは R2 に反比例して弱くなる ( ← ここが 間違い )。

結果的に 宇宙の ある球殻状の空間から届く光のトータルの強さは ある定数 "C" になる。

それらを すべての半径 R ( 0 から ∞ ) で積分すると、地球上での 明るさは 無限大に発散してしまい、暗い夜空の状態と矛盾してしまう。

しかし あなたがたも感じられたように、遠くに行けばいくほど、星からの光は 自身のエネルギーを 多く失う傾向にあるため、光の強さは 1/R2 よりも もっと弱くなるのが自然である。

つまり 静的な宇宙でも このパラドックスは 起きないことになる。

私達が観測できる電磁波というのは 非常に特殊なエネルギー形態と言える。

宇宙空間の様々な物質の振動などに エネルギーが転化されて 電磁波として 検出されないケースも もちろんあるだろう。

また 低いエネルギーの場合 途中の物質で吸収、もしくは反射などが起きて、電磁波自体 地球に 届かないことも 十分あり得る。

様々な値の簡単な計算。

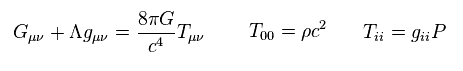

[ 一般相対論は間違い → 加速膨張宇宙も間違い。 ]

(Eq.1) ロバートソン・ウォーカー計量。

一様等方性の 加速、もしくは 収縮する宇宙を表すのに、彼らは 有名な ロバートソン・ウォーカー計量を使った。

a(t) は スケール因子で、宇宙のサイズを表している。

宇宙項 (= Λ ) を含むアインシュタイン方程式は

( このページも参照のこと。 )

(Eq.2)

Eq.2 では、 Gμν は アインシュタインテンソル、 T00 は 質量エネルギー、 P は 何らかの圧力である。

Λ は 宇宙定数であり、未知のダークエネルギー (= 負の圧力 ) を表している。

この非常に 抽象的で 古い骨董品のような方程式に ずっと縛られている限り、現実の より 複雑でダイナミックな現象を説明できる方向へ 私達は 永遠に 進展することができない。

私達は、長い夢から 現実世界に そろそろ冷める時期だと思われる。

Eq.1 の計量を用いて、フリードマン方程式を得る。

(Eq.3)

Eq.3 に示したように、この Λ が定数のとき、宇宙は 加速膨張することになる。

よって この Λ が ダークエネルギーを表しているとしている。しかし ここには はっきり言って 何の 具体的なイメージも ないと言っていい。

ここで示した通り、もし 相対論が間違いであることを示せれば、加速膨張宇宙も 否定されることになる。

[ ヘリウム存在比は 本当に ビッグバン理論の正しさを証明しているのか? ]

(Eq.4) 中性子 = 陽子 !?

現在の理論によれば、ビッグバン直後の 高温時 ( 1012 K ) に、中性子と陽子間の 弱い力が 平衡状態になっており、それらが 同数 存在したとしている。

この非常に高温の時期には、電子と陽子は 結合して 原子や分子は形成されないとしている。

しかし 後で説明するが この説明は 自己矛盾を含んでいる。

(Eq.5) ヘリウム合成。

宇宙が膨張するにつれて、温度が低下する。

そのため Eq.4 の反応が 温度 109 K 付近では 起きにくくなり、中性子と陽子の数は 固定されると している。

この温度のとき、すべての中性子が ヘリウム形成のため 使われてしまうらしい。

彼らの計算によれば、この時点の中性子と陽子の比は 1 : 7 であるしており、これらすべての中性子が ヘリウム原子形成に使われるとしたら、ヘリウムの存在比は 25 % になる。

(Eq.6) ビッグバンから たったの3分以内に すべてのヘリウムが合成される !?

ヘリウム 4 は 2つの中性子を含んでいるため、中性子と陽子の比が 1 : 7 のとき、ヘリウムの存在比は 25 % になる。

3分後に 温度は低下し ( T < 109 K )、2つの陽子が 互いに近づけず ヘリウムを形成できなくなるとしている。

つまり この3分が経過してしまうと、ヘリウム合成の核融合が起きないということになる ( ← 非常に おかしい )。

この時点で存在していた すべての中性子が たったの3分間で すべて陽子に結合してしまうという考えも あまりに不自然で 現実離れしていると言わざるを得ない。

つまり 現在のビッグバン理論によれば、現在の宇宙に存在する すべてのヘリウム原子は ビッグバンから たったの3分間以内に 形成されたことになっている。

しかし 現在の太陽では 温度が 107 K でも 核融合してヘリウムが 立派に形成され続けている。

つまり 彼らの理論の 温度 109 K の時点の 3分間だけに ヘリウムが形成されるという考えは かなり強引で 根拠がないものと言える。

(Fig.15) "非現実的" なヘリウム合成の概要。

第一に、初期の中性子と陽子の比の仮定自体がおかしい。

彼らの理論によれば、非常に不安定な中性子が ビッグバン直後 陽子と ほぼ同数もしくは 1/7 倍ぐらい 存在したとしている。

そして 安定なはずの 水素原子が まったくないことになっている。 ( ← ここが おかしい。 )

ご存じのとおり、水素原子は 中性子よりも はるかに 安定であるため、不安定な中性子が これほどたくさん生成されるのではなく 代わりに 水素原子が 多く生成されるというのが 自然な状態と言える。

つまり この初期宇宙における 中性子と陽子の比は 非常におかしい。

[ 量子ゆらぎとは 非常に曖昧な状態である。 ]

(Eq.7) ハッブルの法則。

ハッブルの法則によれば、膨張速度 "v" は Eq.7 のように表せる。

"d" は 地球からの距離で、 H0 は ハッブル定数である。

この膨張速度が 光速 "c" のとき、距離 lH を "ハッブル距離" という。

(Eq.8)

ある時刻 "t" のとき、質量密度 ρ が 揺らいでいるとする。

このように 現在の宇宙論の前提条件というのは 非常に曖昧で、私達の意志で 自由に変更できるものである。

(Eq.9)

Eq.9 は ハッブル距離 lH 内に含まれるすべての質量である。

(Eq.10)

質量の揺らぎの平均を Eq.10 のように仮定する。

P(k) を パワースペクトラムという。

(Eq.11)

Eq.11 を用いると、質量の揺らぎは

(Eq.12)

n = 1 のとき、この揺らぎは "スケール不変" になり、観測結果に一致していると主張している。

しかし 現在 非常に多種類存在する インフレーション理論では 私達は 自由に 揺らぎの振幅やら、場のポテンシャルの形式を調節できる。

つまり インフレーションに関するこれらの理論には 予測能力が まったくないと言っていい。

2013/11/11 updated This site is link free.

『光のエネルギー減衰理論』

ハッブル氏の観測した銀河が赤方偏移しているという観測結果に対する原因・理由が余りにも短絡的結論(ビックバン理論・インフレーション理論・宇宙膨張論)である。

それは、「天動説と地動説」で天文・物理学者は大失敗しているのである。短絡的に赤方偏移を光源の移動と捉えて、宇宙は観測者(地球)から遠い銀河ほど早い速度で遠ざかっていると結論付けたのである。

しかし、吾輩は、光の二面性から、宇宙を旅して観測者(地球)に届く光を電磁波(波動)とは別の面の素粒子「光子」のエネルギーの塊であると捉えると、遠ければ遠いほど素粒子「光子」のエネルギーが失われていることが、すんなり、赤方偏移を解説できるのである。光量子説はアインシュタインの光電効果(E=hv)で証明されている。そして、光の二重性に関しては、「光は空間を波として伝わり(電磁波)物質によって放出・吸収されるときは粒子として振る舞う」(原康夫p4)事はよく知られている。赤方偏移は粒子の側面から検討すると宇宙空間を通るときに、謎のダークマター(素粒子)によりエネルギーを喪失して「光の減衰」を起こしたと考えるのが妥当であろう。その素粒子「光子」のエネルギーの減衰させる物質や力は今のところ明確には判明していない。これが今後の研究課題である。

ただ、光の赤方偏移の観測結果を光源が観測者より遠ざかっていると結論付けるのは短絡的な結論である。もし、光源の運動によるドップラ効果が赤方偏移であるとするなら横ドップラ効果の現象などが観測されないのはなぜか。一律宇宙は遠ざかっているとか宇宙は膨張しているというのはやはり短絡的な結論であり、やはりお粗末な結論と言わざるを得ない。遠くから届く光は、素粒子「光子」のエネルギーがブラックマター(仮説)により徐々に消耗して光(電磁波)の振動数が減少し、波長が伸びるという赤方偏移現象が起きると考えるのが科学者らしい仮説であろう。そしてその仮説を実証するのがやはり科学者の責務であろう。ニュートンが発見した万有引力の法則(質量を持つ物体が互いに引き合う力)のように、現象面を分析して、予断を入れずにその法則を導くべきである。つまり、ハッブル氏の観測した銀河が赤方偏移しているという観測結果を波の特性として「ドップラー効果」と結論付けるのではなく、光の特性(波・粒子)を「光の素粒子の減衰作用」としての研究必要であったと思える。

そして、仮説であるが、素粒子アクシオンも候補である。

遠くの星から地球に届く光(電磁波)は、何にも邪魔されずに宇宙空間を伝播してくるのであろうか。

いま、宇宙空間での物理現象において、謎の物質(ダークマター)の存在が研究者の間ではテーマとなっている。

吾輩も大変興味を持っているのである。

光は空間を波(電磁波)として伝わり、物質によって放出・吸収されるときは粒子として振る舞うが知られている。

光が伝播する空間の物質を通過するときにエネルギーをその物質により減衰させられるならばその後の電磁波の振動数も減衰して波長という観測できる状態では赤方偏移する可能性が十分あり得るのである。

もしそうならば赤方偏移で遠くの銀河が遠ざかっているとの結論は間違えていることになる。遠い銀河ほど光のエネルギー減衰により結果的に赤方偏移することは明らかに理にかなっている。ビックバン理論を盲信しているのは、「天動説と地動説」における天動説論者のようなものである。今の「ビックバン理論」は「現代版天動説」に他ならないと吾輩は考える。「地球の周りを太陽や銀河が回っている」というのは常識的に考えればあり得ないことが分る。宇宙空間が膨張しているから星(銀河)が遠ざかっているということは、眉唾であることが分る。これを高名な物理学者が盲信している事には驚きを禁じ得ない。

赤方偏移の観測結果を銀河の後退速度と距離と錯誤している

面白い珍しい光の現象の事例

近接場光・・・近接場光とは、ナノサイズの微小な球や微小な穴に光が入射したとき、その表面の近辺、球や穴の半径程度の距離に発生する、空間を伝わらない光のことを指す。空間を伝わらないため、離れたところから観察することはできない。近接場光は、波長より小さい粒子が光を散乱するときに粒子の周りに幕のように附随する光のことである。

このように、空間を伝わらない光は我々に色々な姿を見せてくれる。

太陽光の反射した光を変更サングラスで観測したときの現象

この様に光は色々な姿を我々に可視光で見せてくれる。

翻って、遠い銀河から来る光を赤方偏移の観測結果をドップラー効果の結果であると短絡的に判断するのはいかがであろうか。

1905年にアインシュタインは振動数vの光(電磁波)はエネルギー E=hvを持つ粒子(光子)の流れだと光電効果を説明した。光子が電子と衝突するときに、光子はそのエネルギーの全部を一度に電子に与えて吸収されると考えた。

今回、吾輩が主張する「光エネルギー減衰理論」は光エネルギーの一部がダークマターに吸収され、振動数vの光(電磁波)はエネルギーを一部消失して振動数が減少して、光の分光を観測すると赤方偏移するという結果をもたらしたと考える。その物質(ダークマター)の候補としてアクシオンを想定している。以上

参考文献・参考資料

光子と光子の相互作用の検証方法を提案-量子電磁力学が20世紀に予測した現象の理解が期待される- - 量子科学技術研究開発機構 (qst.go.jp)

加速膨張宇宙とビッグバン理論は間違い? (biglobe.ne.jp)

やさしい物理講座ⅴ75「宇宙空間は完全な真空なのであろうか?ダークマターの正体(謎の物質)と『光のエネルギー減衰理論』」|tsukasa_tamura (note.com)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?