やさしい物理講座ⅴ83「特殊相対性理論というミスリードを引き起こした原因を分析」

「理想空間つまり真空空間」でなく「空気充満空間」での条件で実験が行われたことを以て、結論付けたことがミスリードに繋がったのである。それは媒質(空気)が光速度に及ぼすことを実験で考慮しなかった。「静止エーテル」と概念で実験を始めたが、光の通り道から空気を抜かず、真空状態でなかった結果、干渉縞の移動の観測値が理論値と合致しない結果を導き出したのである。

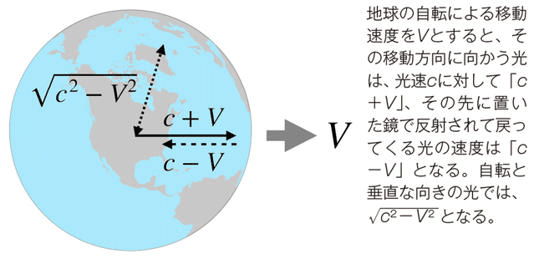

そして、観測者の運動速度によらずに「光の速度は常に同じ」という「光速度不変の原理」という「特殊相対性理論」が論じられた。しかし、その後(1887年マイケルソン=モーリの実験後)の38年後に1925年A.A.マイケルソンとヘンリー.G.ゲールの実験で干渉縞の移動の理論値と観測値が一致した。この実験は『光の速度における地球の自転の影響』で

論文が発表されている。実験装置の光がとおるパイプから空気を抜き真空にしての実験である。

つまり光の速度が地球の自転の影響を二つの「干渉縞」の移動を観測したのである。干渉縞移動のずれは、

観測値0.230±0.005 計算値0.236±0.002

その後の現在に至るまで物理学界の学者・教授といわれる専門家による検証は顧みられずに「特殊相対性理論」は今でも大手を振って唯我独尊的に、もっともらしく語られ、学問として大学で教えられているのである。

それについては以前のブログで指摘しているが、再度解説する。今回は未だ、検証されずにいる「特殊相対性理論」の間違いを指摘する。

皇紀2684年6月22日

さいたま市桜区

理論物理研究者 田村 司

運動する媒質中の光速の変化

これは、吾輩の1995年の大学研究論文『運動する媒質中の光速度についての考察』で結論をだしたもの。

「物質(媒質)を通る光はその物質(媒質)の運動に影響される」の仮説を実証するための下記の実験・理論を採用して結論をだした。

①、フィーゾの実験(Fizeau's interference experiment )

②、フレネルの随伴係数(Frenel's dragging coefficient. )

③、マイケルソンとモーリの実験(1887年)静止エーテル論、弾性体エーテル論の実験

④、アインシュタインの『運動物体の電気力学』(特殊相対性理論)、『光量子仮説』(1905年)

⑤、マイケルソンとゲールの実験『光の速度における地球の自転の影響』(1925年)媒質(空気)を抜いて真空に近い状態で実験(理論値と観測値ほぼ一致)。この実験では、媒体(空気)の影響は光に何らかの作用を及ぼすことが判明。そして、地球の自転(光源)は、真空中の光の速度に何ら影響を及ぼさないことが判明。

論文の結論

運動する媒質中vの光の速度c₀は、運動する物質が光(電磁波)との誘導作用、分極、すなわち、媒質の比誘電率εrと関係し、一定の比率k(随伴係数)で計算される。

k=1-1/εr-(λ/√εr)×(d√εr/dλ)

∴ ⅽ₀=ⅽ/√εr ± kv ・・・ vとcは直線上の運動の場合

vとcの運動方向が、直線上になく、ある角度を持っている運動の場合は、kvのベクトルⅤとc/√εrのベクトルCで表される。

∴ c₀=C+V

この様に、マクロで考えたとき、地球上での空気を移動する光速は前述したように、空気濃度や空気の流れによっても微妙に測定値に変化をもたらすことを考慮に入れなければならいことと地球の自転速度と太陽を回る公転速度の慣性力が空気にも働くことを考慮しなければならなかった。

このことから「特殊相対性理論」が間違えていることが実験で証明されていたが、権威化された「相対性理論」に異論を述べても受け付けられなかったのである。

なお、現在では光の伝播は「電磁波」として「電場」と「磁場」が交互に伝播してゆくことが知られている。しかしながら、物質(媒質)を通る光(電磁波)はその物質(媒質)の運動に随伴するのである。物質(分子)との間で誘導作用、分極、すなわち、媒質の比誘電率εrと関係を引き起こすのである。

この様に間違えていた実験結果から導き出された観測者の運動速度によらずに「光の速度は常に同じ」という「光速度不変の原理」の「特殊相対性理論」はミスリードされたものであることは理解できることと思う。

次回は「一般相対性理論」における「重力により光が曲げられる」・「時間が遅くなる」のミスリードに切り込む。

報道記事の紹介

アインシュタインはなぜ相対性理論にたどり着いたのか?その思考の背景にはあった当時の科学界が解明できなかった謎

浅田 秀樹(弘前大学 理工学研究科 宇宙物理学研究センター センター長・教授) によるストーリー

宇宙空間の歪みとして捉えられた謎の重力波の存在。これは、ナノヘルツという非常に長い周期の重力波でした。世界に衝撃を与えたこの観測事実から最新の宇宙論を紹介する話題の書籍『宇宙はいかに始まったのか ナノヘルツ重力波と宇宙誕生の物理学』。この記事では現代の物理学でも最大の謎の一つとされている「重力」について、アインシュタインの思考をたどりながら考えていきます。

*本記事は、『宇宙はいかに始まったのか』(ブルーバックス)を再構成・再編集したものです。

宇宙を満たす、光を伝える物質「エーテル」

さて、ニュートンが発見した万有引力の法則ですが、それに異論を唱えたのがアルベルト・アインシュタインです。ここからは、アインシュタインが有名な「相対性理論」をどのようにして考え出したのかを見ながら、重力についてさらに考えてみます。

1905年、アインシュタインは「特殊相対性理論」を作り上げます。その前夜となる1887年、米国の科学者マイケルソンとモーレーは、光に関する精密実験を行いました。それは、「エーテル」とよばれる物質に対する地球の運動速度を測定する挑戦でした。

エーテルとは、当時の科学者たちが仮定した物質のことです。たとえば、音はまわりの空気の振動として伝わります。この振動が伝わる速度が音速です。同様に、当時の科学者は光を伝える物質があり、その物質を光が伝わる速度が光速だと考えたのです。つまり、エーテルの振動が光だと仮定したのです。

もう一度、音に戻って考えてみましょう。

運動する物体と音速の関係(図版作成:酒井春)© 現代ビジネス

静止している観測者に対する音速と、空気に対して運動している観測者に対して音が伝わる速度は異なります。空気に対して観測者が運動する速度の分だけ異なるのです。

20年間、物理学者が解決できなかった問題

夜空を眺めると、光はあらゆる方向の星から地球に届いています。そのため、宇宙空間は光を伝えるエーテルで満たされているはずです。そこで、マイケルソンとモーレーは、宇宙空間にあるエーテルに対して地球が動く速度を測ろうと考えたのです。

彼らの実験装置(それが設置された実験室も)は地球の上にあるので、地球の自転の結果、時刻によって地球の進む向きと実験装置の向きが変わり、光の伝わる速度に関する実験結果は時間的に異なるはずです。

しかし、実験の結果、エーテル仮説から予想される値での変動は全く検出されませんでした。

なぜ、光の伝わる速度が変わらないのか? 彼らの実験結果は大きな謎となり、その後、20年もの間、物理学者は満足いく解決策を見出すことができませんでした。

アインシュタインの光!相対性理論の大胆な着想

ここに素晴らしい解決法を提唱したのが、アインシュタインです。

彼はマイケルソンとモーレーの実験結果の意味が、長年科学者が仮定してきたエーテルの存在を棄却することだということに気づいたのです。そして、彼らの実験結果が意味することは、観測者の運動速度によらずに「光の速度は常に同じ」だという結論に至りました。

これは、「光速度不変の原理」とよばれます。

この新しい原理では、どの観測者も対等です。

アインシュタイン以前の考えでは、エーテルを基準とします。つまり、エーテルに対して静止する観測者にとっての光の速度が、基準となる「光速」です。

エーテルに対して運動する観測者が光の速度を測定すれば、その速度は「基準となる速度」と「観測者の運動速度」を合わせたものになります。ここで、合わせると書いたのは、両者の速度をそれらの方向も考慮して合計することです。数学におけるベクトルの合成に対応します。

しかし、アインシュタインが見出した新しい理論では、どの観測者も対等ですから、どの観測者を基準に選んで物理法則を議論してもかまわないのです。ただし、たとえば物体の速度は観測者に依存します。

彼の理論においては、光速はどの観測者にとっても同じ値をとります。仮に観測者が光速で移動したとしても、その観測者が光を見たら、その光の速度は同一の光速のままなのです。したがって、観測者の間に優劣が存在しないのです。

よって、「光速度不変の原理」に基づく物理理論は、観測者同士が同じ立場であり、その相対的な関係で物理量が決まるため「特殊相対性理論」とよびます。この理論の誕生当初は、たんに「相対性理論」とよばれました。

相対性理論ではノーベル賞を受賞していない!

それから10年後、アインシュタインは「一般相対性理論」を世に送り出しました。ちなみに、二つの相対性理論とも、非常に有名な理論ですが、アインシュタインがノーベル物理学賞を受賞した研究成果は、これらの理論ではありません。

当時のノーベル物理学賞の選考委員の一人、グルストランドが、一般相対性理論は不完全な理論であり、その理論に対する授賞に反対したためだと言われています。

アインシュタインはどこまで正しい? 検証が進む相対性理論

参考文献・参考資料

アインシュタインはなぜ相対性理論にたどり着いたのか?その思考の背景にはあった当時の科学界が解明できなかった謎 (msn.com)

やさしい物理講座ⅴ82「詭弁の物理学」|tsukasa_tamura (note.com)

やさしい物理講座ⅴ70「量子エンタングルメント(量子もつれ)に関する光の伝播方向の新解釈(新説)」|tsukasa_tamura (note.com)

やさしい物理講座ⅴ67「重力は質量のあるものに作用する」|tsukasa_tamura (note.com)

やさしい物理講座ⅴ66「トリウム原子核励起」|tsukasa_tamura (note.com)

やさしい物理講座v31「ブラックホールが宇宙空間ガス物質で作り出す現象の光の屈折」|tsukasa_tamura|note

やさしい物理講座v26「いよいよ特殊相対性理論と一般相対性理論の終焉である。」|tsukasa_tamura|note

やさしい物理講座v23「運動している物質中の光の振る舞い」|tsukasa_tamura|note

やさしい物理講座v21「未発見の重力子、そしてKAGRA計画の重力波測定の研究成果の出ない理由」|tsukasa_tamura|note

やさしい物理講座v17「量子力学から考察した素粒子の光子(フォトン)と重力子(グラビトン)とヒッグス粒子の考察」|tsukasa_tamura|note

やさしい物理講座v16「光粒子(素粒子:電磁波)と物質の相互作用」|tsukasa_tamura|note

やさしい物理講座v14「E=mc²の検証・・・まだ仮説のまま実証されていない、呵々。」|tsukasa_tamura|note

やさしい物理講座v13「光の真空中の減衰理論」|tsukasa_tamura|note

やさしい物理講座v7「狂った時計で時間を測定する愚行、"Time Dilation”の詐術にご用心」|tsukasa_tamura|note

やさしい物理講座v5「光子(素粒子)には慣性力が働かないから『光時計』は理論的に機能しない。それは『時間の遅れ』の証明にはならない」|tsukasa_tamura|note

やさしい物理講座v4「光子(素粒子)は質量0で重力の影響を受けない。」|tsukasa_tamura|note

やさしい物理講座V3「素粒子を粒子と見ないで『場の考え方』が必要」|tsukasa_tamura|note

やさしい物理講座v36「宇宙膨張説・ビックバン理論・宇宙インフレーション論の矛盾解消のため、『光の真空中の減衰理論』に道を譲るべき時期であろう」|tsukasa_tamura|note

私がビックバン理論(宇宙膨張説)を信じない理由 副題 光の減衰理論(仮説)|tsukasa_tamura|note

「時間の遅れ(time dilation)」の錯誤|tsukasa_tamura|note

アインシュタインはどこまで正しい? 検証が進む相対性理論2020nishinomiya.pdf (oit.ac.jp)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?