やさしい法律講座ⅴ31 副題 対抗要件

本題に入るの前に政治・歴史の知識の散歩。

中曾根康弘氏はアメリカのロナルド・レーガン大統領と「ロン・ヤス」関係と呼ばれる信頼関係を構築して日米安全保障体制の強化にも努めた。

1982年(昭和57年)から1987年(昭和62年)にかけて内閣総理大臣を務める

2020年10月17日、内閣・自由民主党合同葬儀 グランドプリンスホテル新高輪で執り行われた

2019年11月29日、老衰により死去した]。101歳だった。 没後に日本国政府より従一位・大勲位菊花章頸飾を授与された。

ご冥福をお祈り申し上げます。

次の色紙は中曽根康弘氏の書である。首相を退任後のものである。「天衣無縫」はその時の心境ではなかろうかと推測している。

尚、吾輩への結婚式の祝電には、今でも感謝して次第である。

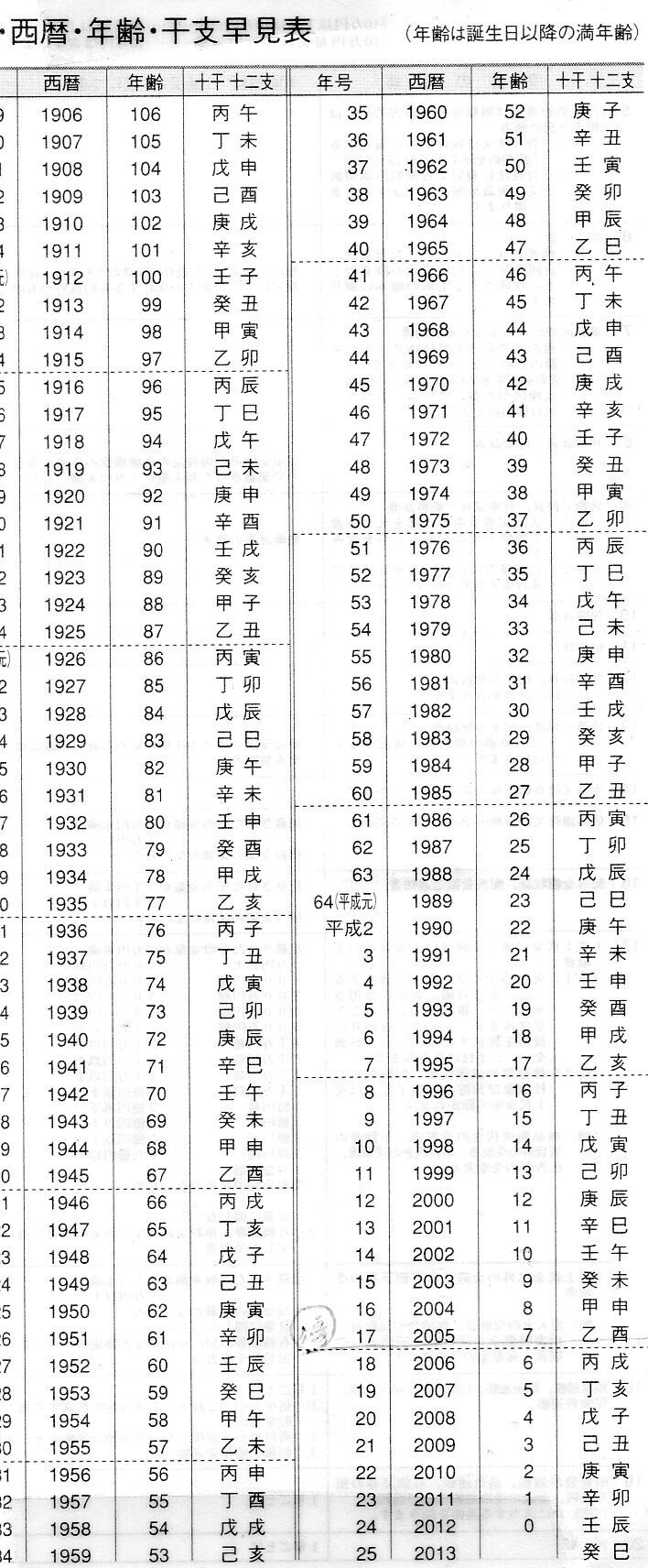

色紙の昭和戌辰はいつであろうか?昭和3年、昭和63年が該当する。中曽根氏の知的で洒落たところがうかがえる箇所である。

干支は、十干(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)と十二支(子・丑・寅・卯・辰・巳・午・申・酉・戌・亥)の組み合わせで数や方角を表すもので、その組み合わせの総数は60あります。組合せが一巡すると暦が一巡するので還暦という。次の表をご覧あれ。

今回は法律上の権利を主張するには、ある条件(要件)を具備して、行動の「早い者勝ち」になることについて解説する。自分以外への権利主張に対する知識不足や行動の遅延が、損失に繋がることの認識が必要である。その辺の知識や情報を感知した上で、法律事務所の弁護士への相談をお勧めする。

浅学菲才の吾輩は無知であることを自覚する「無知の知」を肝に銘じている次第である。

2021.2,3

さいたま市桜区

田村 司

はじめに

本題の前に、「第三者」について解説する。

一般的には、当事者及びその包括承継者(例えば相続人)以外のすべての者を指す。しかし、「第三者」の意味が民法上特に問題になるのは、民法177条・178条においてである。

古い考え方(無制限説)はここにいう第三者の範囲を上記の一般的な意味にとり、例えば、甲から建物を買ったがまだ登記をしていない乙は、甲(またはその相続人)以外の誰に対しても、例えばその家に放火した者(不法行為者)や勝手に入り込んだ者(不法占拠者)に対してさえ、自分が所有者だということを主張できないという。

しかし、現在の通説・判例はそもそも民法が登記や引渡しを対抗要件とした趣旨は、正当な取引が円滑に行われるようにしようということにあるのだから、不法行為者や不法占拠者のように、登記や引渡しが無いことを主張することについて正当な利益を有ししない者あるいは登記や引渡しの無いことを主張することが著しく信頼を裏切るような者(背信的悪意者)は第三者に含めるべきでないとしている(制限説)。

1,対抗要件とは

対抗要件とは、すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に権利の変動)を当事者以外の(一定の)第三者に対して対抗(主張)するための法律要件である。

法律関係・権利関係が成立するための法律要件を成立要件という。

しかし、この法律関係・権利関係は、直接感知できるものではない。

そこで、権利を主張する第三者が、法律関係・権利関係の存在を感知できるような何らかの外部的表示(又は外観)が必要となる。または、権利を主張するため手段(外部的表示=登記。外観=引渡しによる占有)が対抗要件である。

2,二重売買(譲渡)の事例

甲が自分の土地を乙に売却したが、それより高い値で買うという丙が現れた。甲は乙との契約を後で解除しようと思いながら、甲は丙とも売買契約をした。甲が乙に売ったものは乙のものになる。甲は他人のもの(乙のもの)を丙に売買した行為は成立しているのです。(2-1売買の効力の条文参照)。解除とは契約が有効に締結された後に、契約当事者の一方だけの意思表示によって、契約関係を遡及的に消滅させること

この二重売買で、乙も丙もその土地を必ず取得したいと考えていた。この時点では乙も丙も権利者となる。権利移転の対抗要件に係る売主の義務を負うが、甲が非協力的な場合は所有権移転仮登記(順位保全効)を活用するのが実務的であろう。売主が二重売買をして第三者が先に登記を受けたとき、所有権を取得できなくなるおそれがある。権利の優劣は登記の受付順で決定するためである。

このような不利益を防止するため、仮登記により受付順位のみ保全することができる。後日に本登記をする際、仮登記よりも後順位にされた「本登記と矛盾する登記」を抹消して、確定的に所有者になることができる。

このような事例に遭遇したら、「早い者勝ち」の地位と売主への損害賠償なども視野に入れて、再三申し上げるが、法律事務所に、即、相談されることを勧める。

2-1 売買の効力

権利移転の対抗要件に係る売主の義務(第560条)

売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。

他人の権利の売買における売主の義務(第561条)

他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

3,相続の対抗要件

2020.4.1の民法改正に伴い対抗要件が追加された。

解説:例え遺言書に「すべて相続させる」と書いてあっても、相続物件について適法(法定相続分を売却)に先に登記をしている第三者(相続人から法定相続分の売却を受けた者)がいれば、その第三者には勝てず、その結果権利を失う可能性もある。

新制度(改正民法899条の2)は、遺言により法定相続分以上の財産を相続した場合だけではなく、相続人同士の遺産分割協議による場合も含みます。だから法定相続分を超えれ部分に関しては、早く登記をしないと、法律は権利の保護をしないという政策的な意味合いでもあるのであろう。

多分、最近、所有者不明の土地が社会問題化しているので、権利の上に眠る者は保護しない、権利を主張する者は早く対抗要件(登記)した者に軍配をあげて、取引迅速化、取引安全化の政策目的もあるのであろう。

遺産分割協議により法定相続分より多く財産を相続しながら、他方の相続人が先に手続きをして、さらにそれを第三者へ譲渡して登記も備えたとなると、第三者が優先的に権利を取得する。

新制度(改正民法899条の2)は、上記の具体例1で言うと「相続人(長男)と相続人以外の第三者(債権者A)」の間で適用される。

具体例2で言うと、相続人(妻)と相続人以外の第三者(買主A)の間で適用される。つまり、どちらも相続人と第三者の間の権利関係で問題になるという意味です。

相続人同士の権利関係においては改正法は無関係であり、長男は登記が無くても次男に対して権利の取得を主張できます。そして、妻は夫の兄に当然に権利を主張できます。この点は以前と変わらず。

3-1 共同相続における権利の承継の対抗要件

第899条の二

相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

解説・・・「権利が債権である場合」とは被相続人が甲(債務者)に金を貸している場合に「承継の通知」対抗要件となる。相続開始と同時に相続人に権利義務が当然に移転しているので、「承諾」、や「確定日付のある証書」は不要。後述する債権の譲渡の対抗要件にご注意。

参考(債権の譲渡の対抗要件)

第467条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

4,不動産物権変動

日本の民法は対抗要件主義をとっており、不動産に関する物権変動を第三者に対抗するためには原則として不動産登記法による登記が必要であるとする(民法177条)。

そのため、前述したように、土地の所有者であった甲が同一の土地を乙と丙の双方に売却した場合、乙と丙はその土地について先に所有権移転登記をしなければ相手方に土地の所有権を対抗できないことになる。

4-1 不動産に関する物権の変動の対抗要件

第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

5,動産物権変動

動産に関する物権の譲渡については 、第三者に対抗するためには、原則として引渡しが必要である(民法178条)。

5-1 動産に関する物権の譲渡の対抗要件

第178条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

ここでいう引渡しは、現実の引渡し、簡易の引渡し、指図による占有移転、占有改定をいう。

なお、自動車のように動産にも登録制度がある場合がある。

法人の場合は、動産譲渡登記により、第三者に対抗することもできる。

詳しくは、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律を参照のこと。本文末尾に掲載。

5-2 明認方法

立木だけを譲渡、もしくは、立木の所有権を留保したまま土地を売買する場合、立木法の登記または明認方法が、対抗要件となる。

明認方法とは、立木の皮を削り名前を書く等、土地とは独立した物であることを外部から認識できる状態にするものである。稲立毛などについても用いられる。

6,債権譲渡の対抗要件

債権譲渡においては、債務者対抗要件(債務者に対して債権を行使するための要件。正確には対抗要件ではないとされる。)と第三者対抗要件(他の譲受人などの第三者への対抗要件。通常の意味における対抗要件である。)が区別される。債権質の設定や譲渡についても、同様に、第三債務者対抗要件と第三者対抗要件が区別される。

6-1 第三者のためにする契約

第537条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。

6-2 債務者の抗弁

第539条 債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。

7,指名債権

指名債権の譲渡については、譲渡人から債務者への通知か、債務者から譲渡人又は譲受人への承諾が債務者対抗要件である(民法467条1項)。そして、確定日付のある証書(内容証明郵便、公正証書など)による通知又は承諾が第三者対抗要件となる(同条2項)が、この場合は同時に債務者対抗要件も備えたことになる。

7-1 債権の譲渡の対抗要件

第467条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

8,質権設定にも準用(民法467条と364条)。

債権を目的とする質権の対抗要件

第364条 債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。

法人が金銭債権を譲渡する場合は、債権譲渡登記により、第三者対抗要件のみを備えることもできる。債務者対抗要件については、登記後に通知又は承諾が必要である。

詳しくは、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律を参照のこと。

9,法人に関する特例

法人がする債権譲渡の対抗要件に関しては

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に特則がある。

10,不動産賃貸借の対抗力

不動産の賃借権は、地上権と違い債権にすぎないので、新たに不動産の所有権者になった者には対抗できないとするのが原則であるが、登記したときは対抗可能になる(民法605条)。ただし、不動産賃借権が登記されるには、賃貸人の協力が必要であり、協力を得られることはまずないので、不動産賃借権が登記されることは稀である。

第605条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

11,借地借家法

借地借家法では、借地権(建物所有目的の土地賃借権と地上権)と建物賃貸借について、特則を定めている。借地権については、登記がなくても土地の上に土地賃借人が所有する既登記建物があれば、対抗できる(同法10条)。建物賃貸借については、登記がなくても建物の引渡しがあれば対抗できる(同法31条)。旧借家法および旧建物保護法の規定を引き継いだものである。

12,借地権の対抗力

第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。

13,建物賃貸借の対抗力

第三十一条 建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。

14,株式譲渡の対抗要件

株券不発行会社では、株式取得者の氏名・名称と住所の株主名簿への記載が、株式会社と第三者に対する対抗要件となる(会社法130条1項)。

株券発行会社では、株式取得者の氏名・名称と住所の株主名簿への記載が、株式会社に対する対抗要件となる(会社法130条2項)。なお、株券交付が、効力発生要件である(会社法128条1項)。

法人設立の対抗要件

民法の旧法人規定は、公益法人の設立登記は、成立要件ではなく第三者に対する対抗要件であるとしていた。現在は、一般社団・財団法人法の施行により、一般社団法人・一般財団法人の設立登記は、成立要件となった(一般社団・財団法人法22条、163条)

15,動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

(動産の譲渡の対抗要件の特例等)

第三条 法人が動産(当該動産につき倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券が作成されているものを除く。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、民法第百七十八条の引渡しがあったものとみなす。

2 代理人によって占有されている動産の譲渡につき前項に規定する登記(以下「動産譲渡登記」という。)がされ、その譲受人として登記されている者が当該代理人に対して当該動産の引渡しを請求した場合において、当該代理人が本人に対して当該請求につき異議があれば相当の期間内にこれを述べるべき旨を遅滞なく催告し、本人がその期間内に異議を述べなかったときは、当該代理人は、その譲受人として登記されている者に当該動産を引き渡し、それによって本人に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。

3 前二項の規定は、当該動産の譲渡に係る第十条第一項第二号に掲げる事由に基づいてされた動産譲渡登記の抹消登記について準用する。この場合において、前項中「譲受人」とあるのは、「譲渡人」と読み替えるものとする。

(債権の譲渡の対抗要件の特例等)

第四条 法人が債権(金銭の支払を目的とするものであって、民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、同法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。

2 前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。

3 債権譲渡登記がされた場合においては、民法第四百六十六条の六第三項、第四百六十八条第一項並びに第四百六十九条第一項及び第二項の規定は、前項に規定する場合に限り適用する。この場合において、同法第四百六十六条の六第三項中「譲渡人が次条」とあるのは「譲渡人若しくは譲受人が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第四条第二項」と、「同条」とあるのは「同項」とする。

4 第一項及び第二項の規定は当該債権の譲渡に係る第十条第一項第二号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について、民法第四百六十八条第一項並びに第四百六十九条第一項及び第二項の規定はこの項において準用する第二項に規定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百六十八条第一項中「対抗要件具備時」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第四条第四項において準用する同条第二項に規定する通知又は承諾がされた時(以下「対抗要件具備時」という。)」と、同項並びに同法第四百六十九条第一項及び第二項中「譲渡人」とあるのは「譲受人」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。

(動産譲渡登記)

第七条 指定法務局等に、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次条第一項及び第十二条第一項において同じ。)をもって調製する動産譲渡登記ファイルを備える。

2 動産譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申請により、動産譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。

一 譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所

二 譲受人の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)

三 譲渡人又は譲受人の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所

四 動産譲渡登記の登記原因及びその日付

五 譲渡に係る動産を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの

六 動産譲渡登記の存続期間

七 登記番号

八 登記の年月日

3 前項第六号の存続期間は、十年を超えることができない。ただし、十年を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。

4 動産譲渡登記(以下この項において「旧登記」という。)がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に動産譲渡登記(以下この項において「新登記」という。)がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該動産については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。

5 動産譲渡登記がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に民法第百七十八条の引渡しがされた場合(第三条第一項の規定により同法第百七十八条の引渡しがあったものとみなされる場合を除く。)には、当該動産については、当該動産譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。

(債権譲渡登記)

第八条 指定法務局等に、磁気ディスクをもって調製する債権譲渡登記ファイルを備える。

2 債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。

一 前条第二項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる事項

二 債権譲渡登記の登記原因及びその日付

三 譲渡に係る債権(既に発生した債権のみを譲渡する場合に限る。第十条第三項第三号において同じ。)の総額

四 譲渡に係る債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの

五 債権譲渡登記の存続期間

3 前項第五号の存続期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。ただし、当該期間を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。

一 譲渡に係る債権の債務者のすべてが特定している場合 五十年

二 前号に掲げる場合以外の場合 十年

4 債権譲渡登記(以下この項において「旧登記」という。)がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に債権譲渡登記(以下この項において「新登記」という。)がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該債権については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。

5 債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第四百六十七条の規定による通知又は承諾がされた場合(第四条第一項の規定により同法第四百六十七条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)には、当該債権については、当該債権譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?