ドラクエIIIの冒険書が消えるイベントはなぜあんな怖い。仕組まれた恐怖の罠

私のようなアラフォー世代は「ドラクエの冒険書が消えてしまう」というショックは、人生の歴史に刻まれている大きなショックなのである。

僕のが消えたのは、小学校4年の頃、プレイ中、夏の夕立で一瞬停電した時であった。そして再び電気が復旧した時に消えたのである。

実は当時の映像の記憶は僕にはほとんどない。

記憶にあるのは、コントローラーを放り投げた僕が急いで階段を降りて飛び込んだリビングで、家族達が僕に目を丸くしていた光景である(家族によればこの時僕は異常なほどに真っ青な顔をしていたらしい)。そして恐怖で部屋に戻れなくなった僕は、姉についてきてもらい、姉にリセットボタンを押してもらうという運びとなる(←勇者でもなんでもない)。

以来僕は、常にこの疑問とともに年をとってきた。

――なぜあのイベントはあれほどまでに怖く、不気味だったのか。

ユーチューブにこの冒険書消失シーンの動画がある。コメント欄を見ると、多くの人達が大方僕と同じ感情を抱いたようである。トラウマだと。とにかくとにかく怖いのである。

あの日から、およそ30年。ここまでだらだらと生きてきたけれど、知識や経験、科学的分析手法もなんとなく身に付けた。そこで、小学校の頃に味わった強烈な恐怖の分析、そして、あのゲームが、ワンでもツーでもフォーでもファイブでもなく、どうしてスリーがコロナ級の社会現象にまでなったのか、スリーだけに潜む「エンターテイメント的罠」を本域で解き明かして、バラモスと、ゾーマと、「ほりい ゆうじ」に、ケリをつけたいのである。

■仮説その1――いままでの苦労が水泡に帰したから怖い

抹消された僕の冒険書は、ピラミッドの面まで進んでいた。全体の進捗としては30%くらいであろうか。それでも小学生にはかなり苦労した。それが一瞬にして消えた。一緒に冒険を進めていた友達に申し訳が立たない。差し押さえ的絶望感というか、内定取り消し的絶望感というか、これからどう生活して行けばいいのか分からない的なショックが、僕をどん底の気分に陥れたことは間違いない。

しかし、こうした努力が無に帰すショックは、あの冒険書抹消の瞬間に味わった感覚をえぐるような「怖さ」とは少しちがうようだ。僕が味わったのは、論理的に理解して生じた怖さではなく、感性が揺るがされる怖さだったからである。実際今も動画を観ると軽く怖い。別に冒険していないにもかかわらずである。

そういえば最近、15年使っていた外付けハードディスクが劣化してて、パソコンのデータが消えたことがあった。15年分のデータが消えたのだからその時もショックはショックだったが、やはりそれも冒険書抹消のショックとは異なる。感性に直接訴えかけられるような怖さ、家族の元へ駆けつけたくなる怖さではなかったのである。

したがって苦労が水泡に帰す、データが消えたこと自体は恐怖の本質ではないようである。

■仮説2――音楽が怖い。

僕はドラクエ3の城の音楽も、外に旅をしている音楽もすぐに口で歌える。音楽的素養がまったくない僕が、歌詞もない音楽を歌えるのは、あとスーパーマリオとスペランカーだけだ。やっぱりドラクエ3は音楽に相当なパワーがあると言えるだろう。

そして冒険書が消えた時流れた呪いの音楽も相当怖いのである。あるいはそれ以外が全く無音であることも、恐怖を増幅している。

しかしあくまで〝増幅〟である。恐怖心を煽る目的のために最適なものが選ばれていることは間違いないが、怖さの本質的要素ではない。だってここで陽気な音楽が流れたとしても、やっぱりそれなりに怖いからだ。

したがって音楽も、恐怖の核心に触れているとは言い難い。

■仮説その3――セリフが怖い

ではセリフはどうだろうか。

冒険書抹消は、無音のタイトル画面の後に

おきのどくですが

ぼうけんしょ1ばんは

きえてしまいました

と表示される。これは確かに、なんか怖いのである。

よく考えてみると、理由は「消えてるのに、ゲーム自体がそれを認識していることの不可解さ」ではないだろうか。

たとえばWindowsで外付けのハードディスクが消えた時と比較してみると、データは〝勝手に〟消えているはずである。エクスプローラーに表示されないという方法で、データ消失の事実を知るのだ。消えた、すなわち、存在していたものがなくなった、という変化の認識はパソコンにない。コンピューターが語るのはあくまで「今」データがあるかないかだけである。

フロイトに「不気味なもの」という短い論文がある。

これによると「人間が不気味さを感じるのは、生きていると思っていたものが死んでいた時、あるいは死んでいると思っていたものに生命を感じた時」だそうだ。なるほどたとえば日本人形とか死んだ害虫を不気味に思う時は、それがなんとなく生きてるように見える瞬間である。

つまり「おきのどくですが」のセリフを聞いた時、あくまでコンピューターに過ぎないと思っていたナビゲーターが、時間の変化を認識しているように見える、あたかも生命が宿っているように見えるから、怖いのである。

■仮説その3――続・セリフが怖い

さらにこのセリフが怖いところは、もう一つあるのである。

おきのどくですが

という言い草である。妙なこちらへの配慮である。ビジネスの世界でいわゆる〝クッション用語〟といわれているやつだ。

これも配慮という形で、上述した「生命宿ってる感」が増幅されているのはもちろんなのだが、ここで注目したいのは、この言い回しによってナビゲーターは、起こっている非常事態に対してあまり責任がないかのように見えるという点である。だってもしナビゲーターに責任があるとすれば「もうしわけありませんが」になるはずなのだ。

これは些細なちがいではない。たとえば君がある会社の課長だとしよう。そして大事なプレゼンがある日に、部下が来ない。何回電話しても繋がらない。すでに出社時間から5時間が過ぎている。しかもそのプレゼンは1億の契約が成立するかどうかのとてつもなく大事なプレゼンである。結局部下がいないせいで資料なしでプレゼンするハメになり、君は大恥かいた。先方の苦笑と怒りを買っただけで、大事な契約もなくなった。で、あちこちに謝って謝って、ようやくそのほとぼりが収まったかというタイミングで、当の部下から連絡が来たのである。

おきのどくですが

わたくしは ちょうどいま

おきました

どうだろう。「貴様、なにがお気の毒だこの野郎!」となる。「おまえ俺をおちょくってんのか!」となる。

もうしわけありませんが

わたくしは ちょうどいま

おきました

確かにこれも腹が立つけれども、「おきのどくですが」ほどのパンチ力はない。火に油を注がれた感、おちょくられてる感じはない。

別のケースを考える。たとえば君はこのGWに沖縄に旅行を計画して、楽しみにしていた。しかしその数日前に、国会で完全外出禁止の法案が通ったとしよう。それをニュースで部下が先に知り、沖縄旅行のことを知っていたので、君に報告してきたのである。

おきのどくですが

さきほどがいしゅつきんしの ほうあんが

とおりました

これなら「ああ、くそ!」と思うだけである。いや、「やっぱりか!」くらいかもしれない。とりあえず「おきのどく」という言い回しにはまったく違和感がないのである。

つまり「おきのどくですが」というクッション用語は、本来責任が第三者の時に使うべきものであり、本人の時は使わないという暗黙の了解があるのである。

そしてここが重要なのだが、われわれは、その暗黙の了解があるために、逆に「おきのどくですが」という日本語を聞くと、その瞬間、特に断りがない限りは、無意識のうちに「これは第三者のせいで良くないことが起こった報告である」と認識するのだ。

だからドラクエ3の「おきのどくですが」には、なんとなく、何か別の組織を暗示しているように見えるのである。冒険書抹消という悲劇の責任は、このナビゲーターになく、ゲーム制作者にもなく、エニックスにも任天堂にもないと。何か別の、強大で怖ろしい魔の手が、ゲーム内の勇者ではなく、自分にターゲットを変えて直接降りかかってきて、冒険書が消えたと無意識のうちに読むのだ。

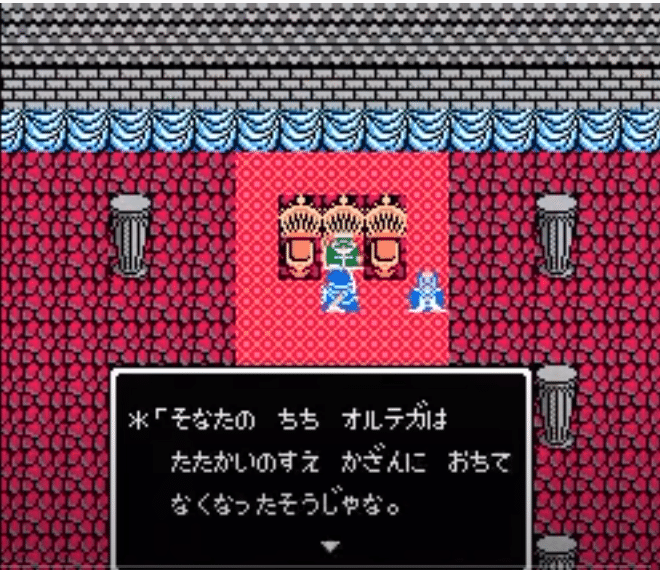

少し話が変わるが、このゲームで最初に知らされるのは主人公の父親の死である。

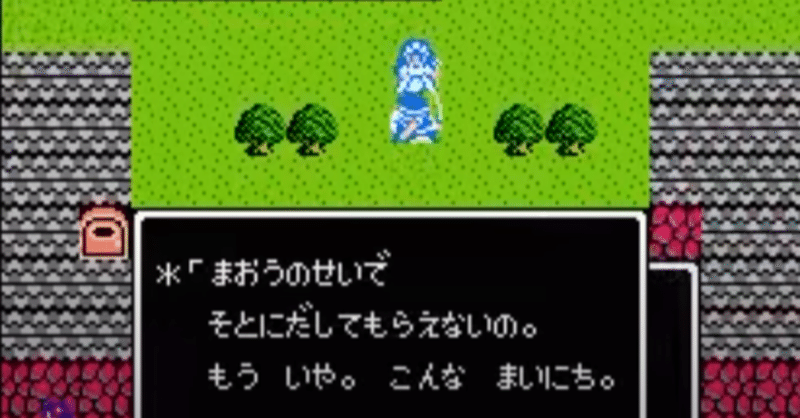

👆魔王退治に向かった父が不慮の死を遂げ、その息子である勇者が魔王と戦う宿命を背負ったという話を聞く。

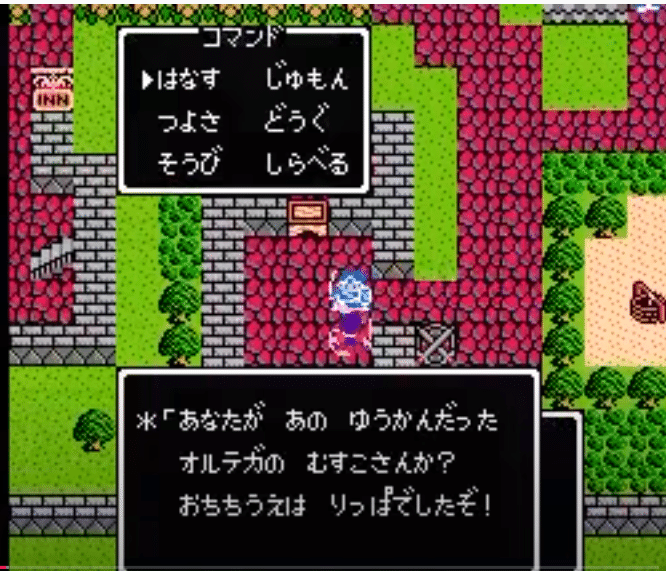

👆街の住人のセリフなどにおいても、主人公のバックグラウンドについてはプレイヤーの意識に丁寧に丁寧に刷り込まれる。

プレイヤーは、そうした勇者の境遇を他人事として眺めている。ゲームのプレイヤーはその主人公との「同化」を楽しんでいるのではない。あくまで「コントロール」を楽しんでいるのである。自分もゲームの世界に没入するという仮想体験を楽しむという方向でゲームの面白さが論じられがちであるがそれは間違いだ。子供だって馬鹿じゃない。あくまでこれはゲーム内で起こっていることであり、作りものであり、自分が本当に勇者になったつもりで戦っているとはつゆ思わない。大体そんな面倒なことは、まっぴらごめんである。でも自分以外ならいい。しかもそいつに横から命令や指図ができればなおいい。だからゲームは面白い。絶対に死ぬことはない安全で安心な立場から、大変な目にあっている勇者を操れるからゲームは楽しい。プレイヤーは、勇者がモンスターと戦う様子を見ながら、「あ、死んじゃった。」とか「ホイミが遅せえんだよ」とか言いながら、操作する。「リセットボタンを押しながらスイッチを切る」という極めて儀式的な行動も「たかがゲーム。」とやや半笑いで行う。

いずれにしても、勇者とプレイヤーは同じではない(なまえは同じでも)。

つまり何が言いたいかというと、ドラクエ3というゲームは、死んだ冒険者(オルテガ)を眺める別の冒険者がいて、そしてそれを眺めるプレイヤーいるという、劇中劇構造(正確にいえば、冒険物語中冒険物語構造)ができあがっているということである。

そしてこの構造の中で「おきのどくですが」の衝撃的な表現を目の当たりにするわけであることにしっかり注意したいのである。

要するに、ゲームの勇者が、死んだ勇者(オルテガ)の立場に立つ宿命を背負わされることになった形があるからこそ、余計に、プレイヤーは、例のクッション用語によって、ある強大な力の存在の支配下に立つ気がしてくるのである。わかるだろうか?プレイヤーは単に「おきのどくですが」という表現だけを読んでいるのではないのである。オルテガの復讐を宿命づけられた勇者を眺めた上で、であるのだ。だからこそ、プレイヤーは、「おきのどくですが」表現によって、あくまでゲーム内の自分と同じ名の勇者をターゲットにしていたはずの強大な力が、突然、自分にターゲットを変えたように〝余計に〟読めるのである。

すなわち「おきのどくですが」という物言いは、単なる前置きではない。テカテカのブラウン管テレビの真っ黒な画面にうっすら映っているプレイヤーを、それがテレビに反射によるものなのではなくて、本当の本当に、「まおうバラモス(あるいはゾーマ)」が猛威を振るっている世界に引きずり込むほどの力があるのである。

そりゃ怖いのである。

■まとめ――コンテンツ先行か、ツール先行か

30年経ってようやくわかった。

ドラクエ3の冒険書抹消のイベントが怖い理由は、「いままでの努力がなくなった的絶望」「恐怖の音楽」といった要素、さらにゲーム内の劇中劇構造という要素によって巧妙に増幅されながら、「おきのどくですが」という何か悪の存在を暗示するようなクッション用語を目にすることによって、あたかも、〝まおう〟がすぐ身近にいるような気がさせられるからなのだ。

30年経ってようやくわかった。これぞ全クリである。本当の意味で僕はゾーマを倒したのだ。

でもそうした上で、最後にあと一つ忘れてはいけないのは、恐怖の増幅に貢献してくれているものに、ファミコンもあるということだ。ファミコンの脆弱さである。

ファミコンはとてつもなくバグりやすい。あまりに繊細で、今のパソコンやスマホから考えると機械としては全く頼りにならない代物である。ちょっと触ればバグる。周りで暴れればバグる。ACアダプターの接触の加減でもバグる。でもそのバグりやすさのおかげで、冒険書抹消のイベントがなんとも絶妙な頻度で起こりやすくなっている。そしてそのバグりやすさをエンターテイメントに昇華させ、ゲーム内で起こっている虚構を真実と錯覚させるというとんでもないことに成功しているのだ。FC版のドラクエ3の、他のシリーズ、他のリメイク版にない偉大さはここにある。正真正銘、本物のエンターテイメントがここにある。「ふっかつの呪文」ではなくセーブ機能をはじめて採用しただけではなく、まだセーブ機能が未成熟であるその脆弱さそのものをむしろ遊んで、むしろ制約がなければ不可能なやりかたで、プレイヤーを、本当にファンタジーの世界に引きずり込んだ。4Kの超クリアな映像とか、VRといったハードを使うよりも強烈に。これってすごいことではないだろうか?だって、ことエンターテイメントに関しては、制約やしがらみは、その質を下げるのではなく上げるという意味なのだから。

現在はパソコンによってエンターテイメント全体が〝ツール先行型〟になってしまっている観、ややなきにしもあらずである。ツールを完全に飲みこまんがばかりの爆発的なコンテンツ力備えたものを作った天才、「ほりい ゆうじ」の薫陶を受けた我々は、今はたして何ができるだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?