小説「洋介」 1話

帰り道、パンパンのランドセル、川沿いを通る。

広めの川を挟む広めの河原。

高く盛り上がった土手の上を歩く。

ぼくはここから見る太陽が好きだった。

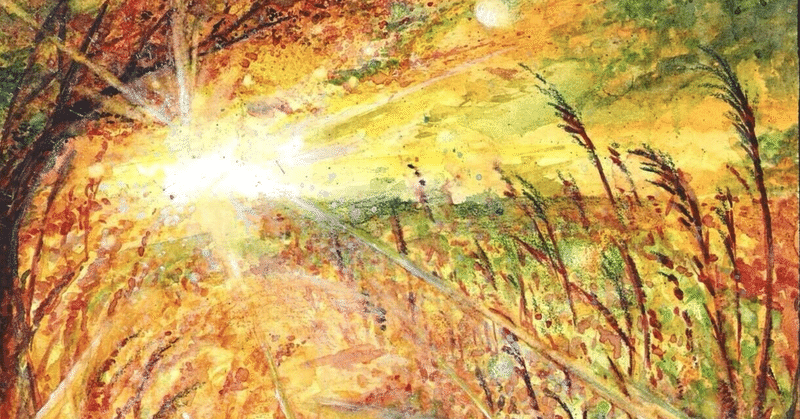

夕日はもっときれいだ。

水面に反射して橋の裏側のところにゆらゆらと光が映っているところは、ずぅっと眺めていられた。

初めて石が浮いたその日も、ぼくは夕日を見ていた。

秋に入りたてのその日の夕日は特に強烈で、赤の中にオレンジと朱色がまじっていた。

少し落ち込んでいたその日は、川に白い鳥がいて、足を止めて見ていたんだ。

鳥が飛び立っていき、前を向いたその時、

太陽から出た光が水から反射した光と合わさって、ぼくの心に、鋭く、刺さった。

その時だった。

全身の力が抜け、

頭の中は空になり、

世界に自分だけになった。

ふいのことだった。

そして、なにか大きな力が体を包んだ。

と、同時に、体の真ん中から湧き上がってくる不思議な力があった。

暖かく、炎というよりは心の真ん中にある硬い硬い石が、グーッと熱くなっていくような、そんな感覚だ。

もともと、すぐに自分の世界しか見えなくなってしまう子どもだった。

学校の帰り道にある草の筋を1時間ぐらい見つめたまま考え込んでいて、知らないおばさんに話しかけられてやっと現実世界に戻ってくる、ということもあった。

この時も、しばらくはただ立ったまま、自分の世界の中にいた。

自分が何か大きな力に包まれている感覚がずっと心地よく、同時に自分の内から溢れ流れる力がその力と交わり巡っていた。

浮き輪で流れるプールにいるような、ふわふわと浮いているような、そんな心地だった。いや、ほんとに浮いていたのかもしれない。

なぜならその時だったから。石が浮いたのは。

ハッと気づき辺りを見回すと夕日は沈み薄暗くなっていた。

その時、ゴツっと音がした。目の端でヒュッと落ちるものが見えた。

音の方にこぶし大の石が落ちていた。

「え、もしかして、石が浮いていた? いやいや、さすがにそんなことはありえない」

そう呟きながらも、すでにぼくの心は踊っていた。

自分に石を浮かせる能力があることを期待していた。

喜びの気持ちが膨らんでいくのを止められなかった。

もともと、小さな可能性を信じ続けるのは好きだった。

例えば、小学4年の時に、授業でエジソンのことを知った。

その時、自分はエジソンになる人間かもしれないと思った。

それを周りの友達に話すとクスクスと笑われた。母さんにも笑われた。

笑われて少し照れた顔は見せたが、相手がどうして笑っているのかはわからなかった。

どうして周りの人が、自分がエジソンになるかもしれないことを考えないのかが不思議だった。

そんな性格だから、石が浮かんだんじゃないか、というアイデアが頭に浮かんだ時、すでに半分ぐらいは信じていた。

その後、薄暗い中、石に意識を集中させて、マジシャンのように手をかざしたり、「ハッ!」とか言ってみたが、石はピクリともしなかった。ように見えた。

浮いたけど暗くてよく見えなかっただけかもしれない、などとも思っていた。

この世界は自分の期待を裏切らない、と根拠なく思っていたのだ。

その日から毎日、河原に行っては石を見つめ浮かせようと工夫したが、石は動かなかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?