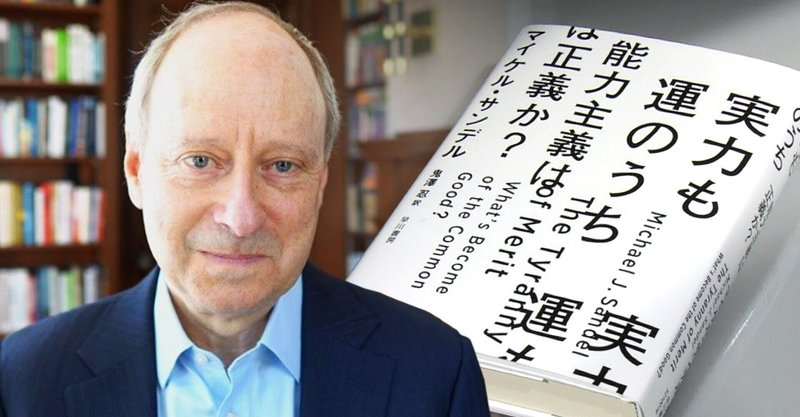

『実力も運のうち』(サンデル教授)感想文

『実力も運のうち』を読んで、最近注目していた2つの社会現象の裏の意味が理解できた。その2つの学びを書きたいと思う。

『実力も運のうち』マイケル・サンデル著・鬼澤忍訳

https://amzn.to/3D12EN4

1. 車上生活をするホームレスの人達が、全員白人の理由

今年の4月『ノマドランド』がオスカーで最優秀作品賞を受賞した。この映画は、生活苦で住む家を失い、車上生活をするアメリカ人達を取材した(一部フィクションを含む)ドキュメンタリーである。

アメリカの貧困層といえば有色人種を想像していたのに、この映画に登場するノマド達は全員白人だったので、不思議に思った。最優秀監督賞も受賞したジャオ監督は中国系移民の女性であり、人種的マイノリティの視点を持たないとは考えられない。映画だけでなく、原作小説も「ノマド達の中に有色人種は見当たらない」と言及している。

理由は、少し考えればすぐに分かった。10年以上前、サブプライムローンのカモにされたのは、全員白人だったのだ。貧困層の有色人種は、はなから金融業者達に貸付相手として見込まれなかった。また、有色人種はトレーラーさえ買えないほど貧しいという事情も推察される。

だが『実力も運のうち』から、更に深い本質が見えてきた。本書全体を通して、強い存在感を持って描かれているのが

「私達は特権階級で、移民や有色人種に比べて恵まれている」

という、アメリカ白人達の強い自負心である。金融会社は、彼らのその「見栄を張りたい心理」につけこんだ。「あなたのような立派な白人は、こんな良い家に住むのに値しますよ。なぁに、ローンなどすぐに返せますから」と甘い言葉で彼らを罠に陥れ、債務不履行となった彼らは自信を喪失した。

確かに、移民や有色人種が、差別や迫害という大変な苦労と戦ってきたことは事実だ。だが、人生が上手く行かない時、「人種」を言い訳にできる彼らと異なり、白人男性達には「言い訳にできる(目に見える)障害」がない。「白人男性なら、成功して当然」という社会的プレッシャーと常に隣り合せだ。本書P.170で著者は「能力主義で最下層の人々は、『自分の恵まれない状況は自ら招いたもの』という考えに捉われる」と指摘する。グローバル化に取り残された貧困層の白人男性達は、こう思っているはずだ。「私達は裏切られた。本来なら、もっと良い人生に値するはずだったのに」

「値する」(deserve)-この言葉は戦後の米国・英国で、企業や政治家達が人間の自尊心をくすぐる言葉として戦略的に使ってきたと、著者は指摘する。人間なら誰もが「あなたはこれくらい立派な人間だから、人生でこのくらいの褒賞に値します」と誰かに言われたい。その心理を巧みに利用し、セールスマン達は商品を売ろうとし、政治家達は自分の支持者を増やそうとしてきた。そのメカニズムが、本書を読むと手にとるように分かる。

映画『ノマドランド』に有名な台詞がある。「私はハウスレスよ。ホームレスじゃないわ」-この言葉は、主人公の女性が「家」を持たないものの、友人や家族に囲まれ、「孤独でも不幸でもない」という心理を表すように思い、彼女の逞しさに最初は感銘を受けた。だが本書を読み終えた今感じるのは、自分達をどうにかして「特権階級で恵まれている」と周りに思わせたいがため、車上生活を楽しんでいるように見せかけ、外に見栄を張ろうとする、彼らの最後の意地である。

人を幸福にするのはお金ではない。自尊心、あるいは周囲からの敬意だと改めて感じた。

2. Amazonが従業員の学費を負担する理由

今月9日、アマゾン社は時間給の従業員75万人を対象に大学の授業料を全額支払うと発表した。これを聞いて「アマゾンは社会に貢献している」と好意的に思った。ところが本書を読み、このニュースの見方が180°変わった。

恐らくアマゾンの経営者達は、企業のイメージアップの狙いからこの戦略を打ち出したのだろう。高額で有名なアメリカの大学の授業料を、雇用主が代わりに支払うという善行で、彼らも間違いなく「良い気分」になるはずだ。だがそれは「高学歴の者達が、学歴のない人達を『上から目線』で憐れんでいるだけの、自己満足に過ぎない」と、本書は教えてくれる。

アメリカの大学進学率は3割。国民の過半数が高卒なのに、「全国民が大学に行くべきだ」と為政者が押し付けることは傲慢であり、「大学へ行かなかった人々が受けるべき社会的敬意を蝕む」と著者は指摘する。(P.132)

オバマ大統領を始めとする米国の指導者達が、大学進学の必要性を主張することは、「競争を勝ち抜き富裕層トップ1~2%に入れ。私に出来たのだから、君達にもできるはずだ。出来ないのは怠慢が原因だ」と主張するに等しい。(そもそも全員が1~2%に入れない時点で論理が破綻している)

<まとめ>

英単語のfortuneは「幸運」と「財産」の2つの意味を持つ。同じ単語になぜ別の2つの意味が存在するか、ずっと疑問に思ってきた。『実力も運のうち』を読んで、初めて「富は(努力のみならず)運によって築くもの」という哲学が、この単語の裏に見えてきた。(辞書によればローマ神話の女神フォルトゥナに由来するようだ)

ビジネス雑誌Fortuneのタイトルの由来を調べた所、興味深い歴史が分かった。TIME創始者ヘンリー・ルースが、富裕層向けビジネス雑誌Fortune創刊の構想をしたのは1929年2月。例のウォール街の株価の大暴落は同年10月に起き、そして正式なFortune創刊号は翌年2月に出版された。

世界恐慌が始まった頃に、Fortuneという名の雑誌を出版した背景として、「富豪でも、何かのきっかけで一瞬にして財を失うことがある」と、ルースが悟っていた気がしてならない。

『実力は運のうち』の主題を一言で表すなら、「成功者は驕るな」だと思う。誰もが自分の努力だけを過信せず、幸運と周囲の支えに感謝を捧げ、謙虚に生きることを必要としている。知性でもお金でもなく、人生で何が一番大切か、支え合う人達と対話をし、より良い生き方を追求したい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?